Klein und Groß kamen trotz nass-kühlem Wetter an unserem Stand von Bienen-leben-in-Bamberg.de auf ihre Kosten. Und einige kannten bereits die „Bamberger Schulbiene“, die sich zusammen mit Schulimker Reinhold Burger sehr auf ihre Gäste freute. Doch der Reihe nach …

Klein und Groß kamen trotz nass-kühlem Wetter an unserem Stand von Bienen-leben-in-Bamberg.de auf ihre Kosten. Und einige kannten bereits die „Bamberger Schulbiene“, die sich zusammen mit Schulimker Reinhold Burger sehr auf ihre Gäste freute. Doch der Reihe nach …

Der Bamberger Nachbarort feierte 1000-jähriges Bestehen und lud bei dieser Gelegenheit am 13. Oktober zum diesjährigen Apfelmarkt ein, den der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg an jährlich unterschiedlichen Orten ausrichtet. [s. a. Artikel Kreisverband Bamberg vom 15.10.2013]

Der Apfelmarkt war mit Bus und per Auto perfekt erreichbar und so war der zugegeben etwas unromantisch asphaltierte Festplatz bald vor lauter Menschen nicht mehr zu sehen. Eine hübsche Kulisse hingegen bildete im Hintergrund das hoch gestapelte Holz des Sägewerks. Leider hatten wir schlichtweg vergessen, diesen Anblick zu fotografieren. Daher hier ein Link zur Fotostrecke infranken.de.

Der Apfelmarkt war mit Bus und per Auto perfekt erreichbar und so war der zugegeben etwas unromantisch asphaltierte Festplatz bald vor lauter Menschen nicht mehr zu sehen. Eine hübsche Kulisse hingegen bildete im Hintergrund das hoch gestapelte Holz des Sägewerks. Leider hatten wir schlichtweg vergessen, diesen Anblick zu fotografieren. Daher hier ein Link zur Fotostrecke infranken.de.

Leitfrage „Wie kommt der Honig ins Glas?“

Die Leitfrage zu unserem 3. Honig- und Imker-Mitmach-Markt „Wie kommt der Honig ins Glas?“ beantworteten wir auf anschauliche Weise „von links nach rechts“ in 15 Minuten mittels verschiedener Medien.

Die Leitfrage zu unserem 3. Honig- und Imker-Mitmach-Markt „Wie kommt der Honig ins Glas?“ beantworteten wir auf anschauliche Weise „von links nach rechts“ in 15 Minuten mittels verschiedener Medien.

In zwei Kelchen stellten wir den Apfelertrag gegenüber. Wie viele Äpfel ernten wir, wenn die Blüten bestäubt wurden, wie viele, wenn nicht? Antwort: 60% weniger und zudem mickrigere, schlechter entwickelte Früchte. Ein Plakat zeigte weitere Kulturpflanzen, und inwieweit sie auf Bienen angewiesen sind.

In zwei Kelchen stellten wir den Apfelertrag gegenüber. Wie viele Äpfel ernten wir, wenn die Blüten bestäubt wurden, wie viele, wenn nicht? Antwort: 60% weniger und zudem mickrigere, schlechter entwickelte Früchte. Ein Plakat zeigte weitere Kulturpflanzen, und inwieweit sie auf Bienen angewiesen sind.

Weiter ging’s mit den imkerlichen Werkzeugen. Was braucht man, um Bienen zu halten und Honig zu ernten? Stockmeisel, Wabenzange, Abkehrbesen, Schwarmfangkasten, Smoker … alles hatten wir in der Ausfertigung „früher und heute“ mit dabei. Sogar ein alter, strohgeflochtener Bienenkorb zierte als Hingucker unseren detailreichen Stand.

Weiter ging’s mit den imkerlichen Werkzeugen. Was braucht man, um Bienen zu halten und Honig zu ernten? Stockmeisel, Wabenzange, Abkehrbesen, Schwarmfangkasten, Smoker … alles hatten wir in der Ausfertigung „früher und heute“ mit dabei. Sogar ein alter, strohgeflochtener Bienenkorb zierte als Hingucker unseren detailreichen Stand.

Mittels der Fotorähmchen aus einer „Lernbienenbeute“ zeigten wir, wo in einer modernen Beute (so der Name der Bienenwohnungen) der Honig steckt. Die Lernbienenbeute hat übrigens unsere Bienenpatin Sabine Saam refinanziert.

Mittels der Fotorähmchen aus einer „Lernbienenbeute“ zeigten wir, wo in einer modernen Beute (so der Name der Bienenwohnungen) der Honig steckt. Die Lernbienenbeute hat übrigens unsere Bienenpatin Sabine Saam refinanziert.

An einem Entdeckelungsgeschirr erklärte wir, wie an den Honig mittels Entdeckelungsgabel heranzukommen ist. Und dass mit „Schleudern“ nicht gemeint ist, die Rähmchen wie einen Bummerang ins Feld zu werfen, war im Grunde allen klar. Doch wie geht das mit dem Honigschleudern jetzt ganz genau?

An einem Entdeckelungsgeschirr erklärte wir, wie an den Honig mittels Entdeckelungsgabel heranzukommen ist. Und dass mit „Schleudern“ nicht gemeint ist, die Rähmchen wie einen Bummerang ins Feld zu werfen, war im Grunde allen klar. Doch wie geht das mit dem Honigschleudern jetzt ganz genau?

Nun, für eine richtige Honigschleuder hatten wir leider zu wenig Platz im Auto. Es schien uns auch etwas beschwerlich, das Teil aus dem vierten Stock nach unten zu schleppen. So demonstrierten wir am Bildmaterial eines sehr empfehlenswerten Kinderbuch („Ich habe einen Freund, der ist Imker“) den Vorgang. Doch natürlich hatten wir einen Honigtopf, der unter einer Schleuder steht, um Honig darin aufzufangen, dabei.

Aus ihm durften sich die Standbesucher leckeren Steigerwälder Waldhonig frisch in ein Glas selbst abzapfen. Den Honig hatten wir von unserem Imkervater, nachdem unser eigener leider bereits jetzt schon aufgegessen ist. Während des Zapfvorgangs hielten wir flugs ein Löffelchen darunter, um die umstehenden Zuschauenden probieren zu lassen. Dass das eine oder andere Glas dann gerne mitgenommen wurde, versteht sich von selbst, war allerdings nicht als Hauptsache gedacht.

Aus ihm durften sich die Standbesucher leckeren Steigerwälder Waldhonig frisch in ein Glas selbst abzapfen. Den Honig hatten wir von unserem Imkervater, nachdem unser eigener leider bereits jetzt schon aufgegessen ist. Während des Zapfvorgangs hielten wir flugs ein Löffelchen darunter, um die umstehenden Zuschauenden probieren zu lassen. Dass das eine oder andere Glas dann gerne mitgenommen wurde, versteht sich von selbst, war allerdings nicht als Hauptsache gedacht.

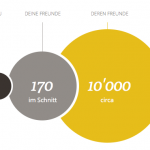

Vielmehr wollten wir allen das Bienen-Honig-Imker-Erleben schmackhaft machen, da es unser Ziel ist, Jungimker zu gewinnen. Je mehr Imker, desto mehr Bienen, desto besser lassen sich die Verluste des in Deutschland, Europa und Teilen der Welt voranschreitenden Bienensterbens ausgleichen.

Vielmehr wollten wir allen das Bienen-Honig-Imker-Erleben schmackhaft machen, da es unser Ziel ist, Jungimker zu gewinnen. Je mehr Imker, desto mehr Bienen, desto besser lassen sich die Verluste des in Deutschland, Europa und Teilen der Welt voranschreitenden Bienensterbens ausgleichen.

Dabei setzen wir natürlich auf die Jüngeren unter unseren Gästen. So durften sie nach dem Probieren zudem Wabenbilder ausstechen und ihr soeben erworbenes Wissen mit einem Rätselbogen überprüfen. Für fünf Altersgruppen – von Waggäla bis G’scheidala – waren Kopien vorbereitet. Ein kleines Mitmach-Geschenk erhielten alle, egal, wie gut die Bögen beantwortet bzw. von den Allerkleinsten ausgemalt wurden. Doch auch die älteren Gäste griffen gerne zu Eichhörnchen-, Schnecke- und Schmetterlingsform …

Dabei setzen wir natürlich auf die Jüngeren unter unseren Gästen. So durften sie nach dem Probieren zudem Wabenbilder ausstechen und ihr soeben erworbenes Wissen mit einem Rätselbogen überprüfen. Für fünf Altersgruppen – von Waggäla bis G’scheidala – waren Kopien vorbereitet. Ein kleines Mitmach-Geschenk erhielten alle, egal, wie gut die Bögen beantwortet bzw. von den Allerkleinsten ausgemalt wurden. Doch auch die älteren Gäste griffen gerne zu Eichhörnchen-, Schnecke- und Schmetterlingsform …

Rund zwei Stunden dauerte es, um alle Einzelteile wieder in unser „Ökobil-Auto“ zu verstauen. Wir waren um 7 Uhr die ersten und um 19 Uhr so ziemlich die letzten Standbestücker am Festplatz. Dazwischen 10 Stunden und unzählige Sätze, um auf die Welt der Bienen, der Imkerei und des Honiggenusses aufmerksam zu machen. Das nächste Mal sehen wir uns in … siehe hier!

Rund zwei Stunden dauerte es, um alle Einzelteile wieder in unser „Ökobil-Auto“ zu verstauen. Wir waren um 7 Uhr die ersten und um 19 Uhr so ziemlich die letzten Standbestücker am Festplatz. Dazwischen 10 Stunden und unzählige Sätze, um auf die Welt der Bienen, der Imkerei und des Honiggenusses aufmerksam zu machen. Das nächste Mal sehen wir uns in … siehe hier!

Warum Honig alleine uns noch nicht genügt

Der Bischberger Apfelmarkt: ein guter Tag für die Bienenwelt! Denn wo Apfel sind, da dürfen auch unsere Majas nicht fehlen. So macht es Sinn, neben Obst auch Honig zu verkaufen, selbstverständlich regionalen Honig. Doch wenn wir grundlegend und zukunftsträchtig etwas am Bienensterben ändern wollen, so müssen wir weiter reichende Informationen dazu liefern.

Wer jedoch seinen Honig auf dem Apfel- oder sonstigen Markt erwerbsmäßig verkauft, der kann diesem zeitintensiven Auftrag nicht ausreichend nachkommen. So füllen wir mit unserer privat engagierten Initiative „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ eine Informationslücke und freuten uns über diese tolle Gelegenheit.

Wer jedoch seinen Honig auf dem Apfel- oder sonstigen Markt erwerbsmäßig verkauft, der kann diesem zeitintensiven Auftrag nicht ausreichend nachkommen. So füllen wir mit unserer privat engagierten Initiative „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ eine Informationslücke und freuten uns über diese tolle Gelegenheit.

Vielen Dank daher den Organiatoren des Apfelmarktes, die ebenfalls hoch engagiert und überwiegend ehrenamtlich tätig sind! Wenn ihr euch allerdings manchmal fragt, warum ihr euch das antut, dann wisset, dass ihr mit dieser Frage nicht alleine dasteht. Die Antwort darauf wird jede/r für sich selber finden müssen. Für uns beide lautet sie: „Weil wir nicht anders können.“

Denn, um es mit Antoine de Saint-Exupery zu sagen: „Du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.“ Und das sind nun mal unsere fleißigen, arg von menschlicher Unvernunft gebeutelten Bienen.

Denn, um es mit Antoine de Saint-Exupery zu sagen: „Du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.“ Und das sind nun mal unsere fleißigen, arg von menschlicher Unvernunft gebeutelten Bienen.

[Ergänzung am 13.11.2013]