Für die 10 Teilnehmenden aus dem Imkerkurs für Anfänger boten wir zur Honigernte und -verarbeitung zwei Juli-Termine an den Standorten Bughof und Weide an. Die jeweils vier bis fünf Teilnehmenden pro Termin durften sehr viel selbst Hand anlegen, so dass Modul 7 (wie auch Modul 8, dazu im nächsten Beitrag) der praxisstärkste Module ist – und natürlich der Genussreichste!

Für die 10 Teilnehmenden aus dem Imkerkurs für Anfänger boten wir zur Honigernte und -verarbeitung zwei Juli-Termine an den Standorten Bughof und Weide an. Die jeweils vier bis fünf Teilnehmenden pro Termin durften sehr viel selbst Hand anlegen, so dass Modul 7 (wie auch Modul 8, dazu im nächsten Beitrag) der praxisstärkste Module ist – und natürlich der Genussreichste!

Besonderheiten kamen heuer eher nicht vor. Zur ersten Ernte am 05.07. war es über 30° heiß, und zur zweiten am 12.07. anfangs kühl genug, um ein Jäckchen anziehen zu wollen. Doch diese Schwankungen sind wir ja mittlerweile gewohnt. Außerdem hatten wir einen Kursneuzugang, was wir normalerweise nicht so gerne zulassen. Doch Sibylle ist erfahren genug, sie möchte nur noch etwas tiefer einsteigen.

Vorlauf zur Ernte

In den Morgenstunden des Tags vor der Ernte setzte Reinhold am jeweilig vorgesehenen Standort eine Bienenflucht ein, die es in verschiedenen Varianten gibt, z. B. als Raute mit zwei Eingängen oder kreisförmig mit 16 Eingängen. Jene mit zwei Plastikeinsätzen sehen wir als eher nicht so ideal an. Zu diesem Thema weiter unten mehr.

In den Morgenstunden des Tags vor der Ernte setzte Reinhold am jeweilig vorgesehenen Standort eine Bienenflucht ein, die es in verschiedenen Varianten gibt, z. B. als Raute mit zwei Eingängen oder kreisförmig mit 16 Eingängen. Jene mit zwei Plastikeinsätzen sehen wir als eher nicht so ideal an. Zu diesem Thema weiter unten mehr.

Mit Spiritus werden die Imkergeräte (Stockmeißel, Smoker), der Abkehrbesen in der Spülmaschine gereinigt und die Boxen gesäubert.

Ablauf des Modul 7 zur Ernte

Um ein sauberes, zügiges und unfallfreies Ernten zu garantieren, sollten alle erforderlichen Gerätschaften vor Ort griffbereit aufgebaut werden und der Eigenschutz darf auch nicht vergessen werden.

Hier die Checkliste Ernte:

- Kopftuch u./o. Imkerhut und Jacke, geschlossene Schuhe, kein Leder am Körper – Im Falle zickiger Bienen nicht zögern, nach der Devise „Selbstschutz ist Bienenschutz!“ vorzugehen. Denn offen stehende Beuten, die fluchtartig sich selbst und den Wespen überlassen werden, sind keine Option, wenn ein umsichtig aufgezogener Imkerhut das verhindern kann.

- Smoker mit Rauchmaterial, Feuerzeug, Löschwasser

- Stockmeißel

Abkehrbesen – Da die Borsten vom Honig verkleben und für die Bienen unangenehm hart werden, entweder einen zweiten Besen bereit halten oder zwischendrin mit Wasser säubern. Außerdem werden von verhonigten Gerätschaften unnötig viele Bienen angezogen.

Abkehrbesen – Da die Borsten vom Honig verkleben und für die Bienen unangenehm hart werden, entweder einen zweiten Besen bereit halten oder zwischendrin mit Wasser säubern. Außerdem werden von verhonigten Gerätschaften unnötig viele Bienen angezogen.- Leerboxen – Lebensmittelecht und sauber, zudem leicht schräg aufgestellt, damit die eingetragenen schweren Waben nicht ins Rutschen kommen.

- Leere Rähmchen – Zum Abstützen der Honigwaben, wenn die Box nicht gänzlich mit ihnen gefüllt sind, um beim Tragen keine Wabenverletzungen zu riskieren.

- Windel – Für Varroabefallskontrolle, die 3 Tage nach der Ernte erfolgen sollte.

1. Entnehmen der Waben

Zum Entnehmen braucht es im Grunde keinen oder kaum Rauch, da die Bienenflucht dafür sorgt, dass nur wenige Bienen im Honigraum sind. Er würde auch nur das Aroma des Honigs beeinträchtigen.

Da Honigwaben mit durchschnittlich 2-3 Kilo außerdem ziemlich schwer sein können, ist der Griff zu beiden Seiten mit Daumen und Zeigefinger auf Dauer anstrengend. Man könnte das Rähmchen daher in der Mitte des oberen Rahmenstegs in den Klammergriff nehmen. Allerdings funktioniert dann so das Abkehren nicht mehr so ideal.

2. Die Spritzprobe

Um sicherzugehen, dass wir keine zu wasserhaltigen Honigwaben mit nach Hause nehmen, werden die Randwaben einer Spritzprobe unterzogen. Das gilt aber nur für die wenig bis nicht verdeckelten Waben. Glänzt der Honig noch sehr, ist er wohl noch zu flüssig. Je matter, desto besser. Das Foto hier zeigt eine Honigwabe, die trotz wenig Verdeckelung schon reif genug zum Ernten war.

Mit beiden Händen wird die Wabe an den Seitenrändern gehalten. Falls bei der kräftigen, ruckartigen Bewegung (Stoßen) der horizontal über der Beute gehaltene Wabe ein Nektartropfen herausgeschleudert wird, belassen wir sie in der Beute. Hat man ein gutes Auge, erkennt man die Tropfen trotz der gleichzeitig mit herabfallenden Bienen. Anfänger/innen sollten besser vorher die Bienen von der Wabe kehren.

Mit beiden Händen wird die Wabe an den Seitenrändern gehalten. Falls bei der kräftigen, ruckartigen Bewegung (Stoßen) der horizontal über der Beute gehaltene Wabe ein Nektartropfen herausgeschleudert wird, belassen wir sie in der Beute. Hat man ein gutes Auge, erkennt man die Tropfen trotz der gleichzeitig mit herabfallenden Bienen. Anfänger/innen sollten besser vorher die Bienen von der Wabe kehren.

3. Bienen abkehren

Um die Bienen nicht zu verletzen, bemühen wir uns um ein schonendes Abkehren. Die noch ansitzenden Bienen werden dabei mit raschen, beherzten Wischbewegungen des weichen Abkehrbesens vor das Flugloch gestrichen.

Behutsame Kehrbewegungen sind wegen der Gefahr, die Bienen dabei zu rollen, grundverkehrt. Manche Imker*innen verwenden ein kleines Gebläse, um die Bienen davonzuföhnen. Beim Kauf darauf achten, dass er nicht zu laut töst.

4. Honigwabe in Leerbox bugsieren

Sodann gilt es, die abgekehrte Wabe rasch und ohne wieder anfliegende Bienen – Ende Juli dann mehr noch ohne Wepsen! – in die bereitgestellte, leicht schräg stehende Box zu bringen. Dabei muss vermieden werden, dass das Wachs aufbricht, etwa, weil man mit den Abstandshaltern gegen die bereits verstauten Waben stößt. Die Folge wäre eine Sauerei in der Box und somit auch ein Herbeilocken von Bienen und Wespen.

Es gilt, Bienen und Wespen draußen zu halten. Alle Teilnehmenden übten das Einholen der Waben ohne eine „dritte Hand“, denn manchmal ist man beim Ernten alleine.

Es ist nicht einfach, zugleich mit dem Abkehrbesen eine sehr schwere Wabe mit nur einer Hand zu halten, um mit der anderen Hand den Deckel zu öffnen und die Box sofort nach dem sorgfältigen Honigwabeneinsetzen wieder zu verschließen.

Achtung: Den Deckel, wenn er denn schon auf den Boden abgelegt werden muss, weil es anders nicht zu schaffen ist, niemals mit der Innenseite nach unten aufs Gras legen. Der Grund sind Mäuse, die den Hantavirus verbreiten könnten. Alles, was mit Lebensmittel zu tun hat, unbedingt vom Boden fernhalten!

Und ab diesem Moment des Erntens interessiert sich denn aus gutem Grund die Lebensmittelkontrolle für die Imkerei.

5. Entfernen der Bienenflucht

Die Bienenfluchten sind nach dem Prinzip einer Einbahnstraße gebaut und in unterschiedlichen, vom beabsichtigten Effekt vergleichbaren Ausführungen erhältlich (s. o.). Wie erfolgreich der Honigraum von den Honigpflegebienen verlassen wurde, variiert manchmal stark. Oft klappt es sehr gut, zuweilen weniger.

Erst, nachdem alle Völker abgeerntet wurden, wird die Bienenflucht entfernt. Nimmt man die Flucht nämlich bei jedem einzelnen Volk sofort heraus, wären unnötig viele Bienen in der Luft. Das muss man sich nicht antun. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist es völlig in Ordnung, auch mal einen Hut aufzuziehen.

Bienenflucht entfernen

Die Bienenflucht wird vorsichtig anheben und sogleich ein paar Rauchstöße in die Beute geben.

Die meisten Bienen können mit ein paar kräftigen Stößen vor die Beute abgeschüttelt werden. Oder besser noch in die vorab aufgesetzte Leerzarge. Dabei wird mit einer Hand die Flucht fest in den Griff genommen, die andere schlägt kräftig auf die haltende Hand.

6. Absperrgitter entfernen und Leerzarge aufsetzen

Nachdem die Bienenflucht entfernt ist, können nach ein paar Rauchstößen aus dem Smoker, der hoffentlich noch qualmt, die Absperrgitter weggenommen und dann eine vormals mit Honigwaben gefüllte Leerzarge aufgesetzt werden.

Wer allerdings seine Völker im weiteren Verlauf nach dem Prinzip „Teilen und Behandeln“ (TuB) versorgt, lässt das Gitter einfach noch drauf, um sicher zu sein, dass die Königin im Brutraum verblieben ist.

Sollten ein paar Waben nicht geerntet werden können, weil noch zu feucht, setzt man diese genau über das Brutnest. Wenn man schon mal dabei ist, schätzt man zugleich die Menge des im Brutraum verbliebenen Honigs. Er sollte 5 Kilo betragen. Für die Schätzung addiert man die sichtbar verdeckelte Flächenmengen. Inklusive der verbliebenen Restwaben sollte es die Menge ergeben, wie sie auf zwei beidseitig verdeckelten Waben zusammen kommen.

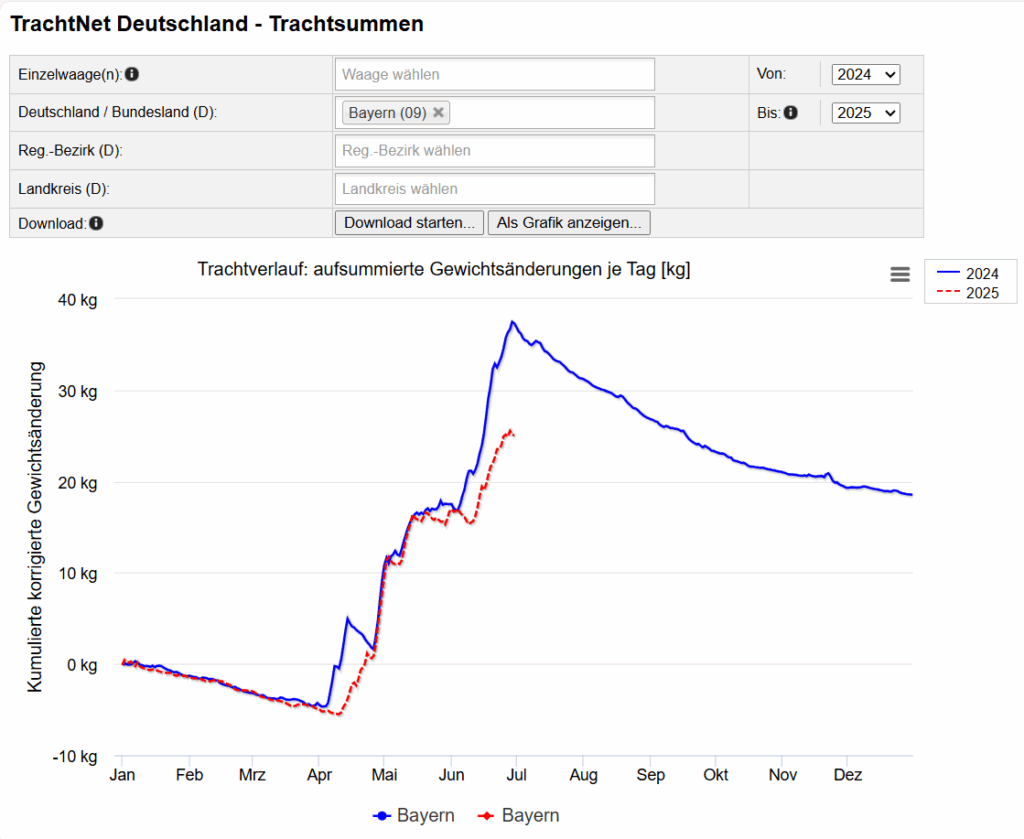

Falls weniger vorhanden ist und keine Tracht mehr zu erwarten (das ist von Region zu Region unterschiedlich), muss entweder eine volle Wabe zurückgelassen oder sogleich mit dem Auffüttern mittels Futterteig oder einigen Litern Zuckerwasser begonnen werden. Und zwar in den Abendstunden, um keine Räuberei auszulösen.

7. Windel einschieben

Zum Schluss wird noch die Windel eingeschoben und nach drei Tagen ausgewertet, um einen zuverlässigen Wert zu erhalten. Bleibt die Windel länger eingeschoben, erschweren Wachskrümel das Auszählen der Milben. Zudem werden Ameisen angelockt. Wegen der Wachskrümel empfiehlt es sich, während der Gemülldiagnose auch keine frisch ausgeschleuderten Honigwaben von den Bienen reinigen lassen.

Zum Schluss wird noch die Windel eingeschoben und nach drei Tagen ausgewertet, um einen zuverlässigen Wert zu erhalten. Bleibt die Windel länger eingeschoben, erschweren Wachskrümel das Auszählen der Milben. Zudem werden Ameisen angelockt. Wegen der Wachskrümel empfiehlt es sich, während der Gemülldiagnose auch keine frisch ausgeschleuderten Honigwaben von den Bienen reinigen lassen.

Basierend auf den Ergebnissen der Gemülldiagnose entscheiden wir, ob umgehend eine Varroabehandlung durchgeführt werden muss. Dabei orientieren wir uns an den für Juli geltenden Grenzwerten des Milbenfalls von 10 Milben pro Tag für die über ein Jahr alten Wirtschaftsvölker.

Liegen die Werte unterhalb dieser Grenzen, können wir mit der standardmäßigen Sommerbehandlung mittels Ameisensäure noch bis August bei den Wirtschaftsvölkern und bis September bei den Ablegern zuwarten.

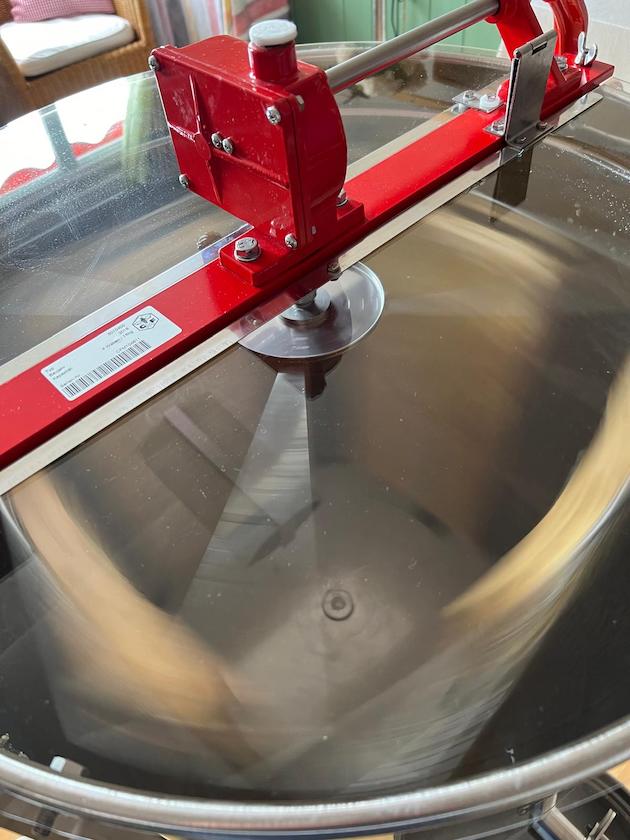

Zur weiteren Verarbeitung fuhren wir die duftende Fracht an den Obstmarkt.

Das Modul 8 also im nächsten Blogbeitrag.