Dem Veitshöchheimer Untersuchungsbericht zur physikalischen Hyperthermiebehandlung bei Varroabefall anlässlich des Veitshöchheimer Imkerforums folgt nun die Nachricht über eine „chemische“ Keule auf dem Fuße:

Amitraz-Behandlungsstreifen erhielten Zulassung

Ab Februar bis März sollen sie erhältlich ein, die mit Amitraz imprägnierten Streifen unter dem Markennamen „Apitraz“ zur Behandlung gegen die Varroamilbe, die nun auch in Deutschland zugelassen wurden. Und dies, obgleich bereits Resistenzen bei Bienen vorliegen (in anderen EU- und Nicht-EU-Ländern ist das Mittel im Einsatz) und der Verdacht im Raume steht, dass das Nervengift Amitraz krebserregend sein soll. Es wirkt ähnlich wie Bayvarol und Perizin (letzteres ist aktuell, laut Hersteller Bayer, nicht mehr im Handel erhältlich).

Der Wirkstoff Amitraz war früher kaum nachzuweisen, da er in sogenannte Metaboliten zerfällt. Mittlerweise sind Metaboliten zwar besser aufspürbar, doch wird das nicht gerne untersucht, da das Versuchsgeschirr (Gaschromatographen) kaum mehr zu reinigen ist.

Im Gegensatz zu Kontaktgiften wirkt Amitraz systemisch. Die Wirksamkeit soll deutlich über 90% liegen. Amitraz zerfällt innerhalb weniger Tage in sogenannte Metaboliten. Amitraz selbst kann daher als Rückstand im Honig schwer nachgewiesen werden, jedoch seine Metaboliten, die eine lange Lebensdauer aufweisen (siehe im Forum „Landlive“ von Austeja am 26.11.2009 mit folgender Literaturangabe: „Gesamt-Amitraz-Rückstände in Bienenhonigen“ Ch. Hemmerling, B. Augustyniak und Ch. Risto. Erschienen in: Die Nahrung 35 (1991) 10,1047-1052. Herausgegeben vom Hygieneinstitut Frankfurt (Oder) (Leitende Chefarztin: MR Dr. Klinkenstein), Frankfurt (Oder), Bundesrepublik Deutschland).

Das Arzneimittel, Medikament oder auch Gift (je nach Einstellung wählen Sie sich bitte einen Begriff aus) ist vorerst verschreibungspflichtig. Eine Packung mit 10 Streifen soll unter € 30 kosten.

Eine persönlich geprägte, subjektive Meinung können wir uns hier nicht verkneifen. In Zeiten immer lauteren Rufens nach Bio-Honigen sehen wir die Zulassung neuer Medikamente, die Rückstände in Wachs und Honig hinterlassen als kontraproduktiv und schlicht „aus der Zeit gefallen“. Uns jedenfalls erscheint ein eigener, von Rückständen möglichst unbelasteter Wachskreislauf immer dringlicher zu werden.

Doch noch sind „Hopfen und Malz“ nicht verloren.

Zulassung eines Hopfenpräparats

![Kadereit at the German language Wikipedia [GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Wiki Hopfen](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Wiki_Hopfen.JPG/512px-Wiki_Hopfen.JPG)

Kadereit at the German language Wikipedia [GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html), via Wikimedia Commons

Wer mehr und ernsthaftes über das alte neue Wundermittel erfahren möchte, welches in den USA bereits erhältlich ist, der hole seinen „Imkerfreund“ heraus. H. 11 (S. 10-11) und 12 (S. 20) von 2015 berichten über die in Deutschland getesteten Völker und klingen sehr optimistisch, zumal die Vitalität der Völker – im Gegensatz zu den Säurebehandlungen – erhalten bleibt.

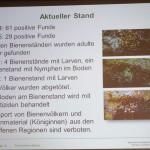

Aktueller Stand zum Kleinen Beutenkäfer

Aktueller Stand zum Kleinen Beutenkäfer

Leider noch keine Enwarnung kann zum Kleinen Beutenkäfer gegeben werden. Der in der Gegend um Süditalien und Sizilien aufgetauchte Aethina tumida hat sich zwar nicht weiterverbreitet, ist jedoch immer noch aktiv. (Siehe dazu auch unser Blogbeitrag vom 17.07.2015).

2014 wurde der Kleine Beutenkäfer 61-mal gefunden, 2015 noch 29-mal. Die Böden müssen ausgehoben und mit Insektiziden behandelt werden, um eine weitere Ausbreitung der gefräßigen Käfer, die sich von Honig, Pollen und Bienenbrut ernähren, zu verhindern. Im Radius von 15-30 Km um das Befallsgebiet untersuchte man vorsorglich 1.200 Bienenstände, doch glücklicherweise mit negativem Befund.

Weitere Informationen s. a. Ritter, Wolfgang: Was tun, wenn der Käfer kommt? In: Imkerfreund. Fachmagazin für Imker. 2015. H. 12. S. 3 sowie Was tun, wenn der Beutenkäfer bleibt? auf S. 10-11.

Wie geht’s der Asiatischen Hornisse?

Vespa velutina, die vorzugsweise ihre Nester in Bäumen anlegt, die höher als 10 Meter sind, wurde in 2015 nur einmal gesichtet. Nester hat man bislang keine gefunden. Doch da die Asiatische Hornisse sich bereits in Europa befindet – in Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien und Italien – ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch bei uns landet und hohe Völkerverluste auslöst. In Kashmir, so Dr. Berg, waren das bis zu 30%. (Siehe auch unser Bericht vom 19.07.2015 https://bienen-leben-in-bamberg.de/veitshoechheimer-imkertag-2015-3-asiatische-hornisse-gelandet/)

Vespa velutina, die vorzugsweise ihre Nester in Bäumen anlegt, die höher als 10 Meter sind, wurde in 2015 nur einmal gesichtet. Nester hat man bislang keine gefunden. Doch da die Asiatische Hornisse sich bereits in Europa befindet – in Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien und Italien – ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch bei uns landet und hohe Völkerverluste auslöst. In Kashmir, so Dr. Berg, waren das bis zu 30%. (Siehe auch unser Bericht vom 19.07.2015 https://bienen-leben-in-bamberg.de/veitshoechheimer-imkertag-2015-3-asiatische-hornisse-gelandet/)

Ob es bei derartigen Zahlen hilft zu sagen: (Bitte) Keine Panik! (Siehe Ruff, Heike In: Imkerfreund. 2015. H. 3. S. 27-29)? Zur Risikobewertung wird in diesem Artikel ein französischer Imker folgendermaßen zitiert: „Gegenüber der Wirkung vieler Insektizide ist der Einfluss der Asiatischen Hornisse auf Honigbienen ein Witz.“

Das Thema Insektizide wird im kommenden Weblog vertiefend mit dem nächsten Referenten des Imkerforums, Dr. Andreas Schierling, behandelt, der eine Bilanz der Untersuchungen in 2015 innerhalb des Bienengesundheitsdienst des Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V. zieht. Bleiben Sie dran!

Übersicht aller Beiträge zum Imkerforum:

- Veitshöchheimer Imkerforum (6): Klimabäume auch für Bienen

- Veitshöchheimer Imkerforum (5): KULAP und Greening

- Veitshöchheimer Imkerforum (4): Bilanz Bienengesundheitsdienst

- Veitshöchheimer Imkerforum (3): Berichte, die es in sich haben [diese Seite hier]

- Veitshöchheimer Imkerforum (2): Versuchsergebnisse (2) des Fachzentrums Bienen

- Veitshöchheimer Imkerforum (1): Versuchsergebnisse (1) des Fachzentrums Bienen