Den aus Mitteln des Freistaates Bayern geförderten Bienengesundheitsdienst (BGD) in Poing, an den alle Imker kostenlos Probenanalysen erhalten, besteht nun ein Jahr. Dr. Andreas Schierling, zieht für 2015 anlässlich des Veitshöchheimer Imkerforums Bilanz. 483 Probeneingänge, 551 Untersuchungen und 686 Einzelanalysen zeugen von einem arbeits- und erkenntnisreichen Einstieg der neu installierten Serviceeinrichtung innerhalb des Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V.

Den aus Mitteln des Freistaates Bayern geförderten Bienengesundheitsdienst (BGD) in Poing, an den alle Imker kostenlos Probenanalysen erhalten, besteht nun ein Jahr. Dr. Andreas Schierling, zieht für 2015 anlässlich des Veitshöchheimer Imkerforums Bilanz. 483 Probeneingänge, 551 Untersuchungen und 686 Einzelanalysen zeugen von einem arbeits- und erkenntnisreichen Einstieg der neu installierten Serviceeinrichtung innerhalb des Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V.

Nach was wurde Ausschau gehalten?

In Futterkranz, Bienenbrot oder Honig wurde nach Viren, Schädlingen, Ektoparasiten, Endoparasiten oder (Schwer-)Metallen (Pb, Cd, Hg, Zn, Al, Ni, Fe, Cu) gefahndet. Auch auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzo(a)pren und Chrysen sowie nach Pestiziden und Bienenarzneimittel richtete sich der scharfe Blick Dr. Schierlings. Analysiert wurde ebenso das Vorkommen von Pollen in Honig und Bienenbrot. Ein besonderes Augenmerk galt jedoch der Wabenanalyse. Mit 306 Untersuchungen machte sie das Gros der Arbeit aus.

In Futterkranz, Bienenbrot oder Honig wurde nach Viren, Schädlingen, Ektoparasiten, Endoparasiten oder (Schwer-)Metallen (Pb, Cd, Hg, Zn, Al, Ni, Fe, Cu) gefahndet. Auch auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzo(a)pren und Chrysen sowie nach Pestiziden und Bienenarzneimittel richtete sich der scharfe Blick Dr. Schierlings. Analysiert wurde ebenso das Vorkommen von Pollen in Honig und Bienenbrot. Ein besonderes Augenmerk galt jedoch der Wabenanalyse. Mit 306 Untersuchungen machte sie das Gros der Arbeit aus.

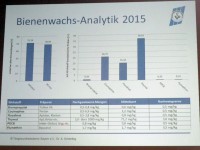

Bienenwachsanalyse

Die Ergebnisse sind nicht gerade ermutigend. 51,16 % der Waben waren belastet, und zwar vor allem durch Thymolrückstände.

Die Ergebnisse sind nicht gerade ermutigend. 51,16 % der Waben waren belastet, und zwar vor allem durch Thymolrückstände.

- 36,63 % der Proben waren mit dem gegen die Varroa eingesetzten Wirkstoff Thymol kontaminiert. Zwar ist Thymol ein breit eingesetztes Mittel mit desinfizierender Wirkung, das ebenso gegen Pilze und Bakterien hilft, doch im Honig hat es nichts verloren. Insofern auch nicht im Wabenkreislauf. Die Rückstandsproblematik von Thymol lässt sich jedoch durch ausreichende Belüftung der Waben begegnen, so Dr. Schierling. (Zum „Effektiven Wabenmanagement“ kommt Dr. Schierling zu einem Vortrag am 7.8.2016 in die Bienen-InfoWabe nach Bamberg, Bienenweg 1.)

- Coumaphos/Coumafos enthielten 20,79 % der Proben. Es ist ein Ektoparasitizid, das Hauptbestandteil des ebenfalls gegen die Varroamilbe eingesetzten Medikaments Perizin ist.

- Der drittgrößte Rückstandswert mit 15,18 % ist Fluvalinat, eine fettlösliche Substanz, ebenfalls gegen die Varroamilbe. Und hat ebenfalls nichts im Honig zu suchen!

- Nur geringe Kontaminationen wurden zu Brompropylat, PDCB und Flumethrin gefunden. Alle Untersuchungsgebiete zu den jeweiligen Substanzen wurden von Dr. Schierling sehr anschaulich auf Karten präsentiert.

Bei den Untersuchungen lag die technische Nachweisgrenze des Labors übrigens bei 0,5 mg pro Kilogramm. Ist das denn ausreichend niedrig? Ich habe mich mal „umgelesen“ und folgendes gefunden:

Würde der ADI-Wert zugrunde gelegt, dann könnte ein Honig Coumaphos-Rückstände in einem Bereich von 875 ppb (μg/kg) enthalten (20 g am Tag gegessen), ohne negative Folgen für die Gesundheit zu haben. Bereits ab 100 ppb ist aber die zulässige Höchstgrenze überschritten und der Honig nicht mehr verkehrsfähig.

Quelle: Wallner, Klaus: Rückstandsproblematik in Bienenprodukten. Was sollte der Imker wissen? Stuttgart. Universität Hohenheim, Landesanstalt für Bienenkunde. o. J. [Anmerkung: ca. 2006]

Entdeckt habe ich ebenfalls eine überraschend schonungslose Reflexion eines Imkers aus Baden-Württemberg über eine Rückstandsuntersuchung, nachzulesen in Landlive.de. Solche Erfahrungsberichte helfen bei der eigenen Einschätzung ganz wunderbar. Doch nun zurück zur Bilanz des BGD …

Labordiagnostik zur Virologie

Bei der Labordiagnostik zur Virologie ergab vor allem das Chronische Bienen-Paralyse-Virus einen hohen Wert und machte 60,9 % der Befunde aus, gefolgt vom Akuten Bienen-Paralyse Virus mit 8,7 %. Auch wir hatten im vergangenen Jahr wieder ein paar Fälle bei uns entdeckt, doch im Gegensatz zu 2014 glücklicherweise keine Völkerverluste zu beklagen.

Bei 75 Analysen zur Amerikanischen Faulbrut konnten keine Sporen gefunden werden. Somit ist die Mär, jedes Volk hätte latent Spuren aufzuweisen, mehr oder weniger widerlegt, sagt Dr. Schierling. Die Proben wurden vorsichtshalber von (dem Ansehen nach) gesunden Völkern aus dem Umland von Scheßlitz eingesandt, da im vergangenen Jahr dort (wie auch in Bamberg) die Amerikanische Faulbrut auftrat.

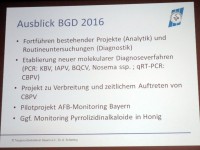

Ausblick des BGD auf 2016

Der Ausblick des BGD auf 2016 verspricht interessant und für uns Imker hilfreich zu werden. Wobei das geplante AFB-Monitoring in Bayern sicherlich nicht jeden Imker erfreuen dürfte. Doch denke ich, dass die Vorteile für die Allgemeinheit den Nachteilen einiger Nebenerwerbsimker, die wegen ihrer möglicherweise „gekeulten“ Völkern das Nachsehen haben, überwiegend. Eine Entschädigung für diese wäre allerdings durchaus angebracht. Doch das kann nicht Aufgabe des Bienengesundheitsdienstes sein, sondern sollte wohl über die Imkerverbände politisch eingebracht werden.

Der Ausblick des BGD auf 2016 verspricht interessant und für uns Imker hilfreich zu werden. Wobei das geplante AFB-Monitoring in Bayern sicherlich nicht jeden Imker erfreuen dürfte. Doch denke ich, dass die Vorteile für die Allgemeinheit den Nachteilen einiger Nebenerwerbsimker, die wegen ihrer möglicherweise „gekeulten“ Völkern das Nachsehen haben, überwiegend. Eine Entschädigung für diese wäre allerdings durchaus angebracht. Doch das kann nicht Aufgabe des Bienengesundheitsdienstes sein, sondern sollte wohl über die Imkerverbände politisch eingebracht werden.

Eine intakte Umwelt würde den Bienen jedoch am allermeisten helfen, mit Krankheiten fertig zu werden. Daher verdient der nächste Blogbericht über „Lebensraumförderung im Greening“ aus Sicht der Honigbiene, referiert von Kornelia Marzini, gebührende Beachtung.

Übersicht aller Beiträge zum Imkerforum:

- Veitshöchheimer Imkerforum (6): Klimabäume auch für Bienen

- Veitshöchheimer Imkerforum (5): KULAP und Greening

- Veitshöchheimer Imkerforum (4): Bilanz Bienengesundheitsdienst [diese Seite hier]

- Veitshöchheimer Imkerforum (3): Berichte, die es in sich haben

- Veitshöchheimer Imkerforum (2): Versuchsergebnisse (2) des Fachzentrums Bienen

- Veitshöchheimer Imkerforum (1): Versuchsergebnisse (1) des Fachzentrums Bienen

![Kadereit at the German language Wikipedia [GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Wiki Hopfen](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Wiki_Hopfen.JPG/512px-Wiki_Hopfen.JPG)