Der 1.768-ste Weblogbeitrag spannt im jährlichen Transparenzbericht den Bogen über unsere Highlights, Ziele, Aufgaben und Ergebnisse in 2023. Er endet in einer Vorschau unserer Pläne für das laufende Jahr.

Die Highlights zu Veranstaltungen, Hauptangeboten und Neuanschaffungen 2023

„10 Jahre Bamberger Schulbiene“ – Kindersachbücher als Jubiläumsgabe verschenkt

Am 17.05.2023 feierten wir das 10-jährige Jubiläum der Bamberger Schulbiene mit der Übergabe von Klassensätzen an alle 2. Klassen aller 13 Bamberger Grundschulen. Das Kindersachbuch „Ich hab einen Freund, der ist Imker“ wurde mit Hilfe des Schulamts ausgeliefert und verbleibt dauerhaft in den Klassenzimmern. Die Übergabe der 610 Büchlein fand an der Hainschule stellvertretend für alle Schulen statt. Die Aktion wurde über Spenden und eines großzügigen Buchrabatts finanziert.

Am 17.05.2023 feierten wir das 10-jährige Jubiläum der Bamberger Schulbiene mit der Übergabe von Klassensätzen an alle 2. Klassen aller 13 Bamberger Grundschulen. Das Kindersachbuch „Ich hab einen Freund, der ist Imker“ wurde mit Hilfe des Schulamts ausgeliefert und verbleibt dauerhaft in den Klassenzimmern. Die Übergabe der 610 Büchlein fand an der Hainschule stellvertretend für alle Schulen statt. Die Aktion wurde über Spenden und eines großzügigen Buchrabatts finanziert.

FKBB-Netzwerk-Exkursion: „Bienen, Lerchen, Orchideen – Schätze der Buger Wiesen“

Ein wunderbares Erlebnis für unsere 13-köpfige Gruppe im bislang so kalten, unwirtlichen Frühjahr war am 22.04.2023 die FKBB-Netzwerk-Exkursion in die Buger Wiesen mit Lerchenbeobachtung, Honigverkostung und das Auffinden eines großen Vorkommens von Orchideen nebst anschließendem geselligen Beisammensein. Veranstalter waren der Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB), der Arbeitskreis Regnitzaue des Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz e. V. (LBV) und der Bürgerverein Bamberg-Mitte e. V. (BVM).

Ein wunderbares Erlebnis für unsere 13-köpfige Gruppe im bislang so kalten, unwirtlichen Frühjahr war am 22.04.2023 die FKBB-Netzwerk-Exkursion in die Buger Wiesen mit Lerchenbeobachtung, Honigverkostung und das Auffinden eines großen Vorkommens von Orchideen nebst anschließendem geselligen Beisammensein. Veranstalter waren der Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB), der Arbeitskreis Regnitzaue des Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz e. V. (LBV) und der Bürgerverein Bamberg-Mitte e. V. (BVM).

FKBB-Bildungs-Exkursion: „Bienen, Obst und Altes Handwerk“ nach Kirchlauter

Unter dem Motto „Bienen, Obst und Altes Handwerk“ fand am 03.06.23 ein Sommerausflug nach Kirchlauter mit einem vorangehenden Schlenker über Baunach statt. Nach einem gemeinsamen Picknick am idyllischen Altlautersee am Ortseingang von Kirchlauter führte uns ein kleiner Verdauungsspaziergang zum Naturgenuss-Erlebnis-Lehrpfad. Dort erlebten wir eine Führung am abwechslungsreichen Lehrbienenstand mit Bienenhaus durch den Imkerverein Kirchlauter und eine Führung im Schmiedemuseum.

Unter dem Motto „Bienen, Obst und Altes Handwerk“ fand am 03.06.23 ein Sommerausflug nach Kirchlauter mit einem vorangehenden Schlenker über Baunach statt. Nach einem gemeinsamen Picknick am idyllischen Altlautersee am Ortseingang von Kirchlauter führte uns ein kleiner Verdauungsspaziergang zum Naturgenuss-Erlebnis-Lehrpfad. Dort erlebten wir eine Führung am abwechslungsreichen Lehrbienenstand mit Bienenhaus durch den Imkerverein Kirchlauter und eine Führung im Schmiedemuseum.

Specials zu den BIWa-Sonntagsöffnungen:

-

Sensen- und Dengelkurs (Mai)

18 Teilnehmende ließen sich während der Mai-Sonntagsöffnung am 21.06.23 von Referent Josef „Jupp“ Schröder und Sebastian Zientek in die Kunst des Mähens mit der Sense und des Dengelns einweisen.

18 Teilnehmende ließen sich während der Mai-Sonntagsöffnung am 21.06.23 von Referent Josef „Jupp“ Schröder und Sebastian Zientek in die Kunst des Mähens mit der Sense und des Dengelns einweisen.

- „Lavendel- und Honigmesse“ (Juni)

Wieder recht heiß war es zur traditionellen Lavendel- und Honigmesse, so dass wir auch heuer wieder auf zu vielen der weißen, rosa und lila Lavendelpflanzen aus heimischen Anbau sitzen blieben. Allerdings auch Recht damit bekamen, diese hitzeresistente Bienen-Blühpflanze wärmstens zu empfehlen. Die Ausgaben konnten wir jedoch ausgleichen und die Pflanzen fanden ihren Platz im Bienengarten.

Wieder recht heiß war es zur traditionellen Lavendel- und Honigmesse, so dass wir auch heuer wieder auf zu vielen der weißen, rosa und lila Lavendelpflanzen aus heimischen Anbau sitzen blieben. Allerdings auch Recht damit bekamen, diese hitzeresistente Bienen-Blühpflanze wärmstens zu empfehlen. Die Ausgaben konnten wir jedoch ausgleichen und die Pflanzen fanden ihren Platz im Bienengarten.

- Öffentliche Honigernte (Juli)

Einmal jährlich ernten wir im Rahmen unserer BIWa-Sonntagsöffnung am 3. Sonntag im Juli gemeinsam mit der interessierten Bevölkerung die Völker des Lehrbienenstands am Bienenweg. 20 Interessierte jeden Lebensalters fanden sich am Bienenweg im ERBA-Park ein, die nach einem Kurzvortrag zur Biene und zum Honig selbst mit Hand bei der Ernte anlegen durften.

Einmal jährlich ernten wir im Rahmen unserer BIWa-Sonntagsöffnung am 3. Sonntag im Juli gemeinsam mit der interessierten Bevölkerung die Völker des Lehrbienenstands am Bienenweg. 20 Interessierte jeden Lebensalters fanden sich am Bienenweg im ERBA-Park ein, die nach einem Kurzvortrag zur Biene und zum Honig selbst mit Hand bei der Ernte anlegen durften.

- Saison-Abschlussfeier mit Vergabe des Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreises (BBU) (September)

Anlässlich der Saison-Abschlussfeier am 17.09.23 bei angenehm sommerlichen Temperaturen übergab der FKBB e. V. den Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis im festlichen Rahmen. Die BBU-Peisträger*innen 2023 sind hier vorgestellt. Aufgespielt hatte erneut das Duo Patrick Lummer und Reinhard Sures („Bauklötze staunen“) mit fetzigen Folksongs.

Anlässlich der Saison-Abschlussfeier am 17.09.23 bei angenehm sommerlichen Temperaturen übergab der FKBB e. V. den Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis im festlichen Rahmen. Die BBU-Peisträger*innen 2023 sind hier vorgestellt. Aufgespielt hatte erneut das Duo Patrick Lummer und Reinhard Sures („Bauklötze staunen“) mit fetzigen Folksongs.

Imkerkurse für Anfänger (AK23)

13 Imkerkurs-Teilnehmende mit 4 Damen und 9 Herren – im Gegensatz zum letzten Jahr wieder überwiegend männlich geprägt –, kamen aus Bamberg (7) und dem Umfeld (Demmelsdorf, Adelsdorf, Heroldsbach, Forchheim und Priesendorf). 11 von Ihnen konnten nach 12 Modulen mit dem Imkerkursnachweis abschließen. Eine Abschlussfeier krönte das gemeinsame Bienenjahr.

13 Imkerkurs-Teilnehmende mit 4 Damen und 9 Herren – im Gegensatz zum letzten Jahr wieder überwiegend männlich geprägt –, kamen aus Bamberg (7) und dem Umfeld (Demmelsdorf, Adelsdorf, Heroldsbach, Forchheim und Priesendorf). 11 von Ihnen konnten nach 12 Modulen mit dem Imkerkursnachweis abschließen. Eine Abschlussfeier krönte das gemeinsame Bienenjahr.

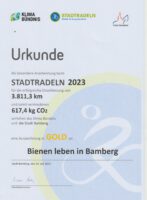

STADTRADELN 2023 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

2023 holten wir uns den 1. Platz beim STADTRADELN 2023 in der Kategorie „Teams mit 2 bis 9 aktiv Radelnden“. Das Preisgeld (€ 300) ging an die Bienenwelt.

2023 holten wir uns den 1. Platz beim STADTRADELN 2023 in der Kategorie „Teams mit 2 bis 9 aktiv Radelnden“. Das Preisgeld (€ 300) ging an die Bienenwelt.

Als Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ erreichten wir innerhalb von drei Wochen mit 3.811 Km (im Schnitt 423 pro Radler*in) den Rang 37 bei 130 aktiven Teams – und intern ein paar Honiggläser als Preis für den Schweiß. Wie bereits in den Vorjahren landeten wir im obersten Mittelfeld der Kommune. Damit vermieden wir 617,4 Kilo CO₂ – also den Verbrauch von einem Flug von Frankfurt nach Helsinki und zurück.

Neuanschaffung Wachsschleuder

Über den Unterstützungfonds der Stadt Bamberg wurde eine arbeitserleichternde und effizient wirkende Wachsschleuder vollfinanziert. Sie steht derzeit in einem Privathaushalt in Bug, nachdem sich die Nutzung in Wildensorg leider nicht als praktikabel erwiesen hat. Weiterhin suchen wir nach einem ständig verfügbaren, etwa 15m² Raum mit Starkstromanschluss, den wir auch legen und bezahlen würden. So könnten auch unsere Jungimker*innen von einem effektiven Wachsmanagement profitieren.

Über den Unterstützungfonds der Stadt Bamberg wurde eine arbeitserleichternde und effizient wirkende Wachsschleuder vollfinanziert. Sie steht derzeit in einem Privathaushalt in Bug, nachdem sich die Nutzung in Wildensorg leider nicht als praktikabel erwiesen hat. Weiterhin suchen wir nach einem ständig verfügbaren, etwa 15m² Raum mit Starkstromanschluss, den wir auch legen und bezahlen würden. So könnten auch unsere Jungimker*innen von einem effektiven Wachsmanagement profitieren.

Neuanschaffung Kinder-Imkerschutzanzüge und Schiebetürenschrank

33 Kinder-Imkerschutzanzüge und einige für ihre erwachsenen Begleitpersonen konnten über den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg vollständig finanziert werden.

33 Kinder-Imkerschutzanzüge und einige für ihre erwachsenen Begleitpersonen konnten über den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg vollständig finanziert werden.

Im Zuge dieser Anschaffung reichte es auch für einen raumsparenden Schiebetürenschrank.

Im Zuge dieser Anschaffung reichte es auch für einen raumsparenden Schiebetürenschrank.

Errichtung Gartenhaus mit Bio-Toilette

Das Großprojekt „Gartenhaus mit Bio-Toilette“ ist verwirklicht, was uns und all den Schulkindern, Gästen bei Führungen sowie Imkerkursteilnehmenden eine große Erleichterung bedeutet. Finanziert wurde das lärchengeschalte, von Schreiner Raimund Schlenk aus Bamberg erdachte und gebaute zweiteilige Häuschen mit Hilfe einer großzügigen Spende der Firma Marcapo und dem Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg sowie einiger weiterer Spenden.

Das Großprojekt „Gartenhaus mit Bio-Toilette“ ist verwirklicht, was uns und all den Schulkindern, Gästen bei Führungen sowie Imkerkursteilnehmenden eine große Erleichterung bedeutet. Finanziert wurde das lärchengeschalte, von Schreiner Raimund Schlenk aus Bamberg erdachte und gebaute zweiteilige Häuschen mit Hilfe einer großzügigen Spende der Firma Marcapo und dem Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg sowie einiger weiterer Spenden.

Projekt-Zieleinlauf PV-Anlage

Auch die PV-Anlage ist so gut wie fertig, die Module montiert und fast alle Installationsarbeiten erledigt.

Auch die PV-Anlage ist so gut wie fertig, die Module montiert und fast alle Installationsarbeiten erledigt.

Relativ knapp, bevor wir die Fördermittel aus dem Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg hätten zurückzahlen müssen, konnten wir auf Vermittlung von Jan Giersberg, Stadtwerke Bamberg, die Firma SolarTech für die Installation ihrer ersten (!) Inselanlage (Off-Grid) gewinnen. Wir machten Nägel mit Köpfen und bestückten alle sechs Dachpartien mit je zwei Modulen, da wir tatsächlich von allen Seiten zu unterschiedlichen Jahreszeiten mit Sonneneinfall rechnen dürfen. Selbst bei bedecktem Himmel geht noch was. Ein zeitgemäßer Schulbienen-Unterricht und Kühlung ab Sommer 2024 sind gesichert, dank auch der großzügigen Förderung durch die Deutsche Postcode-Lotterie.

Relativ knapp, bevor wir die Fördermittel aus dem Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg hätten zurückzahlen müssen, konnten wir auf Vermittlung von Jan Giersberg, Stadtwerke Bamberg, die Firma SolarTech für die Installation ihrer ersten (!) Inselanlage (Off-Grid) gewinnen. Wir machten Nägel mit Köpfen und bestückten alle sechs Dachpartien mit je zwei Modulen, da wir tatsächlich von allen Seiten zu unterschiedlichen Jahreszeiten mit Sonneneinfall rechnen dürfen. Selbst bei bedecktem Himmel geht noch was. Ein zeitgemäßer Schulbienen-Unterricht und Kühlung ab Sommer 2024 sind gesichert, dank auch der großzügigen Förderung durch die Deutsche Postcode-Lotterie.

Fazits zum Jahr 2023

- „Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg“ (Oscar Wilde)

- Ohne Fleiß kein Preis (Volksweisheit)

Unsere sechs Kern-Aktivitäten im Einzelnen

1. Die „Bamberger Schulbiene“ und Unterrichte

Vorab: Die Aktivitäten der Bamberger Schulbiene können auf einer eigenen Tagebuchseite nachgesehen werden.

Vorab: Die Aktivitäten der Bamberger Schulbiene können auf einer eigenen Tagebuchseite nachgesehen werden.

- 47 x Unterricht / Führungen / Vorträge / Aktionsbeiträge

- 2 x Honigernte- und -schleudertage mit Gästen

2. Bienenpatenschaften

- Unsere Bienenpatenschaften werden für den Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Stark steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten waren auch in 2023 noch Thema. Doch zum Jahresende konnten wir auf treue 33 (37) Bienenpat*innen zählen. Herzlichen Dank für euer Vertrauen in die Initiative!

- Unsere Bienenpat*innen wurden mit 4 Bienenpaten-Newslettern (durchschnittlich rund 13 Seiten inkl. Pressespiegel) und 14 (12) Rundmails auf dem Laufenden gehalten.

3. Bienen-InfoWabe

Vergangene Aktivitäten und Termine der Bienen-InfoWabe finden sich im Archiv 2023.

Vergangene Aktivitäten und Termine der Bienen-InfoWabe finden sich im Archiv 2023.

- 7 BIWa-Sonntagsöffnungen für die Bevölkerung, 5 davon mit besonderen Aktivitäten, s. o.

- 4 abgeschlossene Großprojekte (Kinder-Imkerschutzanzüge samt Schiebetürenschrank, Gartenhaus mit Bio-Toilette, Wachsschleuder, PV-Anlage [im Jan.’24 vollendet]).

- 3 neue Großprojekte erhielten einen positiven Förderbescheid („Fühl doch mal! – Inklusive Kunst trifft Biene“, „Bienenstockwaage … Klimawandel“, „E-Bike-Mobilität für Bienenpflege und Unterricht“). Das Gesamtfördervolumen beträgt 27.100 Euro (9.500 Euro aus dem Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg und 17.600 Euro durch Mittel der Deutschen Postcode-Lotterie).

4. Bamberger Bienengarten

Das Highlight für den Bienengarten und für uns persönlich war die Gründung einer mittlerweile 6-köpfigen Gießgruppe, organisiert von Heidrun Alzheimer (FKBB-Beirätin). So konnten wir Kraft in die doch recht vielen Großprojekte stecken, aber endlich auch mal ein paar Tage Urlaub machen.

Das Highlight für den Bienengarten und für uns persönlich war die Gründung einer mittlerweile 6-köpfigen Gießgruppe, organisiert von Heidrun Alzheimer (FKBB-Beirätin). So konnten wir Kraft in die doch recht vielen Großprojekte stecken, aber endlich auch mal ein paar Tage Urlaub machen.

Weitere Aktivitäten waren:

5. (Lehr-)Bienenstandorte

Mit Stand Dezember wurden 15 (2022: 25) Völker an 6 (7 minus 1)* Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Jungvölker und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.

Mit Stand Dezember wurden 15 (2022: 25) Völker an 6 (7 minus 1)* Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Jungvölker und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.- Einige unserer Völker sind mit einer Bienenpatenschaft verbunden.

*Der Standort „Welterbe-Garten“ musste aufgelöst werden, da sich dort die Pachtverhältnisse geändert hatten.

6. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Medial setzen wir dabei auf eine breit gestreute Pressearbeit, außerdem auf Weblog-Beiträge und parallel erfolgende Postings via Social-Media-Plattformen:

a) Aktivitäten / Termine

- 12 Stammtische

- 2 FKBB-Exkursionen (Buger Wiesen, Kirchlauter)

- 2 Aktionsbeiträge (Aktionstag für Pädagog*innen MEGAHERTZ der Stadt Bamberg, Übergabe Jubiläumsgeschenk BSB)

- 90 (2022: 48) Artikelabdrucke (Pressespiegel) von 33 (15) Pressemitteilungen, darunter 1 größere Reportage (StadtECHO, H. 2, S. 34-37)

- 156 (2022: 145) Weblog-Beiträge, veröffentlicht unter „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ mit 56.147 (45.410) = +27,5% Besucher/innen, die 87.989 (84.670) = +7,1% Seiten ansahen.

Die Beiträge dienen neben der Öffentlichkeitsarbeit auch uns selbst als Reflexions- und Lernmöglichkeit sowie als Archiv. Alle Beiträge werden verantwortungsbewusst auf der Grundlage eigener Erfahrungswerte und im Abgleich mit sorgfältiger Recherche in geeigneten Quellen verfasst sowie fast ausschließlich mit eigenen Fotos bestückt.

- Führen der Imker-Bibliothek. Der Bestand beträgt 288 Medien, davon 72 Rezensionsexemplare (bedeutet: kostenlose Verlagsexemplare für unsere Buchbesprechungen, zu finden in unserem Weblog, Suchwort: Rezension).

b) Background – unterstützende Aktivitäten im Hintergrund

- Teilnahme an Fortbildungen

Up-to-date-bleiben ist für uns selbstverständlich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wird aber auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit von Reinhold Burger als Bienensachverständiger eingefordert und nachzuweisen.

- Teilnahme Veitshöchheimer Imkerforum

- Teilnahme an Bienensachverständigen- u. Fachwarte-Tagung, StMELF (Video-Chat) zum Thema „Stehen Honig- und Wildbienen in Konkurrenz?“

- Teilnahme an VHS-Kurs „Klimaanpassung – ´Wie am besten auf den Klimawandel vorbereiten?´“ (Ilona)

Teilnahme an der Vorstellung der „Machbarkeitsstudie Ernährungslandschaft Region Bamberg“ von Stadt und Landkreis Bamberg

Teilnahme an der Vorstellung der „Machbarkeitsstudie Ernährungslandschaft Region Bamberg“ von Stadt und Landkreis Bamberg- Teilnahme an „Die lange Nacht der Bienenwissenschaft“, AG der Institute für Bienenforschung (Online)

- Teilnahme an Fortbildung für Bienensachverständige und Fachwarte (Institut für Bienenkunde und Imkerei, Veitshöchheim) (Online)

- Kooperations- / (politische) Kontaktarbeit / Netzwerken / Pressetermine

- Teilnahme am Infostand zum Aktionstag „MEGAHERTZ“

- Transition-Plenum im Februar

Teilnahme an Einweihung Wildbienen-Nisthilfe in der Solawi aus Semester-Projekt „Solawibi“ von Yaneth Klein

Teilnahme an Einweihung Wildbienen-Nisthilfe in der Solawi aus Semester-Projekt „Solawibi“ von Yaneth Klein- Teilnahme an Treffen der Lizenznehmer der Regionalkampagne „Genussla“ (Agenda30-Büro/Lra BA)

- Teilnahme am STADTRADELN 2023 Bamberg mit Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – s. o. „Highlight“

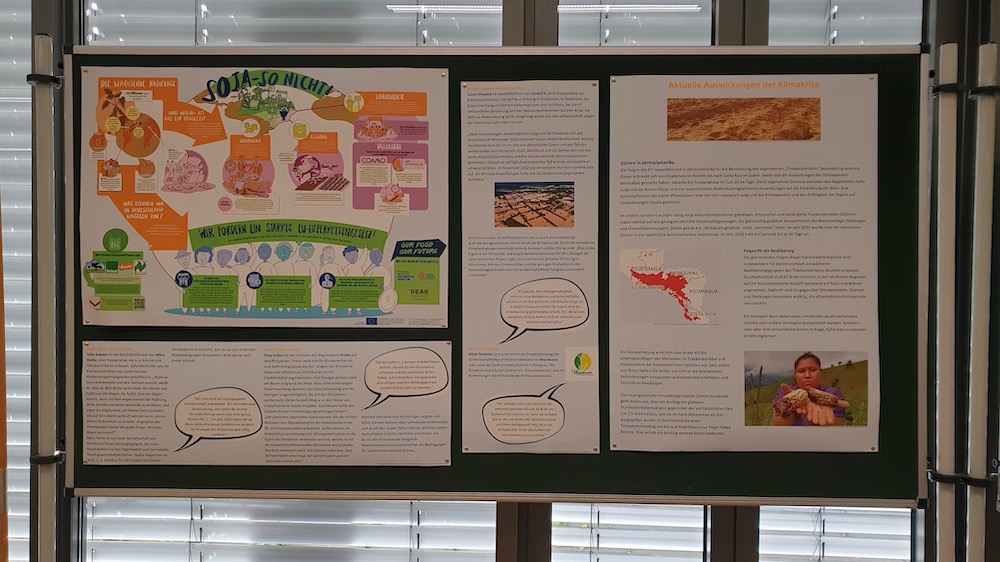

Teilnahme am Talk zur Klimagerechtigkeit mit Bgm. und Klimareferent Jonas Glüsenkamp „Klimagerechtigkeit – was kann die Stadt Bamberg dafür tun?“ in der Stadtbücherei zur Nachhaltigkeitswoche

Teilnahme am Talk zur Klimagerechtigkeit mit Bgm. und Klimareferent Jonas Glüsenkamp „Klimagerechtigkeit – was kann die Stadt Bamberg dafür tun?“ in der Stadtbücherei zur Nachhaltigkeitswoche- Netzwerk-Exkursionen, s. u. Punkt 6. a)

- Vorsitz im Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB); durchgeführt wurden 3 Vorstandssitzungen und eine Mitgliederversammlung

- Teilnahme an der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Erlangen (Reinhold)

- Teilnahme an Spendenübergabe der Stadtwerke im Hainbad

- Öffentlichkeitsarbeits- und Auskunftsmaterial

Beratung / Besondere Hilfeleistungen

Beratung / Besondere Hilfeleistungen

- Verschiedene Standortberatungen und -überprüfungen (Bamberg und Umgebung) für angehende Jungimker/innen

- Bienensachverständigen-Einsätze (Reinhold Burger) in Bamberg und Umgebung

- Telefonische Beratungen und Vermittlungen von gesichteten Bienenschwärmen

- Einzelschulung Dengeln und Sensen

Geld- und Sach-Spenden

Wie immer dürfen wir für die allfälligen Unterhaltskosten (Schulmaterial, Bücher, Bienengarten, Mobilar- und Materialkauf bzw. -erhaltung etc.) auf unsere rund 40 Bienenpatinnen und -paten zählen – ob über ihre Patenbeiträge oder darüber hinausgehend.

Sodann gab es großzügige Förderungen aus den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg und von der Deutschen Postcode-Lotterie, s. o. unter „Bienen-InfoWabe“. Näheres zu Spenden hier.

Sodann gab es großzügige Förderungen aus den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg und von der Deutschen Postcode-Lotterie, s. o. unter „Bienen-InfoWabe“. Näheres zu Spenden hier.

Aber auch Privatpersonen, Vereine und Wirtschaftsbetriebe (insbesondere die Firma Marcapo), unterstützen die Projekte zum Wohl der Bienen und der Stadtnatur.

Dankeschön 🙂 allen Unterstützer*innen, die sich in jeglicher Weise um Bambergs Bienenwelt bemühen. Eure Hilfe stärkt unsere Region nachhaltig!

Die elementaren Vorhaben für 2023 – und was daraus wurde

- Fördermittelprojekt „Wachsschleuder“ – Inbetriebnahme – erreicht und Unterrichtsangebot – ausstehend

- MonatsBeeTrachtungen mit Stammtisch einführen – erreicht

- Jubiläum 10 Jahre Bamberger Schulbiene – Geschenke an Bamberger Schulen – erreicht

- Fördermittelprojekt „Schulbiene unter Strom“ – Photovoltaik-Anlage auf der BIWa – Planung, Fundraising und Installation – erreicht, kleine Restarbeiten im Januar ’24

- Fördermittelprojekt Bio-Toilettenanlage (Trockentoilette) im Bienengarten – Planung, Fundraising und Installation – erreicht

- Schulbienen-Unterrichte, Imker-Anfängerkurs (AK23) und Vertiefungsseminare durchführen – erreicht

- Fördermittelprojekt „Imkerschutzanzüge für Kinder und Schrank für Aufbewahrung“ – Inbetriebnahme – erreicht

- Projekt „Fühl doch mal! – Integrative Kunst trifft Biene“ (neuer Titel) – Planung und Fundraising – erreicht

- Ankauf von Bienenstockwaagen für die Teilnahme am TrachtNet (falls förderfähig) – teilerreicht

- Veranstaltungen für BIWa-Sonntagsöffnung: Osterbrunnen, Lavendel- und Honigmesse, Saisonabschluss mit Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis, Sensenkurs – erreicht

- FKBB-Exkursionen: Netzwerk-Exkursion „Schätze der Buger Wiesen“ – erreicht

- FKBB-Bildungs-Exkursionen: Kirchlauter und Handthal – erreicht

Pläne für 2024

- Projekt „Schulbiene unter Strom“ – PV-Anlage auf der BIWa – Restarbeiten, Installation Leuchten

- Projekt „Fühl doch mal! – Integrative Kunst trifft Biene“ – Planung und Installationsbeginn

- Projekt „Kuck doch mal! – Bänke für den Bienengarten“ – Planung und Fundraising

- Projekt „E-Bike-Mobilität“ – Anschaffung

- Tablet und Beamer für Unterricht – Planung und Fundraising

- Faltbares Marktzelt für Regen-/Sonnenschutz – Planung und Fundraising

- Schulbienen-Unterrichte, Imker-Anfängerkurs (12 Module AK24) und Vertiefungsseminare sowie 12 MonatsBeeTrachtungen mit Stammtische durchführen

- Bienenstockwaage – Installation und Teilnahme am TrachtNet

- Veranstaltungen für BIWa-Sonntagsöffnung (Osterbrunnen, Lavendel- und Honigmesse, Saisonabschluss mit Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis) durchführen

- FKBB-Exkursionen: Bildungs-Exkursion „Gärten in Erlangen“

- Netzwerk-Exkursionen: „Tierschutzverein Berganza Bamberg“ und „Imkerverein Zapfendorf“ durchführen

- Suche nach dauerhafter Aufstellung der „Wachsschleuder“

Unser übergeordnetes Ziel

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Wir legen dabei den Fokus auf die Honigbiene, da wir hier die weitreichendsten Qualifikationen haben. Dennoch richten wir bei unserem Tun auch ein Augenmerk auf die Artenvielfalt von Wildbienen und anderen Insekten und schließen die entsprechende Flora mit ein.

Wie gehen wir dabei vor?

Wie gehen wir dabei vor?

Wir eröffnen nachhaltige Perspektiven für alle an den Honigbienen und ihrer Pflege nebst ihres Lebensraums sowie an Imkerei und Honig Interessierten, unabhängig von deren Imkervereinszugehörigkeit und wo Angebote vor Ort fehlen. Informierend, beratend, vermittelnd, motivierend, Gemeinschaft anbietend und … ja, manchmal sogar tröstend.

Beim Thema Wildbienen installieren wir Beispielanlagen im Bienengarten, beschaffen Literatur und setzen auf Multiplikatoren und Synergien von und mit qualifizierten Institutionen und Angeboten, bspw. BUND Naturschutz, LBV und weitere anerkannte Kapazitäten.

Beim Thema Wildbienen installieren wir Beispielanlagen im Bienengarten, beschaffen Literatur und setzen auf Multiplikatoren und Synergien von und mit qualifizierten Institutionen und Angeboten, bspw. BUND Naturschutz, LBV und weitere anerkannte Kapazitäten.

Was wollen wir nicht?

Immer mehr Jungimker/innen mit immer weniger Kompetenz für eine verantwortungsvolle Bienenhaltung. Immer mehr Wildbienenhotels, die gut gedacht, jedoch schlecht gemacht sind. Neid und Missgunst, vor allem wo Zusammenarbeit zielführender wäre. Und am wenigsten möchten wir die Asiatische Hornisse (Vespa velutina), die uns vielleicht schon heuer auch in Bamberg heimsuchen wird!

*Stand: 13.01.2024

[Frühere Transparenzberichte]

Am 03.02.2024 fand das Veitshöchheimer Imkerforum in Präsenz und Online statt. Nach dem ersten Teil unseres Berichts folgt nun die Fortsetzung.

Am 03.02.2024 fand das Veitshöchheimer Imkerforum in Präsenz und Online statt. Nach dem ersten Teil unseres Berichts folgt nun die Fortsetzung. Lena Wehner vom Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) skizzierte in ihrem Vortrag den Einfluss des Klimawandels auf Honigbienen. Höhere jährliche Durchschnittstemperaturen bedingen beispielsweise einen Trend zur Vorverlegung des Reinigungsfluges um 28 Tage im Zeitraum von 1982 bis 2011. Gleichzeitig lassen sich Verschiebungen in den phänologischen Jahreszeiten beobachten. Daneben begünstigt der Klimawandel die Lebensverhältnisse invasiver bienenschädigender Arten.

Lena Wehner vom Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) skizzierte in ihrem Vortrag den Einfluss des Klimawandels auf Honigbienen. Höhere jährliche Durchschnittstemperaturen bedingen beispielsweise einen Trend zur Vorverlegung des Reinigungsfluges um 28 Tage im Zeitraum von 1982 bis 2011. Gleichzeitig lassen sich Verschiebungen in den phänologischen Jahreszeiten beobachten. Daneben begünstigt der Klimawandel die Lebensverhältnisse invasiver bienenschädigender Arten.