Unser Bienenpaten-Newsletter, der um die 4x im Jahr versandt wird, endet jeweils mit einem Absatz: „Und die Bienen?“. Heute möchten wir auch den (Noch-)Nicht-Bienenpaten einen kurzen Einblick in die letzten Wochen unserer Beobachtungen geben. Denn zum Jahresende 2017 wurden wir gehörig aufgeschreckt und besuchten vorsichtshalber etwas früher als nötig alle unsere derzeit sechs Bamberger Standorte. Was war geschehen?

Unser Bienenpaten-Newsletter, der um die 4x im Jahr versandt wird, endet jeweils mit einem Absatz: „Und die Bienen?“. Heute möchten wir auch den (Noch-)Nicht-Bienenpaten einen kurzen Einblick in die letzten Wochen unserer Beobachtungen geben. Denn zum Jahresende 2017 wurden wir gehörig aufgeschreckt und besuchten vorsichtshalber etwas früher als nötig alle unsere derzeit sechs Bamberger Standorte. Was war geschehen?

Worstcase im Landkreis Bamberg

Am 23.12. erhielten wir einen Anruf, dass 25 von 27 Völkern eines Bienenstandorts aus dem südwestlichen Landkreis von Bamberg verwaist sind. Reinhold Burger als Bienensachverständiger (bzw. Gesundheitswart des Imker und Bienenzuchtvereins Bamberg Stadt und Land e. V.) schaute sich am Vormittag des Heiligen Abends den Schaden an. Herbeizaubern konnte er die Bienen natürlich nicht mehr. Sie waren definitiv zum Sterben ausgeflogen. Außer Trost zu spenden sammelte Reinhold ein paar verbliebene Bienen ein, um sie, wenn die Labors nach den Feiertagen wieder besetzt sind, ggf. zur Untersuchung einzuschicken (Fotos).

Suche nach der Diagnose

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein großer Schaden, vom traurigen Verlust der Tierchen mal abgesehen. Doch die gefürchtete Amerikanische Faulbrut, also eine anzeigenpflichtige Seuche, war es nicht, wie die Begutachtung zeigte. Die herausgestreckten Zungen einiger Bienen legen im ersten Moment eine Vergiftung nahe. Doch woher sollte diese um die Winterjahreszeit jetzt stammen?

Vermutlich kamen mehrere Ursachen zusammen. Eine davon ist wohl eine nicht ausreichend wirksame Varroabehandlung im Spätsommer gewesen. Die angewandte Milchsäure in Blockbehandlung ist zwar nicht unüblich, doch muss diese besonders akurat durchgeführt werden. Ist dabei auch nur ein Volk nicht ausreichend behandelt und in Folge dessen zu schwach aufgestellt, wird es von den anderen nebenstehenden Völkern ausgeräubert. Erkennbar war diese Räuberei an der bodendeckenden Wachskrümelschicht und den schwarzen Bienen aufgrund mechanischen Haarverlustes (Schwarzsucht durch Räuberei).

Vermutlich kamen mehrere Ursachen zusammen. Eine davon ist wohl eine nicht ausreichend wirksame Varroabehandlung im Spätsommer gewesen. Die angewandte Milchsäure in Blockbehandlung ist zwar nicht unüblich, doch muss diese besonders akurat durchgeführt werden. Ist dabei auch nur ein Volk nicht ausreichend behandelt und in Folge dessen zu schwach aufgestellt, wird es von den anderen nebenstehenden Völkern ausgeräubert. Erkennbar war diese Räuberei an der bodendeckenden Wachskrümelschicht und den schwarzen Bienen aufgrund mechanischen Haarverlustes (Schwarzsucht durch Räuberei).

Dabei fangen sie sich Varroen ein, schleppen sie mit in die eigenen Beuten, werden ebenfalls geschwächt¹, was die nächsten, noch starken Völker auf den Plan ruft. Ein verhängnisvoller Kreislauf beginnt … und endete für den Imker in einem nicht so prickelnden Weihnachtsfest. Was hätte es möglicherweise verhindern können? Im Herbst eine Wirksamkeitskontrolle der Spätsommerbehandlung durch Gemülldiagnose / Windelkontrolle. Eventuell hätte man dann einen zu hohen Varroabefall noch mit einer Nachbehandlung eindämmen können.

¹Varroamilben saugen Bienen nicht nur aus, sondern öffnen an den Bissstellen allerlei Viren und Bakterien Tür und Tor. Erkennbar ist eine erkrankte Bienen z. B. an ihrem verkürzten Hinterleib.

¹Varroamilben saugen Bienen nicht nur aus, sondern öffnen an den Bissstellen allerlei Viren und Bakterien Tür und Tor. Erkennbar ist eine erkrankte Bienen z. B. an ihrem verkürzten Hinterleib.

Bienenkontrollgänge in Bamberg – so gehen wir dabei vor

Egal, welcher Varroabehandlungsweise man den Vorzug gibt – Kontrolle ist das A und O. Wir sind dann auch gleich selbst noch losgestiefelt, um unserer durch den Vorfall ausgelösten inneren Unruhe nachzugehen.

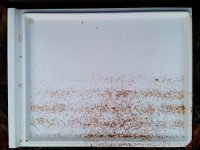

1. Gemülldiagnose nach Varroafall

Die Standortbegehungen unserer Völker in Bamberg ergaben bei der Windelkontrolle zwischen 15 und 150 Milben pro Volk. Die Oxalsäure am 10. Dezember hat also gewirkt. Beurteilt wird die Wirksamkeit durch den Bezug der durch die Behandlung abgefallener Milben zum „natürlichen“ Milbenfall vor der Behandlung. Diese Windelkontrollen werden mehrmals im Jahr durchgeführt – und auch das ist enorm wichtig und darf nicht ausgelassen werden!

Die Standortbegehungen unserer Völker in Bamberg ergaben bei der Windelkontrolle zwischen 15 und 150 Milben pro Volk. Die Oxalsäure am 10. Dezember hat also gewirkt. Beurteilt wird die Wirksamkeit durch den Bezug der durch die Behandlung abgefallener Milben zum „natürlichen“ Milbenfall vor der Behandlung. Diese Windelkontrollen werden mehrmals im Jahr durchgeführt – und auch das ist enorm wichtig und darf nicht ausgelassen werden!

Die Gemülldiagnose findet zum einen statt als Zählung des „natürlichen“ Milbenbefalls. Je nach Ergebnis wird die Varroabehandlung angepasst. Etwa drei bis vier Wochen nach Abschluss der Behandlung untersuchen wir die Windel, ob die Behandlung erfolgreich war.

Die Gemülldiagnose findet zum einen statt als Zählung des „natürlichen“ Milbenbefalls. Je nach Ergebnis wird die Varroabehandlung angepasst. Etwa drei bis vier Wochen nach Abschluss der Behandlung untersuchen wir die Windel, ob die Behandlung erfolgreich war.

Achtung: Befindet sich Flüssigkeit auf der Windel, so kann es sich um durchgelaufene Oxalsäure und nicht unbedingt um Kondens- oder Regenwasser handeln. Diese also vorsichtig mit einem Küchentuch entfernen und am besten dabei Handschuhe tragen! Anschließend in einem gesonderten und gekennzeichneten, abschließbaren Behältnis (z. B. Gurkenglas) bis zur endgültigen Entsorgung aufbewahren.

Achtung: Befindet sich Flüssigkeit auf der Windel, so kann es sich um durchgelaufene Oxalsäure und nicht unbedingt um Kondens- oder Regenwasser handeln. Diese also vorsichtig mit einem Küchentuch entfernen und am besten dabei Handschuhe tragen! Anschließend in einem gesonderten und gekennzeichneten, abschließbaren Behältnis (z. B. Gurkenglas) bis zur endgültigen Entsorgung aufbewahren.

2. Gemülldiagnose nach Bienenbesatz

An der Anzahl der breiteren Streifen der Wachskrümelspuren lässt sich sehr gut erkennen, wie viele Wabengassen besetzt sind und wo sich die Wintertraube gerade befindet. Vier Wabengassen sollten es schon sein. Doch sind es weniger, kann man jetzt auch nichts mehr ändern. An der helleren Farbe feinerer Krümelstreifen zu einer Seite neben den stärkeren Spuren sieht man gut, wie sie den vollen Futterwaben hinterherziehen (Foto). Wie ausreichend sie noch mit Futter versorgt sind, lässt sich am besten mit einer Gewichtskontrolle durch Anheben der Beute feststellen. Doch diese „Ruhestörung“ wird erst im Februar/März stattfinden.

An der Anzahl der breiteren Streifen der Wachskrümelspuren lässt sich sehr gut erkennen, wie viele Wabengassen besetzt sind und wo sich die Wintertraube gerade befindet. Vier Wabengassen sollten es schon sein. Doch sind es weniger, kann man jetzt auch nichts mehr ändern. An der helleren Farbe feinerer Krümelstreifen zu einer Seite neben den stärkeren Spuren sieht man gut, wie sie den vollen Futterwaben hinterherziehen (Foto). Wie ausreichend sie noch mit Futter versorgt sind, lässt sich am besten mit einer Gewichtskontrolle durch Anheben der Beute feststellen. Doch diese „Ruhestörung“ wird erst im Februar/März stattfinden.

3. Geräuschkontrolle

Desweiteren legen wir ein Ohr dicht an die Beute, um nach einem gleichmäßigen Brummen und Summen zu hören. Alle unsere Völker gaben uns ihr beruhigendes „Stimmengewirr“ in Form des Vibrationsgeräusches ihres Flugmuskelzitterns. Brav!

Desweiteren legen wir ein Ohr dicht an die Beute, um nach einem gleichmäßigen Brummen und Summen zu hören. Alle unsere Völker gaben uns ihr beruhigendes „Stimmengewirr“ in Form des Vibrationsgeräusches ihres Flugmuskelzitterns. Brav!

4. Fluglochkontrolle nach Totenfall

Außerdem kontrollieren wir das Flugloch, ob das Mäusegitter für die Bienen passierbar bleibt. Liegen zu viele tote Bienen davor (also im Inneren des schmalen Ein- bzw. Ausflugschlitzes), dann muss dieser im Fachjargon genannte „Totenfall“ ausgeräumt werden. Bei einigen unserer Völker taten wir es auch vorsorglich, damit die Bienen an warmen Tagen ungehindert ausfliegen und ihrem „Geschäftchen“ nachgehen können.

Außerdem kontrollieren wir das Flugloch, ob das Mäusegitter für die Bienen passierbar bleibt. Liegen zu viele tote Bienen davor (also im Inneren des schmalen Ein- bzw. Ausflugschlitzes), dann muss dieser im Fachjargon genannte „Totenfall“ ausgeräumt werden. Bei einigen unserer Völker taten wir es auch vorsorglich, damit die Bienen an warmen Tagen ungehindert ausfliegen und ihrem „Geschäftchen“ nachgehen können.

Behutsam und möglichst ohne Störgeräusche werden die Reißzwecken mit dem Stockmeisel entfernt, das Gitter vorsichtig abgezogen, mit einem Stöckchen oder auch dem Stockmeisel die toten Bienen (die es immer gibt, denn bei manchen läuft einfach die Lebenszeit ab) herausgewischt, Gitter wieder drauf, Zwecken dran … fertig.

Behutsam und möglichst ohne Störgeräusche werden die Reißzwecken mit dem Stockmeisel entfernt, das Gitter vorsichtig abgezogen, mit einem Stöckchen oder auch dem Stockmeisel die toten Bienen (die es immer gibt, denn bei manchen läuft einfach die Lebenszeit ab) herausgewischt, Gitter wieder drauf, Zwecken dran … fertig.

5. Beschau des Totenfalls

Die Bienen können ebenfalls besehen werden, vor allem dann, wenn es recht viele sind. Also zunächst:

Die Bienen können ebenfalls besehen werden, vor allem dann, wenn es recht viele sind. Also zunächst:

# Ist der Totenfall (mit etwa zwei Handvoll) hoch?

a) Wenn es nicht gerade ein von Haus aus zahlenmäßig sehr, sehr starkes Volk ist, hat man wohl zu viel Säure bei zu wenig Bienen verwendet. Das darf nicht vorkommen, dafür ist der Imker allein verantwortlich zu machen. Vor einer Behandlung ist immer erst festzustellen, wie viele Wabengassen besetzt sind. Nach dieser Beschau richtet sich die Dosierung. (Bei der Ameisensäure auch nach der Außentemperatur).

b) Möglich wäre auch ein tierischer Besuch, etwa eine Spitzmaus (was bei Verwendung eines guten Mäusegitters praktisch nicht vorkommen sollte). Dieser Eindringling hat vielleicht recht gewütet und die Wintertraube nachhaltig gestört. Dabei können Bienen schon einmal verklammen, wenn sie von ihrem wärmenden Geschwister zu lange getrennt werden. Auch ein Spechtvogel wie die Elster könnte für ein Loch an der Beute und damit verbunden für Aufregung gesorgt haben. Also mal rundherum besehen, ob alles noch so ist, wie es sein soll.

# Sitzt Schimmel dran? Dann ist die Beute definitiv zu feucht und man muss nach Schadstellen, an denen Wasser eindringen kann, suchen.

# Strecken sie ihre Zünglein heraus? Dann wäre eine Vergiftung in Betracht zu ziehen. Doch um diese Jahreszeit ist das eher nicht der Fall.

Fazit

Alles im grünen Bereich. Von unseren 14 Völkern ist nur eines dabei, welchem wir nicht 100%-ig zutrauen, dass es bis zum nächsten Brutgeschäft zahlreich genug ist, um eine stabile Population aufzubauen bzw. sich gegen die Winterkälte zu einer genügend großen Traube zusammenzuziehen. Wir hatten es im Herbst bereits im Verdacht, dass wir ein Päppelvolk besitzen. Ein kluger Imker trennt sich rechtzeitig davon, doch wir haben’s mal drauf ankommen lassen. Und ein Völkerverlust von 10-20% ist immer drin, damit muss man rechnen.

![Kleiner Beutenkäfer. By James D. Ellis [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons](https://bienen-leben-in-bamberg.de/wp-content/uploads/2017/08/Small_hive_beetle-200x150.jpg)