Unser zweiter Berichtsblock zum Veitshöchheimer Imkerforum steht im Zeichen der Bienengesundheit. [1. Beitrag: Versuchsbereiche].

Oxalsäure verdampfen – Anwenderschutz (Dr. Stefan Berg)

Ergebnis: Die Firma Andermatt BioVet bemüht sich um eine Zulassung in Deutschland für ihr Produkt VARROX EDDY, einen mit Akku betriebenen Verdampfer für Oxalsäure. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens untersucht das Institut für Bienenkunde und Imkerei in Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, mögliche Gefährdungen des Anwenders beim Verdampfen der Oxalsäure. Ergebnisse liegen noch keine vor. Dr. Berg stellte jedoch einen Abschluss des Zulassungsverfahrens für das Jahr 2021 oder 2022 in den Raum.

Hintergrund: Das Verdampfen von Oxalsäure, wie das Sublimieren von Oxalsäuredihydrat umgangssprachlich genannt wird, hat in Deutschland keine Zulassung. Anders als in elf weiteren EU-Ländern sind die in Deutschland derzeit erlaubten Anwendungsformen von Oxalsäure zur Varroabehandlung das Träufeln und (seit Anfang 2017) auch das Sprühen. Hierzulande scheiterte eine Zulassung bisher am Anwenderschutz. Eine mögliche Gefährdung der Gesundheit bestehen beim Hantieren mit dem kristallinen Oxalsäuredihydratpulver sowie durch Einatmen und Kontakt mit den Dämpfen und Gasen während der Anwendung. Neue Darreichungsformen wie das Blistern oder Verdampfer mit Akkubetrieben könnten Abhilfe schaffen.

Die Dauer einer Oxalsäureverdampfung wurde auf Nachfrage mit etwa 10 Minuten pro Volk angegeben, inklusive einer zweiminütigen Abkühlphase. Die Sprühbehandlung im Winter mit Milchsäure wird nicht (mehr) empfohlen. Wer dies dennoch vorzieht, behandelt bei Temperaturen unter der Flugfähigkeit der Bienen, also etwa 10-12° C bis zu wenigen Graden über Null.

Wespenfallen in Weinbergen (Dr. Stefan Berg)

Ergebnis: Für die Regierung von Unterfranken wurde eine Datengrundlage zur Effektivität von Wespenfallen erarbeitet. Dazu wurden unterschiedliche Lochgrößen (4,5 mm versus 5 mm) in Kombination mit zwei Lockstoffen („Boller & Bauer“ versus „VespaCatch“) verglichen. Die besten Ergebnisse hinsichtlich Anzahl eingefangener Wespen im Verhältnis zum unerwünschten Beifang anderer Insekten, wurden mit einem Lochdurchmesser von 5 mm und dem Lockstoff VespaCatch erreicht. Der Beifang dieser Kombination lag bei rund 90%.

Hintergrund:

- Zum Lockstoff „Boller & Bauer“ siehe Artikel:

Boller, Ernst & Bauer, Robert (2000): Wespenbekämpfung im deutschschweizerischen Rebbau. In SCHWEIZ. Z. OBST-WEINBAU, Nr. 18/00, S. 437-440. - Der Lockstoff VespaCatch wird für den Fang der asiatischen Hornisse (Vespa velutina) von der Firma Véto-pharma angeboten.

Vespa velutina (Dr. Stefan Berg)

Ergebnis: 65% der räuberischen Vespa velutina konnten mit einem Fangnetz, welches um die Bienenbeuten ausgelegt wurden, eingefangen werden, im Gegensatz zu 35% ohne Netze. Auch selbstgebaute Hornissenfallen mit einem Gebräu aus Fruchtsaft und Dunkles Bier (Aus dem Chat kam die Empfehlung: Bier, Limo und Essig) halfen, jedoch mit Beifang anderer Insekten, leider auch die Königinnen der Vespa crabro.

Hintergrund: Mit einem Besuch in Südfrankreich eruierte das Institut, wie dort die Imker mit der Vespa velutina zurecht kommen: Und zwar recht unspektakulär mit selbstgebauten Hornissenfallen aus PET-Flaschen. Die Forscher aus Deutschland interessierten sich außerdem dafür, inwieweit durch die Fallen eventuell auch die in Europa heimische und geschützte Vespa crabro als Beifang vorkommt. Da dies voraussichtlich der Fall ist, kommt diese Methode für unsere Breiten nicht in Frage. Bienen wurden nicht beigefangen.

Neue Varroa-Flyer (Dr. Stefan Berg)

Ergebnis: Das Institut für Bienenkunde und Imkerei hat den Flyer zum Bayerischen Varroakonzept (in Anlehnung an die Hessischen) überarbeitet und jetzt neu als Serie von drei Flyern bei einer Auflage von 10.000 Stück herausgebracht. Wir haben sie natürlich gleich zur Auslage in der Bienen-InfoWabe und für unsere Imkerkursteilnehmenden bestellt.

- Varroa 1: Schadschwellenorientierte Maßnahmen

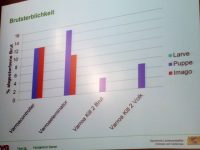

Der erste Flyer enthält Anweisungen zu zwei Verfahren der Befallsermittlung der Bienen mit Varroen: „Gemülldiagnose“ und „Puderzuckemethode“. Auf den Ergebnissen der Diagnoseverfahren aufbauend, werden in einem Ampelsystem Maßnahmen zur Varroabekämpfung empfohlen. Diese richten sich am Bienenjahr aus, nämlich in „Trachtzeit“, „Beginn der Sommerpflege“, „Ende der Sommerpflege“, „Reinvasionsphase“ und „Restentmilbung“. - Varroa 2: Biotechnik

Im zweiten Flyer werden verschiedene biotechnische Maßnahmen zur Varroareduktion vorgestellt: „Drohnenbrutschneiden“, „Komplette Brutentnahme“, „Teilen und Behandeln“, „Künstliche Brutunterbrechung“ und „Bannwabenverfahren“. Das praktische Vorgehen wird erläutert und jeweils eine Bewertung der Maßnahme vorgenommen. - Varroa 3: Medikamentöse Standardverfahren

Der dritte Flyer behandelt den Einsatz von Tierarzneimitteln mit den Wirkstoffen Oxalsäure, Ameisensäure und Thymol.

Ausblick auf unseren dritten Berichtsblock

- Varroa-App (Renate Feuchtmeyer)

- Projekt Bee Warned (Dr. Nicole Höcherl)

- Neue Lehrfilme für Anfänger und Fortgeschrittene (Gerhard Müller-Engler)

- Bericht aus der Fachberatung mit Schwerpunkt CBPV (Johann Fischer)

Alle Beiträge zum Veitshöchheimer Imkertag 2021

- Veitshöchheimer Imkerforum 2021 (1): Versuchsbereiche

- Veitshöchheimer Imkerforum 2021 (2): Bienengesundheit (diese Seite hier)

- Veitshöchheimer Imkerforum 2021 (3): Online-Angebote