[Werbung]  „Die Wildbienen Deutschlands“ in der 2. Auflage des Ulmer Verlags ist fürwahr keine leichte Kost, immerhin wiegt der Band satte drei Kilo. Bei 1700 Bildern auf 821 Seiten kann man getrost von einem Lebenswerk reden. Der Biologe Dr. rer. nat. Paul Westrich ist einer der renommiertesten Wildbienenspezialisten Deutschlands und Verfasser zahlreicher Sachbücher, die zu meinen Top-Empfehlungen zählen.

„Die Wildbienen Deutschlands“ in der 2. Auflage des Ulmer Verlags ist fürwahr keine leichte Kost, immerhin wiegt der Band satte drei Kilo. Bei 1700 Bildern auf 821 Seiten kann man getrost von einem Lebenswerk reden. Der Biologe Dr. rer. nat. Paul Westrich ist einer der renommiertesten Wildbienenspezialisten Deutschlands und Verfasser zahlreicher Sachbücher, die zu meinen Top-Empfehlungen zählen.

Der Preis von 99 Euro ist sehr gut angelegt, falls man einen Faible für Hautflügler wie die Wildbienen hat. Derer gibt es in Deutschland sagenhafte, doch im Rückgang betroffene 566 Arten nebst einigen Arten, deren Status umstritten oder ungeklärt ist und auf deren Auflistung Westrich sodann verzichtet hat. Ich meine, auch der große Rest wird uns vollauf genügen.

Kapiteleinteilung – von hinten aufgezäumt

Man sollte meinen, bei der großen Anzahl porträtierter Wildbienen müssten für die jeweiligen Steckbriefe sämtliche rund 800 Seiten benötigt werden. Doch nein, erst zur Mitte des Prachtbandes hin geht es los mit dem Kapitel „Die Gattungen und Arten“.

Wir erfahren dort zunächst einiges zur Stellung der Bienen unter der großen Ordnung der Hymenoptera, über ihren Körperbau und die für den Laien so verwirrend erscheinende Systematik und Taxonomie, sodann, welche Methoden es für das Sammeln und Präparieren von Bienen gibt, wie wir Wildbienen erkennen und bestimmen können und so einiges mehr. Im Anschluss dürfen wir uns fasziniert den einzelnen Steckbriefen zuwenden, wo keine Biene der anderen zu gleichen scheint in Kennzeichen, Verbreitung, Lebensraum, Nistweise, Blütenbesuch etc. Die Steckbriefe sind in der Reihenfolge der Gattungen bzw. Familien und innerhalb dieser alphabetisch nach Arten gehalten, bestückt mit tollen Fotos von Männchen wie Weibchen, die sich sehr unterscheiden können.

Doch was nun hält Westrich für uns in der ersten Hälfte des „Schinkens“ an weiteren Leckerbissen bereit? Das erste Kapitel bei rund 60 Seiten widmet er den „Lebensräumen der Wildbienen“. Das finde ich persönlich sehr spannend, denn mit einigem Nachdenken könnte ich für Deutschland vielleicht ein Dutzend Landschaftsräume aufzählen, wobei in wenigen Jahren die 13. dann die Steppenlandschaft wäre, wenn das hier – speziell im ohnehin immer etwas zu trockenen Franken – so weiter geht mit den hintereinander gereihten Dürrejahren.

Nun, Westrichs Auflistung der Landschaftsräume beträgt rund 40 Nennungen bei 25 zusammenfassenden Lebensräumen, angefangen in den Mooren und Schilfröhrichten über Weinberge, Felder und Abwitterungshalden bis hinein in die Hohlwege, hinauf auf die Trockenmauern und eingetaucht in die Siedlungsbereiche, also die Dörfer und Städte. Genau dieses Kapitel ist das, was mir immer schon ein wenig für eine praktische Anwendung von lexikalischen Werken gefehlt hat, ohne es wirklich hätte benennen zu können.

Mit den Augen einer Biene

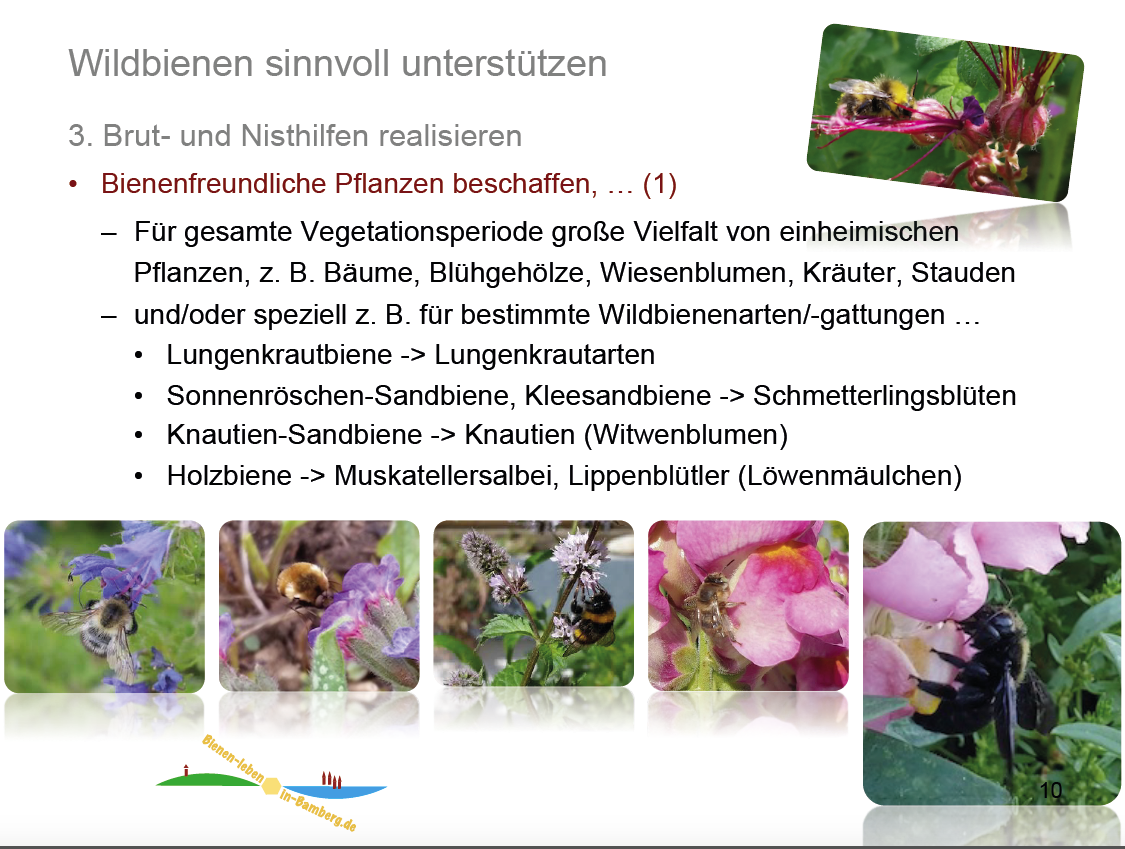

Mit Westrichs „Anleitung“ kann ich die beschriebenen Landschaftsräume gezielt aufsuchen, die sich in meiner Nähe befinden, beispielsweise die Auwälder am Main bei Kemmern oder Oberhaid im Landkreis Bamberg, um auf Spurensuche zugehen. Dass mir dort unsere Honigbienen begegnen werden, ist mir ohnehin klar. Denn Apis mellifera (die letzte übrigens, die in den Steckbriefen beschrieben wurde) findet hier als eine ihrer ersten und wichtigsten Nahrungsquellen des Frühjahres Strauch- und Baumweiden, also Salix-Arten vor.

Dort wird sie auf ihre „Cousine“ treffen, für die die Pflanzen in den Überflutungsbereichen ebenfalls eine wichtige Rolle als „unverzichtbare Pollenquelle“ spielen, neben Stieleichen und Ahornarten. Im vorangegangenen Kapitel zu „Wälder allgemein“ erfahre ich genauer, welche Arten mir dort – und warum – begegnen werden: „Kleine Vernässungen oder vom Wasser überieselte Böschung und Gräben sind die Wuchsorte des Pfennig-Gilbweiderichs […], der in Waldgebieten fast ausschließlich Futterpflanze der Schenkelbienenart Macropis fulvipes.“

Durch Hinweise wie diese kann ich viel gezielter noch wenigstens ein paar Arten stolz auseinanderhalten. So oder so … allein das Lesen dieser Kapitel sensibilisiert für die Welt um uns herum, und noch viel mehr als bisher schon werde ich die Welt mit den Augen einer Biene sehen, die auf hoffentlich erfolgreiche Nistplatz- und Nahrungssuche geht – oder doch eher, fliegt.

Zwischen den beiden Kapiteln „Die Lebensweise der Bienen“ und „Bienen und Blüten“, auf die ich, ohne sie abwerten zu wollen, findet sich das dritte Kapitel, das es mir ebenfalls besonders angetan hat:

„Nutznießer und Gegenspieler“ statt Feindbild

Ich habe ja nun so einige Wildbienenbücher besprochen und durchforstet, um so gut wie möglich für unseren selbstgewählten Informationsauftrag als Bieneninitiative gerüstet zu sein. Denn als Bienenpfleger/innen ist es Reinhold und mir ein Anliegen, die zuweilen doch recht von der Natur entfernte Stadtbevölkerung die unterschiedlichen Wesen näher zu bringen. Doch in keinem Buch fand ich eine tiefergehende bzw. in einem Kapitel zusammenfassende und dabei höchst differenzierte Auflistung wie im vorliegenden.

Von den 12 genannten Nutznießenden und … nein, Feinden, das Wort hat Westrich löblicherweise vermieden! – Gegenspielern wie Mikroorganismen, Milben, Käfern, Wirbeltieren etc. wird als letztes, und das auch nur sehr kurz, der Homo sapiens genannt. Hinter den fast schon dürren Worten vermutet man niemals, dass hier ein Mann schrieb, der fast sein ganzes Leben lang diesen Winzlingen gewidmet hat und sie alle beim Namen nennt. Was für eine unglaubliche Selbstbeherrschung – doch lesen Sie selbst:

„Der bedeutenste Gegenspieler der Wildbienen ist heutzutage der Mensch. Während er über Jahrhunderte hinweg durch seine extensive und vielfältige Landnutzung Wildbienen unbeabsichtigt mehr oder weniger gefördert hat, ist er inzwischen durch die industrialisierte Landwirtschaft sowie groß- und kleinräumige Veränderungen der Landschaft der Hauptverursacher des Artenschwundes geworden.“

Punkt. Keine Zeile mehr. Wo Westrich berede wird, um die Abwehr eines Buntspechtes mit Hilfe eines Maschendrahtzaunes um Totholz zu bewerkstelligen, um die Wohnstätte einer Schwarzen Holzbiene (Xylocopa) – die im Übrigen auch in Bamberg permanent anzutreffen ist– zu schützen wird er beim Gegenspieler Mensch wortkarg.

Es gibt keinen „Hummelhonig“

Aufgeräumt hat Westrich in diesem Kapitel übrigens mit der Mär vom Hummelhonig. Tatsächlich sind es nur kleine, mit Nektar gefüllte Wachstöpfchen. Was Nektar zu echten Honig werden lässt, der diesen Namen verdient, wird vorab ausführlich geschildert. Warum dieses Thema in jenem Kapitel behandelt wird? Weil es hier überleitet in die Futtersuche und damit für die wichtige Unterscheidung nach „belohnenden und nicht belohnenden Blüten.“ Saß vorher bereits eine (bestimmte) Bienenart auf der Blüte, wird sie unter Umständen nicht mehr angeflogen … oder aber gerade deshalb! Sehr spannend!

Kaufempfehlung: Buch trotz Wikipedia & Co.

Was kann ich noch hinzufügen, um sowohl die Bienensachkundigen, die die 1. Auflage ohnehin bereits gekauft haben, auch für die 2. Auflage erneut zu begeistern, aber auch den interessierten Laien zur Geldausgabe zu bewegen? Im ersten Falle dieses, dass es keine Neuauflage, sondern eine gründlich aktualisierte und korrigierte Auflage ist. Denn wie wir ja wissen – hier auch unser Bericht – erschien 2017 das Taschenlexikon der Wildbienen und weitere „bemerkenswerte Veröffentlichungen“ (Westrich im Vorwort), die zu einer zeitnahen Überarbeitung animierten.

Im zweiten Falle, also die Motivation an „Hinz und Kunz“, ist die, dass kein Wikipedia und auch keine Datenbank ein solch in sich abgerundetes Werk wie dieses zu ersetzen vermag. Denn erst mit der Zeit und durch mehrmaliges haptisches Hin- und Herblättern vernetzt sich so langsam eine innere Landkarte, die es schafft, sich der unglaublichen Vielfalt von nur einer einzigen Spezies, nämlich der Wildbiene, samt der ihnen eigenen, spezifischen Lebensräume anzunähern, ohne in ein Gefühl der absoluten Überforderung zu verfallen.

Selbst das Lesebändchen will da eine kleine Hilfe sein, ganz abgesehen vom erkennbaren roten Faden, der alle Artikel prägt und alle Teile verbindet, nämlich einer gut herauslesbaren, authentisch geschilderten persönlichen Forschungarbeit, beschrieben in klarem Sprachduktus trotz notwendiger Fachlichkeit. Während man ziemlich hilflos und rasch übersättigt im Internet hin und herspringt, gar bald die Lust verliert in augenüberlaufender Verwirrung, empfängt uns im aufgeschlagenen Band ein lesefreundlicher Dreispaltentext mit Einzügen, aufgelockert von wunderbaren Fotos mit intimen Einblicken ins Reich der „wilden“ und doch so freundlichen Bienen, … und ja, wer noch nicht genug bekommt, den erwartet eine 67 (!) Seiten lange Literaturliste mit sage und schreibe rund 2.800 Referenzen.

Fazit

„Die Wildbienen Deutschlands“ – ein phänomenaler, textlich wie fotografisch schön gelayouteter Prachtband aus dem Hause „Westrich“, der sicher nicht im Vorzeigebuchregal verstauben wird und sein Geld ohne Abstriche wert ist! Und wer sich’s nicht leisten kann oder mag – Büchereien werden bzw. sollten dieses Standardwerk sicherlich anschaffen. In unserer Imker-Bibliothek ist es Dank des Rezensionsexemplar aus dem Ulmer-Verlag auf alle Fälle vorzufinden!

*Nichts ist doch so lebendig wie Holz in seiner letzten Lebensphase, von mir aus nennt es Altholz oder Schrumpelholz oder Schwundbiotopholz oder … aber doch bitte nicht TOTHolz!

Westrich, Paul: Die Wildbienen Deutschlands. Stuttgart : Ulmer. 2019. 824 S. : Ill.

ISBN 978-3-8186-0880-4

Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek