Übersicht

Phänologie und Bienen

Anfang Juli, dem phänologischen Spätsommer, blühen bei manchen noch Rittersporn, Storchschnabel, Lobelien und Lavendel. In den Startlöchern stehen Astern, Bartblume, Efeu, Herbstanemone, Minze, Rainfarn, Ringelblume, Silberstrauch, Sonnenblume, Sonnenhut und Ysop, mit verdientem Trivialnamen „Bienenfreund“. Bei uns im Bienengarten hat die Wegwarte bereits ihre hübschen blauen Kelche für die Wildbienen geöffnet.

Anfang Juli, dem phänologischen Spätsommer, blühen bei manchen noch Rittersporn, Storchschnabel, Lobelien und Lavendel. In den Startlöchern stehen Astern, Bartblume, Efeu, Herbstanemone, Minze, Rainfarn, Ringelblume, Silberstrauch, Sonnenblume, Sonnenhut und Ysop, mit verdientem Trivialnamen „Bienenfreund“. Bei uns im Bienengarten hat die Wegwarte bereits ihre hübschen blauen Kelche für die Wildbienen geöffnet.

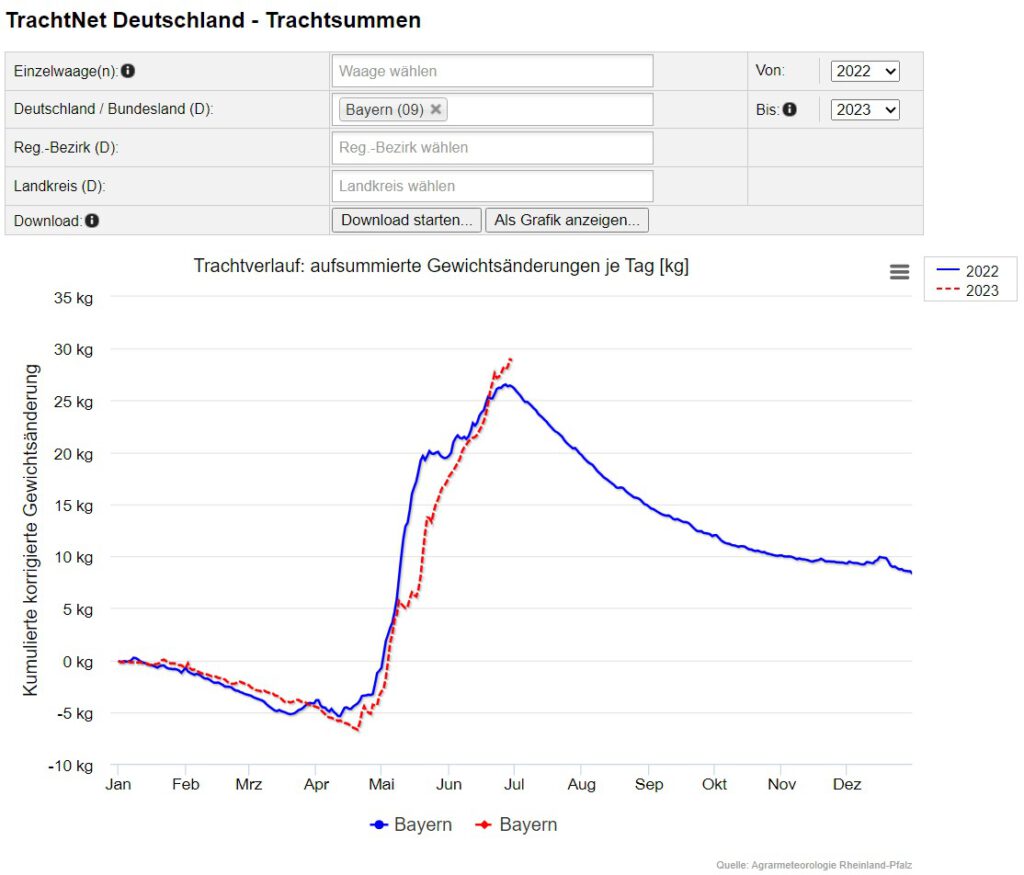

Spätestens in der ersten Juli-Woche versiegt in der Region Bamberg die Lindentracht als so ziemlich die letzte aller Massentrachten. Gut verfolgen lässt sich das Ende der blühreichen Zeit mittels der Bienenstock-Waagen des Projekts TrachtNet. Dort können die Gewichtswerte von Bienenvölkern für einzelne Standorte und kumuliert für Regionen eingesehen werden: https://dlr-web-daten1.aspdienste.de/cgi-bin/tdsa/tdsa_client.pl

Honigernte

Zeitpunkt

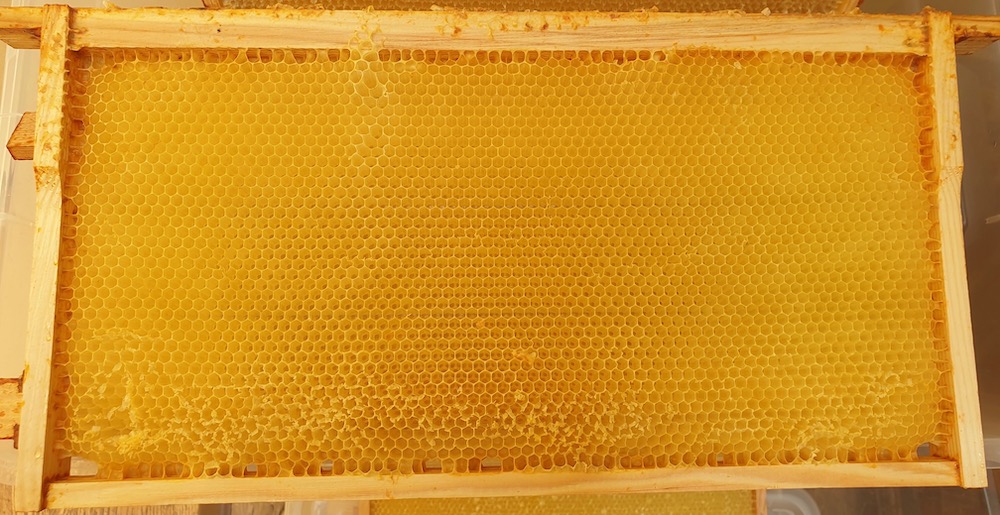

Mit den kürzer werdenden Tagen ab der Sommersonnwende wird von den Bienen das Brutgeschäft langsam zurückgefahren. Die Neigung zu Schwärmen geht zurück und erlischt. Der richtige Zeitpunkt zur Honigernte ist (bei uns) zwei Wochen nach dem Trachtende, da dann der Feuchtigkeitsgehalt in den Honigwaben passt. Die Bienen hatten also Zeit, sie „trocken zu pflegen“.

Bienenflucht

Für eine entspannte Ernte verwenden wir eine Bienenflucht. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Königin nicht im Honigraum aufhält. Mit ein Grund, warum wir Bruträume und Honigräume mittels Absperrgittern trennen.

Für eine entspannte Ernte verwenden wir eine Bienenflucht. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Königin nicht im Honigraum aufhält. Mit ein Grund, warum wir Bruträume und Honigräume mittels Absperrgittern trennen.

Die Bienenflucht wird am Vortag der Ernte morgens unter die Honigräume, also über das Absperrgitter eingelegt. Am nächsten Tag sind dann die Honigräume weitgehend frei von Bienen. Das ist schonender, als mit Abkehrbesen zu arbeiten.

Ausgeschleuderte Honigwaben

Jedes Volk bekommt nach dem Schleudern eine Zarge aufgesetzt, gefüllt mit zehn ausgeschleuderten Waben. Vorher wird das Absperrgitter entnommen. Die Zarge bildet sozusagen die dritte Brutraumzarge. Damit beginnen wir mit dem ersten Schritt zur Wabenhygiene. Mehr dazu in den Monatsbetrachtungen im August.

Die restlichen leeren Honigwaben werden einigen unserer anderen Völkern zum reinigenden Ausschlecken gegeben. Dazu wird eine Folie auf die oberste Zarge so aufgelegt, dass ein schmaler, wenige Zentimeter breiter Spalt frei bleibt. Darauf kommt eine Leerzarge. Hierauf werden dann die Zargen mit den ausgeschleuderten Honigwaben aufgestapelt. Diese Zargen werden nur mit 8 Waben bestückt.

Die restlichen leeren Honigwaben werden einigen unserer anderen Völkern zum reinigenden Ausschlecken gegeben. Dazu wird eine Folie auf die oberste Zarge so aufgelegt, dass ein schmaler, wenige Zentimeter breiter Spalt frei bleibt. Darauf kommt eine Leerzarge. Hierauf werden dann die Zargen mit den ausgeschleuderten Honigwaben aufgestapelt. Diese Zargen werden nur mit 8 Waben bestückt.

Nach ein paar Tagen bis spätestens einer Woche sind die Waben trocken geputzt und fertig für die Aufbewahrung über den Winter. So behandelt können die Waben nicht gärig werden und bei der Wiederverwendung im nächsten Jahr den frisch eingetragenen Nektar mit unerwünschten Hefen impfen.

Um Räuberei zu vermeiden geschieht das Aufsetzen der ausgeschleuderten Waben grundsätzlich in den Abendstunden.

Futterversorgung sicherstellen

Bei der Honigernte muss darauf geachtet werden, dass den Völker noch mindestens fünf Kilogramm Futter als Vorrat bleibt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Bienen hungern. Sie stellen dann das Brutgeschäft ein und räumen bereits angelegte Brut wieder aus. Gegebenenfalls belässt man noch nicht gänzlich gefüllte Honigwaben im Honigraum oder es muss gefüttert werden.

Bei der Honigernte muss darauf geachtet werden, dass den Völker noch mindestens fünf Kilogramm Futter als Vorrat bleibt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Bienen hungern. Sie stellen dann das Brutgeschäft ein und räumen bereits angelegte Brut wieder aus. Gegebenenfalls belässt man noch nicht gänzlich gefüllte Honigwaben im Honigraum oder es muss gefüttert werden.

Varroabehandlung – jetzt oder später?

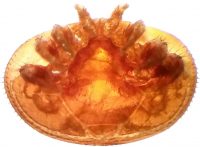

Gemülldiagnose

Grundlage für jede Varroabehandlung bildet immer die Feststellung des aktuellen Varroabefalls. In der Praxis hat sich dazu die Gemülldiagnose mittels Einlegen einer Windel gut bewährt. Die Windel wird nur zur Diagnose eingeschoben und danach wieder entfernt. Die Erfassung des Milbenabfalls über drei Tage liefert zuverlässige Werte. Bleibt die Windel länger eingeschoben, erschweren Wachskrümel das Auszählen der Milben. Zudem werden Ameisen angelockt. Wegen der Wachskrümel empfiehlt es sich, während der Gemülldiagnose auch keine frisch ausgeschleuderten Honigwaben von den Bienen reinigen lassen.

Ausgewertet werden die Windeln am besten vor Ort. Gezählt werden sowohl die dunkelbraunen Muttermilben, als auch die helleren Tochtermilben. Um keine Milben zu übersehen, kann eine Lupe oder Lupenbrille sehr hilfreich sein. Aus Umweltschutzgründen verzichten wir auf ölgetränkte Papierauflagen auf den Windeln. Die Gemülldiagnose führen wir kurz vor oder spätestens zur Honigernte durch.

Ausgewertet werden die Windeln am besten vor Ort. Gezählt werden sowohl die dunkelbraunen Muttermilben, als auch die helleren Tochtermilben. Um keine Milben zu übersehen, kann eine Lupe oder Lupenbrille sehr hilfreich sein. Aus Umweltschutzgründen verzichten wir auf ölgetränkte Papierauflagen auf den Windeln. Die Gemülldiagnose führen wir kurz vor oder spätestens zur Honigernte durch.

Jetzt oder später?

Basierend auf den Ergebnissen der Gemülldiagnose entscheiden wir, ob umgehend eine Varroabehandlung durchgeführt werden muss. Dabei orientieren wir uns an den für Juli geltenden Grenzwerten des Milbenfalls von fünf Milben pro Tag für heuer gebildete Ableger und von zehn Milben pro Tag für die bereits über ein Jahr alten Wirtschaftsvölker. Liegen die Werte unterhalb dieser Grenzen, können wir mit der standardmäßigen Sommerbehandlung mittels Ameisensäure noch bis August bei den Wirtschaftsvölkern und bis September bei den Ablegern zuwarten.

Bei der Behandlung mit Ameisensäure gilt: je mehr Bienen und Brut in den Völkern (noch) sind, desto schwieriger lässt sich ein ausreichender Behandlungserfolg erzielen und desto höher fallen die Brutschäden aus. Die Ableger befinden sich nämlich noch im Aufbau und eine (zu) frühe Behandlung hemmt deren Entwicklung. Die Wirtschaftsvölker werden natürlich immer erst nach dem Abräumen des Honigs behandelt!

Fazit

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Varroabehandlung am individuellen Befall eines Volkes mit Milben ausgerichtet sein soll. Dazu ist eine Diagnose unerlässlich. Eine vorbeugende Behandlung zu einem festgesetzten Termin, wie immer wieder mal gefordert wird, halten wir eher nicht für zielführendend.

Weitere Informationen

Zu Varroabehandlung siehe auch die Flyerserie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Institut für Bienenkunde:

Zu Varroabehandlung siehe auch die Flyerserie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Institut für Bienenkunde:

- Flyer 1: Schadschwellen-orientierte Maßnahmen

- Flyer 2: Biotechnik

- Flyer 3: Medikamentöse Standardverfahren

Fortbildungen und Termine

STADTRADELN 2023 – Team Bienen-leben-in-Bamberg.de

Wann? Mo., 12.06. – So., 02.07.23 – Eintragungsende der Kilometer ist 09.07.

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.

“Wie kommt der Honig ins Glas?” – Honigschleudertage 2023

Termin 1: So., 09.07.2023 | 10.00 – 16.00 Uhr

Standort Buger Wiese (Ernte). Treffpunkt Parkplatz gegenüber Buger Hof, Am Regnitzufer 1. Im Anschluss fahren wir zum Obstmarkt 10 (Entdeckeln, Schleudern, Abfüllen). Mit Mittagsimbiss. Anmeldung erforderlich.

Termin 2: Fr., 21.07.2023 | 16.00 – 20.00 Uhr

Standort Weide (Ernte). Treffpunkt Weide 15a im Garten. Im Anschluss Obstmarkt 10 (Entdeckeln, Schleudern, Abfüllen). Anmeldung erforderlich.

Termin 3: Sa., 22.07.2023 | 10.00 – 16.00 Uhr

Standort Bienenweg (Ernte). Im Anschluss Obstmarkt 10 (Entdeckeln, Schleudern, Abfüllen). Anmeldung erforderlich.

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.

Mi., 12.07.23 – MonatsBeeTrachtungen Juli / August (Stammtisch)

Wann? Mi., 12.07.23 | ab 19 Uhr – jeden 2. Mittwoch im Monat

Wo? Vereinshain, Galgenfuhr 30, in Bamberg (Vereinssportgasttätte TSG 05 gegenüber Jahnwehr. Reichlich Parkmöglichkeiten, behindertengerecht.)

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.

Fr., 14.07. und Sa., 15.07. und 29.07.23 – 7. + 8. Modul: Honigernte und -verarbeitung (Imkerkurs für Anfänger)

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.

So., 16.07.23 – BIWa-Sonntagsöffnung mit öffentlicher Honigernte

14.00 – 17.00 Uhr |

14.00 – 17.00 Uhr |

Offenes Haus für alle … rund um Bienen, Honig, Imkerei und Natur.

Um 15.00 Uhr | Öffentliche Honigernte.

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.