[Werbung] Wer denkt, mit nur 10 Bienenvölkern kann kein Eigenwachs aufgebaut werden, sollte sich das Werk Bienenwachs und Wachskreislauf von Matthias Schlörholz zu Gemüte führen. Als Imker und Chemiker stellt er sein „Umfassendes Wissen“ zur Verfügung und gibt „praktische Anleitung zur wachsautarken Imkerei“. Der Hauptteil des Buches erläutert, wie man praktisch „In vier Schritten zum eigenen Wachs“ gelangen kann.

[Werbung] Wer denkt, mit nur 10 Bienenvölkern kann kein Eigenwachs aufgebaut werden, sollte sich das Werk Bienenwachs und Wachskreislauf von Matthias Schlörholz zu Gemüte führen. Als Imker und Chemiker stellt er sein „Umfassendes Wissen“ zur Verfügung und gibt „praktische Anleitung zur wachsautarken Imkerei“. Der Hauptteil des Buches erläutert, wie man praktisch „In vier Schritten zum eigenen Wachs“ gelangen kann.

Er wäre jedoch kein Wissenschaftler, würde er nicht auch der Theorie Raum geben und damit für ein tiefergehendes Verständnis vom „Wunder“-Rohstoff Wachs sorgen. Beginnen wir doch gleich damit.

Theorieteil

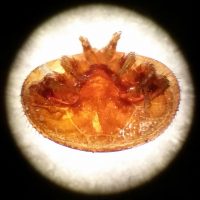

Vorneweg: Nein, ich würde das Kapitel „Bienenwachs“ nicht auslassen, auch, wenn sich manche beim Wort „Theorie“ schütteln mögen. Auch in unserem eigenen Imkeranfängerkurs beginnen wir das Modul 10 zum Wachsmanagement mit einer Einführung in dieses für Bienen wie Honig so essenzielle „Betriebsmittel“, quasi mit den Decken und Wänden ihrer Wohnung, Brutstätte und Vorratskammer. Soviel Zeit muss sein, um in fünf Unterkapiteln mehr über „Inhaltsstoffe, Eigenschaften des Bienenwachses, Wachsproduktion, -bau und -struktur“ zu erfahren.

Okay, unter uns … die eine oder andere typische Chemiker-Grafik zu Struktur-Formeln oder Wasserlöslichkeit von Wachs im Hinblick auf die Verwendung von Säuren, wie wir sie für die Varroabehandlung benötigen, betrachte ich eher höflich-flüchtig als genau (nun, ich hatte in Chemie nicht ohne Grund eine Fünf). Doch die Ableitung daraus, dass Wachs in kaputten Emailtöpfen oxidiert, also unansehnlich braunschwarz wird, und dass das Verseifen beim Wachswaschen mittels Zugabe einer ausreichend hohen Säurestärke, z. B. durch geringe Mengen von Salzsäure, vermieden werden kann, die im Texteil zu überlesen wäre unklug. Von Zank- bzw. Streitschicht ist hier die Rede, und die haben wir doch schon alle mal am Boden eines Wachsblockes entdeckt, zwischen Wachs und Wachswasser. Also eine durchaus praktisch nutzbare Erkenntnis aus der Theorie zur Länge der Kohlenwasserstoff-Kette einer Carbonsäure. Oder so.

Mit Spürgin (s. a. Rezension vom 03.12.23) und vielen, vielen anderen Imker*innen, Schüler*innen und, ach, eigentlich allen Menschen, teilt der Hobbyimker aus dem niedersächsischen Rethmar sein Staunen über den präzisen, synchronisierten, immergleichen Wabenbau, der den fleißigen Bienen zu eigen ist. Auch er kann nur mutmaßen, wie das ohne Bauplan, Zirkel und Taschenrechner vonstatten geht. Schlörholz nimmt an, dass die einzelne Biene zwar „keinen Masterplan über das große Ganze“ im Kopf hat, sondern lediglich den kleinen Teil, der vor ihr liegt nach einem „universellen Mechanismus“ bearbeitet, „den die Biene an jeder beliebigen Stelle einer Wabe umsetzen kann“. Wirklich wissen tun wir’s alle nicht, wie die das schaffen.

Hauptteil: Wachskreislauf

Die Gründe für einen [eigenen, geschlossenen wie offenen] Wachskreislauf, um mit dem ersten Unterkapitel zu beginnen, liegen auf der Hand. Im besten Falle bieten wir unseren Bienen von Schadstoffen unbelastete, selbst gefertigte Mittelwandwaben an, so dass sie vor allem in kälteren Lagen oder bei kürzeren Wärmeperioden durch diese Unterstützung einen guten, schnellen Start gewinnen und vor allem die Brut bei guter Gesundheit bleibt.

Kostenersparnis … nun ja, kommt auf den Fuhrpark an, den man sich gönnen mag. Wir selbst müssten beispielsweise noch den Wachsklärtopf mit 800 Euro einbeziehen, von dem bei Schlörholz nicht die Rede ist – was zu erwähnen sich jedoch auf S. 87 im Kasten zu „Entseuchen von Bienenwachs“ durchaus angeboten hätte. Ebenso kein Wort von der genialen Wachsschleuder, die zugegebenermaßen bei über 5.500 Euro Kosten allerdings nur durch Fördermittel finanzierbar war. Klar, muss nicht, aber kann, etwas Fundraising-Geschick vorausgesetzt. Immerhin erspart sie das 8-fache der Zeit und die Ressourcenausbeute liegt bei 99%, sprich: krümelig-trockener Restwachsanteil, der kaum der Rede wert ist. Da darf man den Vereinen ruhig den Mund wässrig machen, finde ich.

In einem grauen Kasten nennt Schlörholz weitere, für mich sehr nachvollziehbare, da geteilte Gründe für einen eigenen Wachskreislauf: Freude an der handwerklichen Verwandlung von unansehnlich gewordenem Wabenwerk in einen hell leuchtenden Rohstoff und ein gewisses Erfolgserlebnis, aber auch Respekt vor der Arbeit der Bienen. Ich füge hier noch den sattsam bekannten, doch absolut berechtigt ausgesprochenen Nachhaltigkeitsgedanken hinzu.

Geschickt in der aufklappbaren vorderen Umschlagseite aufgemacht, sind die Entwicklungsschritte der verschiedenen Wachskreisläufe – vom einfachen Wachskreislauf (unter Zukauf von Fremdwachs, aber mit Vorbereitung zum Eigenwachs-Kreislauf durch getrenntes Sammeln von Jungwachs), offenen Eigenwachs-Kreislauf (Fremdwachs wird ausgeschleust) und dem geschlossenen Eigenwachs-Kreislauf (nur noch Eigenwachs) ist die Rede.

Zu kompliziert? Nun, generell werden komplexe Sachverhalte von übersichtlichen Tabellen und Grafiken begleitet und sind damit besser nachvollziehbar.

Tipp: Während Schlörholz für Mittelwände das gesamte Jungwachs verarbeitet, geben wir immer auch einen Anteil Altwachs (aus Eigenbestand) bei, um so mehr Wabenstabilität zu erreichen. Die Bruchrate wird dadurch deutlich reduziert.

Die nun folgenden Kapitel in vier Schritten, also Sammeln, Rohwachsgewinnung, Feinreinigung und Wachs verarbeiten bzw. auch ausschleusen, gehen konform mit unserem eigenen Unterrichtsmodell, wobei wir als erste Lerneinheit in unserer „Wachsverarbeitung an fünf Stationen“ die Wachskunde mit einbeziehen, also das, was hier den Theorieteil ausmacht. Bedeutet für uns erfreulicherweise, dass wir nun den Kursteilnehmenden ein (Lehr)Buch empfehlen können, welches in keinem Widerspruch zu unserem eigenen Vorgehen steht.

Schlussteil

Mit den Kapitel „Praktische Hilfestellungen“, mit dem der Zwei-Phasen-Dampfreiniger und das Sichere Arbeiten gemeint ist (sehr löblich und unabdingbar!), sowie dem Serviceteil, bestehend aus einer Seite Glossar und einem ebenso kurzen Register, dafür jedoch einem umfangreichen Literaturverzeichnis als Quellennachweis mit etlichen nichtdeutschen Publikationen im Innenteil des ausklappbaren Rückumschlags, endet das bilderstarke Werk.

Fazit

Einziger Kritikpunkt ist die schwer lesbare ausgegraute Schrift in den ebenfalls grau hinterlegten Kästen. Wirklich jetzt?! So wenig Farbe zur Nicht-Wahl im Tank? Bedenken wir, dass das Durchschnittsalter der Imker*innen in die Zeit der beginnenden Kurzsichtigkeit fällt, so ist das durchaus ein Manko.

Dessen ungeachtet überzeugt Bienenwachs & Wachskreislauf sowohl Imkeranfänger*innen wie auch alte Hasen, die endlich ihren eigenen, geschlossenen Wachskreislauf realisieren wollen, vor allem mit dem Hauptteil. Das Vorgehen ist ausreichend genau und flüssig beschrieben und wirkt weder selbstgefällig und geschwätzig, noch zu sachlich-trocken. Ich sehe immer sofort nach dem Wort „muss“, das Schlörholz wohltuend vermeidet. Bei ihm „soll“ man nur, also keine Spur von Dogmatik und nur selten ein erhobener Zeigefinger.

Immer wieder wird zwar der Erklärfluss durch Rück- oder Vorverweise auf andere Seiten unterbrochen, doch liegt es am Verständnis der Leserin bzw. des Lesers, ob dem auch gefolgt werden muss. Die Querverweise sind durchaus nütztlich. Schlörholz‘ zwar im ersten Teil wissenschaftlich geprägter, doch im Hauptteil angenehm pragmatischer Ansatz lässt niemanden am Wachsmanagement verzweifeln, sondern mutig ausschreiten in Richtung Eigenwachsumstellung – und damit zu mehr Qualität in der Hobbyimkerei. Empfehlenswert!

Schlörholz, Matthias: Bienenwachs und Wachskreislauf : Umfassendes Wissen und praktische Anleitung zur wachsautarken Imkerei. In vier Schritten zum eigenen Wachs. 1. Aufl. Stuttgart : Kosmos. 2023. EAN 9783440174005.

Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek.

10.11.2023 bis 12.11.2023

10.11.2023 bis 12.11.2023