Im Modul 9 des Imkerkurses für Anfänger (AK21) standen zwei Arbeitsschritte an: Varroabehandlung und Wabenhygiene. Sie lassen sich ohne Weiteres in einem Arbeitsgang bewerkstelligen. Wir stellen hier zunächst die Theorie der Behandlung vor und im Anschluss die Wabenhygiene. In der Praxis erfolgt natürlich erst die Wabenhygiene, um eine leere Zarge für die Behandlung freizubekommen.

Im Modul 9 des Imkerkurses für Anfänger (AK21) standen zwei Arbeitsschritte an: Varroabehandlung und Wabenhygiene. Sie lassen sich ohne Weiteres in einem Arbeitsgang bewerkstelligen. Wir stellen hier zunächst die Theorie der Behandlung vor und im Anschluss die Wabenhygiene. In der Praxis erfolgt natürlich erst die Wabenhygiene, um eine leere Zarge für die Behandlung freizubekommen.

Oxalsäurebehandlung

Zunächst erläuterte Reinhold Burger die Oxalsäurebehandlung, die allerdings erst im Winter stattfinden wird. Die Theorie dazu lässt sich doch etwas netter im Warmen erklären als frierend vor den Beuten. Entscheidend für eine optimale Wirkung der Behandlung ist der richtige Zeitpunkt. Die Bienen sollen aus der Brut gegangen sein, was immer dann geschieht, wenn es ein paar Tage hintereinander gefroren hat. Außerdem sollte es auch am Behandlungstag selbst richtig kalt sein, möglichst 0 °C und kälter, damit die Bienen in einer kompakten Wintertraube sitzen. So verteilt sich die Säure durch den engen Kontakt der Bienen untereinander besser.

Ferner müssen die Gerätschaften (siehe Checkliste in der Kursorganisation) parat stehen, denn vor Ort sollte angesichts des dann engen Zeitfensters – meist steigen die Temperaturen gegen Mittag – alles reibungslos verlaufen.

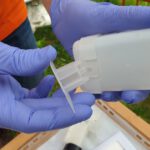

Übrigens: An den Arbeitsschutz in Form von säurefesten Einmal-Handschuhen ist auch zu denken, wenn die Windel kontrolliert wird. Denn die verabreichte Oxalsäure tropft natürlich auch nach unten durch die Wabengassen hindurch und landet auf dem Schieber. Beim Abputzen gerät man dann unweigerlich in Kontakt mit der Säure.

Ameisensäurebehandlung

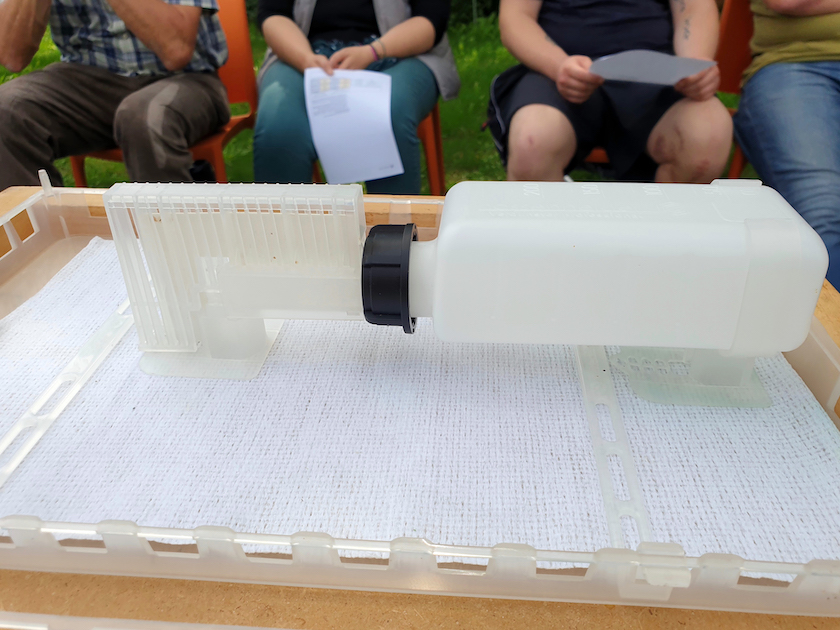

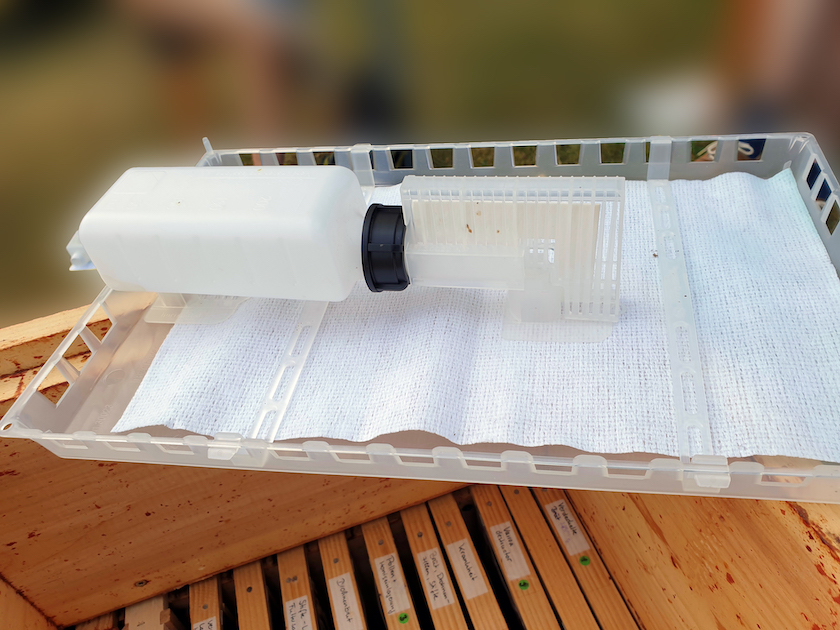

Im gesamten 12-moduligen Kursverlauf gehen wir immer wieder auf den gefürchteten Bienenschädling ein, die Varroa destructor. So im Modul 2 zur Bienenkrankheiten und Modul 5 zur Varroakunde und -kontrolle. Im Modul 9 wird die Theorie durch die praktische Anwendung abgerundet. Vorgestellt werden die beiden gebräuchlichsten Säurespender, nämlich der Liebig-Dispenser und der Nassenheider Verdunster professional.

Der Liebig-Dispenser besticht durch seine einfache Handhabung, wobei die zu ermittelnde wetter- und volksstärkenabängige Dosierung Voraussetzung für das Gelingen der Behandlung ist.

Der Dispenser besteht aus drei Teilen: Einer Plastikflasche mit zwei Skalen, die es ermöglichen, die Mengenangabe auch dann abzulesen, wenn das Fläschchen bei seinem Einsatz auf den Kopf zu stehen kommt. So hat man die angepeilte Verdunstungsmenge gut im Blick und kann ggf. nachsteuern. Der zweite Teil besteht aus einer viereckigen, gelben Grundplatte aus Plastik. Nummer 3 ist ein sogenannter Docht, der in die Grundplatte gemäß Größenempfehlung eingelegt wird. Darauf wird später der Dispenser mittels der Grundplattenstifte aufgedrückt.

Auf diesen viereckigen Papierdochten ist – mit ein bisschen Nachdenken – herauszulesen, wie groß der Docht bleiben kann und wieviel Ameisensäure (AS) verwendet werden soll, und zwar in Abhängigkeit vom 1. jeweiligen Beutensystem, 2. der im Varroa-Wetter prognostizierten Wetterlage bzw. Verabreichungsempfehlung und 3. dem beabsichtigten Säurewert, also 60% bzw. 85% ad us. vet. Wobei letzterer in Deutschland nur als „Behandlungsnotstand“ via Verschreibung durch einen Tierarzt verabreicht werden darf.

Wir verwenden in der Regel 150 ml, wobei auch 200 ml möglich wären. Die Verdunstungsrate pro Tag sollte bei etwa 30 – 49 ml liegen. Zu wenig Verdunstung wirkt nicht, dann muss wiederholt werden. Bei zu schneller Verdunstung kann mit einer Verkleinerung des Dochtes gegengesteuert werden.

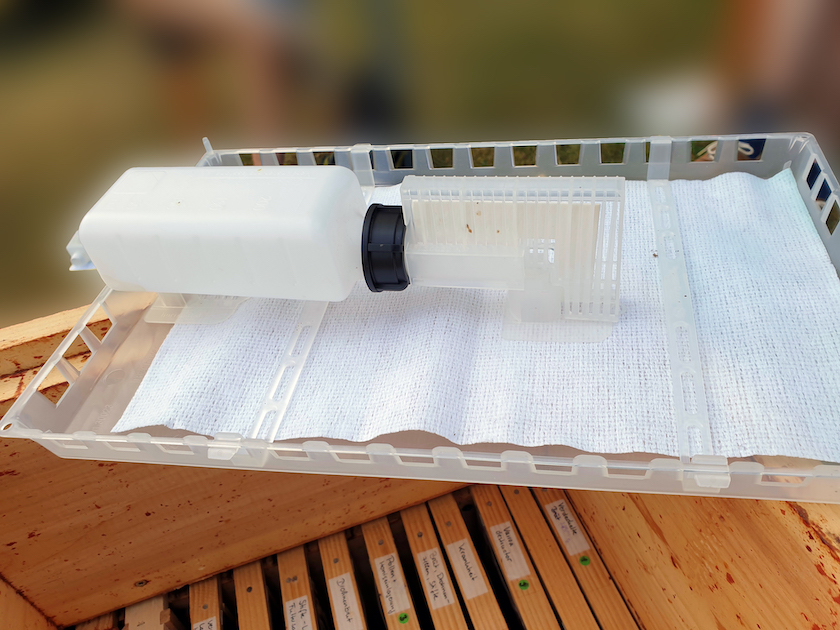

Bei dem alternativ möglichen Dispenser, dem Nassenheider Professional, muss man beim Aufbau geduldig sein. Seine vielen Einzelteile sind in der Handhabung aufwändiger. Sein Vorteil gegenüber dem Liebig-Dispenser liegt im doppelten – vertikal wie horizontal angebrachten – Dochtsystem, der für einen konstanten Flüssigkeitsstrom sorgt. Er ist daher für eine Langzeitbehandlung (bspw. bei Urlaubsplänen denkbar), doch insbesondere bei kühleren Temperaturen durchaus eine gute Wahl.

Funktionsprinzip

Der vertikale Docht saugt die Ameisensäure an und transportiert sie über den U-förmigen Schenkel nach unten auf den horizontalen Docht, wo sie abtropft und verdunstet. Der gelochte Fuß stellt dabei sicher, dass sich die beiden Dochte nicht berühren (Verhinderung von Kapillaritätseffekten). So wird immer ein nahezu konstanter Volumenstrom an Ameisensäure transportiert und verdunstet. [via Bienen-Weber.de]

Die Menge der AS ist höher als beim Liebig-Dispenser (siehe hierzu die Anwenderempfehlungen!). Achtgeben muss man, wenn auf einer kühlen Witterung noch einmal heiße Tage folgen. Eventuell „badet“ der horizontale Docht in der Schale in zu viel Säure, die schlagartig verdunstet und dann auf die Bienen zu heftig einwirkt. Dann gegebenenfalls die Schale (mit Schutzhandschuhen!) tagsüber entnehmen und in den kühlen Stunden wieder einsetzen.

Sicherheit und Kontrolle

Nach der Theorie ging es direkt an unseren Lehrbienenstand Bienenweg. Unser Kursneuzugang durfte sich am Smokerentfachen erproben und hat dies gleich auch gut hinbekommen.

Nach der Theorie ging es direkt an unseren Lehrbienenstand Bienenweg. Unser Kursneuzugang durfte sich am Smokerentfachen erproben und hat dies gleich auch gut hinbekommen.

Nach der Wabenhygiene (siehe Kapitel weiter unten) wird unser verwendeter Liebig-Dispenser an der mit der Dochtauflage ausgestatteten Grundplatte angebracht und waagrecht in eine leere, obenaufgesetzte Zarge platziert werden. Vom Handling her ist es sicherer, wenn die gelbe Grundplatte auf das aufrechte Fläschchen gesetzt wird.

Geht man umgekehrt vor, also setzt man stattdessen den Dispenser auf die Platte, müsste man ihn kippen. Doch dabei kann vorzeitig Säure ausfließen. Ganz übel, falls man beim Befüllen des Fläschchens vergessen hatte, den Tropfaufsatz wieder anzubringen und dabei im Worstcase ohne Handschuhe und über der Beute vorging – alles denkbar!

Schutzhandschuhe verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein. Vor Gebrauch Dichtheit prüfen. Handschuhe vor dem Ausziehen vorreinigen, danach gut belüftet aufbewahren. Hautpflege beachten.

Hautschutzsalben bieten keinen ausreichenden Schutz gegen diesen Stoff. Völlig ungeeignet sind Stoff- oder Lederhandschuhe. [Auszug aus GESTIS Stoffdatenbank]

Die Platte des Liebig-Dispensers besitzt eine leichte Vertiefung in der Mitte. Dort wird eventuell zu viel ausgetretene Säure aufgefangen, vorausgesetzt, die Beute steht tatsächlich waagrecht und die Oberträgerleisten der Rähmchen weisen keinen Wachsüberstand auf. Vorher also abkratzen.

Die Platte des Liebig-Dispensers besitzt eine leichte Vertiefung in der Mitte. Dort wird eventuell zu viel ausgetretene Säure aufgefangen, vorausgesetzt, die Beute steht tatsächlich waagrecht und die Oberträgerleisten der Rähmchen weisen keinen Wachsüberstand auf. Vorher also abkratzen.

Ameisensäurebehälter sollten möglichst in einem kühlen Raum (Keller) aufbewahrt werden. Denn eine mögliche Zersetzung der Flüssigkeit mit einhergehender Kohlenmonoxidabspaltung kann geschlossene Gefäße platzen lassen.

Wirksamkeitskontrolle

Um später kontrollieren zu können, ob die Varroabehandlung wirksam war, wird eine Windel eingeschoben. (Vor allem bei der Oxalsäurebehandlung im Winter empfiehlt sich das Einsetzen VORAB der Behandlung. Denn so lässt sich erkennen, ob die Träufelbehandlung eventuell nutzlos durch die Wabengassen lief.) Nach drei Tagen sollten Varroen gefallen sein. Um hingegen den „natürlichen“ Milbenbefall festzustellen, steht nach 14 Tagen eine erneute Zählung an, da dann die bislang noch verdeckelten Bienen geschlüpft sind – und mit ihnen die Milben.

Da unsere Teilnehmenden bislang noch keine Varroamilbe zu Gesicht bekommen haben, hatte Reinhold das Übungsvolk einen Tag vorab mit einer Windel präpariert. Und tatsächlich konnten wir drei Milben – zwei dunkle Ältere und eine helle Jüngere – zählen, die für die meisten viel kleiner aussah, als sie es sich vorgestellt hatten. Die Lage zeigten wir mit einem Feuerzeug an.)

Wabenhygiene

Ziel ist, alte Waben loszuwerden und die Bienen auf „neue“ bzw. unbebrütete Waben zu bekommen. Dazu muss man wissen:

Ziel ist, alte Waben loszuwerden und die Bienen auf „neue“ bzw. unbebrütete Waben zu bekommen. Dazu muss man wissen:

Die Bruttätigkeit und Größe von Wirtschaftsvölkern nimmt im Spätsommer ab. So ist Mitte August bei Völkern, die auf zwei Bruträumen geführt werden, die unterste Zarge in der Regel bereits brutfrei. Die Bruttätigkeit konzentriert sich also auf den zweiten Brutraum. Das kann man gut nutzen und das alte Wabenwerk des unteren Brutraumes entnehmen.

Das Hochziehen des Volkes in den oberen Brutraum wird unterstützt durch das Aufsetzen einer Zarge mit leergeschleuderten Waben, die nach der Honigernte im Juli anfallen. Diese ehemaligen Waben des Honigraums sind unbebrütet (bei Verwendung eines Absperrgitters) und aus frischem, unbelastetem Wachs.

Außerdem begünstigt der Verzicht einer Fütterung unmittelbar nach der Honigernte diesen Vorgang des Hochziehens. Es sei denn natürlich, die Bienen sitzen wirklich auf dem Trockenen. Dann muss vorher etwas gefüttert werden. Fünf Kilo sollten auf alle Fälle im Volk verbleiben!

Was gegen eine allgemeine Fütterung spricht, ist, dass der Feuchtigkeitsgehalt in der Beute steigt und damit die AS-Behandlung in der Wirksamkeit durch schlechtere Verdunstung beeinträchtigt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Wabenhygiene

Schritt 1

Schritt 1

Die obersten beiden Zargen werden zunächst beiseite gestellt. Am besten quer auf die Kanten des umgedrehten Blechdeckels.

Schritt 2

Die nun zugängliche unterste Zarge wird auf die Seite gestellt (und später wieder oben aufgesetzt) und dabei auf die schmale Seite gekippt. Natürlich geht das nur, wenn die Rähmchen fest sitzen. Bei Beuten mit Blechkanten oder bei vorab gelockerten Waben geht das also nicht, sonst würden die verrutschenden Rähmchen so manche Biene zerquetschen. Also stellt man sie am besten waagerecht auf einen vorsorglich mitgebrachten zweiten Blechdeckel.

Schritt 3

Nach dem Entfernen der untersten Zarge mit den alten Waben werden die beiseite gestellten Zargen wieder zurück an den Platz gestellt. Also auf dem Boden der Brutraum, darüber der ehemalige Honigraum mit den ausgeschleuderten Waben.

Schritt 4

Die vormalige untere (zwischenzeitlich gekippte) Zarge wird oben auf gesetzt. Daraus werden die alten Waben entnommen und dabei die Bienen IN die Zarge abgeschüttelt bzw. gekehrt. Also die Bienen NICHT VOR das Einflugloch kehren, denn auf den Waben könnte möglicherweise die Königin sitzen. Wer sich bei diesem Vorgang einen Hut oder Schleier aufsetzt, muss sich nicht genieren.

Die Altwaben werden Stück für Stück in Boxen gestellt bzw. in leere Zargen gehängt oder in einen Plastiksack gesteckt. Später werden sie ausgeschmolzen und das (Alt-)Wachs zur Kerzenherstellung verwendet. (Darauf gehen wir im Modul 10 näher ein.)

Schritt 5

Da wir jetzt eine leere Zarge oben auf haben, kann nun die Varroabehandlung erfolgen (siehe oben).

Schritt 6

Zum Schluss werden Folie und Holzdeckel aufgelegt. Um den Schraubverschluss des Liebig-Dispensers nicht zu verlegen oder zu verlieren, kann er einfach zwischen Holzdeckel und Blechdeckel geparkt werden. Es ist dies auch ein Zeichen, falls z. B. die Urlaubsvertretung die Beute öffnet, dass hier eine Behandlung stattfindet.

Fehlervermeidung und Sicherheitsaspekte

In diesem Kurs wurde häufig auf Strategien der Fehlervermeidung und Sicherheitsaspekte eingegangen. Tatsächlich sind durch die zahlreichen kleinen Handlungsvorgänge viele Fallstricke möglich, die sich für Mensch und Tier sehr unangenehm, ja, sogar gefährlich auswirken könnten.

Seid also mental und organisatorisch gut vorbereitet, geht konzentriert und umsichtig vor und überlegt lieber einmal zu viel als zu wenig, wenn ihr ans Werk geht. Ihr habt es nachgerade zu DIESEM Zeitpunkt in eurer Hand, auch im nächsten Jahr gesunde Bienen zu besitzen und lecker Honig zu ernten. Wenn ihr dann noch gewissenhaft und ausreichend einfüttert, was wir euch im Modul 11 zeigen werden, dann könnt ihr euch einer erfolgreichen Imkerei erfreuen, die aller Mühe wert ist.

So wie Emily aus AK19, die uns ein Glas Honig brachte, als sie das Kursmodul nachholte, das ihr bislang noch fehlte. Sie machte es richtig, gab nicht gleich auf, weil’s im ersten Jahr noch nicht so klappen wollte, sondern blieb dran. Bravo!

So wie Emily aus AK19, die uns ein Glas Honig brachte, als sie das Kursmodul nachholte, das ihr bislang noch fehlte. Sie machte es richtig, gab nicht gleich auf, weil’s im ersten Jahr noch nicht so klappen wollte, sondern blieb dran. Bravo!

175 Altwachs-Rähmchen konnten wir innerhalb von 6 Stunden (inklusive Rüstzeit und Pausen) mit unserer Wachsschleuder, auch Dampfwachsschmelzer genannt, verflüssigen. Es ist erleichternd, noch vor den steigenden Frühlingstemperaturen die nicht wirklich so appetitlichen Waben, denen teilweise Larvenreste anhaftet, für eine schimmel- und bakterienfreie Lagerung vorbereitet zu wissen.

175 Altwachs-Rähmchen konnten wir innerhalb von 6 Stunden (inklusive Rüstzeit und Pausen) mit unserer Wachsschleuder, auch Dampfwachsschmelzer genannt, verflüssigen. Es ist erleichternd, noch vor den steigenden Frühlingstemperaturen die nicht wirklich so appetitlichen Waben, denen teilweise Larvenreste anhaftet, für eine schimmel- und bakterienfreie Lagerung vorbereitet zu wissen. Durch geschicktes Bestücken des Wachsschleuderkorbs erhöhten wir heuer die Füllmenge auf 18 (statt 15) Zanderwaben. Etwa 15-20 Minuten dauerte diesmal ein Schmelzvorgang, also doppelt so lang wie sonst.

Durch geschicktes Bestücken des Wachsschleuderkorbs erhöhten wir heuer die Füllmenge auf 18 (statt 15) Zanderwaben. Etwa 15-20 Minuten dauerte diesmal ein Schmelzvorgang, also doppelt so lang wie sonst.

Der letzte Schritt zu verwertbarem Wachs, beispielsweise für Mittelwandwaben, ist das erneute Einschmelzen bei hohen, desinfizierend wirkenden Temperaturen in einem Wachsklärbehälter. Doch das können wir zuhause machen, da es dazu nicht viel Platz braucht.

Der letzte Schritt zu verwertbarem Wachs, beispielsweise für Mittelwandwaben, ist das erneute Einschmelzen bei hohen, desinfizierend wirkenden Temperaturen in einem Wachsklärbehälter. Doch das können wir zuhause machen, da es dazu nicht viel Platz braucht.