Archiv der Kategorie: Lokales (Stadt & Landkreis Bamberg)

28.07. – Welttag des Naturschutzes – oder: Lasst euch inspirieren!

Am 28. Juli ist Welttag des Naturschutzes (World Nature Conservation Day, WNCD). Kein Wort dazu in der örtlichen Zeitung (oder hab ich’s überlesen?!). Veranstaltungen, die explizit auf diesen Anlass hinweisen, finden sich ebenfalls nicht. Im weitesten Sinne könnte man die Auszeichnungsfeier des STADTRADELN-Wettbewerbs dazu zählen, auch, wenn der Fokus hier auf nachhaltige Mobilität und Klimaschutz gelegt wird. Das ist doch schon was in Richtung Umweltschutz.

Am 28. Juli ist Welttag des Naturschutzes (World Nature Conservation Day, WNCD). Kein Wort dazu in der örtlichen Zeitung (oder hab ich’s überlesen?!). Veranstaltungen, die explizit auf diesen Anlass hinweisen, finden sich ebenfalls nicht. Im weitesten Sinne könnte man die Auszeichnungsfeier des STADTRADELN-Wettbewerbs dazu zählen, auch, wenn der Fokus hier auf nachhaltige Mobilität und Klimaschutz gelegt wird. Das ist doch schon was in Richtung Umweltschutz.

Aporpos … was ist der Unterschied zwischen Natur- und Umweltschutz? Wir fragen die KI Perplexity:

-

Naturschutz zielt darauf ab, die Vielfalt der wildlebenden Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen. Wichtigstes Ziel ist der Erhalt der biologischen Vielfalt und die Bewahrung natürlicher Lebensräume und Artenvielfalt

-

Umweltschutz umfasst einen breiteren Rahmen: Er bezieht sich nicht nur auf den Schutz der Natur, sondern auch darauf, die menschlichen Einflüsse auf die gesamte Umwelt – also Luft, Wasser, Boden und Klima – möglichst gering zu halten. Dazu gehören Maßnahmen wie Luftreinhaltepolitik, Gewässerschutz und Abfallvermeidung. Der Naturschutz ist dabei ein Teilbereich des Umweltschutzes

.Wie auch immer … auch wir haben speziell für diesen Tag keine Veranstaltung eingeplant. Doch als arbeitende Bevölkerungsschicht ist das manchmal auch ein wenig schwierig. Doch immerhin soll heute dieser Blogbericht mit einem Hinweis auf diesen Jahrestags erscheinen.

Natürlich aber kümmern wir uns – wie auch einige andere Veranstalter im Natursektor – das ganze Jahr über um den Naturschutz. Sogar die zuweilen zu Unrecht gescholtene Stadtgärtnerei legt sich auf alle Fälle im Hainpark am Alten Botanischen Garten immer wieder ins Zeug, um ein insektenfreundliches Angebot zu schaffen!

Unser schönes Bamberg braucht immer wieder einmal einen Impuls für ein Mehr an Natur- wie auch Umweltschutz. Denn Bamberg hat zwei Gesichter. Die steinerne Stadt und das grüne Umfeld und die Parks.

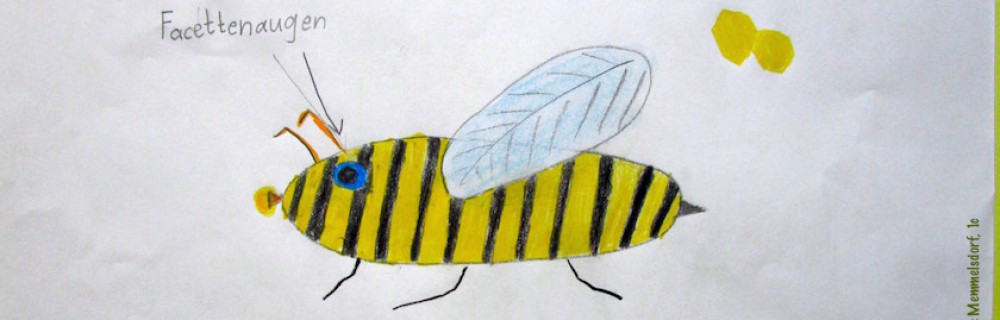

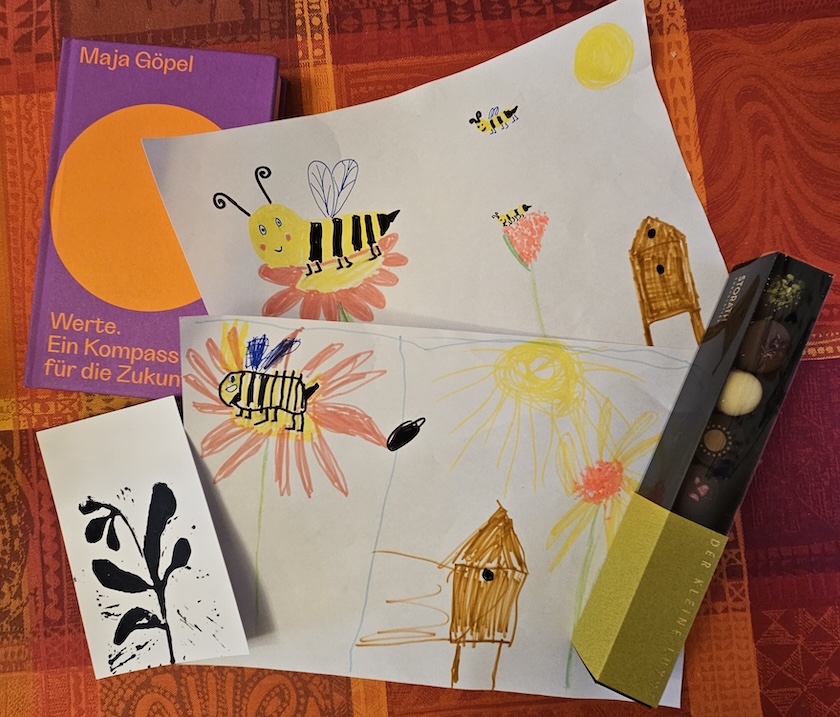

Das dritte Gesicht sind unser aller Träume, Wünsche und Wertvorstellungen, die wir u. a. für unsere Heimatstadt haben. Tja, und was könnte das besser ausdrücken als beispielsweise die Kinderzeichnungen von Mathilda und Maximilian, die hier für uns den Traum einer sonnig-blumigen Bienenwelt vorstellen? Oder ein gutes Buch über Werte, wie das von Maja Göpel (Werte. Ein Kompass für die Zukunft. Geschenkt zu unserer Jubiläumsfeier „10 Jahre Bienen-InfoWabe“)

Das dritte Gesicht sind unser aller Träume, Wünsche und Wertvorstellungen, die wir u. a. für unsere Heimatstadt haben. Tja, und was könnte das besser ausdrücken als beispielsweise die Kinderzeichnungen von Mathilda und Maximilian, die hier für uns den Traum einer sonnig-blumigen Bienenwelt vorstellen? Oder ein gutes Buch über Werte, wie das von Maja Göpel (Werte. Ein Kompass für die Zukunft. Geschenkt zu unserer Jubiläumsfeier „10 Jahre Bienen-InfoWabe“)

Also, lasst euch inspirieren! Bleibt dran!

Honigverarbeitung Bienenweg 2025

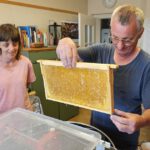

Nachdem wir unsere Honigschätze aus der Öffentlichen Honigernte am Lehrbienenstand „Bienenweg“ nach Hause gebracht hatten, ging’s ans Verarbeiten. Mit dabei Christine und Bernd mit Sohn Leon (11 J.), die im Rahmen der Honigschleudertage einen Sondertermin erhielten.

Nach einem Abendimbiss und gründlichem Händewaschen waren wir bereit für die süße Arbeit.

Nach einem Abendimbiss und gründlichem Händewaschen waren wir bereit für die süße Arbeit.

Vorab des ersten Arbeitsschritts, dem Entdeckeln der Waben, erklärten wir, worauf geachtet werden muss, um sich nicht an den spitzen Gabeln zu verletzten.

Die Famiie hatte den Bogen schnell raus und war mit Spaß bei der Sache. Nun mussten die offenen Honigwaben möglichst kleckerfrei zur Honigschleuder getragen werden.

Reihum wurde gekurbelt und dabei auch einmal der Plexiglasdeckel gelüftet. Ein herrlicher Duft!

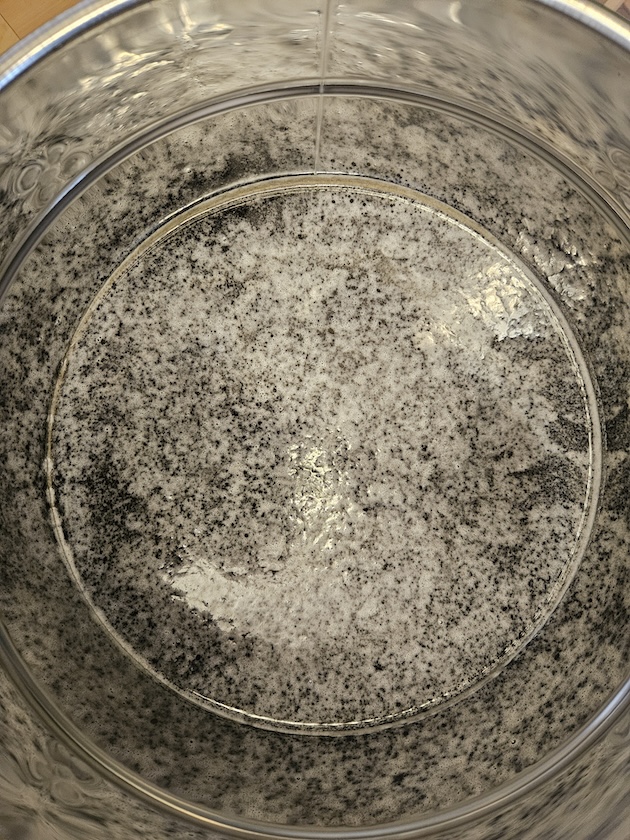

Nachdem der Quetschhahn an der Trommel geöffnet war, ergoss sich die Bienengabe über ein Sieb in den Honigtopf. Immer wieder ein schöner Anblick! Beim Anschauen blieb es natürlich nicht, denn nun durfte gekostet werden.

Nächster Schritt: Messen des Wassergehalts. Mit einem Löffelchen wurde etwas Honig auf die Linse des Refraktometers gestrichen. Beim Blick durch das Okular konnte anhand der Horizontlinie in der rechten Skala der Anteil des Wassers im Honig festgestellt werden. Er betrug 16,5%, was einen sehr guten Wert für eine lange Haltbarkeit des Honigs darstellt. Unter 20% können sich Bakterien nämlich nicht vermehren.

Zum Schluss durften sich alle ein kleines Glas Honig abzapfen. Dabei musste für das richtige Gewicht rechtzeitig der Quetschhahn am Honigtopf zugedreht werden, was allen recht gut gelang.

Gaaaanz fest den Deckel zudrehen und noch ein Etikett draufkleben … fertig war der allererste selbstgeimkerte Honig!

Und wer hat den Honig nun gemacht? Richtig. Die Bienen! Dankeschön! Danke auch an unsere angenehmen Gäste, die unsere Imkereibegeisterung teilten. Euer Angebot, uns hin und wieder bei der Arbeit zu helfen, nehmen wir gerne an. Bis bald einmal wieder!

Öffentliche Honigernte 2025 zur BIWa-Sonntagsöffnung im Juli

Im Rahmen unserer BIWa-Sonntagsöffnung am 3. Sonntag im Juli ernten wir gemeinsam mit der interessierten Bevölkerung Honig von unseren Völkern am Lehrbienenstand Bienenweg. Um 15 Uhr fanden sich 22 Interessierte von 3 Jahren an aufwärts im ERBA-Park ein, die nach einem Kurzvortrag zur Biene und zum Honig selbst mit Hand bei der Ernte anlegen durften. Diesmal gaben wir den größeren Kindern den Vortritt, denn bei drei Stockwerken mit Honigräumen war die Bienenwohnung doch etwas hoch geraten.

Im Rahmen unserer BIWa-Sonntagsöffnung am 3. Sonntag im Juli ernten wir gemeinsam mit der interessierten Bevölkerung Honig von unseren Völkern am Lehrbienenstand Bienenweg. Um 15 Uhr fanden sich 22 Interessierte von 3 Jahren an aufwärts im ERBA-Park ein, die nach einem Kurzvortrag zur Biene und zum Honig selbst mit Hand bei der Ernte anlegen durften. Diesmal gaben wir den größeren Kindern den Vortritt, denn bei drei Stockwerken mit Honigräumen war die Bienenwohnung doch etwas hoch geraten.

Reinhold Burger wies alle in den Umgang mit dem Stockmeißel ein. Mit diesem Werkzeug werden die durch Baumharz (Propolis) verkitteten Waben voneinander gelöst. Er wird in die Gasse zwischen die Träger der Wabenrähmchen gesetzt. Mit einer kleinen Seitwärtsbewegung lockern sich die Waben und können nun vorsichtig nach oben gezogen werden.

Schließlich hielten die mutigen Sonntagsgäste stolz die mit zwei bis drei Kilo doch teils recht schweren Honigwaben in Händen. Doch gefährlich ist das ohnehin nicht. Denn eine am Vortag eingelegte Bienenflucht sorgt dafür, dass nicht mehr viele Bienen im Honigraum anzutreffen sind.¹

Die wenigen Bienen sind emsig damit beschäftigt, Wachsdeckel als schützende Schicht über den eingelagerten Honig zu befestigen oder fächeln Kühle zu, um dem Honig das Wasser zu entziehen. Für die Menschen interessieren sie sich bei all ihrer fleißigen Arbeit nicht.

Mit dem Abkehrbesen werden die noch ansitzenden Bienen vors Einflugloch abgekehrt. Um ein „Rollen“ der Bienen zu vermeiden, ist eine rasche Bewegung sinnvoll.

Die Waben müssen dann rasch in die bereitgestellten Boxen verstaut werden, damit keine Bienen eingeschlossen werden. Die schweren Boxen wurden im Anschluss an die Sonntagsöffnung zu uns an dern Obstmarkt gefahren. Es ist dies einer der seltenen Male, wo wir auf ein Carsharing zurückgreifen und Reinhold nicht den Fahrradhänger verwendet, Denn mit dieser schweren Ladung wäre das Radfahren verboten,

Die Kinder wurden für ihren Mut mit einem Aufkleber belohnt. In der Bienen-InfoWabe fand zum Schluss noch eine kleine Honigverkostung statt und natürlich konnte dieser auch gleich erstanden werden. Für die Familie Liedtke ging der Spaß sogar noch weiter! Sie durften am selben Abend erleben, wie der gerade erst geerntete Honig weiterverarbeitet wurde. Dazu mehr im nächsten Blogbericht.

Und die nächste öffentliche Honigernte findet voraussichtlich am So., 19.07.2025, statt. Doch so lange muss niemand mit einem Besuch bei uns warten. Die nächste BIWa-Sonntagsöffnung ist am 17.08. von 14 bis 17 Uhr. Wir freuen uns auf euch!

¹Eine zwischen Honig- und Brutraum befindliche hölzerne Platte funktioniert für die Arbeitsbienen wie eine Einbahnstraße. Durch speziell geformte Öffnungen führt zwar der Weg vom oberen Honigraum nach unten in den Brutraum und mithin zur Königin, deren Duftspur sie folgen. Doch zurück gelangen sie wegen der sich konisch verengende Öffnung nicht mehr, so dass sich mit der Zeit der obere Honigraum von Bienen leert.

¹Eine zwischen Honig- und Brutraum befindliche hölzerne Platte funktioniert für die Arbeitsbienen wie eine Einbahnstraße. Durch speziell geformte Öffnungen führt zwar der Weg vom oberen Honigraum nach unten in den Brutraum und mithin zur Königin, deren Duftspur sie folgen. Doch zurück gelangen sie wegen der sich konisch verengende Öffnung nicht mehr, so dass sich mit der Zeit der obere Honigraum von Bienen leert.

Bienenwissen und Pädagogik-Tipps im Doppelpack für Auszubildende der Mariahilf-Schule

Wie machen wir Bienen und Bildung erlebbar? Einen Blick in die Praxis erlaubten unsere beiden Führungen für die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege Mariahilf der Erzdiözese Bamberg am 15. und 18,07.2025. Insgesamt 30 Auszubildende erhielten Informationen auf zwei Ebenen.

Die eine Ebene waren Fakten zu den Themen Bienen, Honig, Imkerei und Lebensraum Insekten, die andere Ebene stellten Tipps und Praktisches zur Methodik und Didaktik der Kindererziehung dar.

Sequenzen im Einzelnen

Wir begannen mit der Sequenz des Ankommens (Gruppe 2), wofür der Barfußpfad eine sinnesanregende Rolle spielte. Die „Supermarktschlange“ bzw. „Ameisenlinie“ kann Hinweis auf den Reifegrad einer Gruppe geben.

Wir begannen mit der Sequenz des Ankommens (Gruppe 2), wofür der Barfußpfad eine sinnesanregende Rolle spielte. Die „Supermarktschlange“ bzw. „Ameisenlinie“ kann Hinweis auf den Reifegrad einer Gruppe geben.

Vorgestellt wurden sodann Low-Budget-Materialien, die in den oft unterfinanzierten Kitas, Horten und Grundschulen didaktisch eingesetzt werden können. Eingegangen wurde auf die überlegte Auswahl von Ausmalbildern und Rätselvorlagen, kindgerechte Broschüren und Bilderbücher sowie Fototafeln, die auch für den Außenbereich verwendbar sind.

Am Beispiel eines Schulbienen-Unterrichts folgten Tipps, wie Kinder bei Wissensabfragen nicht frustriert werden (Alternativen zu „Nein“, „Falsch“) , wie eine abwechslungsreiche Inhaltssession vor sich gehen kann (durch Integration von Ortswechsel und Bewegung) oder eben durch umsichtig gestalteten Materialeinsatz.

Natürlich verfügen die wenigsten Kitas über ein Bienenvolk. Jedoch befinden wir uns am Bienenweg in der konfortablen Situation, über eine Schaufensterbeute zu verfügen, so dass alle die Hauptprotagonisten, unsere Bienen, eingehend betrachten konnten. Kein Film kann dieses Liveerlebnis ersetzen.

In außerschulischen Klassenzimmer „Bienen-InfoWabe“ konnte an einem Bienenmodell nachverfolgt werden, wie Nektar transportiert wird und wie er zu Honig wird (Enzyme der Kopfspeichel- und der Mandibeldrüsen). Es wurde das Gewicht einer vollen Honigwabe geschätzt (Gruppe 1) und natürlich auch Honig verkostet. Eine Tafelübersicht zeigte auf, wie sehr manche Pflanzen auf die Bestäubungsleistung durch die Honigbiene angewiesen sind.

Inhaltlich war es uns ein Anliegen, auf die schwierige Situation der Honig- wie Wildbienen, aber auch der Bienenpfleger/innen einzugehen, hervorgerufen durch Klimafolgeprobleme wie invasive Bienenschädlinge wie zum Beispiel der Varroamilbe und der Asiatischen Hornisse. Halbwissen in gesichertes Wissen zu verwandeln (Stichwörter: Veganismus, Wintereinfütterung nach der Ernte, richtige Einschätzung des Gefahrenpotenzials von Honigbienen, überflüssiges Konkurrenzdiskussion Wild- versus Honigbiene).

Eines der Gründe für eine transparente, breite Öffentlichkeitsarbeit ist, die Bienen-und Insektenthema breit zu verankern. Denn es ist nicht gut um unsere wichtigen Bestäuber bestellt. Um die Öffentlichkeit zu motivieren, zu inspirieren und zu informieren, berichten wir laufend über unsere Tätigkeiten. Wir zeigen anderen Schulen, Verantwortlichen und Politiker/innen, wie wir versuchen, das Insektensterben durch TUN in den Griff zu bekommen. Dazu braucht es starke Vor-BILDER. Vielen Dank an die Gruppe 1 vom 15.07.2025, die sich für diese Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt hat.

Wir hoffen, in der kurzen Zeit allen einen guten Überblick verschafft zu haben, damit zukünftige Generationen den Wert von Insekten schätzen lernen können.

Honigverarbeitung Bughof und Weide (BLIB-Imkerkurs für Anfänger, AK25, Modul 8)

Nach der Honigernte geht es ans Verarbeiten der eingebrachten Waben. Der jeweils am Vormittag geerntete Honig aus den Standorten Bughof (05.07.) und Weide (12.07.) wurde entdeckelt, der Wassergehalt gemessen, verkostet, geschleudert, in Gläser abgefüllt und etikettiert.

Der Mittagsimbiss – Gaszpacho und Kichererbsensalat – war eine nicht zu schwere Unterlage fürs baldige Naschen. Zum Nacharbeiten für unsere Kursteilnehmenden folgen nun die Details.

1. Start in die Verarbeitung

Wir begannen mit Hinweisen zum Einrichten einer sinnvollen Verarbeitungsstrecke, erläuterten ein paar Grundlagen der Lebensmittelhygieneverordnung, des Arbeitsschutzes und erklärten die verwendeten Gerätschaften.

Die relevanten Vorgänge werden in einem „Laufzettel“ eingetragen, der jede Ernte und ihre Verarbeitung, bei uns getrennt nach Standorten („Lagen“), begleitet. Neben unserer hausgemachten Excel-Ausfertigung des sogenannten „Honigbuchs“, welches wir in der Kursorganisation zur Verfügung stellen, gibt’s zu Dokumentationszwecken eine einfache Variante unter „Die Honigmacher“. Ein Honigbuch Pflicht, sobald Honig in Verkehr gebracht wird, ob verschenkt oder verkauft.

2. Waben entdeckeln

Die Rätselaufgabe, wie wohl die einzelnen Teile des Entdeckelungsgeschirrs zusammenzufügen sind, wurde in den Gruppen unterschiedlich rasch gelöst, doch immer in Teamarbeit.

Zur Auswahl standen Entdeckelungsgabeln in unterschiedlicher Ausführung wie Holz- oder Plastikgriff. Jede/r konnte ihr/sein Lieblingsgerät für sich entdecken. Ziel ist, die Waben beim Abheben der Wachsschicht möglichst nicht über Gebühr zu beschädigen, damit sie später beim Ausbauen von Wabenzellen nicht zu buckelig werden und damit das Bewegen und Herausziehen der Rähmchen in den Beuten erschweren. Was mit dem wertvollen Entdeckelungswachs geschieht, wird näher erläutert im Modul 10.

3. Wassergehalt messen

3. Wassergehalt messen

Um den Wassergehalt festzustellen, der unter 20% (DIB: 18%) sein muss, wurde die Nutzung des Refraktometers, wie sie übrigens auch Winzer/innen verwenden, geübt. Je optimaler der Lichteinfallswinkel und die Lichtstärke sind, desto schneller lässt sich der Prozentwert auf der Skala erfassen.

Grundsätzlich sollte mehrmals gemessen und ein Durchschnittswert ermittelt werden, also z. B. einmal direkt aus der Wabe heraus (je nach Trachteintrag und -zeitpunkt sind die Werte durchaus unterschiedlich), dann beim Schleudervorgang aus dem Abflusshahn heraus sowie nach dem Durchmischen und vor dem Abfüllen aus dem Honigtopf. Apropos Durchmischen: Die Ausgabe für einen wirklich großen Kochlöffel lohnt sich!

Grundsätzlich sollte mehrmals gemessen und ein Durchschnittswert ermittelt werden, also z. B. einmal direkt aus der Wabe heraus (je nach Trachteintrag und -zeitpunkt sind die Werte durchaus unterschiedlich), dann beim Schleudervorgang aus dem Abflusshahn heraus sowie nach dem Durchmischen und vor dem Abfüllen aus dem Honigtopf. Apropos Durchmischen: Die Ausgabe für einen wirklich großen Kochlöffel lohnt sich!

Das Umgebungsklima nimmt direkt Einfluss auf die Werte. Je höher also die Raumfeuchtigkeit, desto höher kann auch der Wert schnellen. Da auch heuer die Honigfeuchtewerte allesamt im niedrigen Bereich lagen, waren wir auf der sicheren Seite. Falls die Werte zu hoch sein sollten, findet ihr in einem eigenen Blogbeitrag Tipps, wie sie zu senken sein können. Honig ab 19 % erhält bei uns allerdings nur zwei Jahre Halbarkeitfrist, da sich die Konsistenz – vor allerm bei suboptimaler Lagerung – schneller verändert. Auf die Qualität des Geschmacks muss sich das aber nicht auswirken.

4. Verkostung / Tasting

Natürlich schmeckte der selbstgeerntete Honig einfach nur gut. Doch dabei wollen wir es nicht belassen. Das Honig-Aromarad hilft, Feinheiten des Honigs in Sachen Geruch, Konsistenz, Mundempfinden (Sensorik), Geschmack und im Abgang – wie beim Wein auch! – herauszufinden und zu beschreiben. Für Verkaufsgespräche und bei Beanstandungen nicht ganz unwichtig.

Schmeckt der Honig beispielsweise etwas herb-bitter und „medinzinisch“ und hat einen Grünstich, handelt es sich meist um Lindenhonig und nicht um einen chemisch verunreinigten Fall, wie mal eine Kundin mutmaßte. Doch, Achtung! Nicht einfach auf Verdacht eine Sortenbzeichnung aufs Etikett schreiben! Es dürfen nur laboruntersuchte Honigsorten angegeben werden. Daher noch ein paar Grundinformationen zu Honigrichtlinien als Verbrauchertipps zusammengefasst (unser Blogbeitrag).

Das beste Geschmackserlebnis ist mit Porzellanlöffel zu erzielen. Wir verwenden allerdings seit 12 Jahren (!) die damals von Eddy Weiss aus der Wunderburg an die Schulbiene gespendeten Eislöffelchen. Und, ja, sie sind aus Plastik. Allerdings auch überaus haltbar, insofern nachhaltig.

Das beste Geschmackserlebnis ist mit Porzellanlöffel zu erzielen. Wir verwenden allerdings seit 12 Jahren (!) die damals von Eddy Weiss aus der Wunderburg an die Schulbiene gespendeten Eislöffelchen. Und, ja, sie sind aus Plastik. Allerdings auch überaus haltbar, insofern nachhaltig.

5. Schleudern

Zunächst – Kontrolle! Ist der Quetschahn des darunter stehenden Honigtopfs auch wirklich, wirklich fest zugedreht?! Nebenbei: Ein kleiner Eimer mit kaltem Aufwischwasser und Wischlappen in der Nähe empfiehlt sich.

Das tropffreie Einsetzen der nun offenen Honigwaben in die Schleuder ist die haptisch gesehen größte Herausforderung. Wer über dickere Rähmchenoberträger verfügt, hat hier eindeutig einen grifflichen Vorteil. Alle anderen suchen sich eine dritte Hand, die den Boxendeckel als Tropfschutz unter der Wabe mitführt. Sodann …

Die Waben wurden in unserer Vier-Waben-Tangentialschleuder sicher in die dafür vorgesehenen Löcher und in gleicher Richtung zeigend eingeführt. Dabei sollten sich wenigstens die sich gegenüberliegenden Waben vom Gewicht her gleichen, um Unwucht zu vermeiden. Kaufempfehlungen für Low-Budget-Schleudern für die Kleinstimkerei siehe in der internen Kursorganisation. Möglich wäre aber auch Tropfhonig, also nur über Sieb und Topf.

Die Anschleuderung erfolgt zunächst noch mit mäßigen Tempo zweckst Verhinderung von Wabenbruch. Dann werden die Waben in der Trommel gewendet unter erneut ruhigem und gleichmäßigem Schleudern.

Ab der nächsten Wendung kann dann „speedy gemacht“ werden. Wer im Team arbeitet, kann sich die Trommel dabei festhalten lassen. Dabei aber nicht zu stark auf den Deckel drücken, falls er aus Plexiglas besteht!

Nun noch ein letztes Mal wenden, feste schleudern, dann die leere, jetzt federleichte Wabe herausnehmen und in die bereitstehende Box stellen. Beim Entnehmen der Waben mussten wir heuer allerdings vorsichtig zu Werke gehen. Da der Wassergehalt sehr niedrig war, saugte sich das Wabenwachs regelrecht an den Korbwänden fest. Reißt man an der klebrigen Masse, riskiert man einen Wabenbruch. Dann ist die Wabe nicht mehr als Brutwabe verwendbar, kann aber natürlich als eingeschmolzene Masse noch gute Dienste leisten.

Nicht vergessen: Rechtzeitig den Quetschhahn über den mit einem Sieb versehenen Honigtopf öffnen, damit der steigende Honigstand in der Trommel nicht das mittig angebrachte Lager erreicht. Und immer wieder einmal einen Blick darauf werfen, ob die Ausflussöffnung auch wirklich noch über dem Topf ist, da die Trommel gerne – vor allem bei Unwucht – das Wandern beginnt.

Den Moment des ersten Honigflusses einer jeglichen Standort-Verarbeitung begleiten wir traditionell unter musikalischer Begleitung von Vivaldis „Vier-Jahreszeiten“ in der Aufnahme des legendären Dirigenten Herbert von Karajan. Denn vier Jahreszeiten lang begleiten wir unsere Bienen in ihrer unendlich kleinteiligen Arbeit, Honig zu erzeugen. Das muss gewürdigt werden!

6. Abfüllen

Nach drei Tagen Ruhestellung des Honigtopfs können die Schwebteilchen, die sich als Oberschicht abgesetzt haben, abgeschäumt und der Honig abgefüllt werden.

Ein so langes Warten war natürlich in unserem Kurs nicht drin. Daher durfte der Vorgang des Abfüllens bereits jetzt schon geübt werden. Alle durften sich das fertige Honigglas gleich mit nach Hause nehmen. Die Schwebteilchen, die dabei noch in Kauf genommen werden, bedeuten keinen Qualitätsmangel. Sie sorgen jedoch für etwas optische Eintrübung und schnellere Kristallisierung. Der Kunde möchte es anders – aber wir wissen, wie lecker Honig auch in „naturtrübem“ Zustand ist!

Wichtig: Vor dem Abfüllen zeitnah die Gläser und Deckel in der Spülmaschine ohne Zusatz von Reinigungsmittel bei 60° C spülen. Auch mit neu erworbenen Gläsern, obwohl das der Gesetzgeber nicht verlangt, da sie steril aus der Fabrik kommen. Aber … ganz ehrlich … wer weiß schon, wie lange und wo diese lagerten. Staub- und geruchsfrei sind sie sicherlich nicht.

7. Wiegen

Genau 250 Gramm abzuwiegen sieht leichter aus, als es ist. Geduld und Augenmaß sind dafür notwendig – und natürlich eine geeichte Waage!

Ob geliehen oder gekauft – für den gewerblichen Verkauf von Honig muss sie alle zwei Jahre (statt jährlich wie vor 2020 noch geltend) geeicht werden. Zeitpunkt ist das Jahr, in welchem die Waage vom Hersteller geeicht und nach dem Kauf im Eichamt angemeldet wurde. Verantwortlich für das korrekte Eichdatum ist die/der Nutzer/in der Waage.

Eine Unterlassung der Kontrolle stellt eine kostenpflichtige Ordnungswidrigkeit dar. Es gilt das Mess- und Eichgesetz und die Mess- und Eichverordnung. Zum „Eich-TÜV“ hier unser einführender Blog- und Erfahrungsbericht.

8. Beschriften und Aufkleben der Etiketten

Mit dem Beschriften und Aufkleben der Etiketten endete nach jeweils etwa 6 bis 7 Stunden das Modul 8. Doch nicht, bevor wir noch einige Infos zu den allfälligen Verordnungen losgeworden sind. Diese sind: Lebensmittel-Informationsverordnung | Loskennzeichnungs-Verordnung | Verpackungsgesetz (VerpackG).

9. Zuletzt: Saubermachen

Den Teilnehmenden blieb das Saubermachen als „Übungsstoff“ erspart. Doch Tipps gibt es auch hierfür: So darf man Honig und Wachs nur mit lauwarmen Wasser entfernen, da sonst alles eher schmierig wird. Außerdem ist es nicht notwendig, die Geräte einzuschäumen. Klares Wasser genügt in den meisten Fällen.

Honig nicht zu lange auf Materialien aller Art (ausgenommen Glas) einwirken lassen, denn er enthält Säure, die auf die Dauer so ziemlich alles angreift. Also bald säubern, gut trocknen lassen und staubfrei verwahren. Damit’s im nächsten Jahr gleich wieder Spaß macht, loszulegen.

Dass es Spaß macht, Honig in all seinen Stationen selbst zu imkern, ist den Teilnehmenden anzusehen! Ab jetzt ist die neue Ernte übrigens käuflich zu erwerben – einfach anrufen und Abholtermin vereinbaren.

Der Imkerkurs für Anfänger 2025 hat nun zwei Drittel seiner Module hinter sich gelassen. Nun geht es nahtlos über ins Einwintern. Und ein bisschen Feiern wollen wir auch noch! Bis bald!

Honigernte Bughof und Weide (BLIB-Imkerkurs für Anfänger, AK25, Modul 7)

Für die 10 Teilnehmenden aus dem Imkerkurs für Anfänger boten wir zur Honigernte und -verarbeitung zwei Juli-Termine an den Standorten Bughof und Weide an. Die jeweils vier bis fünf Teilnehmenden pro Termin durften sehr viel selbst Hand anlegen, so dass Modul 7 (wie auch Modul 8, dazu im nächsten Beitrag) der praxisstärkste Module ist – und natürlich der Genussreichste!

Für die 10 Teilnehmenden aus dem Imkerkurs für Anfänger boten wir zur Honigernte und -verarbeitung zwei Juli-Termine an den Standorten Bughof und Weide an. Die jeweils vier bis fünf Teilnehmenden pro Termin durften sehr viel selbst Hand anlegen, so dass Modul 7 (wie auch Modul 8, dazu im nächsten Beitrag) der praxisstärkste Module ist – und natürlich der Genussreichste!

Besonderheiten kamen heuer eher nicht vor. Zur ersten Ernte am 05.07. war es über 30° heiß, und zur zweiten am 12.07. anfangs kühl genug, um ein Jäckchen anziehen zu wollen. Doch diese Schwankungen sind wir ja mittlerweile gewohnt. Außerdem hatten wir einen Kursneuzugang, was wir normalerweise nicht so gerne zulassen. Doch Sibylle ist erfahren genug, sie möchte nur noch etwas tiefer einsteigen.

Vorlauf zur Ernte

In den Morgenstunden des Tags vor der Ernte setzte Reinhold am jeweilig vorgesehenen Standort eine Bienenflucht ein, die es in verschiedenen Varianten gibt, z. B. als Raute mit zwei Eingängen oder kreisförmig mit 16 Eingängen. Jene mit zwei Plastikeinsätzen sehen wir als eher nicht so ideal an. Zu diesem Thema weiter unten mehr.

In den Morgenstunden des Tags vor der Ernte setzte Reinhold am jeweilig vorgesehenen Standort eine Bienenflucht ein, die es in verschiedenen Varianten gibt, z. B. als Raute mit zwei Eingängen oder kreisförmig mit 16 Eingängen. Jene mit zwei Plastikeinsätzen sehen wir als eher nicht so ideal an. Zu diesem Thema weiter unten mehr.

Mit Spiritus werden die Imkergeräte (Stockmeißel, Smoker), der Abkehrbesen in der Spülmaschine gereinigt und die Boxen gesäubert.

Ablauf des Modul 7 zur Ernte

Um ein sauberes, zügiges und unfallfreies Ernten zu garantieren, sollten alle erforderlichen Gerätschaften vor Ort griffbereit aufgebaut werden und der Eigenschutz darf auch nicht vergessen werden.

Hier die Checkliste Ernte:

- Kopftuch u./o. Imkerhut und Jacke, geschlossene Schuhe, kein Leder am Körper – Im Falle zickiger Bienen nicht zögern, nach der Devise „Selbstschutz ist Bienenschutz!“ vorzugehen. Denn offen stehende Beuten, die fluchtartig sich selbst und den Wespen überlassen werden, sind keine Option, wenn ein umsichtig aufgezogener Imkerhut das verhindern kann.

- Smoker mit Rauchmaterial, Feuerzeug, Löschwasser

- Stockmeißel

Abkehrbesen – Da die Borsten vom Honig verkleben und für die Bienen unangenehm hart werden, entweder einen zweiten Besen bereit halten oder zwischendrin mit Wasser säubern. Außerdem werden von verhonigten Gerätschaften unnötig viele Bienen angezogen.

Abkehrbesen – Da die Borsten vom Honig verkleben und für die Bienen unangenehm hart werden, entweder einen zweiten Besen bereit halten oder zwischendrin mit Wasser säubern. Außerdem werden von verhonigten Gerätschaften unnötig viele Bienen angezogen.- Leerboxen – Lebensmittelecht und sauber, zudem leicht schräg aufgestellt, damit die eingetragenen schweren Waben nicht ins Rutschen kommen.

- Leere Rähmchen – Zum Abstützen der Honigwaben, wenn die Box nicht gänzlich mit ihnen gefüllt sind, um beim Tragen keine Wabenverletzungen zu riskieren.

- Windel – Für Varroabefallskontrolle, die 3 Tage nach der Ernte erfolgen sollte.

1. Entnehmen der Waben

Zum Entnehmen braucht es im Grunde keinen oder kaum Rauch, da die Bienenflucht dafür sorgt, dass nur wenige Bienen im Honigraum sind. Er würde auch nur das Aroma des Honigs beeinträchtigen.

Da Honigwaben mit durchschnittlich 2-3 Kilo außerdem ziemlich schwer sein können, ist der Griff zu beiden Seiten mit Daumen und Zeigefinger auf Dauer anstrengend. Man könnte das Rähmchen daher in der Mitte des oberen Rahmenstegs in den Klammergriff nehmen. Allerdings funktioniert dann so das Abkehren nicht mehr so ideal.

2. Die Spritzprobe

Um sicherzugehen, dass wir keine zu wasserhaltigen Honigwaben mit nach Hause nehmen, werden die Randwaben einer Spritzprobe unterzogen. Das gilt aber nur für die wenig bis nicht verdeckelten Waben. Glänzt der Honig noch sehr, ist er wohl noch zu flüssig. Je matter, desto besser. Das Foto hier zeigt eine Honigwabe, die trotz wenig Verdeckelung schon reif genug zum Ernten war.

Mit beiden Händen wird die Wabe an den Seitenrändern gehalten. Falls bei der kräftigen, ruckartigen Bewegung (Stoßen) der horizontal über der Beute gehaltene Wabe ein Nektartropfen herausgeschleudert wird, belassen wir sie in der Beute. Hat man ein gutes Auge, erkennt man die Tropfen trotz der gleichzeitig mit herabfallenden Bienen. Anfänger/innen sollten besser vorher die Bienen von der Wabe kehren.

Mit beiden Händen wird die Wabe an den Seitenrändern gehalten. Falls bei der kräftigen, ruckartigen Bewegung (Stoßen) der horizontal über der Beute gehaltene Wabe ein Nektartropfen herausgeschleudert wird, belassen wir sie in der Beute. Hat man ein gutes Auge, erkennt man die Tropfen trotz der gleichzeitig mit herabfallenden Bienen. Anfänger/innen sollten besser vorher die Bienen von der Wabe kehren.

3. Bienen abkehren

Um die Bienen nicht zu verletzen, bemühen wir uns um ein schonendes Abkehren. Die noch ansitzenden Bienen werden dabei mit raschen, beherzten Wischbewegungen des weichen Abkehrbesens vor das Flugloch gestrichen.

Behutsame Kehrbewegungen sind wegen der Gefahr, die Bienen dabei zu rollen, grundverkehrt. Manche Imker*innen verwenden ein kleines Gebläse, um die Bienen davonzuföhnen. Beim Kauf darauf achten, dass er nicht zu laut töst.

4. Honigwabe in Leerbox bugsieren

Sodann gilt es, die abgekehrte Wabe rasch und ohne wieder anfliegende Bienen – Ende Juli dann mehr noch ohne Wepsen! – in die bereitgestellte, leicht schräg stehende Box zu bringen. Dabei muss vermieden werden, dass das Wachs aufbricht, etwa, weil man mit den Abstandshaltern gegen die bereits verstauten Waben stößt. Die Folge wäre eine Sauerei in der Box und somit auch ein Herbeilocken von Bienen und Wespen.

Es gilt, Bienen und Wespen draußen zu halten. Alle Teilnehmenden übten das Einholen der Waben ohne eine „dritte Hand“, denn manchmal ist man beim Ernten alleine.

Es ist nicht einfach, zugleich mit dem Abkehrbesen eine sehr schwere Wabe mit nur einer Hand zu halten, um mit der anderen Hand den Deckel zu öffnen und die Box sofort nach dem sorgfältigen Honigwabeneinsetzen wieder zu verschließen.

Achtung: Den Deckel, wenn er denn schon auf den Boden abgelegt werden muss, weil es anders nicht zu schaffen ist, niemals mit der Innenseite nach unten aufs Gras legen. Der Grund sind Mäuse, die den Hantavirus verbreiten könnten. Alles, was mit Lebensmittel zu tun hat, unbedingt vom Boden fernhalten!

Und ab diesem Moment des Erntens interessiert sich denn aus gutem Grund die Lebensmittelkontrolle für die Imkerei.

5. Entfernen der Bienenflucht

Die Bienenfluchten sind nach dem Prinzip einer Einbahnstraße gebaut und in unterschiedlichen, vom beabsichtigten Effekt vergleichbaren Ausführungen erhältlich (s. o.). Wie erfolgreich der Honigraum von den Honigpflegebienen verlassen wurde, variiert manchmal stark. Oft klappt es sehr gut, zuweilen weniger.

Erst, nachdem alle Völker abgeerntet wurden, wird die Bienenflucht entfernt. Nimmt man die Flucht nämlich bei jedem einzelnen Volk sofort heraus, wären unnötig viele Bienen in der Luft. Das muss man sich nicht antun. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist es völlig in Ordnung, auch mal einen Hut aufzuziehen.

Bienenflucht entfernen

Die Bienenflucht wird vorsichtig anheben und sogleich ein paar Rauchstöße in die Beute geben.

Die meisten Bienen können mit ein paar kräftigen Stößen vor die Beute abgeschüttelt werden. Oder besser noch in die vorab aufgesetzte Leerzarge. Dabei wird mit einer Hand die Flucht fest in den Griff genommen, die andere schlägt kräftig auf die haltende Hand.

6. Absperrgitter entfernen und Leerzarge aufsetzen

Nachdem die Bienenflucht entfernt ist, können nach ein paar Rauchstößen aus dem Smoker, der hoffentlich noch qualmt, die Absperrgitter weggenommen und dann eine vormals mit Honigwaben gefüllte Leerzarge aufgesetzt werden.

Wer allerdings seine Völker im weiteren Verlauf nach dem Prinzip „Teilen und Behandeln“ (TuB) versorgt, lässt das Gitter einfach noch drauf, um sicher zu sein, dass die Königin im Brutraum verblieben ist.

Sollten ein paar Waben nicht geerntet werden können, weil noch zu feucht, setzt man diese genau über das Brutnest. Wenn man schon mal dabei ist, schätzt man zugleich die Menge des im Brutraum verbliebenen Honigs. Er sollte 5 Kilo betragen. Für die Schätzung addiert man die sichtbar verdeckelte Flächenmengen. Inklusive der verbliebenen Restwaben sollte es die Menge ergeben, wie sie auf zwei beidseitig verdeckelten Waben zusammen kommen.

Falls weniger vorhanden ist und keine Tracht mehr zu erwarten (das ist von Region zu Region unterschiedlich), muss entweder eine volle Wabe zurückgelassen oder sogleich mit dem Auffüttern mittels Futterteig oder einigen Litern Zuckerwasser begonnen werden. Und zwar in den Abendstunden, um keine Räuberei auszulösen.

7. Windel einschieben

Zum Schluss wird noch die Windel eingeschoben und nach drei Tagen ausgewertet, um einen zuverlässigen Wert zu erhalten. Bleibt die Windel länger eingeschoben, erschweren Wachskrümel das Auszählen der Milben. Zudem werden Ameisen angelockt. Wegen der Wachskrümel empfiehlt es sich, während der Gemülldiagnose auch keine frisch ausgeschleuderten Honigwaben von den Bienen reinigen lassen.

Zum Schluss wird noch die Windel eingeschoben und nach drei Tagen ausgewertet, um einen zuverlässigen Wert zu erhalten. Bleibt die Windel länger eingeschoben, erschweren Wachskrümel das Auszählen der Milben. Zudem werden Ameisen angelockt. Wegen der Wachskrümel empfiehlt es sich, während der Gemülldiagnose auch keine frisch ausgeschleuderten Honigwaben von den Bienen reinigen lassen.

Basierend auf den Ergebnissen der Gemülldiagnose entscheiden wir, ob umgehend eine Varroabehandlung durchgeführt werden muss. Dabei orientieren wir uns an den für Juli geltenden Grenzwerten des Milbenfalls von 10 Milben pro Tag für die über ein Jahr alten Wirtschaftsvölker.

Liegen die Werte unterhalb dieser Grenzen, können wir mit der standardmäßigen Sommerbehandlung mittels Ameisensäure noch bis August bei den Wirtschaftsvölkern und bis September bei den Ablegern zuwarten.

Zur weiteren Verarbeitung fuhren wir die duftende Fracht an den Obstmarkt.

Das Modul 8 also im nächsten Blogbeitrag.

Monatsbetrachtungen Juli 2025 zu Bienen und Imkerei

Übersicht

Phänologie und Bienen

Anfang Juli, dem phänologischen Spätsommer, blühen bei manchen noch Rittersporn, Storchschnabel, Lobelien und Lavendel. In den Startlöchern stehen Astern, Bartblume, Efeu, Herbstanemone, Minze, Rainfarn, Ringelblume, Silberstrauch, Sonnenblume, Sonnenhut und Ysop, letzterer mit verdientem Trivialnamen „Bienenfreund“. Bei uns im Bienengarten wird die Wegwarte bald ihre hübschen blauen Kelche für die Wildbienen öffnen.

Anfang Juli, dem phänologischen Spätsommer, blühen bei manchen noch Rittersporn, Storchschnabel, Lobelien und Lavendel. In den Startlöchern stehen Astern, Bartblume, Efeu, Herbstanemone, Minze, Rainfarn, Ringelblume, Silberstrauch, Sonnenblume, Sonnenhut und Ysop, letzterer mit verdientem Trivialnamen „Bienenfreund“. Bei uns im Bienengarten wird die Wegwarte bald ihre hübschen blauen Kelche für die Wildbienen öffnen.

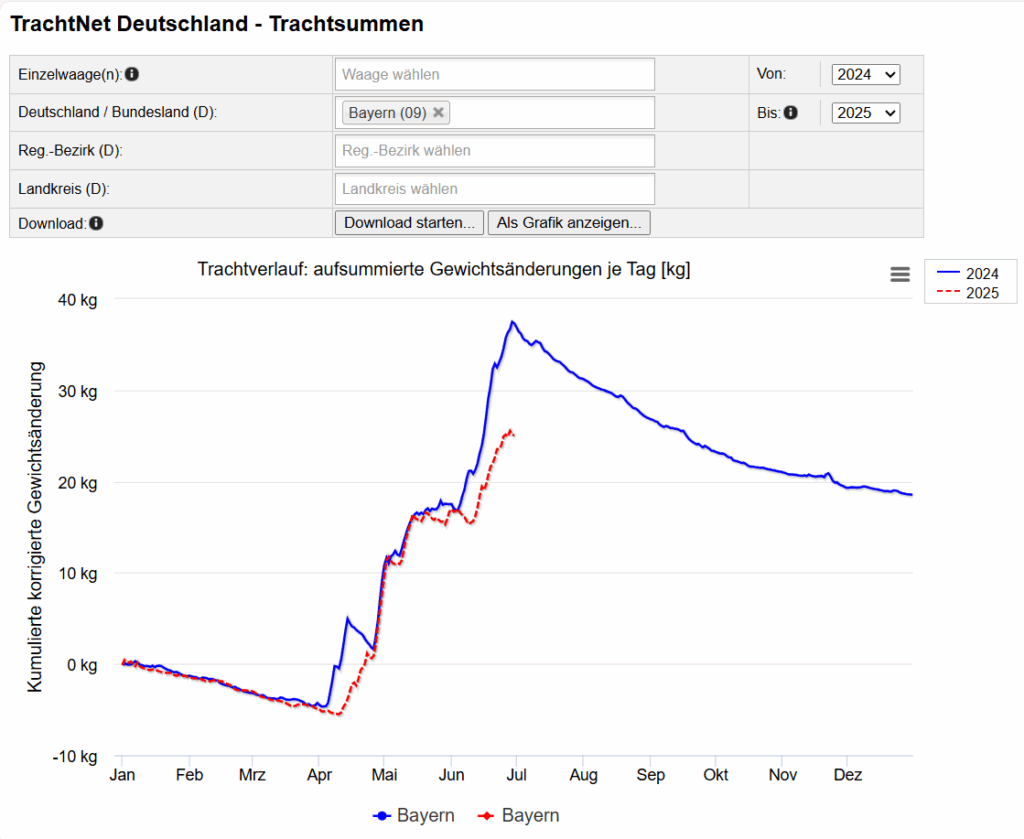

Spätestens in der ersten Juli-Woche versiegt in der Region Bamberg die Lindentracht als eine der letzten Massentrachten. Gut verfolgen lässt sich das Ende der blühreichen Zeit mittels der Bienenstock-Waagen des Projekts TrachtNet. Dort können die Gewichtswerte von Bienenvölkern für einzelne Standorte und kumuliert für Regionen eingesehen werden: https://dlr-web-daten1.aspdienste.de/cgi-bin/tdsa/tdsa_client.pl

Auch wir werden stellen unsere Daten unter der Waagen-Nr. 2191 dem TrachtNet zur Verfügung.

Honigernte

Zeitpunkt

Mit den kürzer werdenden Tagen ab der Sommersonnwende wird das Brutgeschäft der Bienen langsam zurückgefahren, ebenfalls versiegt die die Schwarmneigung. Der richtige Zeitpunkt zur Honigernte ist (bei uns) zwei Wochen nach dem Trachtende, da dann der Feuchtigkeitsgehalt in den Honigwaben passt. Die Bienen hatten also Zeit, sie „trocken zu pflegen“.

Bienenflucht

Für eine entspannte Ernte verwenden wir eine Bienenflucht. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Königin nicht im Honigraum aufhält. Mit ein Grund, warum wir Bruträume und Honigräume mittels Absperrgittern voneinander trennen. Als eine weitere Voraussetzung gilt, dass keine ehemals bebrüteten, also braunen Waben im Honigraum verwendet werden. Dies hält die Bienen ansonsten im Honigraum.

Für eine entspannte Ernte verwenden wir eine Bienenflucht. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Königin nicht im Honigraum aufhält. Mit ein Grund, warum wir Bruträume und Honigräume mittels Absperrgittern voneinander trennen. Als eine weitere Voraussetzung gilt, dass keine ehemals bebrüteten, also braunen Waben im Honigraum verwendet werden. Dies hält die Bienen ansonsten im Honigraum.

Die Bienenflucht wird am Vortag der Ernte morgens unter die Honigräume, also über das Absperrgitter eingelegt. Am nächsten Tag sind dann die Honigräume weitgehend frei von Bienen. Das ist schonender, als mit Abkehrbesen zu arbeiten.

Ausgeschleuderte Honigwaben

Jedes Volk bekommt nach dem Schleudern eine Zarge aufgesetzt, gefüllt mit zehn ausgeschleuderten Waben. Vorher wird das Absperrgitter entnommen. Die Zarge bildet sozusagen die dritte Brutraumzarge. Dies ist zugleich der erste Schritt zur jährlichen Wabenhygiene. Mehr dazu in den Monatsbetrachtungen im August.

Die restlichen leeren Honigwaben werden zum reinigenden Ausschlecken in die Völker gegeben. Dazu wird eine Folie auf die oberste Zarge so aufgelegt, dass ein schmaler, wenige Zentimeter breiter Spalt frei bleibt. Darauf kommt eine Leerzarge. Hierauf werden dann die Zargen mit den ausgeschleuderten Honigwaben aufgestapelt. Diese Zargen werden nur mit 8 Waben bestückt.

Die restlichen leeren Honigwaben werden zum reinigenden Ausschlecken in die Völker gegeben. Dazu wird eine Folie auf die oberste Zarge so aufgelegt, dass ein schmaler, wenige Zentimeter breiter Spalt frei bleibt. Darauf kommt eine Leerzarge. Hierauf werden dann die Zargen mit den ausgeschleuderten Honigwaben aufgestapelt. Diese Zargen werden nur mit 8 Waben bestückt.

Nach ein paar Tagen bis spätestens einer Woche sind die Waben trocken geputzt und fertig für die winterliche Aufbewahrung. So behandelt können sie nicht gärig werden. Sie würden sonst bei der Wiederverwendung im nächsten Jahr den frisch eingetragenen Nektar mit unerwünschten Hefen impfen.

Um Räuberei zu vermeiden, geschieht das Aufsetzen der ausgeschleuderten Waben grundsätzlich in den Abendstunden.

Futterversorgung sicherstellen

Bei der Honigernte muss darauf geachtet werden, dass den Völkern noch mindestens fünf Kilogramm Futter als Vorrat bleibt. Sonst besteht die Gefahr, dass die Bienen hungern. Sie stellen dann das Brutgeschäft ein und räumen bereits angelegte Brut wieder aus. Gegebenenfalls belässt man noch nicht gänzlich gefüllte Honigwaben im Honigraum oder es muss gefüttert werden.

Bei der Honigernte muss darauf geachtet werden, dass den Völkern noch mindestens fünf Kilogramm Futter als Vorrat bleibt. Sonst besteht die Gefahr, dass die Bienen hungern. Sie stellen dann das Brutgeschäft ein und räumen bereits angelegte Brut wieder aus. Gegebenenfalls belässt man noch nicht gänzlich gefüllte Honigwaben im Honigraum oder es muss gefüttert werden.

Varroabehandlung – jetzt oder später?

Gemülldiagnose

Grundlage für jede Varroabehandlung bildet immer die Feststellung des aktuellen Varroabefalls. In der Praxis hat sich dazu die Gemülldiagnose mittels Einlegen einer Windel gut bewährt. Die Windel wird nur zur Diagnose eingeschoben und danach wieder entfernt. Die Erfassung des Milbenabfalls über drei Tage liefert zuverlässige Werte. Bleibt die Windel länger eingeschoben, erschweren Wachskrümel das Auszählen der Milben. Zudem werden Ameisen angelockt. Wegen der Wachskrümel empfiehlt es sich, während der Gemülldiagnose auch keine frisch ausgeschleuderten Honigwaben von den Bienen reinigen lassen.

Ausgewertet werden die Windeln am besten vor Ort. Gezählt werden sowohl die dunkelbraunen Muttermilben, als auch die helleren Tochtermilben. Um keine Milben zu übersehen, kann eine Lupe oder Lupenbrille sehr hilfreich sein. Aus Umweltschutzgründen verzichten wir auf ölgetränkte Papierauflagen auf den Windeln. Die Gemülldiagnose führen wir kurz vor oder spätestens zur Honigernte durch.

Ausgewertet werden die Windeln am besten vor Ort. Gezählt werden sowohl die dunkelbraunen Muttermilben, als auch die helleren Tochtermilben. Um keine Milben zu übersehen, kann eine Lupe oder Lupenbrille sehr hilfreich sein. Aus Umweltschutzgründen verzichten wir auf ölgetränkte Papierauflagen auf den Windeln. Die Gemülldiagnose führen wir kurz vor oder spätestens zur Honigernte durch.

Jetzt oder später?

Basierend auf den Ergebnissen der Gemülldiagnose entscheiden wir, ob umgehend eine Varroabehandlung durchgeführt werden muss. Dabei orientieren wir uns an den für Juli geltenden Grenzwerten des Milbenfalls von fünf Milben pro Tag für heuer gebildete Jungvölker und von zehn Milben pro Tag für die bereits über ein Jahr alten Wirtschaftsvölker. Liegen die Werte unterhalb dieser Grenzen, können wir mit der standardmäßigen Sommerbehandlung mittels Ameisensäure noch bis August bei den Wirtschaftsvölkern und bis September bei den Ablegern zuwarten.

Bei der Behandlung mit Ameisensäure gilt: je mehr Bienen und Brut (noch) in den Völkern sind, desto schwieriger lässt sich ein ausreichender Behandlungserfolg erzielen und desto höher fallen die Brutschäden aus. Die Ableger dagegen befinden sich noch im Aufbau und eine (zu) frühe Behandlung hemmt deren Entwicklung. Die Wirtschaftsvölker werden natürlich immer erst nach dem Abräumen des Honigs behandelt!

Fazit

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Varroabehandlung am individuellen Befall eines Volkes mit Milben ausgerichtet sein soll. Dazu ist eine Diagnose unerlässlich. Eine vorbeugende Behandlung zu einem festgesetzten Termin, wie immer wieder mal gefordert wird, halten wir eher nicht für zielführendend. Es belastet und schwächt an sich widerstandsfähige Völker nur unnötig.

Weitere Informationen

Zu Varroabehandlung siehe auch die Flyerserie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Institut für Bienenkunde:

Zu Varroabehandlung siehe auch die Flyerserie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Institut für Bienenkunde:

- Flyer 1: Schadschwellen-orientierte Maßnahmen

- Flyer 2: Biotechnik

- Flyer 3: Medikamentöse Standardverfahren

Fortbildungen und Termine

Fr., 04.07.25 | 11.00 Uhr – FKBB-Netzwerkexkursion nach Oberhaid zum Thema „Zukunftsfähige Stadt“

Fr., 04.07.25 | 11.00 Uhr – FKBB-Netzwerkexkursion nach Oberhaid zum Thema „Zukunftsfähige Stadt“

Weitere Informationen siehe unter Aktivitäten und Termine.

Sa., 05.07.25 und Sa., 12.07.25 – 7. + 8. Modul: Honigernte und -verarbeitung (Imkerkurs für Anfänger)

Sa., 05.07.25 und Sa., 12.07.25 – 7. + 8. Modul: Honigernte und -verarbeitung (Imkerkurs für Anfänger)

Weitere Informationen siehe unter Aktivitäten und Termine.

“Wie kommt der Honig ins Glas?” – Honigschleudertage 2025

Termin 1: So., 20.07.2025 | 15.00 – 15.45 Uhr = Öffentliche Honigernte (ohne Verarbeitung!)

Standort Bienenweg (Ernte). Treffpunkt Bienen-InfoWabe. Keine Anmeldung erforderlich. Keine Kosten.

Termin 2: So., 27.07.2025 | 10.00 – 14.00 Uhr – keine Anmeldung mehr möglich

Standort Sternwarte (Ernte). Im Anschluss Obstmarkt 10 (Entdeckeln, Schleudern, Abfüllen). Anmeldung erforderlich.

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.

So., 20.07.25 – BIWa-Sonntagsöffnung mit öffentlicher Honigernte

14.00 – 17.00 Uhr |

14.00 – 17.00 Uhr |

Offenes Haus für alle … rund um Bienen, Honig, Imkerei und Natur.

Um 15.00 Uhr | Öffentliche Honigernte.

Alles weitere dazu siehe unter Aktivitäten und Termine.

Schulbienenführung zur Stärkung geflüchteter Kinder und Jugendlicher

Im Rahmen des Projekts zur Stärkung geflüchteter Kinder und Jugendlicher, koordiniert vom Freiwilligenzentrum (FWZ) der CariThek, erlebte eine kleine Gruppe von Kindern und einer Mutter während der Pfingstferien zwei spannende Schulbienenstunden.

Im Rahmen des Projekts zur Stärkung geflüchteter Kinder und Jugendlicher, koordiniert vom Freiwilligenzentrum (FWZ) der CariThek, erlebte eine kleine Gruppe von Kindern und einer Mutter während der Pfingstferien zwei spannende Schulbienenstunden.

Trotz Altersunterschiede waren alle lebhaft bei der Sache und hatten zum Teil auch schon richtig tolles Vorwissen zu Pflanzen, Bienen, der Imkerei und dem leckeren Honig, der natürlich auch verkostet wurde.

Gut vorbereitet durch Fototafeln, die die Bienen ganz groß herausbrachten …

… und durch unsere Schaufenster-Bienen …

… und geschützt durch Imkerbekleidung …

… war das Bienenstreicheln kein Problem mehr.

Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft Vertrauen aufbauen könnt zu allem, was euch noch fremd erscheint und vielleicht ein bisschen unheimlich. Das geht am besten durch die richtigen Informationsquellen und gesunden Menschenverstand!

Alles Gute euch allen!

„Viel besser als Youtube!“ Rundum zufrieden mit Dengel- und Sensenkurs 2025

18 Teilnehmende am Dengel- und Sensenkurs mit Josef „Jupp“ Schröder und Sebastian Zientek waren rundum zufrieden mit dem zweistündigen Workshop zur BIWa-Sonntagsöffnung am 15.06.2025. „Kein Youtube-Video kann diese unmittelbare Hilfestellung ersetzen, die ich hier erleben durfte“, meinte ein Kursteilnehmer, der sich trotz angekündigter Gewitterwarnung am Bienenweg im Erba-Park einfand.

18 Teilnehmende am Dengel- und Sensenkurs mit Josef „Jupp“ Schröder und Sebastian Zientek waren rundum zufrieden mit dem zweistündigen Workshop zur BIWa-Sonntagsöffnung am 15.06.2025. „Kein Youtube-Video kann diese unmittelbare Hilfestellung ersetzen, die ich hier erleben durfte“, meinte ein Kursteilnehmer, der sich trotz angekündigter Gewitterwarnung am Bienenweg im Erba-Park einfand.

Bis auf wenige Tropfen hatten wir wettermäßig doch noch einmal Glück gehabt. Einer kurzen theoretisch-praktischen Einführung im Sitzkreis, weitestgehend geschützt unter unserem Pavillonzelt, folgte rasch die Praxis vor Ort.

Etliche brachten dazu ihre eigenen Sensen mit, die vor Ort richtig eingestellt und von Sebastian fachmännisch gedengelt wurden. Nicht alle Sensenblätter jedoch waren noch tauglich. Ein paar werden künftig wohl als reine Dekoration dienen.

Jupp hat’s ebenfalls noch drauf und motivierte die Anwesenden mittels Berichtigung der Körperhaltung für ein anstrengungsfreies Dengeln.

Der nächste Dengelkurs und Sensenkurs wird voraussichtlich wieder in zwei Jahren am 3. Sonntag im Juni stattfinden. Schon mal vormerken!