Die Klasse 2b der Scheßlitzer Kilian-Grundschule kam trotz Regenwetter zu Besuch der Bamberger Schulbiene, um zu erfahren, wie der Honig ins Glas kommt und was das Besondere an Honigbienen ist. Nämlich, dass sie hauptverantwortlich für unser Obst, Gemüse und Beeren sind.

Die Klasse 2b der Scheßlitzer Kilian-Grundschule kam trotz Regenwetter zu Besuch der Bamberger Schulbiene, um zu erfahren, wie der Honig ins Glas kommt und was das Besondere an Honigbienen ist. Nämlich, dass sie hauptverantwortlich für unser Obst, Gemüse und Beeren sind.

Unterricht im Bienengarten

Zu Beginn spürten wir unseren Sinnen nach. Dazu tasteten sich die Schüler zunächst mit geschlossenen Augen durch den Sinnespfad. Mit den Füßen spürten sie die unterschiedlichen Strukturen des Wegs. Mit den Händen fühlten sie die Halbreliefs an den beiden Handläufen. Im zweiten Durchlauf ging’s mit offenen Augen und Nasenflügeln zurück, um jetzt die Insekten in den duftenden Begleitpflanzen zu sehen und zu riechen.

Zu Beginn spürten wir unseren Sinnen nach. Dazu tasteten sich die Schüler zunächst mit geschlossenen Augen durch den Sinnespfad. Mit den Füßen spürten sie die unterschiedlichen Strukturen des Wegs. Mit den Händen fühlten sie die Halbreliefs an den beiden Handläufen. Im zweiten Durchlauf ging’s mit offenen Augen und Nasenflügeln zurück, um jetzt die Insekten in den duftenden Begleitpflanzen zu sehen und zu riechen.

Im Anschluss rätselten wir, welche Blüten wir errochen haben (Katzenminze, Lavendel, Bartblume und Zitronenthymian). Und wie ist das eigentlich: Haben Bienen die gleichen Sinneseindrücke wie Menschen? Klar, sie riechen den Nektar. Doch womit, wenn sie doch gar keine Nase haben?

Im Anschluss rätselten wir, welche Blüten wir errochen haben (Katzenminze, Lavendel, Bartblume und Zitronenthymian). Und wie ist das eigentlich: Haben Bienen die gleichen Sinneseindrücke wie Menschen? Klar, sie riechen den Nektar. Doch womit, wenn sie doch gar keine Nase haben?

Ein großes Bild von einer Biene zeigt die Fühler, die das Riechen übernehmen. Auch die Augen von Bienen sind ganz anders als unsere. Denn um die Landschaft unter sich zu erkennen, wenn sie so klein und schnell durch die Lüfte sausen, braucht es eine ganz besondere Ausstattung, nämlich Netzaugen, auch Facettenaugen genannt.

Unterricht in der Bienen-InfoWabe

Der Nektar ist erschnüffelt und mit dem Bienenrüssel aufgesaugt. Womit aber bringen die Bienen die Flüssigkeit zurück? Eine schlaue Schülerin wusste den exakten Ausdruck: In der Honigblase! Ein Bienenmodel in der Bienen-InfoWabe, in die wir uns wegen des beginnenden Regens zurückzogen, verdeutlicht die tolle Innentasche der Honigbiene.

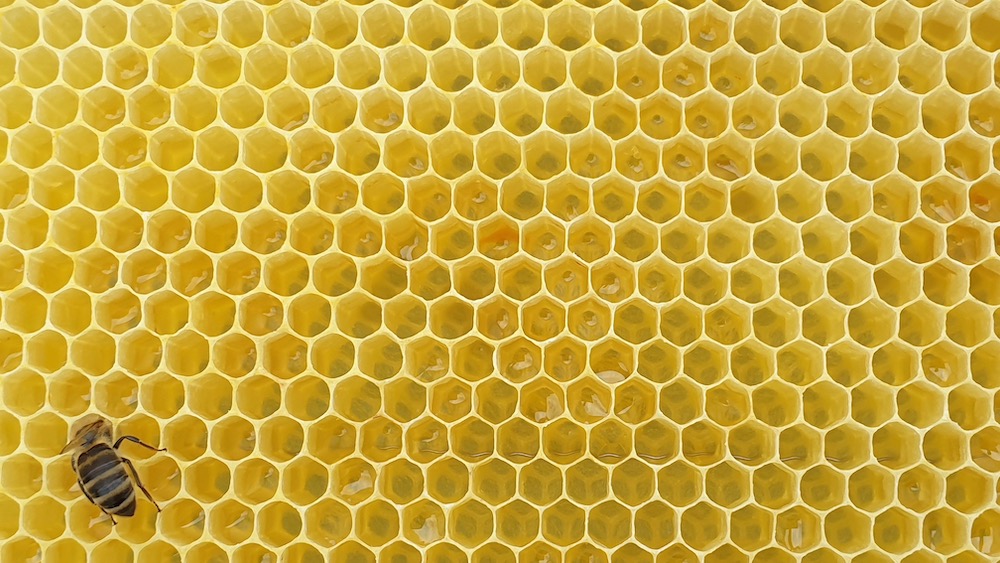

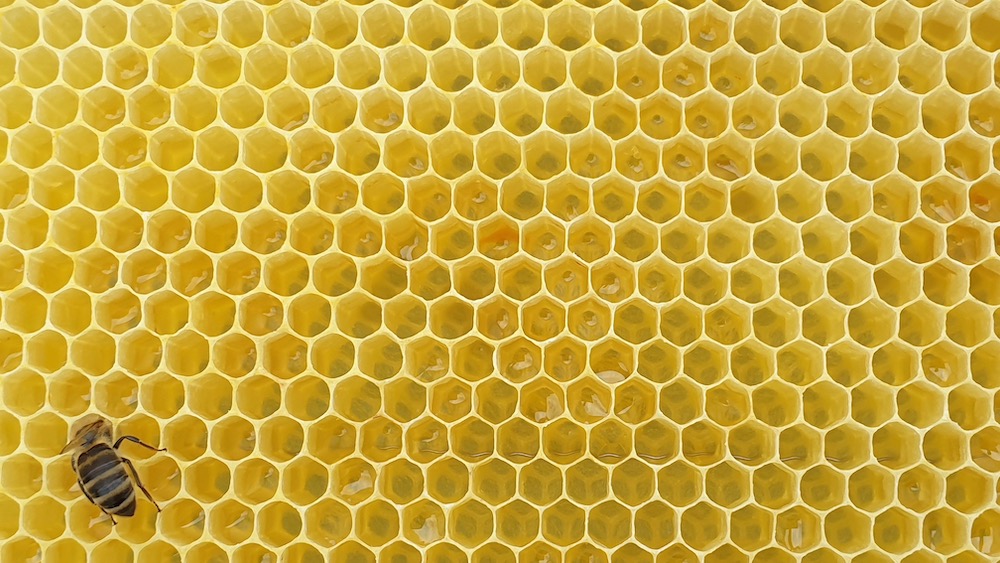

Vermengt mit Enzymen der Kopf- und Mandibelspeicheldrüsen entwickelt sich der Nektar zu Honig und wird in Waben eingelegt. Dazu hängt die Imkerin oder der Imker ein Rähmchen mit einer Wachsplatte ein.

Viele dieser Rähmchen werden hintereinander in einen Kasten gehängt, der Zarge heißt. Zwei bis vier davon stehen dann übereinander. Der untere ist meistens der Brutraum, der obere der Honigraum. Zusammengenommen heißt das dann „Beute“. In früheren Zeiten war das ein Baumstamm (Stock). Daher existieren mehrere Bezeichnungen für die Bienenwohnung, zum Beispiel Bienenstock.

Darin wird das Bienenvolk von Wächterbienen beschützt. Nur diese sind an drei bis vier Tagen ihres kurzen (etwa 35-40 Tage dauernden) Lebens stechbereit und sitzen hinter dem Einflugloch. Wir müssen also keine Sorge haben, wenn wir im Freien einer Biene begegnen. Sie ist eine Flug- oder Sammelbiene und interessiert sich daher nur fürs Holen von Grundnahrungsmittel (Nektar, Pollen, Wasser und Propolis). Nur, wenn wir ihr Leben direkt bedrohen, wehrt sie sich natürlich.

Nun ist also aus dem Nektar Honig geworden. Ist er trocken genug, können wir die etwa zweieinhalb Kilo schweren Honigwaben ernten.

Wir erkennen die Reife des Honigs an einer Wachsschicht. Diese muss erst mit einer speziellen Gabel heruntergekratzt werden, damit der Honig aus der Wabe fließen kann.

Die nun offene Honigwabe wird in einen Schleuderkorb gegeben. Er wird mit einer Kurbel ganz schnell gedreht, um den Honig aus der Wabe zu schleudern. Der über einen Quetschhahn abfließende Honig wird in einem Honigtopf aufgefangen, der ebenfalls einen Ausflusshahn hat. Ein leeres Glas darunter gehalten, und schon können wir den Honig auf unseren Frühstückstisch stellen.

Nun hatten wir natürlich richtig Lust aufs Honigschlecken bekommen. Deshalb gab es eine kleine Honigverkostung. Schmeckt schon sehr anders als die sirupartigen Honige aus dem Supermarkt, nicht wahr?! Honig vom Imker oder der Imkerin aus der Region sorgt nicht nur für leckeren Geschmack. Er ist außerdem für die Bestäubungsleistung in der eigenen Region wichtig.

Echte Bienen sehen

Zum Schluss konnte die Klasse in zwei Gruppen echte Bienen hinter Plexiglas ganz von der Nähe betrachten. Die andere Hälfte erhielt eine Bildpostkarte von den Anfängen der Imkerei, die sie enträtseln durften, bevor wir die Gruppen tauschten.

Da ich leider nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein konnte, gibt’s leider keine Fotos zu dem Geschehen draußen bei der Schaufensterbeute. Na, vielleicht hat die Klassenleiterin, Frau Groh, noch welche gemacht und reicht sie uns nach!

Wir hoffen, es war interessant und lehrreich und ihr Scheßlitzer kommt wieder einmal zu uns! Vielleicht das nächste Mal bei besserem Wetter, damit wir auch zum Lehrbienenstand gehen können!

Das Thema Wachs wird gerade von Anfängern in der Imkerei häufig unterschätzt. Aber auch Fortgeschrittene können mit dem Spezialheft „WACHS“ ihr Wissen auffrischen und erweitern. Das Team des Deutschen Bienenjournals hat alles Wichtige rund um Bienenwachs gut zusammengefasst. Das Heft spannt einen Bogen von der Produktion von Wachs durch Bienen über Wabenmanagement, Imkern mit Naturbau, Wachsqualität, Wachs schmelzen und verarbeiten, Produkten und kreativen Ideen mit Wachs bis hin zu seiner Anwendung in der Apitherapie.

Das Thema Wachs wird gerade von Anfängern in der Imkerei häufig unterschätzt. Aber auch Fortgeschrittene können mit dem Spezialheft „WACHS“ ihr Wissen auffrischen und erweitern. Das Team des Deutschen Bienenjournals hat alles Wichtige rund um Bienenwachs gut zusammengefasst. Das Heft spannt einen Bogen von der Produktion von Wachs durch Bienen über Wabenmanagement, Imkern mit Naturbau, Wachsqualität, Wachs schmelzen und verarbeiten, Produkten und kreativen Ideen mit Wachs bis hin zu seiner Anwendung in der Apitherapie.