Von 12 Modulen des BLIB-Imkerkurs für Anfänger (AK21) sind bereits ein Viertel absolviert. Im Modul 3 zu Bienengesundheit und Bienenkrankheiten glänzten 20 Teilnehmende mit Anwesenheit, sie hatten sich nicht von einem Online-Kurs abschrecken lassen. Noch lässt sich auch das Meiste in der Theorie erläutern. Doch natürlich muss es für unseren ehemaligen Bienenpaten Marco Rust ein wenig heftig sein, so in die Imkerei einzusteigen – ohne direkten Bienenkontakt und dann auch gleich noch mit so einem ersten Thema. Es wird besser, versprochen!

Von 12 Modulen des BLIB-Imkerkurs für Anfänger (AK21) sind bereits ein Viertel absolviert. Im Modul 3 zu Bienengesundheit und Bienenkrankheiten glänzten 20 Teilnehmende mit Anwesenheit, sie hatten sich nicht von einem Online-Kurs abschrecken lassen. Noch lässt sich auch das Meiste in der Theorie erläutern. Doch natürlich muss es für unseren ehemaligen Bienenpaten Marco Rust ein wenig heftig sein, so in die Imkerei einzusteigen – ohne direkten Bienenkontakt und dann auch gleich noch mit so einem ersten Thema. Es wird besser, versprochen!

Frage für Frage … jede zu seiner Zeit

Die Teilnahme im Chat war hoch. Es wurden Fragen gestellt, die mal mehr, mal weniger mit den eigentlichen Kursinhalten zu tun hatten. Das liegt auch daran, dass manche bereits mit eigenen Völkern am Start sind oder bereits imkern und völlig verständlich eine Chance auf Einzelberatung sehen. Entweder, wir mussten dann um Geduld bitten und auf nächste Module verweisen, in denen wir der Frage vollumfänglich gerecht werden können, oder wir konnten sie „schnell mal eben“ im Chat beantworten, oder wir verwiesen auf das Kursende, wenn noch Zeit bleibt (was es tat), oder wir behandelten sie nach Kursende in den 15-20 „Service-Minuten“, die wir speziell dafür einplanten. (@Peter: Deine Frage nach den Beutensystemen und -anbietern vertiefen wir in M4 noch mal.)

Die Frage, ob Krankheiten bei Bienen sehr häufig vorkämen, beantworteten wir natürlich für alle sofort. Wer seine Völker gewissenhaft, hygienisch und minimalinvasiv führt, wessen Königin heil und gut versorgt vom Jungfernflug zurückkam und zwei, drei Jahre Legeleistung erbringt, wo die Standortbestimmungen passen (was auch ein Erfahrungswert sein kann) und die Winter nicht zu lange andauern, kann davon ausgehen, „nur“ die üblichen Varroaprobleme in den Griff bekommen zu müssen.

Häufige Bienenkrankheiten und Vorkehrungen

Häufige Bienenkrankheiten und Vorkehrungen

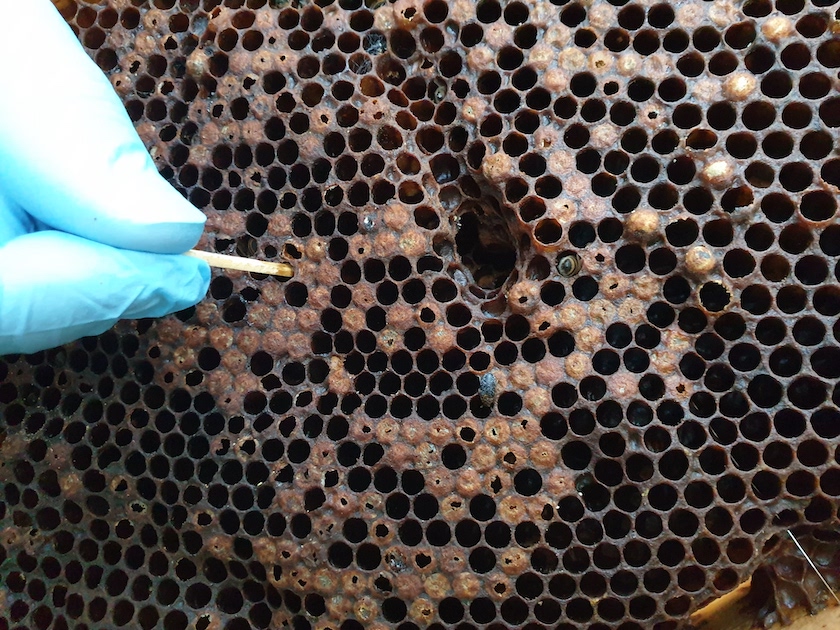

Dennoch … vor dem Erreger der (auch im Landkreis Bamberg gemeldeten) Amerikanischen Faulbrut (AFB), dem Akuten bzw. Chronischen Paralysevirus und vor Nosemose ist kein Volk absolut gefeit. Weitere Krankheiten wie die Maikrankheit (Wassermangel) oder Kalkbrut (zu kalter, zugiger Standort) können jedoch mit einfachen Vorkehrungen verhindert werden.

So wurde zwar im ABC der Bienenkrankheiten nicht auf alle dezidiert eingegangen, sondern besonders auf Hilfsmittel hingewiesen, die das Erkennen der Krankheiten und dem Wissen um die Sperrbezirke bei AFB (gemeldet im Tsis, TierSeuchenInformationsSystem und in den örtlichen Amtsblättern) möglich machen. Das A und O – und damit auch der erste Teil des Kurses – ist und bleibt die Gesunderhaltung durch Vorbeugung. Hier ging Reinhold auf die den Bienen innewohnenden Abwehrmechanismen ein und stellte positive wie negative Einflussfaktoren vor:

So wurde zwar im ABC der Bienenkrankheiten nicht auf alle dezidiert eingegangen, sondern besonders auf Hilfsmittel hingewiesen, die das Erkennen der Krankheiten und dem Wissen um die Sperrbezirke bei AFB (gemeldet im Tsis, TierSeuchenInformationsSystem und in den örtlichen Amtsblättern) möglich machen. Das A und O – und damit auch der erste Teil des Kurses – ist und bleibt die Gesunderhaltung durch Vorbeugung. Hier ging Reinhold auf die den Bienen innewohnenden Abwehrmechanismen ein und stellte positive wie negative Einflussfaktoren vor:

• Nahrung

• Witterung

• Krankheitserreger(Bakterien, Viren, Pilze, Protozoen)

• Parasiten, Bienenschädlinge, Feinde

• Umweltschadstoffe / Pflanzenschutzmittel

• Imker

Vorbeugende Maßnahmen betreffen die Auswahl gesunder Völker und deren umsichtige Versorgung, wobei die kritische Phase der Unterversorgung im Frühjahr liegt. Also zu einem Zeitpunkt, wenn man meinen könnte: „Juhu, der Winter ist überstanden, mein Volk lebt noch!“ Doch mehrere Kältetage könnten dafür sorgen, dass das sich vermehrende Volk seine allerletzten Reserven anpackt und diese nicht mehr ausreichen, bis die Flugtemperatur bei ca. 10-12° C wieder passt.

Rückschau Modul 2

Rückschau Modul 2

Darauf gingen wir bereits in Modul 2 am 27.3. ein, das den Frühjahrsarbeiten gewidmet war. Die Durchsicht der Völker sollte über den Futterbestand und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Volkes Auskunft geben – vorausgesetzt, man weiß, auf welche Zeichen man Ausschau halten muss. Anhand Fotos ist das zwar zu erklären, doch lieber wäre uns allen natürlich die direkte Anschauung am Lehrbienenstand gewesen.

Wegen der Pandemie dürfen jedoch alle letzt- und diesjährigen Kursteilnehmenden für zwei weitere Jahre die Gelegenheit nutzen, uns wiederholend zu besuchen. Doch ist davon auszugehen, dass sie bis dahin genügend Erfahrungen gesammelt haben, um sich selbst ein Bild machen zu können.

Rückschau Modul 1

Rückschau Modul 1

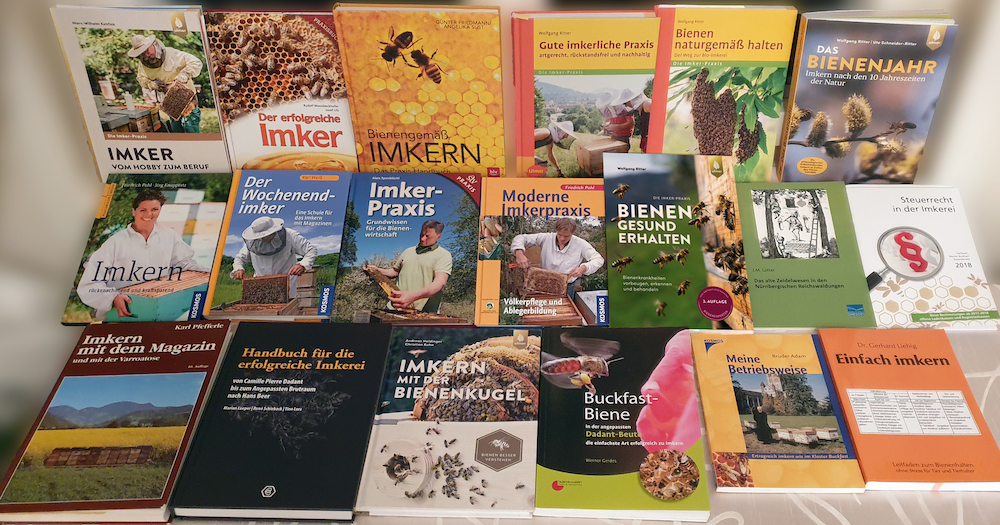

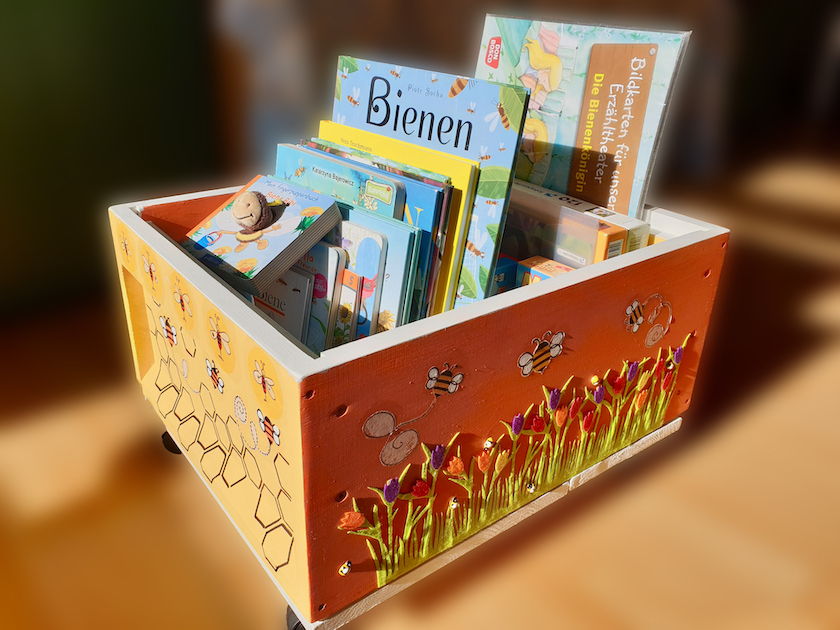

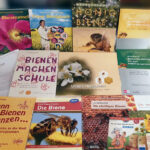

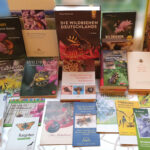

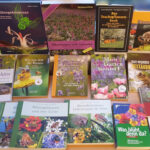

Für das erste Modul, das am Abend vor M2 stattfand, erläuterten wir die Imkerei im Jahreslauf, gingen auf die Biologie und den Lebensraum von Honigbiene wie auch Wildbienen ein, wiesen auf Literatur und Medientipps zur Selbstinformation hin und stellten die Strukturen und Ansprechpartner/innen in der Imkerei vor. Fortbildung sollte einer jeden Imkerin und jedem Imker über alle aktiven Jahre hinweg selbstverständlich sein. Gerade zu Beginn seiner Leidenschaft ist man sehr aufnahmefähig und nimmt gerne an weiteren Kursprogrammen teil, die allerdings leider momentan wenig angeboten werden. Wir zeigten auf, wo die Termine zu finden sind und wer als Anbieter fungiert.

Leider sind mittlerweile Fördermittel und Finanzierungshilfen aus öffentlicher Hand stark reduziert worden. Einige unglückliche Mini-Finanzspritze zu Liebig-Dispensern für Imkervereinsmitgliedern erwähnten wir erst gar nicht, da diese sinnlos wegen Nicht-Organisierbarkeit verpufften. An geförderten Großanschaffungen hingegen bleiben prinzipiell noch die Honigschleuder oder ein Wachsschmelztopf übrig. Um diese vom Land Bayern gefördert zu bekommen, ist eine Betriebsnummer notwendig, die – je nach Landkreis – bei der Anmeldung der Völker erteilt wird. In Bamberg geht das getrennte Wege.

Jetzt hoffen wir nur noch darauf, dass sich UNSERE Wege in einer Woche kreuzen werden und wir uns zu Modul 4, der Honigraumerweiterung und Ablegerbildung, am 17. bzw. 18.04. am Lehrbienenstand am Bienenweg endlich persönlich kennenlernen werden. Das einzig Positive an der Pandemie ist, dass drei kleinen Gruppen zwischen 5 und 7 Teilnehmenden gebildet werden und somit Gelegenheit geschaffen ist, viel Zeit für jede/n Einzelnen zu haben.

Wir freuen uns auf euch!