Auf fünf Teile ist unsere Berichtsreihe zum Veitshöchheimer Imkertag 2017 am 09.07.2017 angelegt. Schließlich sind wir das denjenigen schuldig, die wegen unserer Fortbildungsreise eventuell an der Bienen-infoWabe vor verschlossener Türe standen.

Auf fünf Teile ist unsere Berichtsreihe zum Veitshöchheimer Imkertag 2017 am 09.07.2017 angelegt. Schließlich sind wir das denjenigen schuldig, die wegen unserer Fortbildungsreise eventuell an der Bienen-infoWabe vor verschlossener Türe standen.

Folgende Vorträge werden in laufender Folge von uns beschrieben:

- BeeWarned – Vespa Velutina und dem kleinen Beutenkäfer auf der Spur (Dr. Nicole Höcherl)

- Bienenweide für Beet und Balkon (Dr. Ingrid Illies)

- Bienenwachs – Verfälschungen vermeiden, aber wie? (Johann Fischer)

- Aktuelles zur Varroa (Dr. Stefan Berg)

Was wir auf dem – wie so oft brütendheißen – Freigelände und an den Informationsständen in Foyer und Sebastian-Englerth-Saal vorfanden und näher beäugten, ist hingegen heutiger Beitragsgegenstand.

Imkermarkt mit verschiedenen Imkereibedarfshändlern

Wieder mit dabei: Immengärtnerei Bernhard Jaesch, der zahlreiche für (Wild-)Bienen interessante Pflanzen bereit hielt. Doch da wir unseren Bamberger Bienengarten so ziemlich fertig haben unter Einschaltung hiesiger Gärtnereien, enthielten wir uns heuer des Kaufs. Beim nächsten Mal füllen wir dann etwaige Lücken auf, denn die Auswahl ist schon etwas besonderes. Seine Listen liegen übrigens bei uns in der Bienen-InfoWabe aus – einfach anfragen.

Wieder mit dabei: Immengärtnerei Bernhard Jaesch, der zahlreiche für (Wild-)Bienen interessante Pflanzen bereit hielt. Doch da wir unseren Bamberger Bienengarten so ziemlich fertig haben unter Einschaltung hiesiger Gärtnereien, enthielten wir uns heuer des Kaufs. Beim nächsten Mal füllen wir dann etwaige Lücken auf, denn die Auswahl ist schon etwas besonderes. Seine Listen liegen übrigens bei uns in der Bienen-InfoWabe aus – einfach anfragen.

Uns zog’s in die etwas kühleren Innenräume. Folge Sie uns.

Wildlebensraumberatung in Bayern

Am Infostand Wildbienenlebensraumberatung berichtete uns die für Unterfranken zuständige Beraterin, Anne Wischemann aus dem Fachzentrum für Agrarökologie in Karlstadt, über die Aufgabengebiete des von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft regional eingerichteten Beratungsdienstes.

Die Beratungsleistung bestand heute für uns darin, dass wir vom Institut für Biodiversitätsinformation e. V. (IfBI) aus Ebern erfuhren, die z. B. Lebensräume für Wildbienen aufsuchen und über einen längeren Zeitraum beobachten möchten. Da könnte man doch glatt zu uns in den Bienenweg 1 nach Bamberg kommen und unsere neu angesäte Bienenblühwiese observieren. Netzwerken also ist eine der Hauptaufgaben, und da lässt sich sicherlich gut andocken, denn das ist ja auch eine der unsrigen selbstgestellten Aufgabe.

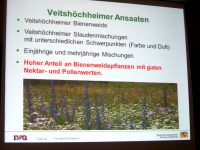

Passend dazu auch unser Gang zu den Bienenblühweiden, die uns immer wieder mit ihrer Vielfalt erfreuen. Nun haben wir inzwischen ebenfalls eine Blühwiese an der Bienen-InfoWabe, doch die Überlegungen dazu gingen vor einigen Jahren von hier aus.

Passend dazu auch unser Gang zu den Bienenblühweiden, die uns immer wieder mit ihrer Vielfalt erfreuen. Nun haben wir inzwischen ebenfalls eine Blühwiese an der Bienen-InfoWabe, doch die Überlegungen dazu gingen vor einigen Jahren von hier aus.

Kleine Biene ganz groß – Die Honigbiene unter der Lupe

Unter neuesten Mikroskopiergeräten (Bresser Science ETD 101 binokular 2-D-01-1 Nimax) konnten verschiedene Bienenbestandteile genauesten betrachtet werden. Pro Gerät waren heweils ein Präparat mit z. B. Kopf, Beine oder Stachel der Biene sowie eine Varroamilbe von oben und unten studierbar. Erklärungen gaben die daneben liegenden Detailzeichnungen. Toll gemacht!

Unter neuesten Mikroskopiergeräten (Bresser Science ETD 101 binokular 2-D-01-1 Nimax) konnten verschiedene Bienenbestandteile genauesten betrachtet werden. Pro Gerät waren heweils ein Präparat mit z. B. Kopf, Beine oder Stachel der Biene sowie eine Varroamilbe von oben und unten studierbar. Erklärungen gaben die daneben liegenden Detailzeichnungen. Toll gemacht!

Auch wir haben einige Mikroskope in der Bienen-InfoWabe, die natürlich längst nicht in dieser Kategorie mitspielen können. Dennoch – die Neugier zu wecken, den winzigen Tierchen ihre Geheimnisse zu entreißen vermögen sie ebenso.

Bienengesundheitsdienst

In unserem Blog oft erwähnt und im Jahresprogramm 2016 bereits zu Gast: Dr. Andreas Schierling am Stand seines Bienengesundheitsdienstes (Tiergesundheitsdienst) aus Grub.

In unserem Blog oft erwähnt und im Jahresprogramm 2016 bereits zu Gast: Dr. Andreas Schierling am Stand seines Bienengesundheitsdienstes (Tiergesundheitsdienst) aus Grub.

Verschiedene Präparate, ein ausführliches Poster sowie ein Ständer mit zahlreichen Merkblättern und Antragsformularen sowie natürlich eine kompetente Beratung erwartete die Besucher. Übrigens sind seit 2018 auch Wachsanalysen kostenfrei möglich. Einen Satz dieser Anträge finden Sie auch bei uns in der Bienen-InfoWabe zum Mitnehmen.

Verschiedene Präparate, ein ausführliches Poster sowie ein Ständer mit zahlreichen Merkblättern und Antragsformularen sowie natürlich eine kompetente Beratung erwartete die Besucher. Übrigens sind seit 2018 auch Wachsanalysen kostenfrei möglich. Einen Satz dieser Anträge finden Sie auch bei uns in der Bienen-InfoWabe zum Mitnehmen.

Zu diesem Thema mehr im Vortrag von Johann Fischer: Bienenwachs – Verfälschungen vermeiden, aber wie?“ in der dritten Folge unserer Blogberichtsreihe.

Masterarbeiten

Über die Auswirkungen von „Hyperthermie auf das Verhalten von Arbeiterinnen (Apis mellifera)“ und zu „Beobachtungen und Untersuchungen der Bienen/Wildbienenfauna bei Beet- und Balkonpflanzen“ informierten großflächige Plakate, jeweils mit persönlichen Ansprechpartnern aus der Justus-Liebig-Universität Würzburg (Arne Kablau) und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (Franz Härtl). Diese stellten ihre Masterarbeit vor und gaben bereitwillig Auskunft.

Über die Auswirkungen von „Hyperthermie auf das Verhalten von Arbeiterinnen (Apis mellifera)“ und zu „Beobachtungen und Untersuchungen der Bienen/Wildbienenfauna bei Beet- und Balkonpflanzen“ informierten großflächige Plakate, jeweils mit persönlichen Ansprechpartnern aus der Justus-Liebig-Universität Würzburg (Arne Kablau) und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (Franz Härtl). Diese stellten ihre Masterarbeit vor und gaben bereitwillig Auskunft.

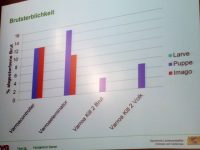

Ein (vorläufiges) Ergebnis daraus: Die Behandlung hat Auswirkungen auf die Brut. Die auch mit Objekten vorgestellte Untersuchungsmethode zeigt die Sensitivität bei verschiedenen Zuckergaben auf. Außerdem: Die Mortalitätsrate unterschiedlicher Bienenlebensalter (Alterskohoren) war unterschiedlich hoch. Die noch nicht verifizierte Aussage, die Lebensalter wären gekürzt, müssen mit T-Tests erst noch bewiesen werden. Man stünde da in den Startlöchern. Ist aber immer interessant, wer da an was und mit welchen Methoden im Augenblick forscht, so unser Fazit.

Ein (vorläufiges) Ergebnis daraus: Die Behandlung hat Auswirkungen auf die Brut. Die auch mit Objekten vorgestellte Untersuchungsmethode zeigt die Sensitivität bei verschiedenen Zuckergaben auf. Außerdem: Die Mortalitätsrate unterschiedlicher Bienenlebensalter (Alterskohoren) war unterschiedlich hoch. Die noch nicht verifizierte Aussage, die Lebensalter wären gekürzt, müssen mit T-Tests erst noch bewiesen werden. Man stünde da in den Startlöchern. Ist aber immer interessant, wer da an was und mit welchen Methoden im Augenblick forscht, so unser Fazit.

Interessant auch alle Vorträge in Veitshöchheim: Bleibt dran!