Normalerweise ist man vor Bienen jeder Art sicher. Sie neigen nicht zu einem Besuch in der Wohnung, um nach Süßem zu fahnden, im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Wespen – und auch da sind es nur wenige Arten, denen es nach dem Brutgeschäft ab Ende Juli / Anfang August nach Süßem und Fleischigem gelüstet.

Normalerweise ist man vor Bienen jeder Art sicher. Sie neigen nicht zu einem Besuch in der Wohnung, um nach Süßem zu fahnden, im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Wespen – und auch da sind es nur wenige Arten, denen es nach dem Brutgeschäft ab Ende Juli / Anfang August nach Süßem und Fleischigem gelüstet.

Doch nun ist mit dem Verblühen der letzten Lindenbäume die Zeit der sogenannten Massentrachten vorbei – vom Honigtau in den Wäldern, so die Läusepopulation gut ist. Die Felder sind von Blühendem weitestgehend leergeräumt und allenfalls Kornblumen und Weißklee finden sich mal mehr, mal weniger. In den Gärten erfreuen hingegen einige Blüher mehr noch das menschliche und bienische Auge: Löwenmäulchen (die bevorzugt von den Hummeln besucht werden), Rosen und Dahlien (doch nur die ungefüllten zählen für Bienen), einige späte Lavendel, der Sonnenhut (vor allem bei Schmetterlingen und Wildbienen begehrt), auf der Blühwiese Wilde Malven, Wegwarte, Königskerzen und Flockenblume, in unserem Bamberger Bienengarten öffnet die Blasenesche ihre ersten Blütenrispen, außerdem frühe Astern und Minzen … es ist die Zeit der Läppertracht.

So läppert sich das eine oder andere Nektartröpfchen in den Honigblasen der Bienen und wird nicht mehr verschmäht, da ja sonst nichts an Üppigerem davon ablenkt. Bienen sind blütenstet, das heißt, sie besuchen bevorzugt die selbe Pflanzenart, bis diese vom Nektar und / oder Pollen befreit ist. Erst dann geht es zur nächsten. Daher ist sie unverzichtbare Oberbestäuberin unserer Kulturpflanzen. Sorry, Wildbienen, der Thron gebührt nicht nur euch, auch, wenn manche Zeitgenossen das derzeit anders kommunizieren. Nein, wir wollen die beiden Bienenarten keinesfalls gegeneinander ausspielen, wir brauchen euch alle!

So läppert sich das eine oder andere Nektartröpfchen in den Honigblasen der Bienen und wird nicht mehr verschmäht, da ja sonst nichts an Üppigerem davon ablenkt. Bienen sind blütenstet, das heißt, sie besuchen bevorzugt die selbe Pflanzenart, bis diese vom Nektar und / oder Pollen befreit ist. Erst dann geht es zur nächsten. Daher ist sie unverzichtbare Oberbestäuberin unserer Kulturpflanzen. Sorry, Wildbienen, der Thron gebührt nicht nur euch, auch, wenn manche Zeitgenossen das derzeit anders kommunizieren. Nein, wir wollen die beiden Bienenarten keinesfalls gegeneinander ausspielen, wir brauchen euch alle!

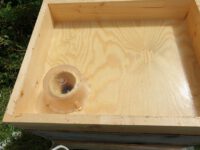

Jetzt, also im aus Sicht der Tierwelt ausgehenden Sommer, ernten Imker/innen den Honig und erhalten daher so manchen Besuch ihrer Schützlinge – sofern sie den Schleuderraum nicht mit einem Fliegengitter geschützt hatten. Sobald die Morgenkühle schwindet, sind Bienen auf der Suche nach allem, was nach Honig und Wachs riecht. Sobald die erste Spurbiene Witterung aufgenommen hat, sind sehr schnell auch alle anderen Sammelbienen des Volkes informiert. Wehe den Menschen, die in der Nacht gelüftet und Spätaufsteher/innen sind!

Was tun, wenn der Raum voller Honigbienen ist?

Wir hatten das auch einmal erlebt und das Fensterschließen verpasst. Der Raum, in dem wir tags zuvor Honig verarbeitet hatten, war am Morgen gegen 8 Uhr oller erwartungsvoll summender Bienen, die das Entdeckelungsgeschirr besetzten, obwohl wir es mit einem Tuch abgedeckt hatten. Ihre Riechorgane an den Fühlern sind hochsensorisch, noch mehr als Hundenasen. Doch sind Sammelbienen glücklicherweise nicht aggressiv. Wir Imker/innen wissen das, stehen wir doch schließlich oft genug in ganzen Wolken von braun-schwarz gestreiften Leibern. Ruhe bewahren und keinesfalls Herumwedeln ist unsere Devise. Doch wie loswerden? Mit sanften Worten geht das leider nicht, allen selbsternannten Bienenflüsterern zum Trotz.

Nun, Bienen streben nach dem Licht, das gilt es zu nutzen. Warteposition am Fenster einnehmen, und jedesmal, wenn eine Biene versucht, mit ihrem Schatz zurück zum Volk zu fliegen, wird sie vorsichtig, jedoch beherzt, mit einem festem Karton oder Haushaltssieb als Schubhilfe, vollends hinausgeschubst und hinter ihr sofort wieder das Fenster geschlossen. Das ist bei all dem regen Kommen und Gehen nicht so einfach.

Also lässt man sich die Bienen eine Weile lang am Innenfensterglas versammeln, öffnet es dann, bugsiert sie mit den Hilfsmitteln – Imker/innen wagen es mit ihren bloßen Händen – hinaus und verschließt ganz, ganz schnell wieder das Fenster, bevor sie – oder die Neuankömmlinge, die draußen schon auf Einlass gewartet haben – wieder hereingeflogen kommen .

.

Nach etwa einer geduldigen Dreiviertelstunde bis Stunde ist die letzte Biene heimflugbereit bzw. die sich wieder hineinmogelnden Bienen, die es an der Fensterwache vorbeigeschafft haben. Es kehrt Stille ein. Irgendwie schade. Doch jetzt erst einmal ein verdientes Frühstück, ein Honigbrot zum Beispiel – aber nur mit dem Lieblingsmenschen zusammen und ohne Begleitsummen.

Eine andere Methode wäre, die Nacht abzuwarten. Alle Bienen verlassen mit zunehmend schwindendem Sonnenlicht bzw. beginnender Kühle den Raum, um nach Hause zu fliegen. Nur gemeinsam im Volksverbund wird die Nacht verbracht.

Sobald die letzten Bienen den Raum verlassen haben, ist sofort Putzen angesagt. Denn Bienen machen auch mal Kacka, und der geht manchmal nur sehr schwer weg, Wo lauwarmes Wasser mit Spülmittel nicht hllft, ist Reinigungsbenzin die nächste Wahl, natürlich nur auf geeigneten Flächen. Stoffe sofort vorbehandeln und in die Maschine werfen.

Wie lässt sich diese trachtarbe Zeit verbessern? Da wären Wildblumenwiesen und Spätblüher angesagt, z. B. Hibiskus und Efeu – der erst ab ca. dem 7./8. Jahr blüht – Heidekraut und Sonnenblumen, also zumindest die, die noch echten Samen aufweisen und nicht totgezüchtet wurden, auch Astern, Disteln Fetthennen sind unkomplizierte Reichlichblüher, und echte Renner bei Bienen sind die Durchwachsene Silphie und die Phacelia. Wer viel Platz im Garten hat, bietet die Seidenpflanze an.

Teilt die Welt miteinander! Die meisten Kämpfe sind unnötig, wenn man weiß, wie man sich aus dem Weg geht oder vielmehr, den Weg füreinander frei macht. Wo sich unsere Welten überschneiden, ist Herz und Verstand sowie Toleranz und Rücksichtnahme angebracht. Wo eines davon fehlt, ist Stress vorprogrammiert. Einen schönen Restsommer euch allen!

Seit geraumer Weile findet sich pünktlich zur Mittagszeit die Blaue Holzbiene auf unserem Balkon ein. Xylocopa violacea liebt unsere Löwenmäulchen, die auch bereitwillig ihre Unterlippe aufklappen, sobald sich der schwergewichtige Gast darauf nieder lässt. Der brummende Anflug der größten europäischen Wildbienenart ist deutlich zu vernehmen. Doch fotografieren lässt sie sich trotz ihrer Größe von rund 3 cm eher weniger leicht – zumindest findet das meine Mobilkamera. Daher freue ich mich, als es mir doch ein paar Mal gut gelang, natürlich mit viel Ausschuss drumherum.

Seit geraumer Weile findet sich pünktlich zur Mittagszeit die Blaue Holzbiene auf unserem Balkon ein. Xylocopa violacea liebt unsere Löwenmäulchen, die auch bereitwillig ihre Unterlippe aufklappen, sobald sich der schwergewichtige Gast darauf nieder lässt. Der brummende Anflug der größten europäischen Wildbienenart ist deutlich zu vernehmen. Doch fotografieren lässt sie sich trotz ihrer Größe von rund 3 cm eher weniger leicht – zumindest findet das meine Mobilkamera. Daher freue ich mich, als es mir doch ein paar Mal gut gelang, natürlich mit viel Ausschuss drumherum.