Perfekt für die Honigbiene wäre es, wenn das Angebot an Nektar und Pollen zeitgleich mit ihrem Bedarf daran bestünde. Doch leider ist das nicht immer zu erreichen. Mit „Schuld“ daran sind auch unterschiedliche Förderungsbedingungen der EU- und Landesmittel, die sich teils überschneiden, teils sich zu widersprechen scheinen.

Perfekt für die Honigbiene wäre es, wenn das Angebot an Nektar und Pollen zeitgleich mit ihrem Bedarf daran bestünde. Doch leider ist das nicht immer zu erreichen. Mit „Schuld“ daran sind auch unterschiedliche Förderungsbedingungen der EU- und Landesmittel, die sich teils überschneiden, teils sich zu widersprechen scheinen.

Den Förderungsbedingungen unterliegen beispielsweise Aussaattermine, Listen bestimmter zugelassener Anbauarten, die Mindestgrößen der Nutzflächen sowie weitere Auflagen wie Pflanzenschutz und Düngung bzw. das Vermeiden derselben.

Die „Lebensraumförderung im Greening*“, bewertet aus Sicht der Honigbiene war ein sehr gehaltvoller und (er)kenntnisreicher Vortrag von Dipl.-Biol. Kornelia Marzini aus Würzburg. Sie stellte grafisch sehr aufwändig und eingängig dar, in welchem Monat welche Saat aufgeht und blüht (beispielsweise Feldrandstreifen, Zwischenfrüchte, Niederwald mit Kurzumtrieb etc.), und ob das für die Honigbiene ein sinnvoller Zeitpunkt ist oder nicht.

Die „Lebensraumförderung im Greening*“, bewertet aus Sicht der Honigbiene war ein sehr gehaltvoller und (er)kenntnisreicher Vortrag von Dipl.-Biol. Kornelia Marzini aus Würzburg. Sie stellte grafisch sehr aufwändig und eingängig dar, in welchem Monat welche Saat aufgeht und blüht (beispielsweise Feldrandstreifen, Zwischenfrüchte, Niederwald mit Kurzumtrieb etc.), und ob das für die Honigbiene ein sinnvoller Zeitpunkt ist oder nicht.

Eine wunderbare Arbeit, deren Veröffentlichung unseres Erachtens ein echter Gewinn für uns Imker bzw. für Landschaftsgärtner und Landwirte wäre. Wir hoffen, darüber bald noch mehr lesen zu dürfen. Dennoch – einige Fragen, die Rahmenbedingungen betreffend, mussten in der Kürze der Zeit und der Komplexität wegen wohl offen bleiben. Wir versuchten nun, sie durch eigene Recherchen für uns (und unsere Leser) zu beantworten. Daher ist diese Aufarbeitung des Vortrags zum Veitshöchheimer Imkerforum etwas von uns angereichert.

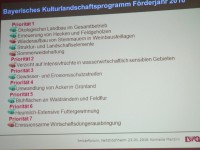

Eingangs ging Frau Marzini auf das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) ein. Hier in Kürze, was es beinhaltet:

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Mit dem Kulturlandschaftsprogramm gewährt Bayern bereits seit 1988 den Landwirten Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen. Um den gesellschaftlichen Herausforderungen Rechnung zu tragen, wurde das Programm noch gezielter auf Gewässer-, Boden- und Klimaschutz, auf Biodiversität und auf den Erhalt der Kulturlandschaft ausgerichtet. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Betriebstypen möglich sind. Darüber hinaus sind zahlreiche Angebote auf die für alle Direktzahlungen zu erbringenden ökologischen Vorrangflächen anrechenbar.

Die Prioritäten innerhalb des KULAPs

Der Vortrag stellte nun die 7 Prioritäten des KULAPs vor. Fünf davon dürfte unseren Bienen im Bezug auf Nektar- und Polleneintrag interessieren.

Der Vortrag stellte nun die 7 Prioritäten des KULAPs vor. Fünf davon dürfte unseren Bienen im Bezug auf Nektar- und Polleneintrag interessieren.

- Priorität 1:

- Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb

- Erneuerung von Hecken und Feldgehölzen

- Struktur- und Landschaftselemente

- Priorität 3:

- Gewässer- und Erosionsschutzstreifen

- Priorität 4

- Umwandlung von Acker in Grünland

- Priorität 5

- Blühflächen an Waldrändern und Feldflur

- Priorität 6

- Heumilch-Extensive Futtergewinnung

Das Greening

Nun kommt das Greening ins Spiel, also eines von mehreren Bestandteilen der Reform der EU-Agrarpolitik, welche im Rahmen der „jüngsten Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Bayern umgesetzt wird“. (Die Reform der EU-Agrarpolitik ab 2015. In: Agrarpolitik. Staatsministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

Aus bayerischer Sicht ist wichtig, dass Vorleistungen der bayerischen Landwirte im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen (KuLaP und VNP) beim Greening berücksichtigt werden.

(Gemeinsame Agrarpolitik nach 2013 – Einigung erzielt. In: Agrarpolitik. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.)

Soweit also zu den Rahmenbedingungen. Die Landwirte sind zu bewundern, die sich mit all diesen Prozessen auskennen müssen, um zu ihren Förderungen zu gelangen bzw. zu erfahren, was sich lohnt, aufs Feld zu bringen oder auch nicht. Ich jedenfalls verbrachte mehrere Stunden, um die Hintergründe halbwegs zu verstehen, unter dem der Vortrag lief.

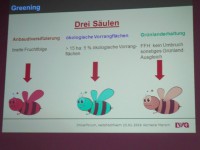

Wie gesagt: Eine der Bestandteile¹ der GAP ist das Greening². Frau Marzini stellt drei Säulen (eigentlich: „Auflagen“) vor.

Wie gesagt: Eine der Bestandteile¹ der GAP ist das Greening². Frau Marzini stellt drei Säulen (eigentlich: „Auflagen“) vor.

- Anbaudiversifizierung beinhaltet „die Vielfalt beim Anbau von Kulturen auf Ackerflächen“, also eine breite Fruchtfolge ist gefordert.

Klingt nett, interessiert jedoch die Biene wenig. Von den mindestens drei geforderten Kulturen ist nämlich fraglich, welche (bienenfreundliche) Kultur zur Aussaat kommt. - Grünlanderhaltung, bei der lediglich 5% des bestehendes Dauergrünlands (in Ackerland) umgebrochen werden darf. Auch das tangiert die Biene nicht besonders.

- Ökologische Vorrangflächen. Ab einer Fläche von 15 ha Ackerfläche sollen 5% aus ökologischen Vorrangflächen bestehen. Aus welchen Kulturen sie bestehen könnten, und welche davon für die Bienen interessant sind, darauf ging Frau Marzini explizit ein.

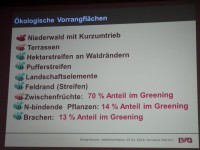

zu 3. Ökologische Vorrangflächen, die für Bienen interessant sind:

- Hektarstreifen an Waldrändern*

- Pufferstreifen*

- Landschaftselemente (z. B. Hecken, Baumreihen, Feldgehölze, Tümpel, Dolinen, geschützte Einzelbäume, Trocken- und Natursteinmauern, Lesesteinwälle etc.)

- Feldrand (Streifen)*, z. B. mit Malven, Kornblumen und Klatschmohn

- Stickstoffbindende Pflanzen

- Brachen

* s. a. Streifenmaßnahmen

Klingt nett, doch hat es einen Haken. Denn die beiden letztgenannten – Stickstoffbindende Pflanzen, beispielsweise Klee, Soja, Erbsen etc. sowie Brachen – erfahren lediglich einen Umsetzungsanteil von 14% bzw. 13% im Greening.

Klingt nett, doch hat es einen Haken. Denn die beiden letztgenannten – Stickstoffbindende Pflanzen, beispielsweise Klee, Soja, Erbsen etc. sowie Brachen – erfahren lediglich einen Umsetzungsanteil von 14% bzw. 13% im Greening.

Hingegen geschieht die Umsetzung im Greening bei Zwischenfrüchten, also etwas, was für Bienen nicht sonderlich bedeutend ist, zu 70%. Gerade zum Ende des Sommers, also vor der Wintersaat, nutzt den Bienen das höhere Futterangebot der Zwischenfrucht nun gar nichts mehr, da sie sich eigentlich auf die Winterpause vorbereiten sollen.

Dennoch, so Frau Marzini in ihrem Fazit, sind Greeningmaßnahmen ökologisch hoch wirksam und fördern – mit wenigen Ausnahmen – auch die Honigbiene.

Eindeutige Erkenntnis: Brachemischungen und Leguminosensaaten wären das Festmahl für die Bienen. Der Nutzen für die biologische Vielfalt und für die Umwelt ist hoch, so die Vortragende. Um hier zu einer Förderung zu gelangen, muss die Fläche mindestens 0,1 ha betragen, es darf kein Pflanzenschutz und kein Dünger ausgebracht werden und es besteht Mulchverbot zwischen dem 1.4. und 30.6.

Eindeutige Erkenntnis: Brachemischungen und Leguminosensaaten wären das Festmahl für die Bienen. Der Nutzen für die biologische Vielfalt und für die Umwelt ist hoch, so die Vortragende. Um hier zu einer Förderung zu gelangen, muss die Fläche mindestens 0,1 ha betragen, es darf kein Pflanzenschutz und kein Dünger ausgebracht werden und es besteht Mulchverbot zwischen dem 1.4. und 30.6.

Wir meinen …

… den Umsetzungsanteil dieses Bienenfestmahls etwas zu erhöhen könnte durchaus von Privatpersonen, durch Kommunen und den Landkreis erreicht werden – auch ohne entsprechende Fördermittel. Wer also eine Brachfläche sein eigen nennt, kann sich hier über empfehlenswerte Saatgutmischungen für Blühflächen informieren: Netzwerk Blühende Landschaft.

Für die fränkische Landschaft empfehlen wir beispielsweise SaatenZeller, die über das Konzept Regionsaatgut auch Mischungen speziell für Ihre bayerische Region erstellt.

¹ Frau Marzini stellte in ihrem Vortrag die drei Auflagen des Greenings vor, die sie als „Säulen“ bezeichnet. Ihre Säulen sind nicht zu verwechseln mit den zwei Säulen der „Reform der EU-Agrarpolitik ab 2015“, von denen das Greening der dritte wesentliche Bestandteil der ersten Säule ist. Vergleiche auch: http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/092679/index.php

² Ausgestaltung des Greenings (siehe http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/006008/index.php)

Für die Greening-Komponente (30 % der nationalen Obergrenze) müssen Landwirte zukünftig folgende Bedingungen erbringen:

- Anbaudiversifizierung

Gefordert ist eine Diversifizierung der Kulturen mit grundsätzlich mind. drei verschiedenen Kulturen wobei keine Kultur weniger als 5 % und mehr als 70 % der Ackerfläche umfasset. - Erhalt des Dauergrünlands

Der Umbruch von Dauergrünland muss gegenüber 2012 auf nationaler, regionaler oder sub-regionaler Ebene auf 5 % begrenzt werden. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, eine einzelbetriebliche Verpflichtung vorzuschreiben. - Bereitstellung ökologischer Vorrangflächen (öVF)

Landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 15 ha Ackerfläche (inkl. Dauerkulturen) müssen ab 2015 5% ökologische Vorrangflächen ausweisen. Nach einer Prüfung der Maßnahme im Jahr 2017 kann eine Erhöhung auf 7% erfolgen. Mögliche Kulturen sind Brache, Landschaftselemente, Pufferstreifen, Aufforstungsflächen, Zwischenfrüchte (mit Gewichtungsfaktoren), Leguminosen und Kurzumtriebsplantagen ohne mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel.

Übersicht aller Beiträge zum Imkerforum:

- Veitshöchheimer Imkerforum (6): Klimabäume auch für Bienen

- Veitshöchheimer Imkerforum (5): KULAP und Greening [diese Seite hier]

- Veitshöchheimer Imkerforum (4): Bilanz Bienengesundheitsdienst

- Veitshöchheimer Imkerforum (3): Berichte, die es in sich haben

- Veitshöchheimer Imkerforum (2): Versuchsergebnisse (2) des Fachzentrums Bienen

- Veitshöchheimer Imkerforum (1): Versuchsergebnisse (1) des Fachzentrums Bienen