Die BIWa-Sonntagsöffnung am 27.05.2018 war trotz perfekten Badewetters reichlich besucht. Zum Blick in die Bienenbeute fanden sich neben den Uni-Studiernden im Kurs „Schul-Imkerei“ auch die Gäste der bevorstehenden „Duftspurensuche“ ein, über die wir gleich berichten. Besonders freute uns der Besuch unseres Imkervaters, Nikolaus Hofmann. Wie immer winkt er bescheiden ab, wenn wir uns seiner gedeihlichen Unterrichtung von 2011 erinnern. Seine Fußspuren wiesen für uns in die perfekte Richtung, und dass es uns gelungen ist, selbst neue zu setzen, fußt auf sein Vorbild eines undogmatischen, zugewandten und bienen- wie menschenfreundlichen Begleitens.

Die BIWa-Sonntagsöffnung am 27.05.2018 war trotz perfekten Badewetters reichlich besucht. Zum Blick in die Bienenbeute fanden sich neben den Uni-Studiernden im Kurs „Schul-Imkerei“ auch die Gäste der bevorstehenden „Duftspurensuche“ ein, über die wir gleich berichten. Besonders freute uns der Besuch unseres Imkervaters, Nikolaus Hofmann. Wie immer winkt er bescheiden ab, wenn wir uns seiner gedeihlichen Unterrichtung von 2011 erinnern. Seine Fußspuren wiesen für uns in die perfekte Richtung, und dass es uns gelungen ist, selbst neue zu setzen, fußt auf sein Vorbild eines undogmatischen, zugewandten und bienen- wie menschenfreundlichen Begleitens.

Nun aber auf zu Thymian, Melisse, Salbei, Currykraut, Olivenkraut, Oregano, Minzen und schlussendlich den Meister der Entspannung, den „Lavendel“. Sie alle waren die duftigen Fährten, auf die uns die Meisterin der Kräuter, die promovierte Biologin Elke Puchtler im Bamberger Bienengarten am 27.05.2018 setzte. Die entsprechenden Pflanzteile aus unserem Schau-Kräuterbeet gingen von Hand zu Hand – sofern diese frei war und nicht gerade noch einen alkoholfreien „Orange Lavande“, ein leckeres Lavendel-Blaubeermuffin oder einen Erdbeerkuchen mit Lavendeltortenguss hielten.

Nun aber auf zu Thymian, Melisse, Salbei, Currykraut, Olivenkraut, Oregano, Minzen und schlussendlich den Meister der Entspannung, den „Lavendel“. Sie alle waren die duftigen Fährten, auf die uns die Meisterin der Kräuter, die promovierte Biologin Elke Puchtler im Bamberger Bienengarten am 27.05.2018 setzte. Die entsprechenden Pflanzteile aus unserem Schau-Kräuterbeet gingen von Hand zu Hand – sofern diese frei war und nicht gerade noch einen alkoholfreien „Orange Lavande“, ein leckeres Lavendel-Blaubeermuffin oder einen Erdbeerkuchen mit Lavendeltortenguss hielten.

Nach der Führung unter dem Motto „Duftspurensuche im Bamberger Bienengarten“ präsentierte die Heilpraktikerin den gut ein Dutzend Anwesenden ihre brandneue Publikation „Lavendelschätze“ aus dem Pala-Verlag, angenehm heruntertemperiert auf der schattigen Kleewiese. „Kaum hatte ich mein Buch fertig geschrieben, entdeckte ich auch schon wieder neue interessante Lavendelsorten in der Gärtnerei!“, meinte Elke in gespielter Verzweiflung. Wie sie überhaupt auf den Lavendel kam, welche Reisen sie zu ihm unternommen hatte und wer und was ihr dabei begegnet ist, aber auch auf Fragen der Teilnehmenden ging die Adelsdorferin aus dem Dunstkreis Erlangens gerne ein. Zum Beispiel:

Nach der Führung unter dem Motto „Duftspurensuche im Bamberger Bienengarten“ präsentierte die Heilpraktikerin den gut ein Dutzend Anwesenden ihre brandneue Publikation „Lavendelschätze“ aus dem Pala-Verlag, angenehm heruntertemperiert auf der schattigen Kleewiese. „Kaum hatte ich mein Buch fertig geschrieben, entdeckte ich auch schon wieder neue interessante Lavendelsorten in der Gärtnerei!“, meinte Elke in gespielter Verzweiflung. Wie sie überhaupt auf den Lavendel kam, welche Reisen sie zu ihm unternommen hatte und wer und was ihr dabei begegnet ist, aber auch auf Fragen der Teilnehmenden ging die Adelsdorferin aus dem Dunstkreis Erlangens gerne ein. Zum Beispiel:

Wann ist der optimale Zeitpunkt des Schnitts? Elke Puchtlers Antwort: Im Sommer nach der ersten Blüte. Dabei darf ruhig auch ins Holz geschnitten werden. Es verbleibt noch genug Zeit bis zur Heilung der Schnittwunde und die Pflanze kann noch einmal eine zweite Blüte nachschieben.

Wie kann Lavendel gleichzeitig konzentrationsfördernd und entspannend sein? Widerspricht sich das nicht? Logischerweise kann sich die Konzentration nur dann wieder einstellen, wenn sich Körper und Geist entspannt fühlen. Andererseits verhindern Blockaden die Konzentration.

Hilft Lavendel tatsächlich gegen Motten? Ja, er hilft sowohl getrocknet als auch frisch. Zusammen mit Zedernholz in einem Säckchen aufbewahrt und in die Schrankfächer gelegt. Jährlich auswechseln.

Was hat es mit der Lavendelkrankheit auf sich? Verursacht wird er von der Winden-Glasflügelzikade. Schadbild und Ursachen und wie versucht wird, ihnen beizukommen, lesen Sie in Ihrem Buch auf Seite 40-41. Die Provence hat sehr darunter zu leiden und ist längst nicht mehr die Nummer Eins des Lavendelanbaus.

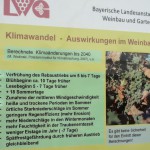

Tatsächlich hat der Lavendel das Potenzial, neben Bulgarien und Frankreich auch in Deutschland zu einem neuen Lavendelanbaugebiet zu mutieren. Der Grund, nämlich der Klimawandel, ist allerdings dabei die Kehrseite der Medaille. Derzeit werden verschiedene Lavendelsorten in Pilotversuchen Moselweinbergen kultiviert und gleichzeitig die Vermehrung der Artenvielfalt dokumentiert. Doch auch ganz in der Nähe kann man kleine Anbaugebiete besuchen, zum Beispiel in der Bio-Gärtnerei Mussaröl bei Gertrud Leumer in der Nürnberger Straße (wir berichteten).

Tatsächlich hat der Lavendel das Potenzial, neben Bulgarien und Frankreich auch in Deutschland zu einem neuen Lavendelanbaugebiet zu mutieren. Der Grund, nämlich der Klimawandel, ist allerdings dabei die Kehrseite der Medaille. Derzeit werden verschiedene Lavendelsorten in Pilotversuchen Moselweinbergen kultiviert und gleichzeitig die Vermehrung der Artenvielfalt dokumentiert. Doch auch ganz in der Nähe kann man kleine Anbaugebiete besuchen, zum Beispiel in der Bio-Gärtnerei Mussaröl bei Gertrud Leumer in der Nürnberger Straße (wir berichteten).

Von dort stammt übrigens die Schau-Kräuterbeet-Umrandung mit der Lavendelsorte ‚Hidcote Blue‘, die uns Elke Puchtler geschenkt hat. (Auch die anderen Kräuter wurden überwiegend von dort bezogen.) Mit einer privaten Brotzeit in unserem wunderschönen Bienengarten bedankten wir uns noch einmal ganz herzlich sowohl für die duftenden Neuzugänge als auch für die tolle Führung und den Vortrag von unserer Bienenfreundin Elke, unterstützt von ihrem Mann Thomas Puchtler.

Von dort stammt übrigens die Schau-Kräuterbeet-Umrandung mit der Lavendelsorte ‚Hidcote Blue‘, die uns Elke Puchtler geschenkt hat. (Auch die anderen Kräuter wurden überwiegend von dort bezogen.) Mit einer privaten Brotzeit in unserem wunderschönen Bienengarten bedankten wir uns noch einmal ganz herzlich sowohl für die duftenden Neuzugänge als auch für die tolle Führung und den Vortrag von unserer Bienenfreundin Elke, unterstützt von ihrem Mann Thomas Puchtler.

Tipp: Die nächste Führung mit Dr. Elke Puchtler können Sie zum Aromagartenfest des Botanischen Gartens Erlangen am 6. Juni, 17.00 – 21 Uhr, Aromagarten an der Palmsanlage 6, Erlangen, erleben. Wir sehen uns!

Tipp: Die nächste Führung mit Dr. Elke Puchtler können Sie zum Aromagartenfest des Botanischen Gartens Erlangen am 6. Juni, 17.00 – 21 Uhr, Aromagarten an der Palmsanlage 6, Erlangen, erleben. Wir sehen uns!

![Kleiner Beutenkäfer. By James D. Ellis [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons](https://bienen-leben-in-bamberg.de/wp-content/uploads/2017/08/Small_hive_beetle-200x150.jpg)