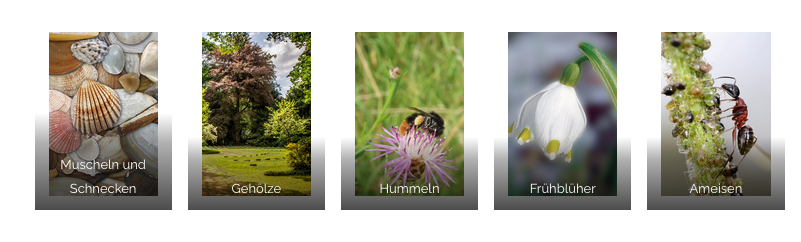

Die App id-Logics ist ein tolles Hilfsmittel zur Artbestimmung für unterwegs. Beispielsweise 45 Hummelarten (dabei auch Wildbienen, die nur wie Hummeln aussehen oder fälschlich so bezeichnet werden) lassen sich prima identifzieren, neben Muscheln und Schnecken, Bäume, Sträucher und Frühblüher sowie Ameisen. Weitere Artengruppen sollen folgen. Wobei wir natürlich wild auf die Wildblumen sind, die es demnächst geben soll, aber auch auf Wildbienen, die leider noch nicht geplant sind. Kein Wunder, bei über 560 Arten!

Die App id-Logics ist ein tolles Hilfsmittel zur Artbestimmung für unterwegs. Beispielsweise 45 Hummelarten (dabei auch Wildbienen, die nur wie Hummeln aussehen oder fälschlich so bezeichnet werden) lassen sich prima identifzieren, neben Muscheln und Schnecken, Bäume, Sträucher und Frühblüher sowie Ameisen. Weitere Artengruppen sollen folgen. Wobei wir natürlich wild auf die Wildblumen sind, die es demnächst geben soll, aber auch auf Wildbienen, die leider noch nicht geplant sind. Kein Wunder, bei über 560 Arten!

Die Honigbiene selbst ist in Deutschland ja nur mit einer Art vertreten, der Apis mellifera, die wir auch ohne Hilfmittel jederzeit erkennen können. Wir hoffen, Sie auch!

Was die Bestimmungsapp sehr sympathisch macht:

Was die Bestimmungsapp sehr sympathisch macht:

- Weitestgehend kostenfrei und unabhängig von einem Netz

- Plattform- und endgeräteunabhängig

- Universitätsangebot mit Datenschutzgarantie

- Der Entwickler dieser App, Prof. Dr. Jorge Gross und Institutsleiter innerhalb der Fakultät Humanwissenschaften und hier zur „Didaktik der Naturwissenschaften“ an der Uni Bamberg, ist uns persönlich bekannt (s. Bericht). Es ist cool, hinter dem Produkt das Gesicht zu kennen! 😉

Und so geht’s:

- Suchen Sie in Ihrem Appstore (z. B. Google Play) nach dem App-Namen, also id-Logics.

- Klicken Sie auf „Installieren“

- Sodann installieren Sie diejenige Artengruppe, die Sie auf Ihrem Gerät vorrätig halten möchten. Nur die Artengruppe „Bäume und Sträucher“ kostet € 2,99, alle anderen sind (bislang) frei erhältlich.

- Die installierten Enddaten sind dann tatsächlich unabhängig von einem Internetzugang auf Ihrem privaten Speicherplatz vorrätig, so dass Sie jederzeit auch in der Pampa auf Bestimmungsjagd gehen können. Doch wer seinen eigenen Speicherplatz nicht verwenden möchte, kann die Daten auch auf dem universitätseigenen Server hosten. Dazu muss man sich allerdings natürlich erst registrieren und anmelden.

- Nachdem die Artengruppe installiert ist, klickt man auf das App-Symbol und sieht sodann, welche Gruppe man installiert hat, und welche noch auf einen warten. Mit einem weiteren Klick auf die installierte Gruppe folgt eine Begrüßung, die einen auffordert, bestimmte Fragen zu beantworten, um sodann die gesuchte Art zu finden.

- Weitere Funktionen sind sehr übersichtlich, simpel und selbsterklärend bzw. mit Erklärtexten ausstaffiert, die erläutern, wie man vorgehen kann. Einfach mal ausprobieren!

- Auch ohne etwas zu suchen macht die App Laune. Bei Klicken auf die aufgelisteten Arten, z. B. „Bluthummel“, erhält man eine Vergrößerung des Bildes und darunter kurze Informationen, hier beispielsweise, dass sie „Von Ungarn auf dem Weg zu uns“ ist, die augenfälligsten Details zu körperlichen Merkmalen, ihren Verbreitungsgrad und die Flugzeiten. Der Reiter dazu nennt sich „Wissenswertes“.

- Weitere Informationen sind über die Reiter „Merkmale“, „Vorkommen“ (Text und Karte) und „Verwechslung“ ansteuerbar.

- Sehr gut kommt bei mir das Glossar an, und überhaupt poppt im Text bei Fremdwörtern eine Begriffserläuterung auf.

- Eine eigene Sichtungsliste mit Datum und Ort hilft, sich an seine Funde zu erinnern. Diese können auch gemeldet werden.

Kritik

Vorbehaltlich eines allerersten Eindrucks und noch ohne Geländeerfahrungen kann ich schon mal folgende Kritikpunkte anmerken, die allerdings „auf hohem Niveau“ stattfinden.

- Es wäre mir lieb, würde ich vor der jeweiigen Artengruppen-Installation eine Info zum erwartbaren Datenvolumen erfahren.

- Ich vermisse grundsätzlich Angaben zu genaueren Paarungs- und Schlupfzeiten, in denen man ja gerade besonders viele Exemplare sehen und bestimmen könnte.

- Der Informationsgehalt ist unterschiedlich ausführlich. Für heutige Verhältnisse mögen kurze Texte ja genügen, mir selbst sind sie ein bisschen zu knapp gehalten. Aber ein Abgleich mit anderen Informationsquellen aus dem Internet steht mir schließlich offen. Immerhin kann ich schon mal die Art benennen, und genau dafür ist die App schließlich gedacht. Aaaaber …

- … es sind nicht immer Weibchen UND Männchen abgebildet, die ja doch unterschiedlich aussehen können. Bei einer Einzelabbildung hätte zumindest die Geschlechtszuordnung Sinn gemacht.

- Die Karte unter dem Reiter „Vorkommen“ ist toll und wäre noch besser, hätten zur groben Orientierung ein paar bekannte Städtenamen Eingang gefunden. Wir älteren Semester mögen aus der Erfahrung heraus gute geografische Kenntnisse besitzen. Doch wenn die App auch für Schulklassen genutzt werden soll, was wir planen, so wäre das eine echte Hilfe für die Kiddies.

Fazit

Must have! Wir wünschen der App eine möglichst rasche Verbreitung! Denn wie wir immer so schön sagen:

Was wir kennen,

lernen wir schätzen.

Was wir schätzen,

lernen wir lieben.

Was wir lieben,

lernen wir schützen.

Was wir schützen,

bleibt uns erhalten.