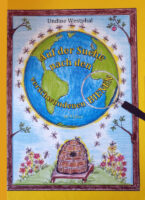

[Werbung] In der Geschichte  „Auf der Suche nach den verschwundenen Bienen“ erfahren die befreundeten Kinder, der 11-jährige Flo und seine überhaupt nicht zickige Freundin Lou, später auch noch Jim Junior und Thies, viele interessante Details zu Bienen und der Imkerei.

„Auf der Suche nach den verschwundenen Bienen“ erfahren die befreundeten Kinder, der 11-jährige Flo und seine überhaupt nicht zickige Freundin Lou, später auch noch Jim Junior und Thies, viele interessante Details zu Bienen und der Imkerei.

Die Geschichte spielt sich ab in einer nicht allzu fernen Zukunft, als sich die Insekten- und Vogelwelt mehr oder weniger von der Erde verabschiedet hat – ob in Südafrika, Russland, China, Amerika oder eben in der Lüneburger Heide, in der die Kinder zuhause sind. 600 Millionen in der EU verschwundene Brutvögel sind bereits jetzt Realität. Das Genre ist also beileibe keine reine Science-Fiction. Es gibt immer noch Bücher und Fahrräder, und dass man Sachverhalte vielleicht mal eben googeln kann, wird anfangs vergessen, später dann doch genutzt. So wie in der Jetztzeit halt auch.

Angeregt durch Flos Oma, die nicht nur handarbeiten und Streuselkuchen backen kann, sondern auch sonst als recht patente Frau und ehemalige Imkerin beschrieben wird, nehmen die Kinder während ihrer Ferien Kontakt zu Menschen auf, die etwas über die jeweilige Situation in ihren Ländern sagen können. Überall das gleiche, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten – die Bienen sind verschwunden! Oder doch nicht?!

Eine heiße Spur führt sie letztendlich zurück in die nahe Umgebung. Auch wir Lesenden sind voller Hoffnung, dass das Summen vielleicht nicht gänzlich verstummt ist und ein rotbackiger Apfel ein seliges Versprechen aus dem Paradies sein wird. (Oder der ganze leidige Sündenfall der Menschen wieder von vorne anfängt …)

Stärke des „Kinderkrimis“

Die Stärke des „Kinderkrimis“ ist es, die grundlegenden wie tiefergehenden Details in eine spannende Indiziensuche zu verpacken, in der am Ende der himmlisch-süße Geschmack von Honig die entscheidende Wende bringt. Die Zusammenhänge zwischen Bestäubungsleistung und verlorener Genüsse und Sinnlichkeiten sind immer wieder hervorgehoben. Wie schmeckt ein Apfel? Wie riechen Bienenwachskerzen? Wie sehen bunte Blumen aus? Wie hören sich Vögel an, abgesehen von Krähen? Was hat es mit den flüssigen Sonnenschein auf sich? Was haben die Menschen falsch gemacht und wie könnten sie es global und im Einzelnen besser machen?

Gerade auf die letzte, brennende Frage kann die erfahrene Imkerin Undine Wesphal genau so wenig eine exakte wie unangreifbare bzw. begreifbare Antwort geben wie alle anderen fachlich versierten Imker/innen oder Pädagoginnen und Pädagogen oder sonst irgendwer. Es gereicht ihr zur Ehre, dass sie es versucht und dabei keinesfalls im Ungefähren bleibt. Unbestritten spielen Faktoren wie Pestizide und exzessiv betriebene Landwirtschaft, fehlende insektenfreundliche Nahrung und der Missbrauch von Bienenvölkern auf stressigen Trachtfahrten eine Rolle. Das wird recht eingängig und kindgerecht in verschiedenen Kapiteln und Zusammenhängen dargestellt.

Doch bei Ursachenforschung wie der adäquaten Art der Einfütterung oder der artgerechten Unterbringung von Honigbienen wird es unbefriedigend. Weder kann die Bienenhaltung in sogenannten Stülpern, eine traditionelle Heidebetriebsweise, der Weisheit letzter Schluss sein, noch ist es das Belassen des eigenen Honigs im Volk als Winternahrung.

Die langjährige Schulungsreferentin und engagierte Pädagogin umgeht eine Festlegung bei diesen Parametern geschickt, indem sie sie zwar erzählerisch einbindet, jedoch im letzten Kapitel* mehr oder weniger wieder revidiert. Das ist nicht wirklich befriedigend, aber durchaus verständlich, werden diese Fragestellungen doch auch in Imkerkreisen von je her heiß diskutiert. Das Buch wirft sicherlich nicht nur dadurch viele Fragen auf, die je nach imkerlichen Kenntnisstand auch weiterhin unterschiedlich beantwortet werden dürften.

Derweil ist das hehre Ziel, nämlich Interesse an den Bienen zu wecken, nachgerade erreicht. Alles andere dürfen nun die zahlreichen Sach- und Fachbücher, zu denen Undine Westphal vor allem im Eigenverlag ebenfalls beigetragen hat, bedienen.

Die Schwäche der Publikation

Das Buch hätte es inhaltlich gesehen mehr als verdient, von einem professionellem Lektorat, wie es erfahrene Verlage anbieten, betreut zu werden. Zwar ist auch der Sprachfluss (beim getesteten lauten Vorlesen) eingängig und überwiegend stolperfrei. Wären da nicht die zuweilen für Kinder zu langen Sätze. Der Vorteil eines Kürzens wäre außerdem, dass die doch recht kreative Kommasetzung einen Feinschliff erhält. Und dass ein Gedankenstrich ( – ) kein Bindestrich (-) ist, dieser Halbgeviertstrich außerdem mit je einem Spatium eingefügt werden muss, könnte bei dieser Gelegenheit ebenfalls befriedet werden, nebst kleineren Flüchtigkeitsfehlern (Flo statt Floh, Blüten statt Früchten, die bestäubt werden müssen, Groß- und Kleinschreibung etc.)

Hibbelig, wie Flo so oft beschrieben wird, werde ich allerdings immer dann, wenn’s um Grammatik geht. „Thies sein Vater“ oder auch „fragte er Thies seinen Vater“ … da fällt mir sofort der Kalauertitel „Der Genetiv ist dem Dativ sein Tod“ ein. Der inkorrekte Gebrauch des Genetivs bzw. des Dativs mag regional unterschiedlich ausgeprägt sein und verbal keine große Rolle spielen. Doch die grammatikalisch korrekte Verschriftlichung unterscheidet einen selbstredigierten Text von einem professionell lektorierten. Vielleicht ja in der zweiten Auflage?!

Dafür außerdem der Tipp, gewaltfreie und gendersensible Sprache zu verwenden. Schluss mit den „Old-Fashion-Stereotypen“ und der Kriegssprache, wie es unsere Generation (also mindestens noch die Ü50er) unreflektiert übernommen hat: „Wie aus der Pistole geschossen“, „wie eine Kanonenkugel“, „Kriegsrat halten“, „tolle Truppe“, „Oh man (sic!)“, was wohl eher „Oh, Mann“ hätte heißen sollte, und ähnliches. Den bärtigen Kosaken, den uralten Chinesen, den rundbebrillten Nerd „Junior“ und damit auch ein Ungleichgewicht an männlichen Protagonisten, lassen wir dabei einfach als künstlerische Freiheit und quasi als systemimmanent durchgehen.

Fazit

Das Buch von Undine Westphal „Auf der Suche nach den verschwundenen Bienen“ hat auf alle Fälle das Zeug zu einem Bestseller in Imkerkreisen, und das nicht nur, weil es eine Lücke füllt. Sachinformationen zum Bienenleben und -sterben in kurzweiliger Lesefutterform für die Zielgruppe ab 9 Jahren ist definitiv zu selten auf dem Markt. Es packt ein heißes Eisen auf kindgerechte Weise an und bezieht dabei nicht dogmatisch Stellung, drückt sich jedoch auch nicht vor deutlichen Worten.

Die jungen wie erwachsenen Protagonist(inn)en sind sympathisch beschrieben (und im Übrigen auch gezeichnet!), wobei die Hauptfigur Flo(h) eindeutig seinem Namen etwas zu viel Ehre macht. Die brave und intelligente Lou hingegen begleitet ihn etwas klischeehaft, doch als notwendige Ergänzung, um auch die Mädchen als Leserinnen zu gewinnen. Zusammen mit ihrer Autorin rollen sie die Situation der Welt auf, die dem Bienensterben vielleicht gerade noch so Einhalt gebieten konnte. Wenn’s denn nur so einfach wäre … aber vor dem großen Thema Klimakatastrophe hat Westphal rechtzeitig Halt gemacht.

Es ist als Kunststück zu bewerten, bei aller Thememschwere ein Kinderbuch zu gestalten, das Spannung, Spaß und Zuversicht zugleich vermittelt. Was ihr gelungen ist und von daher für naturbegeisterte und leseerfahrene Kinder ab 9 Jahren empfohlen werden kann. Als Schullektüre bedarf es der typografischen wie rechtschreibkonformen Überarbeitung sowie der Begleitung durch erfahrene Imkerpädagog(inn)en. So hat sich Undine Westphal, die seit 15 Jahren als „Bienenpädagogin“ arbeitet, mit diesem Buch sicherlich gleich selbst einen großen Gefallen getan, kann sie jetzt doch perfekt ihre beiden Passionen – Unterrichten und Schreiben – miteinander verzahnen.

*Kapitel 16: „Für junge Bienenretter zum Weiterlesen“, Wissenswertes über Bienen und die Imkerei“, erläutert die Fußnoten des Textes in 11 eingängigen, sachlich-kurzen Unterkapiteln und mit passenden Fotos.

Westphal, Undine: Auf der Suche nach den verschwundenen Bienen. Eigenverlag Hamburg 2021. 114 S. Bestellung undine [at] noergelsen [dot] de.

Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek.

Am 4.12. morgens bis einschließlich 18 Uhr könnt ihr unter diesem Link die 3. Gute-Nacht-Adventsgeschichte von Miamaria, der Weihnachtshonigbiene sehen.

Am 4.12. morgens bis einschließlich 18 Uhr könnt ihr unter diesem Link die 3. Gute-Nacht-Adventsgeschichte von Miamaria, der Weihnachtshonigbiene sehen.