Im vierten Vortrag beim Veitshöchheimer Imkerforum am 04.02.2023 wurde die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) in den Fokus genommen.

Zur Einleitung hier ein Auszug aus unserem früheren IBI-Bericht in 2015, um die Bedeutung der Asiatischen Hornisse darzustellen:

In Frankreich hat sich die eingeschleppte Vespa velutina nigrithorax seit 2004 invasionsartig verbreitet. Seit Ende 2008 ist der gesamte Südwesten Frankreichs auf einer Fläche von 130.000 km² von ihr besiedelt. Für Deutschland befürchtet man, dass sie einheimische Hornissen verdrängen könnte, von denen einige unter Artenschutz stehen. Vielmehr jedoch fürchten Imker um ihre Honigbienen. Denn um ihre Brut zu versorgen, geht V. velutina recht rigide vor. Durchaus auch im Verbund mit ihren „Schwerstern“ kidnappt sie die vor dem Flugloch ein- und ausfliegenden Bienen und nutzt das aufgeknackte, um die Gliedmaßen erleichterte Brustfleisch als „Babynahrung“. Ist nicht böse gemeint …

Geschickterweise verzetteln sich die gewandten Jägerinnen, die sogar rückwärts fliegen können, nicht mit dem Angriff auf mehrere Stöcke, sondern beginnen zumeist mit den außenstehenden oder den schwächsten Völkern. Honigbienen gesund [und damit stark zu] erhalten, so die Schlussfolgerung, hat daher oberste Priorität.

Auch heuer bestätigte Dr. Nicole Höcherl (Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf) den letzten Satz in ihrem anschaulich bebilderten Vortrag zu dieser durchaus hübschen Räuberin. Doch der Reihe nach …

Nach dem Erstfund einer Biologin im Jahr 2014 in Baden-Württemberg und südliche Rheinland-Pfalz erfolgten 2018 Nestfunde im gleichen Bereich, 2019 im nördlichen BaWü und Südhessen, Anfang 2020 in Hamburg bei vermuteter Verschleppung über den Landweg oder über den Hafen, dann in Hessen und dem Saarland und 2021 ein Nestfund nahe Bayern im Main-Taubertal. https://www.lwg.bayern.de/bienen/267676/index.php mit Fotos von Nest und Insekt. Eine Entdeckung wurde jüngst für den Spessart gemeldet, jedoch noch kein Nestfund.

Charakteristika: Zunächst ist die Königin bei der Jagd auf sich gestellt, die sie deshalb so effizient wie möglich gestalten muss. Zur Nahrungsbeschaffung im Frühjahr sucht sich Ihre Majestät bevorzugt Bienenvölker. Danach bleibt sie auf dem Nest und legt ab Mai ihre Eier ab. Erst im Spätsommer bis Herbst schlüpfen dann ihre Nachkommen: Arbeiterinnen, Drohnen und Jungköniginnen, wie sie auch bei Vespa velutina bezeichnet werden. Die begatteten Jungköniginnen gehen sodann in die Winterruhe.

Im Vergleich Vespa crabro mit Vespa velutina zeigt sich, dass lediglich 5 % des Nahrungsbedarfs bei unserer heimischen Hornisse über die Honigbiene gedeckt wird, wohingehend sich die Einwanderin bis zu 85% von heimkehrenden Sammelbienen ernährt. Auf ihrem Speiseplan stehen außerdem Wespen, Fliegen, Schwebfliegen und gerne reife Früchte, beispielsweise Trauben in Weinbergen.

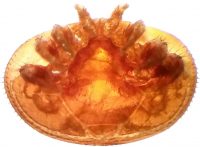

Steckbrief:

- nicht sehr aggressiv, nur in Nestnähe, das sich jedoch in luftiger Höhe befindet

- überwiegend schwarz gefärbt

- gelbe Beine (Daher ihr Name in England: yellow-legged hornet)

- gelbe Binde

- leuchtend oranger Hinterleib

Bei getrockneten Anschauungsobjekten verliert sich allerdings die leuchtende Färbung.

Von Didier Descouens – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26722179

Das traubenförmige Nest in etwa 10 Meter Höhe ist trotz seiner Größe von bis zu einem Meter erst dann in der Baumkrone sichtbar, wenn das Laub fällt. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Entfernung nicht mehr so effizient, wird jedoch trotzdem vorgenommen.

Das traubenförmige Nest in etwa 10 Meter Höhe ist trotz seiner Größe von bis zu einem Meter erst dann in der Baumkrone sichtbar, wenn das Laub fällt. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Entfernung nicht mehr so effizient, wird jedoch trotzdem vorgenommen.

Pro Quadratkilometer sind meist ein Dutzend weitere Nester zu finden. Der Eingang befinden sich übrigens nicht unten wie bei unserer heimischen Art, sondern seitlich etwa im oberen Drittel.

Nicht in Panik verfallen

Dr. Höcherl rät, nicht in Panik zu verfallen, sondern die Funde – Insekt wie Nest – mit Foto unter ibi [at] lwg [dot] bayern [dot] de oder den zuständigen Fachberatungen zu melden. Gebeten wird außerdem um eine Meldung über die Beewarned-App. Diese bietet den Vorteil einer jährlich dreimaligen Aufforderung in entsprechend relevantem Zeitraum, nach der V. velutina zu sehen und sie ggf. zu melden – bzw. auch ihre Nichtsichtung. Hier nehmen die Unteren Naturschutzbehörden die Meldung und das Beweisfoto entgegen.

Da die V. velutina eine invasive Art ist, ist sie laut EU-Verordnung an ihrer Ausbreitung zu hindern. Im Gegensatz also zu den heimischen Arten steht sie bei uns nicht unter Naturschutz.

Ausdrücklich warnt Dr. Höcherl vor dem Fangen mit fragwürdigen Methoden und Mitteln, da einer Auswertung zufolge auch zahlreiche geschützte Insekten aller Art mit in die Fallen geraten. Sie betont, dass es trotz einer wahrscheinlichen Nicht-Ausrottung nicht das „Ende der Imkerei“ wäre. Starke Völker vermögen sie zu überstehen.

Eine Bestimmungshilfe im schmalen Hosentaschenformat wird derzeit nachgedruckt. Sie kann über die LWG bestellt werden, doch sollte dies zentralisiert über den Orts- bzw. Kreisverein vonstatten gehen.

Unser Tipp: Derweil erhalten alle diesjährigen BLIB-Imkerkursanfänger/innen sowie Gäste der regelmäßigen „MonatsBeeTrachtungen mit Stammtisch“ (nächster Termin am 08.03.2023) von uns ein Kärtchen.

Literatur (ergänzt)

- Höcherl, N. / Berg, S.: Europäische und Asiatische Hornisse. Bienen & Natur, H. 6, 2018. https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/biene_natur_06-2018_asiatische-hornisse.pdf

- Invasive Art. Asiatische Hornisse kommt näher an Bayern heran! / LWG. https://www.lwg.bayern.de/bienen/267676/index.php

- Wespenarten / Aktion Wespenschutz.de

https://www.aktion-wespenschutz.de/Wespenarten/Wespenarten.HTM - Steckbrief Asiatische Hornisse Vespa velutina Lepetier,1836 / Hornissenschutz.de

http://www.hornissenschutz.de/vespa-velutina-deutsch.htm

Fragen aus dem Publikum (beantwortet):

Kannibalismus?

Gegenseitige Bejagung nicht bekannt, eher kleineres Beutespektrum

In welchem Flugradius bewegt sich die Velutina?

Nicht abschließend zu sagen, fliegt mehrere Kilometer weit. Wenn Nahrung zur Verfügung steht, bleibt sie in der Nähe.

Hat man schon einmal erfolgreich ein Nest vom Baum geholt?

In Bayern noch nicht; jedoch in BaWü und angrenzenden Ländern

Auf welche imkerlichen Maßnahmen müssen wir uns als Imker*innen einstellen?

Unterscheidung zwischen Regionen mit nicht so dichten Nestern. Wenn Nestdichte steigt, den Völkerstandort verlegen, Nesteingang schützen, Gestrüpp davor, damit sie sich schwerer tut, die Sammlerinnen zu fangen. Drahtgitter anbringen, doch an dieses muss man seine Bienen erst gewöhnen. Anpassungen an den Beuten müssen wir vermutlich machen, aber doch erst einmal schauen, ob es zu einem Problem kommen wird. Wir müssen starke Völker halten, denn die schwachen, die man versucht, in den Herbst rein zu kriegen, nehmen eher Schaden.

Wie viele Jungköniginnen können aus einem Nest entstehen?

Ca. 300 Königinnen werden erbrütet, doch die Sterblichkeit ist enorm hoch. Beim Überwintern und alleinigem Nestaufbauen sterben viele Königinnen.

Fragen aus dem Chat (beantwortet)

Schädigt die asiatische Hornisse auch Hummeln oder andere Wildbienen?

Gehören zum Beutespektrum, sind jedoch noch nicht so gut untersucht.

Ist die heimische Hornisse durch die asiatische gefährdet? und: Wie groß ist die Bedrohung der einheimischen Hornisse durch die Asiatische?

Keine Vorhersagen zur Nesterdichte heimischer Hornisse, muss erst in Bee Warned mit aufgenommen werden. Man kann wegen fehlender Daten da noch nichts sagen.

Wem meldet man im Fall der Fälle möglichst schnell den Fund und was passiert danach?

[Wurde durch Vortrag teilbeantwortet]

Fragen aus dem Chat (aus Zeitgründen nicht beantwortet)

Wie groß sind die Probleme an Bienenständen in Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland? Wie oft gibt es wirklich Probleme? Da die Nestsuche schwierig ist, wird die weitere Ausbreitung wohl unvermeidlich sein und eine erfolgreiche aktive Bekämpfung zumindest mittel- bis langfristig nicht möglich sein, oder?

Nestgründungen der asiatischen Hornisse geschehen wohl auch eher in geschützten Räumen (ähnlich der Europäischen Hornisse) statt. Gibt es deutliche visuelle Unterschiede des Gründungsnestes?

Gibt es bereits Untersuchungen, welche baulichen Veränderungen an unseren Bienenbeuten die Jagd der Asiatischen Hornisse auf ein und ausfliegende Honigbienen erschweren?

Wie viel Eiweiß aka „unsere Bienen“ braucht so ein Volk in der Saison?

Die Eindämmung durch Vernichtung der Asiatischen Hornissen / Nester wird vermutlich nichts bringen, s. Varroa“behandlung“ in der Anfangszeit usw. wie kann eine Koexistenz ausschauen?

Ziehen alle Behörden an einem Strang? Gibt es einheitliche Vorgaben?

Alle Beiträge zum Veitshöchheimer Imkerforum 2023

- Veitshöchheimer Imkerforum 2023 (1): Versuche und Projekte

- Veitshöchheimer Imkerforum 2023 (2): Projekte, Wildpflanzen und Monitoring Zuckerrübe

- Veitshöchheimer Imkerforum 2023 (3): Varroaresistenzzucht

- Veitshöchheimer Imkerforum 2023 (4): Asiatische Hornisse (diese Seite hier)

- Veitshöchheimer Imkerforum 2023 (5): Konkurrenzdiskussion Wildbienen versus Honigbienen

Fotografieren und Screenshot sind bei dieser Veranstaltung nicht erwünscht. Daher nur Impressionen aus dem Umfeld.