Ab April 2019 findet erstmalig ein Imkerkurs für Anfänger mitten in Bamberg statt. Veranstalterin ist die Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de (BLIB). Da der Kurs nicht in Konkurrenz zu bestehenden Vereinsangeboten sein will, kostet er 280 Euro und ist nicht über staatliche Fördermittel subventioniert. Unsere Bienenpatinnen und -paten erhalten 10% Rabatt. Der Einstieg ist jederzeit zu einem der Termine möglich. Allerdings empfiehlt sich der Start mit dem Modul 1 zu den Grundlagen am Fr., 05.04.2019 von 18-21 Uhr.

Ab April 2019 findet erstmalig ein Imkerkurs für Anfänger mitten in Bamberg statt. Veranstalterin ist die Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de (BLIB). Da der Kurs nicht in Konkurrenz zu bestehenden Vereinsangeboten sein will, kostet er 280 Euro und ist nicht über staatliche Fördermittel subventioniert. Unsere Bienenpatinnen und -paten erhalten 10% Rabatt. Der Einstieg ist jederzeit zu einem der Termine möglich. Allerdings empfiehlt sich der Start mit dem Modul 1 zu den Grundlagen am Fr., 05.04.2019 von 18-21 Uhr.

Wie?

Über ein Kalenderjahr verteilt laden wir zu zehn Terminen ein, die zumeist am Wochenende (Fr., Sa. o. So.) stattfinden. Anschaulich, abwechslungsreich und unter eigenem Zutun kann in entspannter Atmosphäre das Imkerhandwerk theoretisch wie praktisch erlernt werden. Ja, bei uns dürfen Sie selbst Hand anlegen – von Anfang an!

Über ein Kalenderjahr verteilt laden wir zu zehn Terminen ein, die zumeist am Wochenende (Fr., Sa. o. So.) stattfinden. Anschaulich, abwechslungsreich und unter eigenem Zutun kann in entspannter Atmosphäre das Imkerhandwerk theoretisch wie praktisch erlernt werden. Ja, bei uns dürfen Sie selbst Hand anlegen – von Anfang an!

Melden Sie sich formlos an, im Impressum finden Sie die Kontaktdaten.

Um einen optimalen Start für Bienen und Halter/in zu fördern, gibt es die Teilnahmebescheinigung erst nach dem Besuch von 7 Pflichtmodulen, wofür man sich aber zwei Jahre Zeit lassen kann. Wurden in dieser Zeit ALLE 10 Termine besucht, kann ein Ablegervolk zu vergünstigten Preisen selbst gezogen oder gekauft werden. Falls das aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist, vermitteln wir zu anderen Imker(inn)en.

Um einen optimalen Start für Bienen und Halter/in zu fördern, gibt es die Teilnahmebescheinigung erst nach dem Besuch von 7 Pflichtmodulen, wofür man sich aber zwei Jahre Zeit lassen kann. Wurden in dieser Zeit ALLE 10 Termine besucht, kann ein Ablegervolk zu vergünstigten Preisen selbst gezogen oder gekauft werden. Falls das aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist, vermitteln wir zu anderen Imker(inn)en.

Wohin führt der Weg?

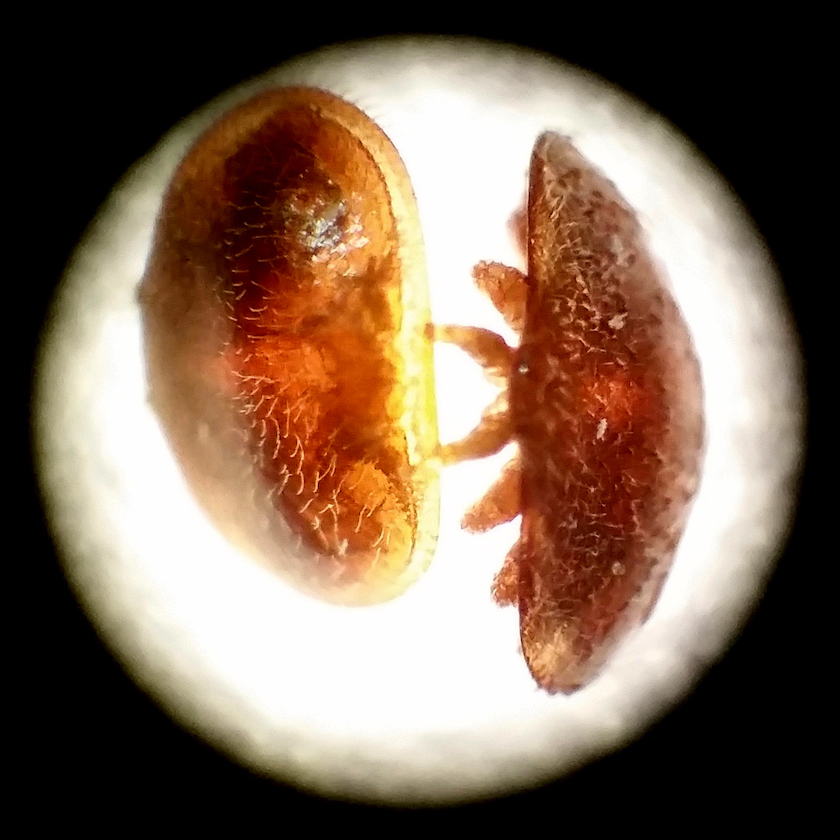

Ziel ist, am Ende eines Kurses den Mut zur eigenen Bienenhaltung zu fassen und ein Volk selbst pflegen zu können, aber auch ein Verständnis für das Ökosystem „Bienen und Insekten“ im städtischen und ländlichen Raum zu gewinnen. Die Honiggewinnung ist dabei lediglich ein schmackhafter Teilaspekt, allerdings mit einem für uns typischen qualitativ hohen Anspruch (s. a. unsere Imkerphilosophie).

Ziel ist, am Ende eines Kurses den Mut zur eigenen Bienenhaltung zu fassen und ein Volk selbst pflegen zu können, aber auch ein Verständnis für das Ökosystem „Bienen und Insekten“ im städtischen und ländlichen Raum zu gewinnen. Die Honiggewinnung ist dabei lediglich ein schmackhafter Teilaspekt, allerdings mit einem für uns typischen qualitativ hohen Anspruch (s. a. unsere Imkerphilosophie).

Undogmatisch, ideologiefrei und aufgeschlossen … wir arbeiten zwar mit dem Zanderbeutensystem und haben entsprechend hier unseren Erfahrungshorizont. Doch beschäftigen wir uns ebenso mit anderen Systemen oder Bienenhaltungsweisen, denn es schadet nie, über den „Wabenrand“ zu schauen.

Service

- Als Service innerhalb des Imkerkurses bieten wir Leihbeuten (Pfandsystem) und Sammelbestellungen von Kleinmaterialien und Büchern sowie

- die Teilnahme an Exkursionen und Sonderveranstaltungen an.

- Absolvent(inn)en des Imkeranfängerkurses dürfen im ersten Jahr ihrer Bienenhaltung den Honig von bis zu zwei Völkern bei uns entdeckeln und schleudern.

Während die meisten Vereine ihren Neulingen eine/n Imkerpaten oder -paten zur Seite stellen, können wir dies aus Kapazitätsgründen – zumindest derzeit – leider nicht anbieten. Daher spornt es uns um so mehr an, unseren Teilnehmenden ein möglichst umfassendes und sicheres Lernen zu ermöglichen, damit sie rasch selbständig diesem wunderbaren Naturhobby nachgehen können.

Lücke in Bamberg geschlossen

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden und immer häufigeren Nachfrage eines Imkerkurses direkt im Innenstadtbereich Bambergs – und weil der IBZV e. V. auch heuer keinen Anfängerkurs anbieten kann – schließen wir mit unserem BLIB-Imkerkurs hoffentlich eine Lücke für und in Bamberg.

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden und immer häufigeren Nachfrage eines Imkerkurses direkt im Innenstadtbereich Bambergs – und weil der IBZV e. V. auch heuer keinen Anfängerkurs anbieten kann – schließen wir mit unserem BLIB-Imkerkurs hoffentlich eine Lücke für und in Bamberg.

Weiterhin aber weisen wir auf die beiden hiesigen Imkervereine hin:

Im oberfränkischen Umland von Bamberg sind weitere Vereine, z. B. in Scheßlitz, Zapfendorf, Hirschaid oder auch die Imkerschule Oberfranken e. V., auf Jungimker/innen eingestellt.

Im oberfränkischen Umland von Bamberg sind weitere Vereine, z. B. in Scheßlitz, Zapfendorf, Hirschaid oder auch die Imkerschule Oberfranken e. V., auf Jungimker/innen eingestellt.

Ihre beiden Referenten – Reinhold Burger und Ilona Munique – freuen sich auf neue und bienenbegeisterte Jung-Imkerkolleg(inn)en oder auch Wiedereinsteiger/innen!