Hier findet ihr weiterführende Tipps und Links zu Bienenkrankheiten, die wir regelmäßig aktualisieren. Der allererste Rat, den wir euch ans Herz legen, ist:

Vorbeugen ist besser als heilen. Zumal ohne Medikamenteneinsatz, der aus gutem Grund in Deutschland verboten ist bzw. die drogistischen Anwendungsbereiche stark reglemtiert sind, eine Heilung oft nur schwer bis gar nicht möglich ist.

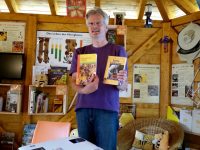

Grundlegende Informationen bieten die Folien zum „Patient Biene“ von Reinhold Burger (Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de). Er ist übrigens auch für Vorträge buchbar.

Ansonsten gilt folgende Faustregel:

- Beobachten und Beschreiben

- Sich gründlich informieren

- Gegebenenfalls melden

1. Beobachten und Beschreiben

-

Eine große Hilfe beim Bestimmen einer Krankheit oder Seuche, gut geeignet vor allem für Jungimker, ist der Diagnosekreis von Gerd Molter. Ohne genaue Beschreibung kann euren Bienen niemand wirklich helfen!

- Recherchiert im Internet. Seht euch die Bilder genau an und vergleicht sie mit euren Beschreibungen. Ist natürlich etwas schwieriger, wenn man vielleicht gar nicht richtig eingrenzen kann, was das Volk für eine Krankheit haben könnte.

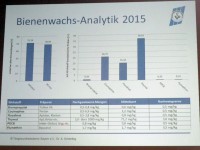

Leider haben auch die ansonsten sehr aufschlussreichen Seiten des Fachzentrums Bienen der bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim [seit 2018: Institut für Bienenkunde], LWG zu Bienenkrankheiten nicht überall Krankheitsbilder eingestellt. Ergänzung bietet der Tiergesundheitsdienst, TGD mit seiner Seite Tiergattung „Bienen“, und hier speziell die Infos zu Bienenkrankheiten. Dorthin könnt ihr auch kostenlos Proben zur Untersuchung einsenden.

2. Sich informieren

-

Wenn ihr schon mal beim Recherchieren im Internet seid, durchstöbert die gängigen Imker-Foren. Doch vorsichtig: Neben tollen Expertentipps finden sich leider auch viel Falschinformationen, Halbweisheiten, Überholtes, Strafbares, Leichtsinniges … doch vielleicht lässt sich ja auch schon ein erster Verdacht etwas eingrenzen. Hier zur Wiederholung noch einmal die seriösesten Links: Die LWG zu Bienenkrankheiten und der TGD zu Bienenkrankheiten.

- Fragt einen oder mehrere erfahrene Imker/innen. Auch hier gilt: Zuhören, Abwägen, Weiterfragen, Sichergehen. Ältere haben oft mehr Erfahrungswissen als Jüngere, doch sind sie möglicherweise nicht immer auf dem Laufenden, was aktuelle Forschungsberichte angeht. Junge sind möglicherweise gutgläubig und enthusiastisch gegenüber neuen und nicht ausreichend erforschten Methoden. Seid ihnen nicht böse, wenn sie alle die Weisheit für sich pachten. DU wirst vernünftig und verantwortungsvoll mit den Informationen umgehen.

- Fragt die Fachberater/innen eures Landkreises oder den/die Gesundheitswart/in eures Orts-Imkervereins. Für den Imker- und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e. V. (IBZV) ist derzeit aktiv, ansprechbereit und schnell reagierend Reinhold Burger. Er gibt auch allen anderen Anfragenden nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft, da er schließlich ein unabhängiges Mitglied einer Privatinitiative ist.

-

Lest ein Fachbuch. Eine erste Auswahl, die nach und nach ergänzt und aktualisiert wird, findet ihr in unserer Imker-Bibliothek. Die Bestände sind via „Zotero“ recherchierbar (Tag: Bienenkrankheiten) und bereitgestellt in der Bienen-InfoWabe bzw. im Obstmarkt 10. Kostenlos ausleihbar für IBZV-Mitglieder und den Bienenpat(inn)en unserer Initiative sowie Teilnehmende unserer BLIB-Imkerkurse – für alle anderen gerne zur Einsicht. Denkt auch an eure Bibliothek vor Ort und macht ggf. einen Erwerbungsvorschlag.

- Lest regelmäßig die gängigen Imkerzeitschriften. Doch auch hier schreiben verschiedene Autor(inn)en mit unterschiedlichen Ansätzen. Es ist wie bei uns Menschen: Die Ärzte bemühen sich redlich.Letztendlich bleibt die Natur ein Geheimnis. Sonst wären Biene und Mensch unsterblich.

-

Gebt in den Suchschlitz dieses Weblogs „Bienenkrankheit“, „Bienengesundheit“, „Faulbrut“, „Virus“ etc. ein. Wir sind immer bemüht, zumindest für Bamberg entsprechend aktuelle und sorgfältig recherchierte Beiträge zu liefern.

- Fragt eure Bienen. Ja, richtig gelesen! Je mehr ihr über ihr Wesen wisst, desto leichter werdet ihr sie und ihre Probleme verstehen. Fragt nicht: „Wie geht das Imkern?“ Fragt euch immer und zuallererst: „Was würde eine Biene / ein Volk wollen und brauchen?“

3. Gegebenfalls melden

Das betrifft vor allem die Bienenseuchen oder Schädlingsinvasionen. Allen voran die Amerikanische Faulbrut. Zuerst informiert ihr euch regelmäßig, ob eure Region vielleicht im Moment davon betroffen ist.

Folgender wichtiger und bester Link: Das Tierseucheninformationssystem, TSIS (Amerikanische Faulbrut). Es informiert hochaktuell über alle Faulbrutfälle in Deutschland – sofern gemeldet. Das TSIS wird vom Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, geführt und ist eine selbständige Bundesoberbehörde.

Wer wissen will, welche Regionen derzeit betroffen sind (wichtig auch, wenn ihr z. B. Königinnen, Völker oder Futterwaben kauft oder Wanderimker seid“), dann klickt auf “Liste weiter einschränken”, wählt das Bundesland und nachfolgend den Ort.

Ausdehnungserweiterung der Amerikanischen Faulbrut. Links die Karte vom 07.12.14, rechts das Seuchengebiet vom 05.12.14.

Einen Seuchenausbruch und seine Entwarnung melden auch die amtlichen Bekanntmachungen der jeweiligen Kommunen. Die Stadt Bamberg veröffentlicht das im Rathaus-Journal. Bei einer Erscheinungsweise von zwei Wochen und einem redaktionellen Vorlauf allerdings mit erheblicher Verspätung.

Ist die Faulbrut in eurem Volk tatsächlich ausgebrochen, dann seid ihr meldepflichtig. Zum Beispiel bei Ausbruch im …

- Landkreis Bamberg: Landratsamt Bamberg, Fachbereich Veterinärwesen, Tel. 0951-85-751

- Stadtgebiet Bamberg: Veterinäramt, Lichtenhaiderstraße 1, 96052 Bamberg, T. 0951-966520 E-Mail veterinaeramt [at] stadt [dot] bamberg [dot] de.

Hier noch ein Literaturtipp: Leitinie zur Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut der Bienen in Deutschland (Stand 2013).

Und keine Sorge: Man wird euch nicht erwürgen oder anzeigen, falls ihr einen Seuchenfall gemeldet habt, obwohl ihr es vorher versäumt hattet, euer Volk grundsätzlich anzumelden.

Wir wünschen euch und uns Hirn und Herz für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem uns anvertrauten Lebenwesen, dem wundervollsten Insekt, das uns Menschen seit Urzeiten begleitet, nützt und beschützt – unsere Honigbiene!

Disclaimer: Die Informationen wurden von den beiden Imkern Ilona Munique und Reinhold Burger (Gesundheitswart des IBZV) zusammengestellt und werden nach bestem Wissen und Gewissen regelmäßig aktualisiert. Dennoch sind Irrtümer nicht ausgeschlossen. Wir können keine Verantwortung für euer Tun oder Lassen übernehmen, auch, wenn die Grundlage dafür möglichweise auf diesen Weblogbeitrag basiert. Wir bitten um Hinweise, sollte uns ein Fehler unterlaufen sein. Auch steht euch das Kommentarfeld für Anregungen zur Verfügung. Vielen Dank für euer Verständnis.

[Aktualisiert: 06.04.2019]