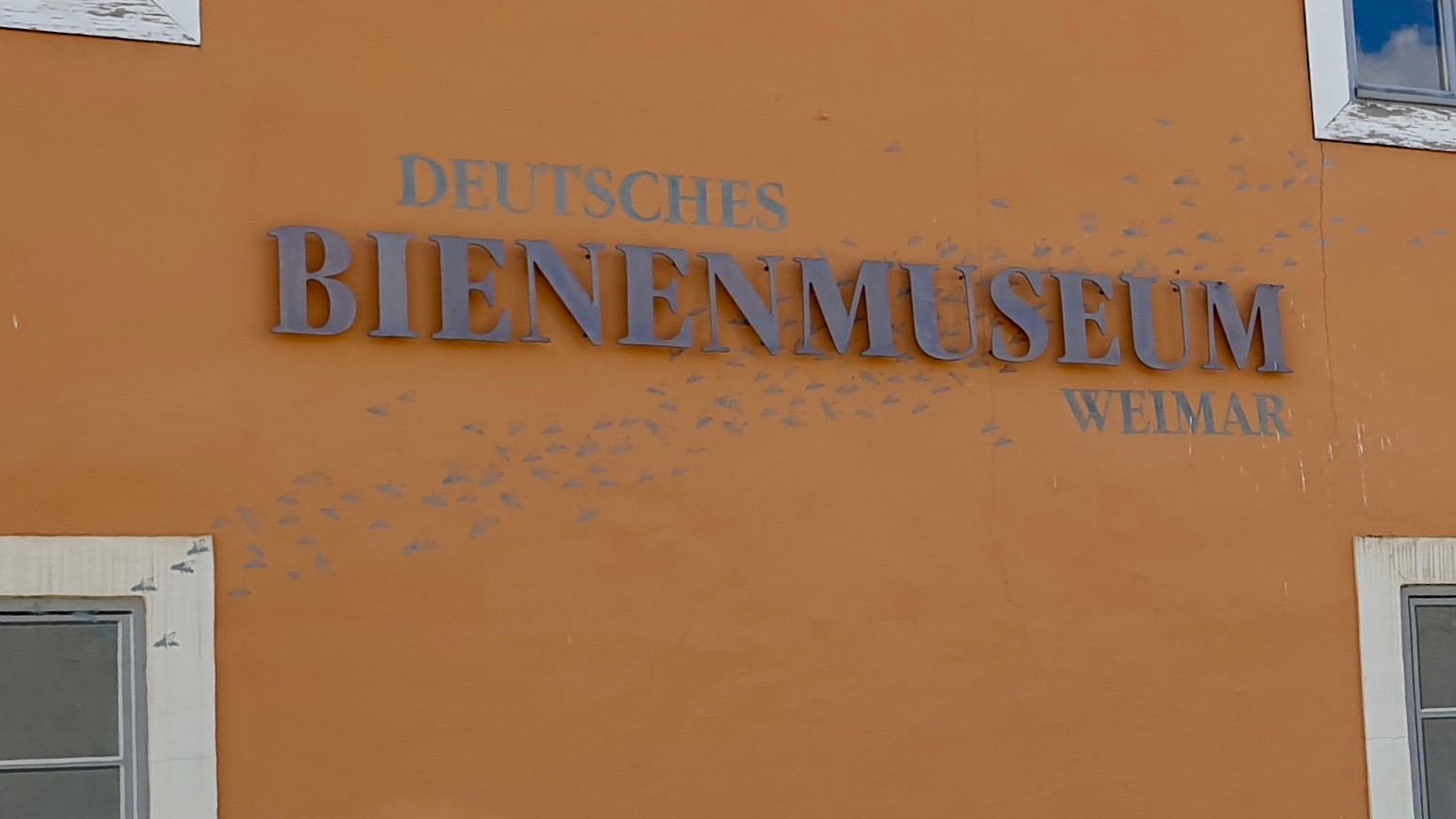

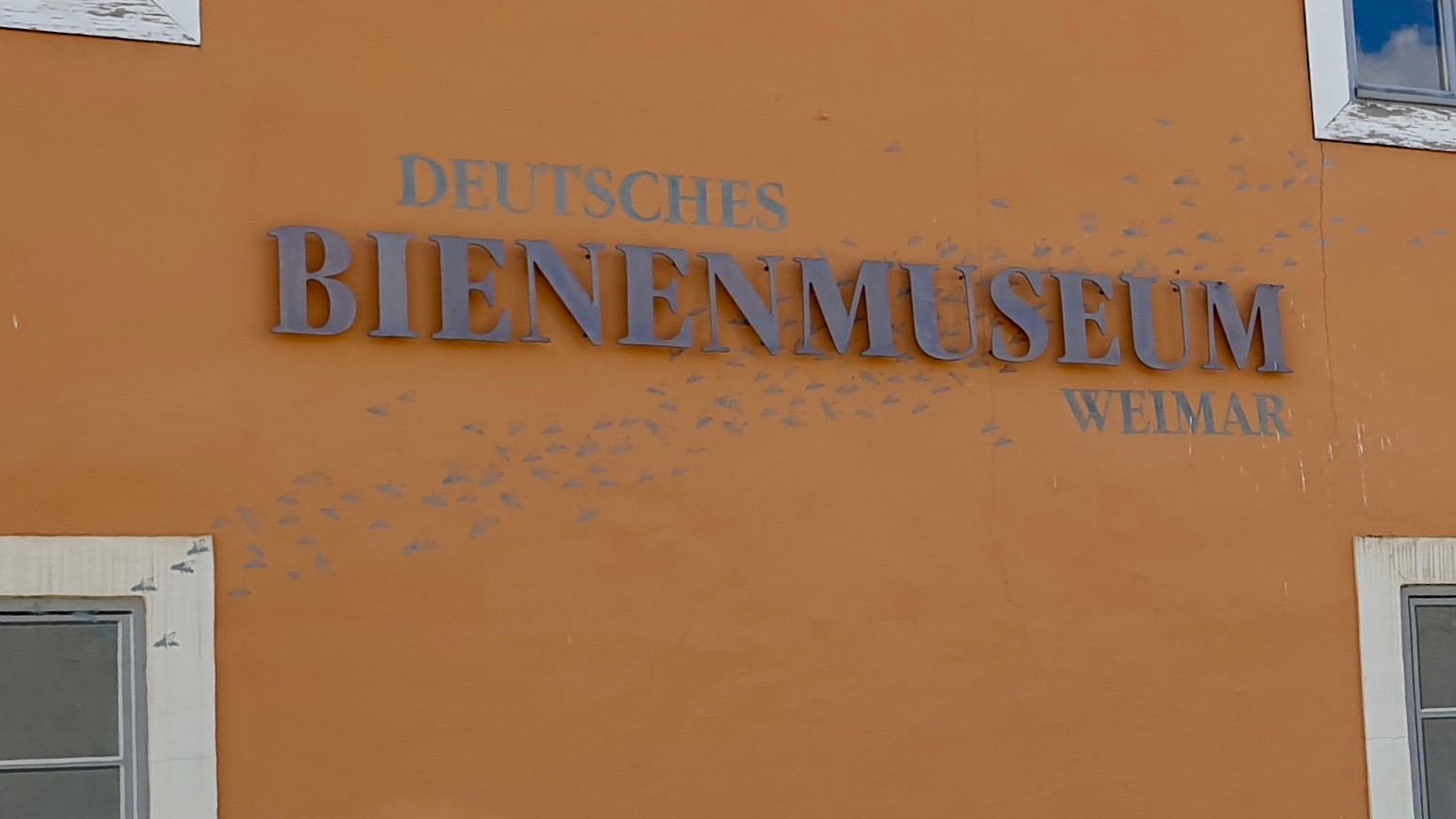

Zum heutigen Jahrestag der Bischofsweihe des Heiligen Ambrosius (den wir urlaubsbedingt heuer ausnahmsweise nicht mit euch feiern) kommt die Rezension über den Museumsführer „Von Bienen und Beuten“ aus dem Deutschen Bienenmuseum Weimar, genauer gesagt, aus dem Stadtteil Oberweimar, gerade richtig.

Zum heutigen Jahrestag der Bischofsweihe des Heiligen Ambrosius (den wir urlaubsbedingt heuer ausnahmsweise nicht mit euch feiern) kommt die Rezension über den Museumsführer „Von Bienen und Beuten“ aus dem Deutschen Bienenmuseum Weimar, genauer gesagt, aus dem Stadtteil Oberweimar, gerade richtig.

Im vergangenen Jahr fotografierten wir dort anlässlich einer Vorexkursion einen Bienenkorb, der als Bauch des Schutzpatrons der Imker, Bienen, Lebküchner, Wachsgießer, Haustüre und des Lernens dient. Eines von zahlreichen Beutenobjekten, wie es auch schon im Titel des Heft 61 der „Weimarer Schriften“ anklingt.

Im vergangenen Jahr fotografierten wir dort anlässlich einer Vorexkursion einen Bienenkorb, der als Bauch des Schutzpatrons der Imker, Bienen, Lebküchner, Wachsgießer, Haustüre und des Lernens dient. Eines von zahlreichen Beutenobjekten, wie es auch schon im Titel des Heft 61 der „Weimarer Schriften“ anklingt.

Kapitel zum Haus und Thüringens Imkervätern

Es ist, um es mit dem ersten Beitrag, dem von Walter Steiner, zu sagen: „Ein ganz besonderes Museum“, dessen Besuch sich vor allem auch dann lohnt, wenn man etwas mehr über die Betriebsweise der neuen Bundesländer, insbesondere in Thüringen, in Erfahrung bringen möchte, aber auch über die lange, gesamtdeutsche Geschichte der Imkerei vor und nach der Abspaltung als DDR.

Es ist, um es mit dem ersten Beitrag, dem von Walter Steiner, zu sagen: „Ein ganz besonderes Museum“, dessen Besuch sich vor allem auch dann lohnt, wenn man etwas mehr über die Betriebsweise der neuen Bundesländer, insbesondere in Thüringen, in Erfahrung bringen möchte, aber auch über die lange, gesamtdeutsche Geschichte der Imkerei vor und nach der Abspaltung als DDR.

Das Museum selbst ist bald eineinviertel Jahrhunderte alt. Theodor Küllertz (†) geht auf die Geschichte des Deutschen Bienenmuseums und seiner Vorläufer in den Jahren 1907 bis 2007 ein. Das Museum war in den ersten 50 Jahre nach seiner Gründung mitten in der Stadt – und damit wenig naturnah – als Abteilung mit mehreren Räumen im Naturwissenschaftlichen Museum untergebracht.

Das Museum selbst ist bald eineinviertel Jahrhunderte alt. Theodor Küllertz (†) geht auf die Geschichte des Deutschen Bienenmuseums und seiner Vorläufer in den Jahren 1907 bis 2007 ein. Das Museum war in den ersten 50 Jahre nach seiner Gründung mitten in der Stadt – und damit wenig naturnah – als Abteilung mit mehreren Räumen im Naturwissenschaftlichen Museum untergebracht.

Detailliert und durchaus faszinierend wird der teils holprige, teils enthusiastische Werdegang des „Spezialmuseums der Bienen und der Imkerei“, in Trägerschaft des Landesverbandes der Thüringer Imker beschrieben.

Detailliert und durchaus faszinierend wird der teils holprige, teils enthusiastische Werdegang des „Spezialmuseums der Bienen und der Imkerei“, in Trägerschaft des Landesverbandes der Thüringer Imker beschrieben.

Eng verbunden mit dem Haus sind die Thüringer Pfarrer Ferdinand Gerstung als Gründungsvater und sein Schüler und Wegbegleiter, August Ludwig, deren weit über die Landesgrenzen hinausgehenden Forschungen, Publikationen und imkerlichen Revolutionen durch Renate Häselbarths Porträts ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Hauptkapitel zur Sammlung

Der Titel auf S. 29 „Einzigartige historische Schaustücke von Ambrosius bis Afrika“ wird im Inhaltsverzeichnis ergänzt zu einem „Rundgang durch die Dauerausstellung des Deutschen Bienenmuseums“, der sich über mehrere Häuser und Schauräume zieht. Etwas redundant zum vorangegangenen Kapitel, doch nun mehr mit dem Schwerpunkt nicht auf das Haus, sondern auf die Sammlung selbst, beginnt das Kapitel zur Sammelpraxis mit ihrem damals schon überregionalen Akzent.

Der Titel auf S. 29 „Einzigartige historische Schaustücke von Ambrosius bis Afrika“ wird im Inhaltsverzeichnis ergänzt zu einem „Rundgang durch die Dauerausstellung des Deutschen Bienenmuseums“, der sich über mehrere Häuser und Schauräume zieht. Etwas redundant zum vorangegangenen Kapitel, doch nun mehr mit dem Schwerpunkt nicht auf das Haus, sondern auf die Sammlung selbst, beginnt das Kapitel zur Sammelpraxis mit ihrem damals schon überregionalen Akzent.

Bemerkenswert sind die historischen Figurenbeuten, darunter auch ein „Neger“, wie er im Büchlein – noch ungeachtet der mittlerweile geächteten Bezeichnung – benannt ist.

Bemerkenswert sind die historischen Figurenbeuten, darunter auch ein „Neger“, wie er im Büchlein – noch ungeachtet der mittlerweile geächteten Bezeichnung – benannt ist.

Alleine für die zahlreichen lustigen bis bieneneinflugsfrivolen und für ihren Zeitgeist stehenden Figurenbeuten lohnt es sich schon, das Museum anzusteuern. Der Führer hält eine Auswahl an Fotos der interessantesten Figurenbeuten in Menschengestalt parat.

Alleine für die zahlreichen lustigen bis bieneneinflugsfrivolen und für ihren Zeitgeist stehenden Figurenbeuten lohnt es sich schon, das Museum anzusteuern. Der Führer hält eine Auswahl an Fotos der interessantesten Figurenbeuten in Menschengestalt parat.

Die Bibliothek mit über 1.000 Bänden an den Wänden entlang ist in einem eigenen, für Veranstaltungen nutzbaren Raum untergebracht. Diesem wurde leider vor wenigen Jahren von einem über die Ufer getretenen Bächlein, das zum reißenden Strom wurde, enormer Schaden zugefügt.

Die Bibliothek mit über 1.000 Bänden an den Wänden entlang ist in einem eigenen, für Veranstaltungen nutzbaren Raum untergebracht. Diesem wurde leider vor wenigen Jahren von einem über die Ufer getretenen Bächlein, das zum reißenden Strom wurde, enormer Schaden zugefügt.

Der Führer nun geht mehr auf die Publikationen selbst ein, zählt auch einige neu verlegte Zeitschriften auf, denen nicht selten unvereinbare Ansichten bzw. Streitigkeiten vorausgingen. Na, das mit dem Streit unter Imker*innen bzw. Vereinen ist leider auch heute keine Seltenheit. Offenbar färbt die Stichigkeit von Bienen ungut auf manche Zeitgenossen ab. In diesem Falle aber – es lebe die Vielfalt! Was gäbe ich darum, einmal den ganzen Tag Zeit zu haben, mich im Museumshof sitzend in alle Schriften vertiefen zu dürfen, die nämlich leider nicht ausleihbar sind.

Der Führer nun geht mehr auf die Publikationen selbst ein, zählt auch einige neu verlegte Zeitschriften auf, denen nicht selten unvereinbare Ansichten bzw. Streitigkeiten vorausgingen. Na, das mit dem Streit unter Imker*innen bzw. Vereinen ist leider auch heute keine Seltenheit. Offenbar färbt die Stichigkeit von Bienen ungut auf manche Zeitgenossen ab. In diesem Falle aber – es lebe die Vielfalt! Was gäbe ich darum, einmal den ganzen Tag Zeit zu haben, mich im Museumshof sitzend in alle Schriften vertiefen zu dürfen, die nämlich leider nicht ausleihbar sind.

Weitere Kapitel zu Ausstellungs- und Sammlungsgegenständen

Im Kapitel „Vom ‚Bienenraub‘ zur Bienenhaltung“ (Irmgard Jung-Hoffmann) erfahren wir mehr zur Historie der Imkerei bzw. Bienenzucht und in welchen (menschengemachten) Gefäßen die Bienen gehalten wurden.

Im Kapitel „Vom ‚Bienenraub‘ zur Bienenhaltung“ (Irmgard Jung-Hoffmann) erfahren wir mehr zur Historie der Imkerei bzw. Bienenzucht und in welchen (menschengemachten) Gefäßen die Bienen gehalten wurden.

Und auch hier zeigt das Büchlein in Wort und Schrift nach regionalen Gebieten auf, was im Deutschen Bienenmuseum alles zu bestaunen ist – von Klotzbeuten über Strohkörbe und den bereits erwähnten Figurenstöcken bis hin zu vielfältig gemaßten Einfachbeuten und gar ganzen Bienenhäusern nebst eines im Museumshof bzw. -garten stehenden Wanderwagens sowie zahlreiche imkerliche Gerätschaften.

Und auch hier zeigt das Büchlein in Wort und Schrift nach regionalen Gebieten auf, was im Deutschen Bienenmuseum alles zu bestaunen ist – von Klotzbeuten über Strohkörbe und den bereits erwähnten Figurenstöcken bis hin zu vielfältig gemaßten Einfachbeuten und gar ganzen Bienenhäusern nebst eines im Museumshof bzw. -garten stehenden Wanderwagens sowie zahlreiche imkerliche Gerätschaften.

Das Highlight stellt hierbeit ein historischer Wachshammer dar. Dessen Funktionsweise erkärt im Übrigen sehr anschaulich ein kleines, liebevoll konstruiertes, elektrifiziertes Modell.

All das macht natürlich Lust, sich mehr noch mit der Honigbiene selbst zu beschäftigen. So gewährt Kaspar Bienefeld (Nomen est Omen!) Einblick in „das Familienleben der Honigbiene“. Dieses leichtfüßig daherkommende Kapitel mit Basiswissen ist sogar für erfahrene Imker*innen noch lesenswert. Wo sonst konnten wir schon einmal diese anschauliche Entsprechung lesen:

All das macht natürlich Lust, sich mehr noch mit der Honigbiene selbst zu beschäftigen. So gewährt Kaspar Bienefeld (Nomen est Omen!) Einblick in „das Familienleben der Honigbiene“. Dieses leichtfüßig daherkommende Kapitel mit Basiswissen ist sogar für erfahrene Imker*innen noch lesenswert. Wo sonst konnten wir schon einmal diese anschauliche Entsprechung lesen:

Es ist nicht direkt vergleichbar, aber eine Frau müsste etwa 20 Babys gebären, um hier [Anm.: mit der Königin] gleich zu ziehen. Wohl gemerkt – 20 Babys pro Tag über einen längeren Zeitraum und nicht insgesamt.

Es ist nicht direkt vergleichbar, aber eine Frau müsste etwa 20 Babys gebären, um hier [Anm.: mit der Königin] gleich zu ziehen. Wohl gemerkt – 20 Babys pro Tag über einen längeren Zeitraum und nicht insgesamt.

Dabei spart Bienefeld nicht mit deutlichen Worten, wenn es um wenig romantische Dinge geht.

Bekommen die Arbeitsbienen den Eindruck, dass ihre Mutter zu alt, krank und damit nicht mehr leistungsfähig ist, so wird sie „umgeweiselt“, dies ist der freundlichere Ausdruck für umbringen.

Auch schwierige Sachverhalte wie die Erklärung des Schwänzeltanzes gelingen ihm mit wenigen Sätzen sehr anschaulich.

Anschaulich und sehenswert ist auch „Der Bienenweidegarten – ein Kleinod an Kultur- und Wildpflanzen“, also sowohl in Echt als auch im Kapitel von Waldemar Endter. Ein Areal zum Flanieren und Träumen, und ganz nebenbei zum Lernen, auf was es für die Bienen und Insekten ernährungstechnisch ankommt.

Anschaulich und sehenswert ist auch „Der Bienenweidegarten – ein Kleinod an Kultur- und Wildpflanzen“, also sowohl in Echt als auch im Kapitel von Waldemar Endter. Ein Areal zum Flanieren und Träumen, und ganz nebenbei zum Lernen, auf was es für die Bienen und Insekten ernährungstechnisch ankommt.

Übrigens wird im Bienengarten so gut wie nicht gegossen, wie uns bei unserem letztjährigen Besuch eine Ehrenamtliche, die sich zur Gartenpflege einfand, mitteilte. Man vertraue auf die richtige Mischung der Pflanzen, die sich gegenseitig Schatten spenden, und auf den richtigen Boden.

Übrigens wird im Bienengarten so gut wie nicht gegossen, wie uns bei unserem letztjährigen Besuch eine Ehrenamtliche, die sich zur Gartenpflege einfand, mitteilte. Man vertraue auf die richtige Mischung der Pflanzen, die sich gegenseitig Schatten spenden, und auf den richtigen Boden.

Schlussendlich geht der Museumsführer ein auf die kostbare Erzeugung von „Honig – konservierter Sonnenschein“ und auf „Vielfältige Bienenprodukte und ihre heilsame Wirkung“ (Birgit Pottchull), die da sind Propolis, Blütenpollen, Gelee Royal, Bienenwachs und Bienengift – fast alles erhältlich im kleinen, doch feinen Museumshop.

Des weiteren gibt es noch etliche andere, „vielfältige Nutzungsmöglichkeiten des Deutschen Bienenmuseums“ (Kapitel „Markttreiben …“ von Annette von Wolffersdorff).

Des weiteren gibt es noch etliche andere, „vielfältige Nutzungsmöglichkeiten des Deutschen Bienenmuseums“ (Kapitel „Markttreiben …“ von Annette von Wolffersdorff).

Diese sind neben dem Restaurant „Bienenkorb“ ein Adventsmarkt am 2. Adventswochenende, dem sommerlichen Bienenmarkt am ersten Samstag im Juli, außerdem Fachvorträge und Anfängerkurse für Imker, Vermietung von Veranstaltungsräumen und ein Angebot zur Museumspädagogik. Nebenbei bemerkt … das Museum mag jetzt nicht gerade mit modernster Museumspädagogik aufwarten. Das wird aber von einer überwiegend ehrenamtlich geführten Institution auch nicht erwartet. Mich wundert ohnehin, wie die Imkerkolleg*innen dort das große Areal und die Häuser in Schuss halten können!

Diese sind neben dem Restaurant „Bienenkorb“ ein Adventsmarkt am 2. Adventswochenende, dem sommerlichen Bienenmarkt am ersten Samstag im Juli, außerdem Fachvorträge und Anfängerkurse für Imker, Vermietung von Veranstaltungsräumen und ein Angebot zur Museumspädagogik. Nebenbei bemerkt … das Museum mag jetzt nicht gerade mit modernster Museumspädagogik aufwarten. Das wird aber von einer überwiegend ehrenamtlich geführten Institution auch nicht erwartet. Mich wundert ohnehin, wie die Imkerkolleg*innen dort das große Areal und die Häuser in Schuss halten können!

Anhang

Eine Zeittafel rundet ab – angefangen mit „Vor 14.000 Jahren: Mesolithische Felsenmalereien“ über Eckdaten der Imkerei, z. B. Gründungen von Zeitschriften, imkerliche Erfindungen und Ersterwähnungen, bis hin zum 7.-15. Juli 2007, den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Bienenmuseums, mithin dem Erscheinungsjahr des Rezensionsgegenstands.

Die „Weiterführende Literatur“ mit 16 Titeln ist sicherlich vor Ort in der Bibliothek einsehbar-. „Die Autoren“ des Bändchens erhalten jeweils ein Kurzporträt.

Fazit

Der Band zum Deutschesn Bienenmuseum ist mehr als ein „nur“ ein anschaulicher Museumsführer, der trotz seiner mittlerweile 16 Lenze vergnüglich und spannend zugleich viel (historischen) Fundstoff bietet, um sich entweder die Reise nach Oberweimar zu ersparen (was sehr schade wäre), oder aber eben ein starker Anreiz ist, es sich endlich einmal vorzunehmen.

Wir von der Initiative würden nach wie vor gerne eine Exkursion unternehmen, was wir heuer aufgrund der allzu vielen Großprojekte, die uns beschäftigten, verschoben hatten. Wer Interesse hat, einen Tagesausflug von Bamberg nach Weimar zu unternehmen, möge sich bitte gerne melden! Nehmt Kontakt mit uns auf.

Ansonsten – ihr wisst ja, wo ihr diesen hübschen und mit Liebe und Sachverstand publizierten Führer zum Deutschen Bienenmuseum in Weimar einsehen könnt – in unserer Imker-Bibliothek!

Von Bienen und Beuten : das Deutsche Bienenmuseum Weimar ; [Jubiläumsschrift zum 100jährigen Bestehen des Deutschen Bienenmuseums Weimar] / [hrsg. vom Stadtmuseum Weimar in Verbindung mit dem Landesverband Thüringer Imker e. V. Red.: Alf Rößner …]. Weimar : Stadtmuseum. 2007. 79 S. ISBN 978-3-910053-41-0.

[Werbung] Das unabhängige Magazin Blattgrün mit Berichten und Reportagen, Veranstaltungstipps und „grünem“ Branchenverzeichnis erscheint alle zwei Monate und ist im Abo oder an bestimmten Auslegestellen kostenlos erhältlich.

[Werbung] Das unabhängige Magazin Blattgrün mit Berichten und Reportagen, Veranstaltungstipps und „grünem“ Branchenverzeichnis erscheint alle zwei Monate und ist im Abo oder an bestimmten Auslegestellen kostenlos erhältlich.