Schulbienenunterricht für die Grundschule Strullendorf, die mit ihren vier kombinierten 1. u. 2. Klassenzügen eine aktive Zeit in Bamberg auf der ERBA-Insel verbrachten. Dank PV-Anlage, gefördert u. a. von der Deutschen Postcode Lotterie und der Stadt Bamberg, war es nicht nur sonnig im Freigelände unseres grünen Klassenzimmers, sondern auch im Inneren der Bienen-InfoWabe. Die Attraktion jedoch waren der ebenfalls geförderte Sinnespfad und natürlich die echten Bienen. Doch der Reihe nach.

Schulbienenunterricht für die Grundschule Strullendorf, die mit ihren vier kombinierten 1. u. 2. Klassenzügen eine aktive Zeit in Bamberg auf der ERBA-Insel verbrachten. Dank PV-Anlage, gefördert u. a. von der Deutschen Postcode Lotterie und der Stadt Bamberg, war es nicht nur sonnig im Freigelände unseres grünen Klassenzimmers, sondern auch im Inneren der Bienen-InfoWabe. Die Attraktion jedoch waren der ebenfalls geförderte Sinnespfad und natürlich die echten Bienen. Doch der Reihe nach.

Mit allen Sinnen die Welt erleben

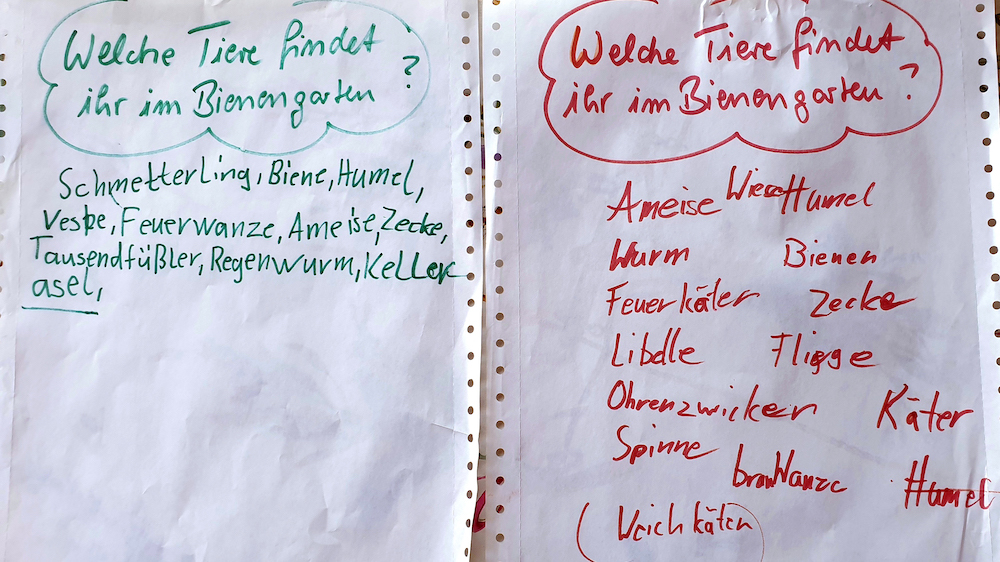

Start war der Sinnespfad im Bienengarten, der barfuß und mit geschlossenen Augen betreten werden sollte. Seit Kurzem sorgen zwei künstlerich mit Halbreliefs verzierten Handläufe links und rechts des Wegs für sicheren Halt. Die Kinder konnten also mit den Füßen und ihren Händen gleichzeitig unterschiedliche Strukturen erfühlen und sich so ihres Körpers bewusst werden. Eine kleine Achtsamkeitsübung zum „Runterkommen“, die auch den Erwachsenen nicht schadet.

Start war der Sinnespfad im Bienengarten, der barfuß und mit geschlossenen Augen betreten werden sollte. Seit Kurzem sorgen zwei künstlerich mit Halbreliefs verzierten Handläufe links und rechts des Wegs für sicheren Halt. Die Kinder konnten also mit den Füßen und ihren Händen gleichzeitig unterschiedliche Strukturen erfühlen und sich so ihres Körpers bewusst werden. Eine kleine Achtsamkeitsübung zum „Runterkommen“, die auch den Erwachsenen nicht schadet.

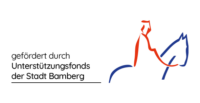

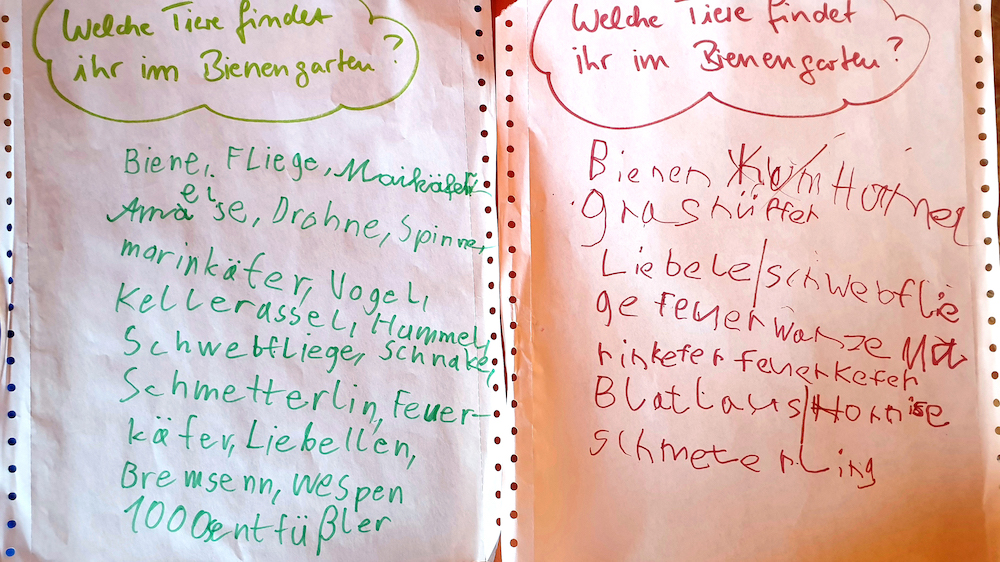

Zurück ging’s dann mit offenen Augen, um die vielen Insekten zu sehen, die sich auf den Duftpflanzen tummelten. Um die Nasen wehte der herrliche Duft der Pflanzen, durch die die Hände der Kinder streifen durften. Lavendel, Zitronenthymian und Katzenminze lautete die Lösung bei der Frage, was sie denn eben gerochen hätten. Tatsächlich erkannten die Kinder meist problemlos den Lavendel, und hin und wieder erstaunten uns einzelne der Grundschüler mit ihrem speziellen Pflanzenwissen.

Basis-Info Bi ene

ene

Welche Sinne hat denn nun die Biene? Womit kann sie den Duft der Pflanzen riechen, wo sie doch gar keine Nase hat? Wie viele Beinchen hat sie und alle anderen Insekten? Wie viele Flügel können die Bienen wie schnell durch die Lüfte tragen? Wie war das nochmal mit dem Stachel und wie nennt man ihre faszinierenden Augen? Mit Fototafeln war das alles gut zu erklären.

Welche Sinne hat denn nun die Biene? Womit kann sie den Duft der Pflanzen riechen, wo sie doch gar keine Nase hat? Wie viele Beinchen hat sie und alle anderen Insekten? Wie viele Flügel können die Bienen wie schnell durch die Lüfte tragen? Wie war das nochmal mit dem Stachel und wie nennt man ihre faszinierenden Augen? Mit Fototafeln war das alles gut zu erklären.

Bienen ganz nah – und gut behütet

In geteilten Gruppen tauchten wir noch ein wenig tiefer in die Welt der Bienen. Im Inneren der Bienen-InfoWabe wurde mit Hilfe einiger Anschauungsobjekte der Weg des Pollens und vor allem des Nektars von der Blüte über die Biene und die Wabe bis zum Entdeckeln, Schleudern und vom Honigtopf ins Glas erklärt.

Danach zogen sich die Kinder Imkerhut und -jacke über, denn gleich geht’s zu den echten Bienen.

Die andere Gruppe durften Arbeitsbienen und Drohnen durch die Plexiglasscheiben der Schaufensterbeute ganz genau betrachten, bevor auch sie mehr zu den Zusammenhängen in der Bienen- und Honigsache erfuhren und sich umkleiden durften.

Zum Lehrbienenstand

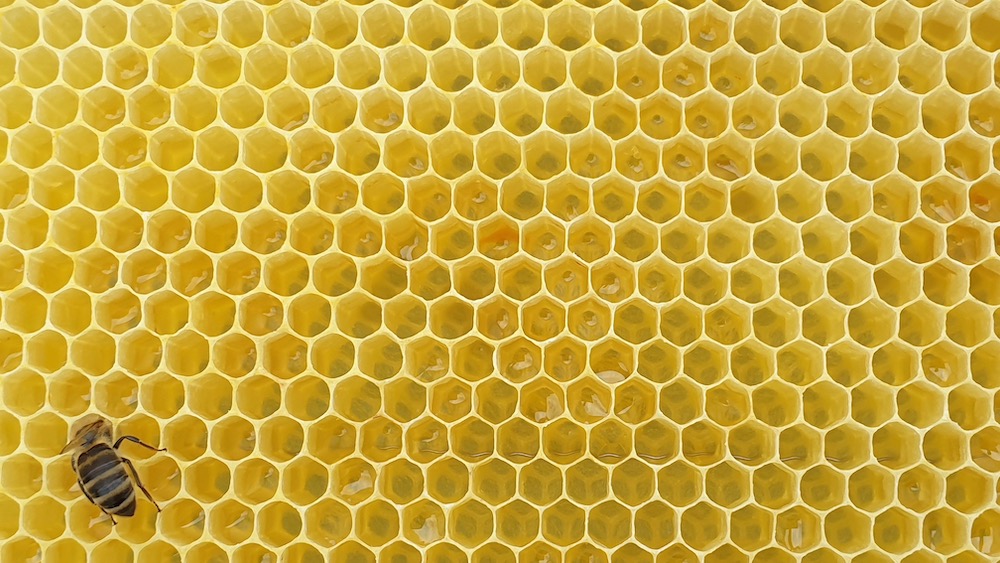

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung gingen wir geordnet zum nahen Lehrbienenstand, um zuzusehen, wie Reinhold mit Hilfe des Smokers vorsichtig die Anschauungsbienen zurücksetzte und eine Wabe zum näheren Betrachten aus dem Bienenstock herauszog.

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung gingen wir geordnet zum nahen Lehrbienenstand, um zuzusehen, wie Reinhold mit Hilfe des Smokers vorsichtig die Anschauungsbienen zurücksetzte und eine Wabe zum näheren Betrachten aus dem Bienenstock herauszog.

Ilona ging von Kind zu Kind, um zu zeigen, dass man die Honigpflegebienen ohne Weiteres streicheln konnte. So ziemlich alle machten es ihr nach und berührten sanft die weichen Tierchen, die sich davon in ihrer Geschäftigkeit nicht stören ließen.

Wie schwer sich so eine halb gefüllte Wabe anfühlt, konnte ebenfalls ausgetestet werden. Die Wabe wurde von Hand zu Hand gereicht – mitsamt der ansitzenden Bienen.

Alle vier Klassen, die wir am 13. u. 14.06. begrüßen durften, waren recht vernünftig und machten keinen Unfug. So gelang es uns, die Bienen nicht gegen uns aufzubringen und durften uns sicher fühlen.

Alle vier Klassen, die wir am 13. u. 14.06. begrüßen durften, waren recht vernünftig und machten keinen Unfug. So gelang es uns, die Bienen nicht gegen uns aufzubringen und durften uns sicher fühlen.

„Dürfen wir die Hüte behalten?“, war die hoffnungsvolle Frage, die wir leider verneinen mussten. Doch mit etwas Klassenlektüre zur Nacharbeit verabschiedeten wir uns von unseren kleinen und großen Gästen und freuen uns aufs nächste Mal!

Schön, dass ihr alle bei uns wart!

Wir danken unseren Großunterstützern, die Deutsche Postcode Lotterie (DPL) und der Stadt Bamberg – Bürgerbeteiligung und Förderfonds – für die neue Attraktion der mit integrativer Kunst verzierten Handläufe am „Sinnespfad“!