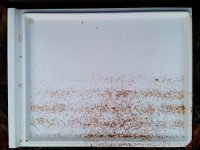

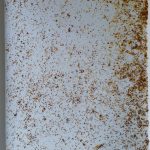

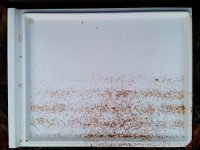

Die nachfolgenden Fotos der Windeln (ja, so heißen diese flachen Plastikwannen tatsächlich!) stammen aus den vier Völkern der Buger Wiesen und zeigen den Gemüllabfall. Die Windelkontrolle gibt Aufschluss über so einiges, was wir hier nur in Teilen wiedergeben, also die Volksstärke der Bienen, ihren Sitz im Beutenraum und natürlich als Wichtigstes, den Varroamilbenabfall.

Die nachfolgenden Fotos der Windeln (ja, so heißen diese flachen Plastikwannen tatsächlich!) stammen aus den vier Völkern der Buger Wiesen und zeigen den Gemüllabfall. Die Windelkontrolle gibt Aufschluss über so einiges, was wir hier nur in Teilen wiedergeben, also die Volksstärke der Bienen, ihren Sitz im Beutenraum und natürlich als Wichtigstes, den Varroamilbenabfall.

Gemülldiagnose Volksstärke und -sitz

Über 7 Wabengassen starkes Volk

Zählt ihr die bräunlichen Streifen, so könnt ihr sehen, wie stark ein Volk in den Winter gegangen ist. Mindestens vier Reihen sollten es schon sein, sonst ist das Volk definitiv zu klein, um sich in der Traube auf Dauer genügend zu erwärmen. Ihr könnt am Abfall erkennen, an welcher Stelle die Bienenwintertraube sitzt, und zwar meistens (nicht immer!) vor dem Einflugschlitz – auf den Bilden die rechte Seite.

Gemüll über die ganze Beutenbreite verteilt

Zuweilen verteilt sich ein Volk auch über die ganze Beutenbreite. Eines der Vöker hing mit seiner Traube bis zum Gitterboden herab, was der Blick durch den Einflugschlitz verriet, bei welchem kontrolliert wird, ob Totenfall eventuell den Ausgang verstopfen könnte.

Das Herabhängen kann auf zweierlei hindeuten: Erstens auf ein zahlenmäßig sehr starkes Volk, und zweitens auf eine hohe Futtereinlagerung, welches den Bienen dann natürlich den Wohnraum einengt. Na, so haben sie’s wenigstens schön kuschelig.

Gemülldiagnose Varroabefall

Was so schwer auf dem Foto identifizierbar ist, ist auch in der Realität nicht so ganz einfach. Will man nun die Varroamilben finden, dann richtet sich das geschulte Imkerauge auf dunkelbraune, kreisrunde und glänzende Teile. Zwischen 15 und weit über 250 abgefallene Varroen 2 Wochen nach der Oxalsäurebehandlung zählten wir an unseren 8 Standorten.

Was so schwer auf dem Foto identifizierbar ist, ist auch in der Realität nicht so ganz einfach. Will man nun die Varroamilben finden, dann richtet sich das geschulte Imkerauge auf dunkelbraune, kreisrunde und glänzende Teile. Zwischen 15 und weit über 250 abgefallene Varroen 2 Wochen nach der Oxalsäurebehandlung zählten wir an unseren 8 Standorten.

Natürlich ist die Gemülldiagnose in der Kälte nicht wirklich erquicklich. Und die Ergebnisse auch nicht immer 100%-ig folgerichtig einordenbar. Fallen recht wenig Milben im unteren zweistelligen Zahlenbereich herab, besteht der Verdacht, dass die Oxalsäurebehandlung nicht gut gewirkt hat.

Fallen Hunderte herab, hat die Behandlung offensichtlich gewirkt. Doch wie viele Milben weiterhin im Volk verbleiben, ließe sich nur durch eine Lebendprobe definitiv feststellen. Diesen Aufwand tun wir uns nicht an. Eine regelmäßige Kontrolle des natürlichen Milbenfalls mittels Gemülldiagnose gibt uns jedoch ebenfalls ein verlässliches Bild über den Zustand unserer Völker. Hat ein Volk im Herbst, nach den Ameisensäurebehandlungen, noch einen natürlichen Milbenfall von mehr als 1 Milbe pro Tag, dann ist ein entsprechend hoher Milbenfall durch die Oxalsäurebehandlung im Winter zu erwarten.

Tja, und wüssten wir um einen zu hohen Befall mit Milben, dann könnten wir jetzt im Winter nicht mehr viel ausrichten. Denn ein zweites Mal mit Oxalsäure könnten wir nicht behandeln, das würde die Völker zu sehr schwächen. Bei milden Temperaturen käme noch eine Sprühbehandlung mit Milchsäure in Frage. Und dennoch … um im kommenden Bienenjahr konsequent weitere Maßnahmen zu ergreifen, wie beispielsweise das Entnehmen der Drohenenbrut, ist es unerlässlich, sich über die Enwicklung jedes Volkes gut zu informieren und darüber Buch zu führen (via Stockkarte oder wie wir via Google-docs-Tabellen).

Heuer ist nun alles getan, was getan werden musste. Wir sind zuversichtlich, dass es alle Völker (bis vielleicht bis auf einen schwachen Ableger) gut über den Winter schaffen werden. Frohe Weihnachten nun auch für unsere Bienen!

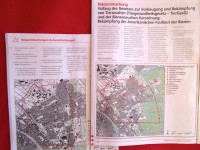

Am 28.01.2017 findet im Fachzentrum Bienen an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau das jährliche Veitshöchheimer Imkerforum statt.

Am 28.01.2017 findet im Fachzentrum Bienen an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau das jährliche Veitshöchheimer Imkerforum statt. Heuer können wir keine Mitfahrgelegenheit anbieten, da wir aus einer anderen Richtung kommen, nämlich aus München bzw. Augsburg. In München erwartet uns eine Preisvergabe, doch dazu ein andermal mehr. Doch auch ohne unsere Führung werdet ihr das Fachzentrum leicht finden. Einfach an der Stadtbücherei im Bahnhofsgebäude (sehenswert!) und weiter geradeaus Richtung Innenstadt am Narrenhaus vorbei (sehenswert), raus aus dem Ort und nach der Unterführung die zweite große Straße rechterhand bergauf.

Heuer können wir keine Mitfahrgelegenheit anbieten, da wir aus einer anderen Richtung kommen, nämlich aus München bzw. Augsburg. In München erwartet uns eine Preisvergabe, doch dazu ein andermal mehr. Doch auch ohne unsere Führung werdet ihr das Fachzentrum leicht finden. Einfach an der Stadtbücherei im Bahnhofsgebäude (sehenswert!) und weiter geradeaus Richtung Innenstadt am Narrenhaus vorbei (sehenswert), raus aus dem Ort und nach der Unterführung die zweite große Straße rechterhand bergauf. wähnen möchte ich, dass die Freunde des Fachzentrums Bienen Veitshöchheim e. V. das Imkerforum mitfinanzieren. Da ich schließlich auch in meinem Brotberuf über die Wirkungsweise und Installierung von Freundeskreis, Förderverein & Co. deutschlandweit referiere, ist mir das ein besonderes Augenmerk wert. Die Veitshöchheimer bestätigen einmal mehr die Theorie erfolgreicher Finanzierungsmodelle, Synergieeffekte und erhöhter „Schlagkraft“.

wähnen möchte ich, dass die Freunde des Fachzentrums Bienen Veitshöchheim e. V. das Imkerforum mitfinanzieren. Da ich schließlich auch in meinem Brotberuf über die Wirkungsweise und Installierung von Freundeskreis, Förderverein & Co. deutschlandweit referiere, ist mir das ein besonderes Augenmerk wert. Die Veitshöchheimer bestätigen einmal mehr die Theorie erfolgreicher Finanzierungsmodelle, Synergieeffekte und erhöhter „Schlagkraft“.