Übersicht

Phänologie und Bienen

Die Robinie ist heuer bereits verblüht, hingegen verströmt aktuell die Sommerlinde als nächste Massentracht ihren süßen Duft. Zu beobachten ist ein Kommen und Gehen im Storchschnabel und Liguster und an Himbeeren und Brombeeren.

Die Phacelia wartet ebenfalls mit Leckereien für die Bienen auf, und wo wir bei Lila sind – der Lavendel startet durch und kann durchaus als eine kleine Massentracht gezählt werden, zumal er durch den Klimawandel immer häufiger die oft vertrockneten Gärten schmückt.

Die Phacelia wartet ebenfalls mit Leckereien für die Bienen auf, und wo wir bei Lila sind – der Lavendel startet durch und kann durchaus als eine kleine Massentracht gezählt werden, zumal er durch den Klimawandel immer häufiger die oft vertrockneten Gärten schmückt.

Besonders schön blühen heuer die Großblütige Katzenminze, die ihr im Bamberger Bienengarten entlang des duftenden Sinnespfads entdecken könnt, aber auch die Pfingstrosen. Wild- wie Honigbienen teilen sich einträchtig nebeneinander diese wohlriechende Gabe.

Schwarmstimmung kontrollieren

Die Schwarmzeit dauert bis Ende Juni an, mindestens jedoch bis zur Sommersonnwende (siehe auch unsere Monatsbetrachtungen Mai). Unsere Völker sind derzeit sehr unterschiedlich aufgestellt. Ende Mai flaute bei den meisten die Schwarmstimmung jedoch (vorerst) ab.

Die Schwarmzeit dauert bis Ende Juni an, mindestens jedoch bis zur Sommersonnwende (siehe auch unsere Monatsbetrachtungen Mai). Unsere Völker sind derzeit sehr unterschiedlich aufgestellt. Ende Mai flaute bei den meisten die Schwarmstimmung jedoch (vorerst) ab.

Die Sonnenwende am 21.06. läutet die Zeit kürzerer Tage ein. Darauf reagieren Pflanzen wie Tiere. Ab diesem Zeitpunkt wird die Aufzucht von Brut reduziert. Die Volksstärken nehmen allerdings bis Anfang Juli mit der noch schlüpfenden Brut zu. Unsere Routinetätigkeit zur Kontrolle auf Schwarmstimmung setzen wir also im 7-Tage-Rythmus bis zum Monatsende fort. Weiselzellen werden ausgebrochen.

Futterversorgung nach Honigernte sicherstellen

Während etliche Imker*innen bereits schon ein- bis zweimal geerntet haben, warten wir bis Trachtschluss bzw. bis Mitte Juli zum Beginn unserer jährlichen Honigschleudertage. Das hat zum einen organisatorische Gründe – wir sind noch voll erwerbstätig und verwenden unseren Sommerurlaub dazu –, zum einen schmeckt uns der Ganzjahreshonig einfach besser.

Während etliche Imker*innen bereits schon ein- bis zweimal geerntet haben, warten wir bis Trachtschluss bzw. bis Mitte Juli zum Beginn unserer jährlichen Honigschleudertage. Das hat zum einen organisatorische Gründe – wir sind noch voll erwerbstätig und verwenden unseren Sommerurlaub dazu –, zum einen schmeckt uns der Ganzjahreshonig einfach besser.

Nach der Ernte gilt es, die Futterversorgung sicherzustellen. Abhängig vom Standort kann es bereits im Juni zu Trachtlücken kommen. Ein Volk verbraucht im Juni etwa 3 bis 4 Kilogramm Futter pro Woche. Sollte also die Ernte mit der Schafskälte zusammenfallen, gäbe es möglicherweise einen Engpass beim Futter.

Ableger pflegen

Begattungserfolg kontrollieren

Bei den im Mai erstellten klassischen Brutwabenablegern sind nach 28 Tagen alle Arbeiterinnen geschlüpft. Die neue Königin ist vom Hochzeitsflug zurück und legt seit etwa einer Woche Eier. Auch müsste bereits die erste verdeckelte Arbeiterinnenbrut vorhanden sein.

Bei den im Mai erstellten klassischen Brutwabenablegern sind nach 28 Tagen alle Arbeiterinnen geschlüpft. Die neue Königin ist vom Hochzeitsflug zurück und legt seit etwa einer Woche Eier. Auch müsste bereits die erste verdeckelte Arbeiterinnenbrut vorhanden sein.

Mit dem gleichen Bild rechnen wir 14 Tage nach Bildung bei den Begattungsvölkchen aus Sammelbrutablegern. Bei der Kontrolle auf den Begattungserfolg sollten sich zumindest Eier finden lassen und später Arbeiterinnenbrut. War nach dem Schlupf der Jungkönigin das Wetter jedoch kalt und regnerisch, kann sich der Hochzeitsflug verzögern. Dann geben wir noch eine (bis zwei) Woche(n) zu und kontrollieren erneut. Finden wir immer noch keine Eier und Arbeiterinnenbrut, vereinigen wir die Waben mit einem benachbarten Ableger.

Königin zeichnen

In einem Zug mit der Kontrolle auf den Begattungserfolg kann die Königin gezeichnet werden. Die Ableger sind noch klein, da sind die Königinnen leicht auffindbar. (Zum Thema Zeichnen waren wir hier im Blog recht ausführlich.)

Gegen die VarroaMilbe behandeln

Die Durchsicht nutzen wir gleich zur Entmilbung. Die Ableger sind noch klein und mit wenig (verdeckelter) Brut, so dass die meisten Milben auf den Bienen ansitzen. Gut für eine Sprühbehandlung mit Milchsäure 15 %, welche bienenschonend und zugleich unkompliziert in der Anwendung ist.

Die Durchsicht nutzen wir gleich zur Entmilbung. Die Ableger sind noch klein und mit wenig (verdeckelter) Brut, so dass die meisten Milben auf den Bienen ansitzen. Gut für eine Sprühbehandlung mit Milchsäure 15 %, welche bienenschonend und zugleich unkompliziert in der Anwendung ist.

Die Waben werden beidseitig im 45°-Winkel eingesprüht, bis die Bienen silbrig glänzen. Wenn die Bienen speckig schwarz aussehen, hat man zu viel gesprüht.

Von den Bieneninstituten wird stattdessen die Verwendung einer Sprühlösung Oxalsäure-Dihydrat 3 % empfohlen, die eine noch bessere Wirksamkeit gegen die Varroamilbe aufweist. Sie ist jedoch unserer Meinung nicht ganz so anwenderfreundlich, was Jungimker*innen eventuell vor Probleme stellt. Einfach mal ausprobieren. Und nicht vergessen, den Vorgang zu dokumentieren, das ist gesetzlich verpflichtend!

Ableger Erweitern

Mit dem Wachsen der Völckchen werden die Ableger sukzessive mit gedrahteten Leerrähmchen mit Anfangsstreifen am Rand des Brutnestes erweitert. Dies geschieht je nach Entwicklung im Abstand von ein bis zwei Wochen. Zwei bis drei Arbeiterinnenwaben lassen sich so im Naturbau gewinnen. Später im Sommer wird mit Mittelwandrähmchen erweitert.

Mit dem Wachsen der Völckchen werden die Ableger sukzessive mit gedrahteten Leerrähmchen mit Anfangsstreifen am Rand des Brutnestes erweitert. Dies geschieht je nach Entwicklung im Abstand von ein bis zwei Wochen. Zwei bis drei Arbeiterinnenwaben lassen sich so im Naturbau gewinnen. Später im Sommer wird mit Mittelwandrähmchen erweitert.

Bei Trachtmangel geben wir parallel zur Erweiterung einen Liter Zuckerlösung (Mischungsverhältnis 3 Teile Zucker : 2 Wasser). Unter der Futtergabe bauen die kleinen Völker die Waben zügig aus. Voraussetzung für das Gelingen eines Naturbaus ist jedoch, dass die Beuten waagrecht ausgerichtet stehen.

Propolisgitter einlegen

Ab der Sommersonnwende beginnen die Bienenvölker bereits mit den ersten Vorbereitungen auf den Winter. Speziell dichten sie verstärkt Ritzen und Spalten mit Propolis ab. Wer also Propolis ernten möchte, der sollte jetzt das Propolisgitter auf die Rähmchen auflegen. Wir verwenden Propolis-Tinktur sehr erfolgreich bei Fieberbläschen sowie Erkältungen und Entzündungen mit Symptomen im Rachen-Hals-Raum, stellen ihn jedoch (noch) nicht selbst her.

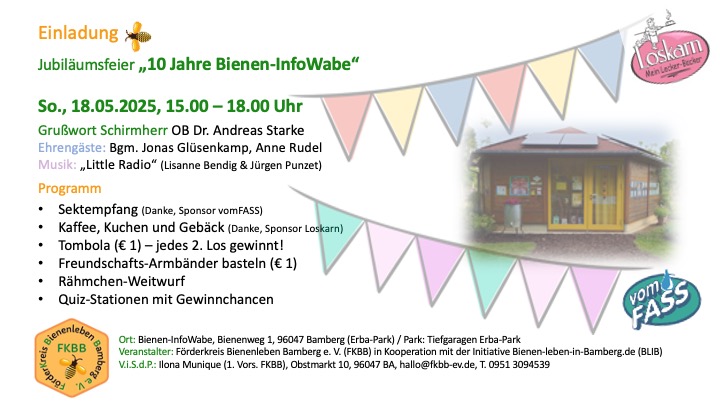

Termine

Zu tagesaktuellen Änderungen und weiteren Informationen siehe die Seite

Aktivitäten und Termine.

- So., 15.06.25 | BIWa-Sonntagsöffnung mit Sensenkurs,

Bienenweg 1, 96047 Bamberg

– 14.00 Uhr – 15.00 Uhr: BIWa-Sonntagsöffnung „Offenes Haus für alle …“

– 15.00 Uhr – 17.00 Uhr: Sensen- und Dengelkurs mit Josef „Jupp“ Schröder

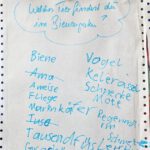

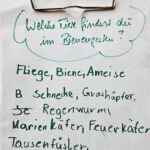

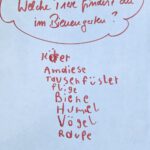

Genießen – na, da fällt uns doch gleich Honigschlecken ein! Klar gab’s den zur Versüßung des Umstands, dass wir mit beiden Klassenzügen der Rupprechtschule 2c und 2d leider nicht zu den echten Bienen gehen konnten. Auch für die Schaufensterbeute wollten wir sie nicht herausholen aus ihrem trockenen Zuhause. Doch Anschauungsobjekte, beispielsweise in Form von großformatigen Fototafeln oder einem Bienenmodell, halfen über den Maluspunkt hinweg.

Genießen – na, da fällt uns doch gleich Honigschlecken ein! Klar gab’s den zur Versüßung des Umstands, dass wir mit beiden Klassenzügen der Rupprechtschule 2c und 2d leider nicht zu den echten Bienen gehen konnten. Auch für die Schaufensterbeute wollten wir sie nicht herausholen aus ihrem trockenen Zuhause. Doch Anschauungsobjekte, beispielsweise in Form von großformatigen Fototafeln oder einem Bienenmodell, halfen über den Maluspunkt hinweg.