Um im BLIB-Imkerkurs für Anfänger nach vier Online-Modulen endlich in die Praxis gehen zu können, nachdem die Corona-Inzidenzzahlen Bambergs, aber auch das Wetter dies ermöglichten, fassten wir zwei bereits online durchgeführte Modulinhalte zusammen, teilten uns in drei Gruppen auf (Sa./So., 08./09.05.21) und wiederholten das Ganze am darauffolgenden Wochenende. Allerdings mussten wir die letzte Gruppe wegen Kalt-Nass-Wetterlage auf später vertrösten. Diese Fülle an Praxisanteilen, wie sie hier beschrieben werden, ist also nicht der Normalfall unseres Anfängerkurses! Daher: Respekt, dass ihr das alle so toll mitgemacht habt!

Um im BLIB-Imkerkurs für Anfänger nach vier Online-Modulen endlich in die Praxis gehen zu können, nachdem die Corona-Inzidenzzahlen Bambergs, aber auch das Wetter dies ermöglichten, fassten wir zwei bereits online durchgeführte Modulinhalte zusammen, teilten uns in drei Gruppen auf (Sa./So., 08./09.05.21) und wiederholten das Ganze am darauffolgenden Wochenende. Allerdings mussten wir die letzte Gruppe wegen Kalt-Nass-Wetterlage auf später vertrösten. Diese Fülle an Praxisanteilen, wie sie hier beschrieben werden, ist also nicht der Normalfall unseres Anfängerkurses! Daher: Respekt, dass ihr das alle so toll mitgemacht habt!

Grundsätzlich vorgesehen war jeweils das Ausschauhalten nach Weiselzellen und Dämpfen des Schwarmtriebs durch Ablegerbildung. Letzteres war in der ersten Gruppe leider noch nicht möglich. Stattdessen konnten wir ihr das Drohnenrahmen schneiden zur Varroaprophylaxe demonstrieren. Zwei der Gruppen sahen beim Zeichnen der Königin zu. Für alle gibt es hier eingehende Beschreibungen zu unseren Erlebnissen.

1. Material(beschaffungs)tipps

Zu Beginn erläuterten wir die Grundzüge des Aufbaus einer Bienenwohnung und gaben Einkaufstipps zur optimalen Konstruktion des Bodens (ohne Stabilisations-Querstreben), zu Varianten der Absperrgitter (mit Holzrahmen vielversprechend, doch noch in unserer Testphase), zur Beschaffenheit des Kontrollschiebers, also der Windel (aus Kunststoff mit vor Wind schützendem Rand) sowie der praxistauglichen Fluglochverengung (Schaumstoff), nachdem der Ableger seinen vierwöchigen (Interims-)Standplatz erreicht hat.

Für eine unkompliziert Kippkontrolle empfiehlt sich die Anschaffung von falzlosen Beuten, die ein ruckelfreies Verschieben und senkrechtes Aufstellen der Zargen ermöglichen. So kann man sich einen raschen ersten Überblick zur Schwarmstimmung verschaffen.

Sodann besprachen wir das Aussehen einer idealen Brutwabe für die Ablegerbildung, die folgendes Bild ergeben sollte:

- Auf jeder Seite dreiviertel Brutbrett, im Idealfall Brut in verschiedenen Entwicklungsstadien

- Bestiftete Zellen (also ein noch stehendes Ei)

- Im Idealfall eine Weiselzelle

- KEINE Königin (gut achtgeben, die bleibt natürlich im ursprünglichen Volk zurück)

Gruppe 1 und 2 (Sa. Vor- und Nachmittag) machte sich am Bienenweg auf die Suche nach Weiselzellen und Brutwaben, die Gruppe 2 (So.) am Fünferlessteg. Nicht jede der (5 bis 8-köpfigen Gruppen war hierbei erfolgreich, denn durch die lang anhaltende Kälte heuer war die Volksentwicklung unterschiedlich, meist jedoch stark verzögert. Doch jede Gruppe erlebte dabei etwas „außerplanmäßiges“, und nachfolgend gehen wir darauf ein. Beginnen wir jedoch erst mal mit den Basics (die an sich bereits in Modul 2 und 3 hätten erlebt werden sollen):

2. Werkzeuge beim Imkern und Öffnen der Beute

- Stockmeißel

- Smoker -> am besten mit Befülleinsatz

- Befüllmaterial, z. B. Hanf aus dem Kleintierbedarfsgeschäft

- Folie an einem Eck anheben, ein paar Rauchstöße abgeben

- Beuten, bestehend aus Zargen, Boden (ohne Stabilisationsstreben), Windel, Holz- und Blechdeckel, Fluglochkeil)

- Absperrgitter (bei uns noch in der Testphase mit Holzrahmen)

- Abkehrbesen

- Wasserflasche, um entleerte, noch glimmende Smokerinhalte sicher zu löschen (hatten wir nicht erwähnt, ist aber wichtig!)

- Diverses für das heutige Vorhaben der …

- … Weiselzellenkontrolle: Taschenlampe bei trübem Wetter (Anheben Brutraum, reinleuchten von unten), Schälchen für gebrochene Wachsteile

- … Ablegerbildung: 1 Zarge mit Boden, Holz- und Blechdeckel, Folie, Spanngurt, Schaumstoff für Fluglochverengung, ummantelter Fluglochkeil nebst Tesakrepp zur sicheren Befestigung, 1 Futterwabe, 2 Mittelwandrähmchen

3. Drohnenrahmen schneiden zur Varroaprophylaxe

Das Entfernen des mit männlichen Larven und Puppen behausten Rähmchens nimmt den Varroendruck vom Volk. Denn durch die Größe und längere Entwicklungsdauer der Drohnen (24 Tage) sammeln sich die meisten Varroen in diesen Brutzellen. Das Drohnenbrutschneiden wirkt sich als biotechnische Varroaprophylaxe langfristig positiv auf die Volksentwicklung aus.

Der Drohnenrahmen, der vor ein paar Wochen eingesetzt wurde (an Position 2 bzw. 9 von 10 Rähmchen), war anfangs komplett frei, also ohne Verdrahtung und Mittelwand. Beim Entnehmen aus dem Volk sollte nun mindestens Dreiviertel der Brut bereits verdeckelt sein.

Innerhalb eines Zeitraums von ein bis zwei Wochen, also noch vor dem Drohnenschlupf, wird das Brutbrett mit Hilfe des Stockmeißels aus dem Rahmen „geschnitten“. Vorher natürlich kehren wir die noch ansitzenden Bienen über der Beutenöffnung ab. Zur Besichtigung ließen wir aber das noch bebiente Rähmchen einmal in der Gruppe herumgehen.

Der Ausschneidvorgang findet über einer Plastiktüte statt, damit nichts ins Gras fällt und Tierchen anlockt. Das wertvolle Drohnenwachs kann eingefroren oder gekühlt aufbewahrt und dann zeitnah eingeschmolzen werden.

Die Larven lassen sich ggf. an Hühner verfüttern oder der Wildtierhilfe anbieten. Der Drohnenrahmen darf niemals einfach auf einen Kompost- oder Misthaufen geworfen werden, da dies Bienen und andere Tiere anzieht und einer Reinfektion mit der Milbe oder – im schlimmsten Falle – der Verbreitung von Faulbrutsporen Vorschub leistet.

4. Die Ablegerbildung

Eingangs erläuterten wir, was alles zur Ablegerbildung benötigt wird.

4.1 Material-Checkliste zur Ablegerbildung

- Zarge

- Boden

- Windel

- Fluglochkeil, Einlassöffnung mit Papier umwickelt

- Klebekrepp zum Fixieren des Fluglochkeils

- Schaumstoffkeil, etwas kleiner als Einflugloch (wird am Ablegerstandort mit Fluglochkeil ausgetauscht)

- Holzdeckel

- Blechdeckel

- Transportsicherung (2 Pinnnadeln, damit die Waben in der Zarge nicht verrutschen)

- Spanngurt

- 2 Mittelwandrähmchen, eine als Ersatz für zu entnehmende Brutwabe aus dem Wirtschaftsvolk, die andere für den Ableger

- Futterwabe (übrig aus der Frühjahrsdurchsicht)

4.2 Einrichten der Ablegerzarge

4.2 Einrichten der Ablegerzarge

Aus einem Wirtschaftsvolk entnommen und im Ablegerkasten an die Position dicht an der Zargenwand gehängt:

- Brutwabe (Position 1 / Zargenrand)

- Leere Mittelwandwabe (Position 2 / Mitte)

- Futterwabe – aus der Frühjahrsdurchsicht aufgehoben (Position 3 / Abschluss) oder, falls keine Futterwabe zur Hand, Honigwabe aus Honigraum (an diese Lücke sodann Mittelwand einhängen)

- genügend adulte (Flug- und Pflege-)Bienen aus dem Honigraum einschütteln, um die Brut warm halten zu können

(Flug- und Pflege-)Bienen aus dem Honigraum

Ganz so einfach ist diese Suche nach der optimalen Brutwabe zur Ablegerbildung nicht gewesen. Denn durch die Mund-Nase-Masken konnte nicht auf die Bienchen gepustet werden, um sie sanft zu vertreiben, damit wir einen besseren Blick auf die Brutsituation erhalten. Für Anfänger war es also tricky, mit einer Hand die Wabe zu halten, um mit den Fingern der anderen Hand die Bienen behutsam zur Seite zu schieben. Auch die angeschlagenen Brillengläser trugen nicht unbedingt dazu bei, die winzigen Eier zu entdecken.

Außerdem war die Entwicklung wetterbedingt einfach nicht optimal vorangeschritten. Mann kann sich mit zwei weniger starken Bruträhmchen behelfen, doch besser wäre es, abzuwarten. Nun, das konnten wir für den Kursverlauf nicht, daher nahmen wir, was wir bekamen.

Außerdem war die Entwicklung wetterbedingt einfach nicht optimal vorangeschritten. Mann kann sich mit zwei weniger starken Bruträhmchen behelfen, doch besser wäre es, abzuwarten. Nun, das konnten wir für den Kursverlauf nicht, daher nahmen wir, was wir bekamen.

Vorher entfernten wir natürlich den Wachsunterbau (siehe Foto oben). Dieser entstand in einem Pflegevolk, welchem wir wegen der Entwicklungsverzögerung noch keinen zweiten Brutraum aufsetzten und heuer zum ersten Male durchsehen konnten. Derartige Abweichungen zeigen aber auch sehr schön, wie wichtig es ist, alle Schritte zuverlässig zur richtigen Zeit durchzuführen.

4.3 Schrittfolge Ablegerbildung

Honigraum abnehmen, wegstellen -> auf Blechdeckel „über Eck“

Honigraum abnehmen, wegstellen -> auf Blechdeckel „über Eck“- Nach geeigneter Brutwabe suchen -> 3/4 verdeckelte Brut und Larven in verschiedenen Stadien

- In bereit stehender Ablegerbeute einhängen -> Reihenfolge s. 4,2

- Rähmchen mit 2 Pinnadeln für Transport sichern

- Bienen aus Honigraum (etwa 4 Handflächen voll, von ca. 2 besetzten Waben) in Ablegerbeute einkehren -> diese wärmen die Brut

- Den mit Papier umwickelten Fluglochkeil fest arretieren -> mit Klebekrepp sichern

- Abdeckfolie auflegen

- Holzdeckel auflegen

- Mit Spanngurt sichern

- Blechdeckel und Fluglochabdichtung (z. B. Schaumstoff) nicht vergessen, mitzunehmen!

- Am neuen Ablegerstandort (2-3 km Entfernung) Fluglochkeil auswechseln -> die kleine Einflugöffnung muss sich auf der Seite der Brutwabe befinden

- Mind. 21 (-28) Tage warten, bis Königin nachgezogen, dann umsetzen

- Nach rund vier Wochen kann das Ablegervolk vom Interimsstandort abgeholt werden. Achten auf sicheren Transport, s. Ablauf oben.

- Am neuen Standort nachsehen, ob Königin fit. Dabei ggf. Zeichnen und Volk mit Milchsäure einsprühen (wird in späterem Modul gezeigt)

5. Vorgang Schwarmverhinderung & mehr … bei zweizargigem Brutraum

5. Vorgang Schwarmverhinderung & mehr … bei zweizargigem Brutraum

- Blechdeckel abnehmen und umgedreht in die Nähe legen

- Mit Stockmeißel die Zargen an den Ecken voneinander lösen

- Abnehmen des ungeöffneten Honigraums. Nicht am Boden in das Gras abstellen, sondern über Eck auf die umgedrehte Blechhaube

- Abnehmen des Absperrgitters unter Rauchgaben

- Ankippen und Vorziehen des (oberen) Brutraums an den Kanten des unteren Brutraums entlang („Kippkontrolle“)

- Erster Kontrollblick nach Weiselzellenbesatz, dabei können die Rähmchen etwas auseinander bewegt werden, um auch in die Ecken sehen zu können

- Spielnäpfchen auf verdächtiges Glänzen oder Schimmern von Flüssigkeit bzw. Eibesatz kontrollieren

- Falls Zarge zu schwer wird, kann sie vollständig senkrecht aufgestellt werden

- Kontrollieren, ob (an Position 2 bzw. 9) der Drohnenrahmen bereits verdeckelt ist

- Bei Sichtung von Weiselzellen: Entscheidung treffen, ob ein Ableger¹ mit der intakten Weiselzelle gebildet werden soll

Falls ja:

- Dieses Rähmchen in den Ablegerkasten (an Randposition) setzen

- Achten darauf, dass die Königin im Ursprungsvolk verbleibt

- Falls eine andere Brutwabe mi Weiselzelle besser geeignet erscheint, dann erstes Rähmchen wieder zurücksetzen an selbe Entnahmeposition, vorher Weiselzelle brechen

- Vollständiges Durchsehen der Rähmchen, vor allem an den Wabenecken und Entfernen der Weiselzellen

ACHTUNG: Aufpassen auf die Königin! Am besten mit einem Königinnenfanggerät separieren (Dunkel halten, sie ist helles Licht nicht gewohnt)

- Falls Drohnenrahmen mind. zu Dreiviertel ausgebaut und verdeckelt, diesen entfernen, ausschneiden (Material in Plastiktüte oder gut verschließbaren Eimer, ggf. einfrieren, später ausschmelzen, da wertvolles Neuwachs) und wieder an selbe Position einsetzen

- Falls Brutwabe für Ableger entnommen, Ersatzrähmchen (Mittelwand) in die Mitte des Brutnestes einsetzen (ab Ende Juni an den Brutraumrand setzen!)

- Oberen Brutraum wegstellen (Achten auf Richtung, er soll später wieder genau so aufgesetzt werden, wie man ihn abgenommen hat)

- Unteren Brutraum durchsehen

- Fertig? Rauch geben. Dann wieder zweiten Brutraum aufsetzen

- Königin einlaufen lassen und darauf achten, ob sie angenommen wird

- Sind alle Rähmchen vollständig? (Drohnenrahmen und ggf. frisches Mittelwandrähmchen bei Brutwabenentnahme). Sind alle Rähmchen wieder eng zusammengerückt (Einhalten des Bee Space)?

- Rauch geben. Absperrgitter aufsetzen

- Honigraum, Folie, Deckel und Blechhaube aufsetzen.

¹Auf Zwischenablegern (oben aufgesetzt) und Fluglingen (unten angesetzt) oder Brutlingen als weitere Möglichkeiten der Schwarmverhinderung neben dem Weiselzellenbrechen sind wir nicht eingegangen. Dies ist Stoff für unser Vertiefungsseminar, das allerdings erst voraussichtlich für 2022 angesetzt ist.

6. Königin zeichnen

Das Zeichnen der Königin hat den Vorteil, sie schneller im Volk orten zu können. So kann verschärft auf sie geachtet werden, damit ihr nichts passiert. Dazu kann man sie beispielsweise „käfigen“, um rascher arbeiten zu können.

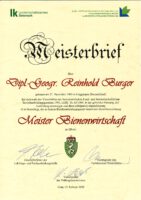

Normalerweise wäre heuer die Farbe Weiß an der Reihe. Da die Königin jedoch vom letzten Jahr ist, erhält sie eine andere Farbe. Dies wäre Blau gewesen. Doch da Reinhold alle dunkleren Farben nicht gut sieht, nimmt er generell abwechselnd Gelb oder Weiß. Er darf das, er kennt seine Königinnen 😉

Normalerweise wäre heuer die Farbe Weiß an der Reihe. Da die Königin jedoch vom letzten Jahr ist, erhält sie eine andere Farbe. Dies wäre Blau gewesen. Doch da Reinhold alle dunkleren Farben nicht gut sieht, nimmt er generell abwechselnd Gelb oder Weiß. Er darf das, er kennt seine Königinnen 😉

Zunächst muss die Königin natürlich erst gefunden werden. Ein paar Drohnen wähnten sich schon als auserkoren, bevor die Anfänger/innen ihren Irrtum erkannten. Doch hat man zum ersten Mal die richtige Königin gesehen, dann vergisst man ihr hübsches Bild nie mehr. Reinhold versuchte sie vorsichtig zu pflücken, doch an den coronageschuldeten Handschuhen (für die ultrahygienische Weitergabe der Waben von Hand zu Hand) wäre er beinahe gescheitert.

So nahm er ausnahmsweise eine Arbeitsbiene mit auf, die den Aufenthalt der Königin im Röhrchen sicherlich erträglicher gestaltete. Der mit Schaumstoff bestückte Stempel wird vorsichtig nach oben geschoben, bis sich die royale Rückseite zwischen den Stäben zeigt. Ein schneller Farbtupfen auf den oberen Rücken und etwas antrocknen lassen. Nachdem wir mit unserer Arbeit fertig waren – die eingefangene Königin ruhte vor Sonne geschützt unter einem Tuch – ließen wir sie wieder ins Volk einlaufen. Schnell scharte sich ein Hofstaat um sie herum. Glück gehabt, sie wurde wiedererkannt und auch angenommen. Das ist leider nicht immer sicher.

Zwei erlebnisreiche Stunden, die bestimmt unvergesslich bleiben werden. Der letzte „Wiederholung-von-der-Wiederholungs-Gruppentermin“ findet am Sa., 29.05., statt. Wir hoffen auf gutes Wetter! Die Inzidenzwerte dürften nun keine Rolle mehr spielen, alles steht auf „Go!“

Fotogalerie Modul 4+5, 08.05.2021, vormittag

Fotogalerie Modul 4+5, 08.05.2021, nachmittag

Fotogalerie Modul 4+5, 09.05.2021

Fotogalerie Modul 4+5, 15.05.2021, vormittag

Fotogalerie Modul 4+5, 16.05.2021, nachmittag

Wann? 16.00 – 18.00 Uhr

Wann? 16.00 – 18.00 Uhr Wann? 19.00 – 22.00 Uhr

Wann? 19.00 – 22.00 Uhr