[Werbung] Sie befassen sich mit Kuhfladen, Blattläusen, Mikroben oder Schmutz. Dem, der unter unseren Füßen oder im Wasser ist. Also mit Bereichen, die empfindsame Gemüter als eher eklig bezeichnen würden und jenen, die für unaufmerksame Zeitgenossen weitestgehend unsichtbar bleiben. Aber eben doch alle „natürlich“ und immer auch wundersam sind. Das schwedische Duo Inger Källander (Text) und Anna Helldorff (Illustrationen) hat eine echte Marktlücke entdeckt.

Ihre Reihe im jeweils 34-seitigem Querformat „Unsichtbare Wunder“ umfasst 7 Titel, alle übersetzt von Tanja Schmutte, die einzeln oder im reduzierten Gesamtpaket direkt unter https://unsichtbarewunder.de erstanden werden können. Auf Amazon mithin nicht zu erwerben, also auch keine Möglichkeit der Beurteilung von anderen. Doch ein paar (positive natürlich) hält das Herausgeberinnen-Duo auf ihren Seiten parat. Und heute soll eine weitere folgen. Was zugegeben nicht ganz einfach für mich ist.

Ich habe mich entschieden, die gesamte Reihe zu rezensieren, nachdem ich auf meine Anfrage nach drei Einzeltitel das sehr freundliche Angebot erhielt, doch gleich alle Reihentitel zu besprechen. Dabei gehe ich auf das reihenübergreifende Grundsätzliche ein und nicht durchgängig auf einzelne Titel.

Reihen-Inhalte in Auszügen

Reihen-Inhalte in Auszügen

Konzipiert ist die Reihe für Kindergärten und Grundschulen, wo sie – laut eigener Aussage – perfekt als Lehrmittel einsetzbar ist. Die Bände fangen dort zum Erzählen an, wo andere verschämt bis ratlos aufhören und Kindern all das Kleine im Großen verschweigen, was essentiell für unser Leben ist.

Pipi, Darm und Kot sind keine Tabus. Sie werden von der Autorin Inger Källander, Expertin in Sachen Ökologie und Bio-Landwirtschaft, umstandslos beim Wort genannt. Es gibt harte Winter und Konkurrenzkampf, es kann traurig werden und es wird gestorben. Kämpferische Angriffe werden abgewehrt, es wird gefährlich gelebt und hart gearbeitet. Krankheiten schwächen Wehrlose, es wird gehungert und sich gegenseitig aufgelauert, es ist schleimig, klebrig und modrig.

Im Gegenzug gibt es köstliche Bissen, schnelle Vermehrung, sprudelnde Energie, reichlich Nahrung, wird überlebt, getauscht, gehüpft, getanzt, Party gefeiert, lachend geflogen, werden Wünsche erfüllt und Wurzeln geschlagen, wird gereist, gefreit und geküsst, wird beschützt und bleibt unbeschädigt.

Der unvermeidbare Tod, der das pralle Leben erst ermöglicht … so ist nun mal die Welt, wie sie uns (meistens) gefällt. Für empfindsame Kinder mag das vielleicht mal überfordernd und desillusionierend anmuten (hier besonders „Die Blattlausjagd“, der ich eine nicht ganz so überzeichnete Kriegssprache und ein „Gut gegen Böse, Nützlinge versus Schädlinge“ gewunschen hätte). Für stabile Kinder hingegen erscheint jeder Band als ein kaleidoskopartiges Feuerwerk von Naturräumen mit seinen großen, doch meist kleinen Bewohner/innen und ihren (Über-)Lebenssituationen.

Nichts an diesen fantasievollen bis nüchternen Beschreibungen ist grundsätzlich falsch oder richtig. Es kommt darauf an, wie man mit den Bänden umgeht. Sie sind je nach Themenbereich mal mehr, mal weniger für einzelne Lebensalter spielerisch bis unterrichtsbegleitend einsetzbar.

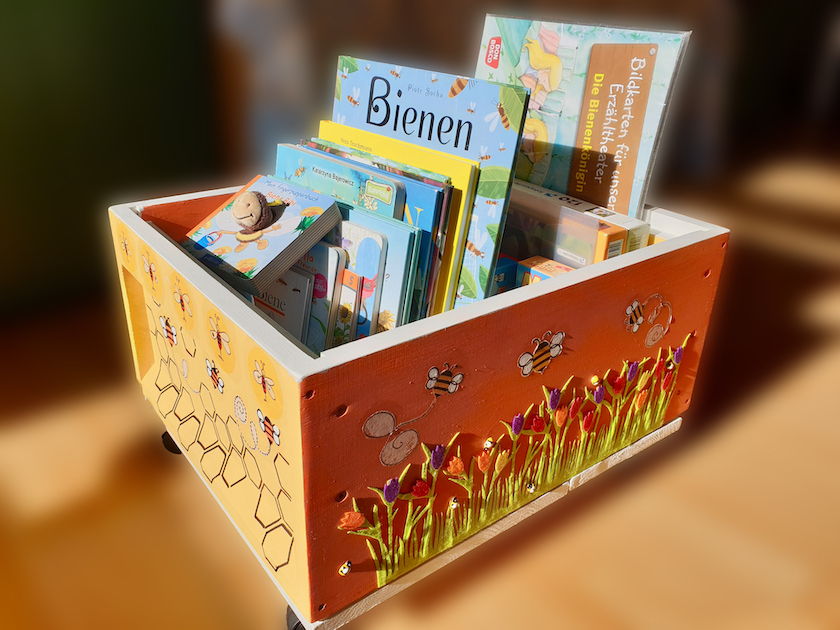

Doch ausgerechnet dem Band, den ich für unsere Kinderbücherkiste der Imker-Bibliothek gerne vereinnahmt hätte, die „Pollenküsse“, unterläuft ein eklatanter Fehler, der nicht hinnehmbar ist. Dabei meine ich noch nicht einmal einige überholte Klischees, die die Autorin möglicherweise aus dramaturgischem Aspekten heraus unnötigerweise bedient:

„Sie [die Blumenprinzessinnen] warten auf den Tanz und locken mit dem süßesten Parfüm. Jede kämpft um den schönsten Tänzer und sehnt sich danach, einem Liebsten einen Pollenkuss zu geben. Sie flüstern schüchtern „Wähle MICH, wähle MICH!“

Blumen als Prinzessinnen mag ja noch hingehen, rosa Mädla werden die kitschige Stelle lieben. Dass sich die mannstollen Blütenkonkurrentinnen kämpferisch und gleichzeitig schüchtern gebärden?! Na ja, wäre möglich. Doch auf männliche Tänzer werden die Holden ganz sicher lange warten müssen!

Auf den vorherigen Seiten erwähnten Bienen und der Schwerpunktgestalt Hummel sind bei ihrem Anflug ausnahmslos weiblich und sollten auch nicht um einer walt-disney-gleichen Märchenstunde zuliebe auf testesterongesteuert umgedeutet werden. Sie suchen lediglich Nahrung, nicht Sex. Wenn schon sexuelle Anspielungen gemacht werden (ja, ja, die ewige Leier von Blümchensex), so darf doch in emanzipierten Zeiten gerne von gleichgeschlechtlichem Liebesspiel die Rede sein. Oder greift zum Gendering, also Tänzerinnen und Tänzern, denn bei den Schmetterlingen sind sicherlich ein paar männliche dabei.

Unser Kompromiss: Wir werden dem Band an dieser Seite ein aufklärendes Informationsblatt beifügen. Es kursieren genug Falschinformationen, wenn’s um die Bienenwelt geht. Unsere Initiative hat sich nicht zuletzt deshalb gegründet.

Zur Textgestaltung

Zur Textgestaltung

Der mal ins Märchenhafte, mal ins Abenteuerliche gehende Erzählstil möchte 5-9-jährige Kinder gleichermaßen abholen. An einigen Stellen wiederum ist er rein sachlich gehalten und kann gerade hier lediglich übers Vorlesen verstanden werden. Zumal die Satzlängen meist zu lang sind, um beim Selberlesen intellektuell erfassbar zu bleiben.

Vorschul- und Erstklässler-Kinder werden eine Vielzahl neuer Begriffe kennenlernen (Bestäubung und Pollenhöschen, Spritzgurke und Widerhaken, Weidenkätzchen und Cello, Amöben und Mikroben, Ebbe, Flut, Moore und Sümpfe), die mal mehr, mal weniger aufgelöst werden. Ein Erwachsener sollte also auf unterbrechende Fragen gefasst sein.

Die Übersetzung scheint mir gelungen – ich kenne ja nicht das Original, spüre jedoch sehr wohl die Intention hinter der bildersprachlich lebendigen Ausdrucksweise. Bilden und Aufklären ohne erhobenen Zeigefinger, begeistern wollen für das Unsichtbare und entführen in Zwischen- und Unterwelten, die ansonsten schwer zugänglich sind. Das ist prinzipiell gelungen. Dass dabei zuweilen ein Mischmasch entsteht zwischen Erzählung und Sachbuch, nun, daran stören sich Kinder vermutlich weniger als Erwachsene.

Die Schriftart ist serifenlos-sachlich gewählt und für mein Empfinden zu klein. Dafür wartet der Satz mit erfreulich großem Durchschuss, also Zeilenabstand auf. Auf hellem Untergrund noch soweit lesbar, nicht jedoch auf den dunkleren Zeichnungen (dies besonders schwer im Band „Bauchtanz in der Unterwelt“). Da wird das Lesen zum Hindernislauf für die Augen. Das ist etwas schade, weil so manche Großeltern oder Brillenträger/innen, zumal in einer vielleicht abgedunkelten Einschlafumgebung, unnötig behindert werden.

Zur Illustration

Zur Illustration

Über alle Bände gleichermaßen hinweg berühren die künstlerischen Qualitäten der Illustratorin Anna Helldorff. Im gefälligen Aquarellstil gelingen ihr ganz ausgezeichnet die Durchsichtigkeit der Hummelflügel, die Buntheit einer Wiesenszene, die Feinheit eines Amselweibchengefieders, die körnige Struktur der braunen Erdschichten, die blau-schillernden Wasserstrukturen, die ocker oder beigen Wurzelgeflechte … ja, gerade den eher gedeckten Farben entlockt sie eine Lebendigkeit, die man ihnen gar nicht zugetraut hätte.

Sie macht sichtbar, ohne es ans grelle Licht zu zerren und zu entzaubern. Kein Kuhfladen wurde wohl liebevoller gepinselt, und wer einmal versucht hat, Rotklee und Schafgarbe oder eine Hundertschaft von winzigen Tagfliegen und Bakterien zu aquarellieren, weiß, wie schwer das sein kann. Es scheint, als lägen der Illustratorin die schwierigsten, unfassbarsten und unbeachtetsten Erscheinungsformen am meisten am Herzen und in der Hand. Ganz großes Kino!

Fazit zur Reihe

Die Bände überzeugen vor allem aufgrund ihrer liebevollen, detailreichen und ansprechenden Zeichnungen und der zugrunde liegender Idee, unsichtbare Wunder sicht- und begreifbar zu machen. Dass dies von der Textgestaltung her nicht an allen Stellen und in jedem Band in Hinblick auf die beabsichtigte Zielgruppe gleichermaßen stark gelang, soll kein Hindernis sein, auf die Reihe zu setzen, begleitendes Vorlesen vorausgesetzt.

Aber auch, wenn Kind nicht sofort alles erfassen kann … es wird die Bände immer wieder hervorholen und je nach Lebensalterfortschritt neue Aspekte entdecken, neue Abenteuer erleben und intensive Augenblick erleben. Daher empfohlen vor allem für (medien-)pädagogische Einrichtungen und dialogisch orientierte Elternhäuser, die es auch und gerade in Coronazeiten schaffen, einander geistige Spaziergänge zu verschaffen, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Also jetzt und fürs baldige Osternest!

*Das grüne Cello / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Förlag, 2020. – 32 S. – (Unsichtbare Wunder; 1).

ISBN 978-91-986491-1-6

*Pollenküsse / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Förlag, 2020. – 34 S. – (Unsichtbare Wunder; 2).

ISBN 978-91-986491-2-3

*Lebendige Samen / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Förlag, 2020. – 34 S. – (Unsichtbare Wunder; 3)

ISBN 978-91-986491-3-0

*Party im Kuhfladen / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Förlag, 2020. – 34 S. – (Unsichtbare Wunder; 4)

ISBN 978-91-986491-4-7

*Wasserlachen / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Verlag, 2020. – 34 S. – (Unsichtbare Wunder; 5)

ISBN 978-91-986491-5-4

Die Blattlausjagd / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Förlag, 2020. – 34 S. – (Unsichtbare Wunder; 6)

ISBN 978-91-986491-6-1

*Bauchtanz in der Unterwelt / Inger Källander [Text] ; Anna Helldorff [Ill.] ; Übers. Tanja Schmutte. [Upsalla] : Pärspektiv Förlag, 2020. – 34 S. – (Unsichtbare Wunder; 7)

ISBN 978-91-986491-0-9

*Rezensionsexemplare für unsere Imker-Bibliothek.

Was summt auf der Wiese? Jede Menge, wenn es nach der Illustratorin Izabelle Markiewicz geht. Sie erschließt uns in erstaunlich detailgenauen und bunten Bildern einen beachtenswerten Teil des Artenreichtums, wobei sie sich bei über 350 Sticker nicht nur die Wiese und einen Schmetterlingsgarten, sondern auch die Fensterbank, einen Teich und den Waldboden detailgetreu vorgeknöpft hat. Löblich auch ihr Ausflug in die Nacht, den die Zielgruppe der Kinder ab 4 Jahren nicht so ohne weiteres unternehmen kann. Mit den rosa Flügelenden wird der Mittlere Weinschwärmer sicherlich der Liebling der Mädchen werden, während das rotgefleckte Sechsfleck-Widderchen bestimmt Fans unter den Jungen gewinnt … oder wie auch immer herum.

Was summt auf der Wiese? Jede Menge, wenn es nach der Illustratorin Izabelle Markiewicz geht. Sie erschließt uns in erstaunlich detailgenauen und bunten Bildern einen beachtenswerten Teil des Artenreichtums, wobei sie sich bei über 350 Sticker nicht nur die Wiese und einen Schmetterlingsgarten, sondern auch die Fensterbank, einen Teich und den Waldboden detailgetreu vorgeknöpft hat. Löblich auch ihr Ausflug in die Nacht, den die Zielgruppe der Kinder ab 4 Jahren nicht so ohne weiteres unternehmen kann. Mit den rosa Flügelenden wird der Mittlere Weinschwärmer sicherlich der Liebling der Mädchen werden, während das rotgefleckte Sechsfleck-Widderchen bestimmt Fans unter den Jungen gewinnt … oder wie auch immer herum.