Um die „Auswirkungen des Klimawandels auf Bienen und Handlungsempfehlungen für die Imkerschaft“ ging es im Vortrag von Lena Wehner am 08.02.2025 anlässlich des Veitshöchheimer Imkerforums aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI). Ihr Vortrag ist quasi die Fortsetzung aus dem letzten Jahr.

Um die „Auswirkungen des Klimawandels auf Bienen und Handlungsempfehlungen für die Imkerschaft“ ging es im Vortrag von Lena Wehner am 08.02.2025 anlässlich des Veitshöchheimer Imkerforums aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI). Ihr Vortrag ist quasi die Fortsetzung aus dem letzten Jahr.

Wir erinnern uns: Wehner betreut das zweijährige Projekt KliBi, welches an Standorten rund um Veitshöchheim (Unterfranken, Landkreis Würzburg) den Einfluss von Faktoren des Klimawandels (Temperatur und Trockenheit) auf Bienenvölker und auf die Honigqualität hin untersucht. Abgeleitet hiervon sollen Handlungsoptionen für die Imkerschaft entwickelt werden.

Anlass dafür ist der permanente Anstieg der globalen Temperatur der letzten Jahrzehnte mit ungebrochenen Trend mit entsprechenden Beeinträchtigungen von Tier- und Pflanzenarten und damit verbundenen Artenrückgang.

Wobei die Fähigkeiten der Honigbiene, sich selbst und der Brut Luft und Wasser zuzufächeln, also das Beutenklima konstant zu halten, sehr hilfreich für ihre Anpassung an veränderte Verhältnisse ist. Dennoch ist diese zusätzliche Fleißarbeit belastend, da Zeit und Energie verbrauchend.

Probleme: Trockenheit, HItze, invasive Arten

Ein Problem stellt die Trockenheit dar, denn es erschwert den den Bienen das Wassersammeln, zumal auch weniger Nektar produziert wird oder Pflanzen gänzlich vertrocknen.

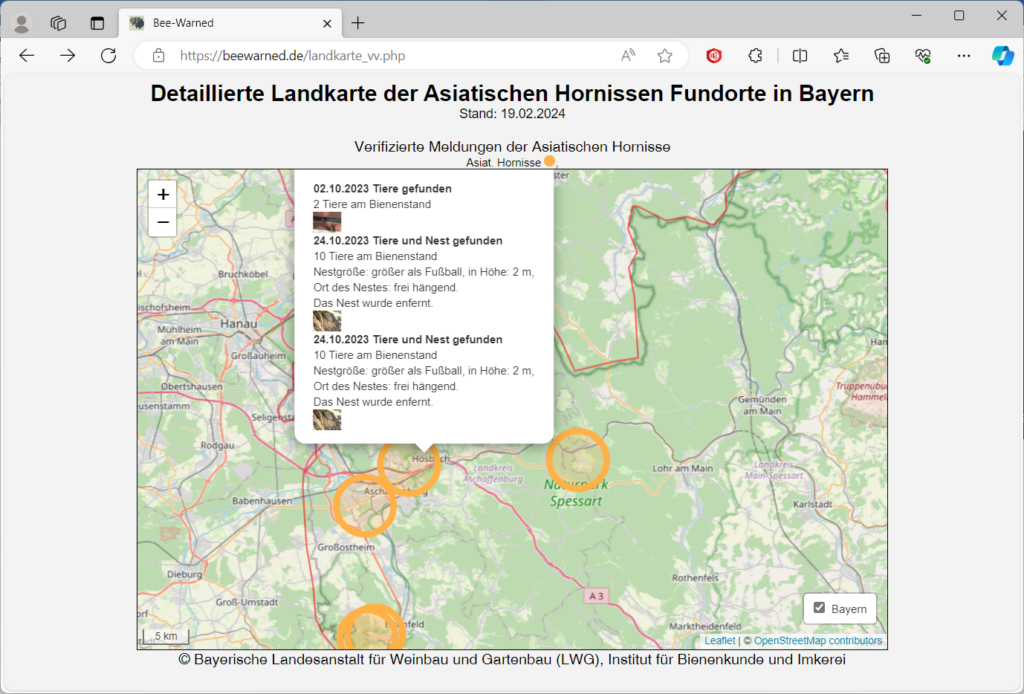

Neue Tierarten, die in unseren Breiten eine neue Lebenswelt finden, nehmen – ohne ihre eigenen alten Fressfeinde mitgenommen zu haben – entpuppen sich als invasiv. Doch für unsere Bienen bedeuten es neue Fressfeinde, an die sie (noch) nicht angepasst sind, siehe Vespa velutina.

Verschiedene Versuchsreihen sollen Erkenntnisse bringen, beispielsweise, indem das Bienenvolk als Ganzes (5 Versuchsziele) und eine auf der Individualebene, also die Biene als Einzeltier, betrachtet werden.

Um die vorgestellten einzelnen Versuchsdesigns zu überspringen, hier in Kürze die Ergebnisse und Empfehlungen:

Die Lebensdauer der Einzelbiene verkürzt sich, wenn sie zu wenig Wasser abbekommt. Vor allem jüngere und damit kleinere Bienen nahmen weniger Zuckerwasser auf. Und nicht nur das – bei Hitze ziehen die Bienen auch von der Lebenszeit signifikant den Kürzeren. Eine Stressung ist erreicht bei einer dreistündigen Temperatur von 40°C. Das macht sich daran bemerkbar, dass weniger Bienen schlüpfen.

Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen

Dass weiß gestrichene Blechdeckel helfen, wissen wir mittlerweile. Doch ein weißer Anstrich für die gesamte Beute bringt es offenbar nicht in jedem Falle, und auch ein schwarzer Anstrich war praktisch bedeutungslos.

Das Entfernen von Zwischenisolierungen in den Holzdeckeln oder gar das Weglassen der Holzdeckel ergab ebenfalls keine ausgeprägt positiven Tendenzen. Beispielsweise änderte sich das Sammelverhalten nicht wesentlich.

Sehr wohl jedoch hatte der Schattenstandort einer Beute positive Auswirkungen, indem es ein höheres Gesamtgewicht hervorbrachte.

Zum Thermoschieden sollen weitere Untersuchungen erfolgen. Bisher lässt sich erkennen, dass die Anzahl der Waben bei den Völkern ohne Thermoschiede höher waren. (Bei den geschiedeten Völkern befand sich im Übrigen eine Leerwabe zwischen Schied und Beute, der Brutraum war also zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt.)

Eine Versuchsanordnung von fünf Wassertränken mit jeweils unterschiedlichem Inhalt und einem Kontrollangebot mit Leitungswasser erbrachte, dass Letzteres am besten angenommen wurde. Nicht nur die Referentin hat das überrascht, sondern auch uns. Denn unsere Erfahrungen sind hier definitiv entgegengesetzt. Eventuell liegt es am Härtegrad des Veitshöchheimer Leitungswassers, wer weiß?!

Fazit: Definitiv ist festzuhalten, dass Bienen ohne Hitzestress deutlich länger leben als Bienen, die ihm (in der Versuchsanordnung von 3x in der Woche von 42° C, 2 Stunden lang) ausgesetzt sind.

Unser nächster Blogbeitrag zum Imkerforum befasst sich mit dem Projektstatus ZuFi, also der Zukunftsfähigen Imkerei in Bayern mit dem Referenten Artur Kammerer.

Alle Beiträge

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (1) – Aktuelle Forschungen und Projekte

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (2) – Auswirkungen Klimawandel auf Bienen – Diese Seite hier

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (3) – ZuFI, Zukunftsfähige Imkerei

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (4) – Nahrungsergänzungsmittel und Schmelzverfahren

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (5) – Melezitose (1)

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (6) – Melezitose (2)

- Veitshöchheimer Imkerforum 2025 (7) – Melezitose (3)