Einige Sachverhalte möchen wir hier nachfolgend aus unserer Sicht und Recherche in einem Gesamtzusammenhang darstellen, die in der Mitgliederversammlung des Imker- und Bienenzuchtvereins Bamberg Stadt und Land (IBZV e. V.) am 11.03.2017 (s. a. Teil 1) für Irritationen gesorgt haben, was jedoch zugegebenermaßen systemimmanent, sprich: einem leicht unübersichtlichen Bürokratieverständnis geschuldet ist. Doch der Reihe nach:

Einige Sachverhalte möchen wir hier nachfolgend aus unserer Sicht und Recherche in einem Gesamtzusammenhang darstellen, die in der Mitgliederversammlung des Imker- und Bienenzuchtvereins Bamberg Stadt und Land (IBZV e. V.) am 11.03.2017 (s. a. Teil 1) für Irritationen gesorgt haben, was jedoch zugegebenermaßen systemimmanent, sprich: einem leicht unübersichtlichen Bürokratieverständnis geschuldet ist. Doch der Reihe nach:

1. Anmeldung und Betriebsnummer

Alle Imker (Hobby-, Neben- und Haupterwerbsimker) müssen ihre Völker im Veterinäramt (Stadt bzw. Landkreis) anmelden. Grundlage ist das Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)¹, erlassen in der Bienen-Seuchenverordnung (BienSeuchV).

§ 1a

Wer Bienen halten will, hat dies spätestens bei Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe der Anzahl der Bienenvölker und ihres Standortes anzuzeigen. Die zuständige Behörde erfasst die angezeigten Bienenhaltungen unter Erteilung einer Registernummer und legt hierüber ein Register an. Die Registernummer ist zwölfstellig und wird aus der für die Gemeinde der Bienenhaltung vorgesehenen amtlichen Schlüsselnummer des vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Gemeindeschlüsselverzeichnisses sowie einer vierstelligen Betriebsnummer gebildet.

In Bayern ist der Anmeldevorgang zweigeteilt, was zu Irritationen führt. Denn mit der primär verpflichtenden Meldung an das Veterinäramt hat der Imker de facto nach der Lesart des §1 nach unserer Auffassung seine Schuldigkeit getan. Die zuständige Behörde (dem Verständnis nach das Veterinäramt, da nur dort Standort und Anzahl der Völker gelistet werden) müsste nun diese angezeigte Bienenhaltung mit einer Registriernummer belegen „Die zuständige Behörde erfasst die angezeigten Bienenhaltungen unter Erteilung einer Registernummer“).

Da die Registriernummer („Betriebsnummer“) jedoch in Bayern nur im Landwirtschaftsamt (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, AELF) zu bekommen ist, wäre der Imker bzw. die Imkerin aufgefordert, sich zuerst die Betriebsnummer (richtig: Registriernummer) geben zu lassen und DANN an das Veterinäramt Meldung zu leisten.

Also, erst Betriebsnummer, dann Veterinäramt. Dabei kann man also nichts verkehrt machen. Wer die Betriebsnummer nicht beantragt, MUSS jedoch wenigstens ans Veterinäramt melden, sonst wird das Versäumnis mit einem Bußgeld belegt. Hier dazu die Richtigstellung der Info aus der Mitgliederversammlung:

2. Ordnungswidrigkeit, nicht Straftat

Imker machen sich bei einer Nicht-Anmeldung der Bienevölker im Veterinäramt zwar nicht strafbar nach dem Strafgesetzbuch. Es ist jedoch eine Ordnungswidrigkeit, die eine Geldbuße (vergleiche auch Pressemeldung infranken.de) nach sich ziehen kann. (Siehe auch Unterschied Ordnungswidrigkeit und Straftat.)

Unser Fazit: Hat man die Meldung an das Veterinäramt ohne Registriernummer vollzogen, so kann demnach das alleinige Fehlen einer Betriebsnummer dem Grunde nach keine Ordnungswidrigkeit nach sich ziehen, legt man die Bedeutung zugrunde, die sich im Tiergesundheitsgesetz zum Schutz vor Tierseuchen findet. Anzahl und Standorte der Bienenvölker des gemeldeten Imkers sind dafür relevant, die Registriernummer führt lediglich Ihre Adresse auf. Dennoch würde ich es nicht darauf ankommen lassen, wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen!

- Weitere rechtliche Regelungen zur Bienenhaltung

- Antrag zur Betriebsnummer (PDF) aus dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, AELF, Schillerplatz 15, 96047 Bamberg, Tel. 0951/8687-50, E-Mail

- Meldung von Standort(en) und Anzahl der Bienenvölker an:

Stadt Bamberg: Veterinäramt, Lichtenhaidestraße 1, 96052 Bamberg, Tel. 0951/87-3511, E-Mail

Landkreis Bamberg: Landratsamt Bamberg, Fachbereich 34, Veterinärwesen, Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg, Tel. 0951/85-75, E-Mail

[Aktualisiert am 4.4.2019]

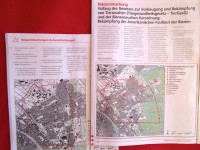

¹ Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG); Neufassung des Viehseuchengesetzes von 1969, auf den sich der §1a des Bienen-Seuchengesetz bezieht.