[Da Bildschirmfotografien zum Veitshöchheimer Imkerforum 2022 ausdrücklich verboten waren, stützen wir uns auf unsere Mitschriften und bitten, Unschärfen zu entschuldigen.]

[Da Bildschirmfotografien zum Veitshöchheimer Imkerforum 2022 ausdrücklich verboten waren, stützen wir uns auf unsere Mitschriften und bitten, Unschärfen zu entschuldigen.]

5. Vortrag: Varroabehandlung der Zukunft

Referentin: Gaby Läbisch, Fachberatung Unterfranken

Der letzte Vortrag beleuchtete Probleme und Wirksamkeit verschiedener Methoden zur Varroabehandlung unter den veränderten Bedingungen, ausgelöst durch den Klimawandel.

Die Empfehlungen zur Varroabehandlung stützt sich übers Jahr gesehen auf drei Säulen: Biotechnische Maßnahmen und Verabreichung von organischen Säuren sowie auf eine Kombination aus beidem.

Der Vortrag und die anschießenden Antworten auf Chatfragen orientierte sich an den drei Flyern des Bayerischen Varrobehandlungskonzepts:

- Varroa 1: Schadschwellenorientierte Maßnahmen

- Varroa 2: Biotechnik

- Varroa 3: Medikamentöse Standardverfahren

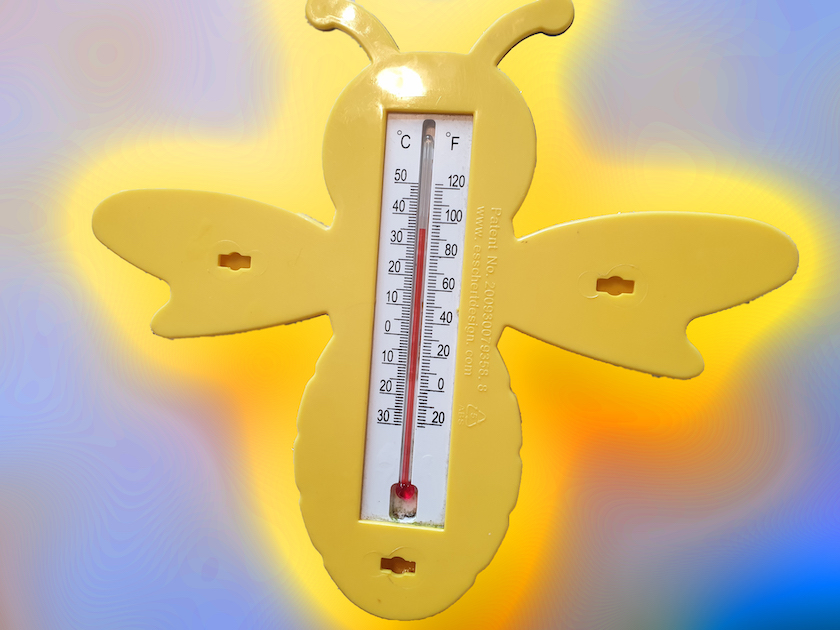

Die weiteren Grafiken wiederholen in ihrer Aussage die vier vorangegangenen Vorträge: Temperaturen und die Anzahl heißer Tage steigen, die Niederschläge sinken. Etwas häufiger sind Regentage im wärmer werdenden Herbst zu vermelden und insgesamt dauert die Vegetationsperiode länger.

Die Empfehlungen lauten: Verwendung von Langzeitdispenser zur Überbrückung schlechter Witterungen und immer wieder die Ameisensäure auf Wirksamkeit hin zu überprüfen. Zu der generellen Empfehlung der Verwendung von organischen Säuren wird die Oxalsäureträufelung als Winterbehandlung favorisiert.

Durch TrachtNet lassen sich Zusammenhänge zwischen Tracht und Varroabefall herstellen und die Winterverluste aufzeigen.

Eine Studie nach Seeley / Smith 2015 zu Brutfreiheit und Reinvasion zeigt sechs Settings auf, die auf die Frage ausgerichtet sind, wie eine erfolgreiche Überwinterung des Volkes trotz Varroamilbe möglich sein könnte. Letztendlich wies nur ein Volk einen niedrigen Befallsgrad auf. Doch diese Versuchsanordnung müssen wir im Ergebnis leider schuldig bleiben, an diesem Punkt lassen uns unsere Mitschriebe etwas im Stich. Hier fanden wir die Publikation „Crowding honeybee colonies in apiaries can increase their vulnerability to the deadly ectoparasite Varroa destructor“, auf den sich der Vortrag stützte.

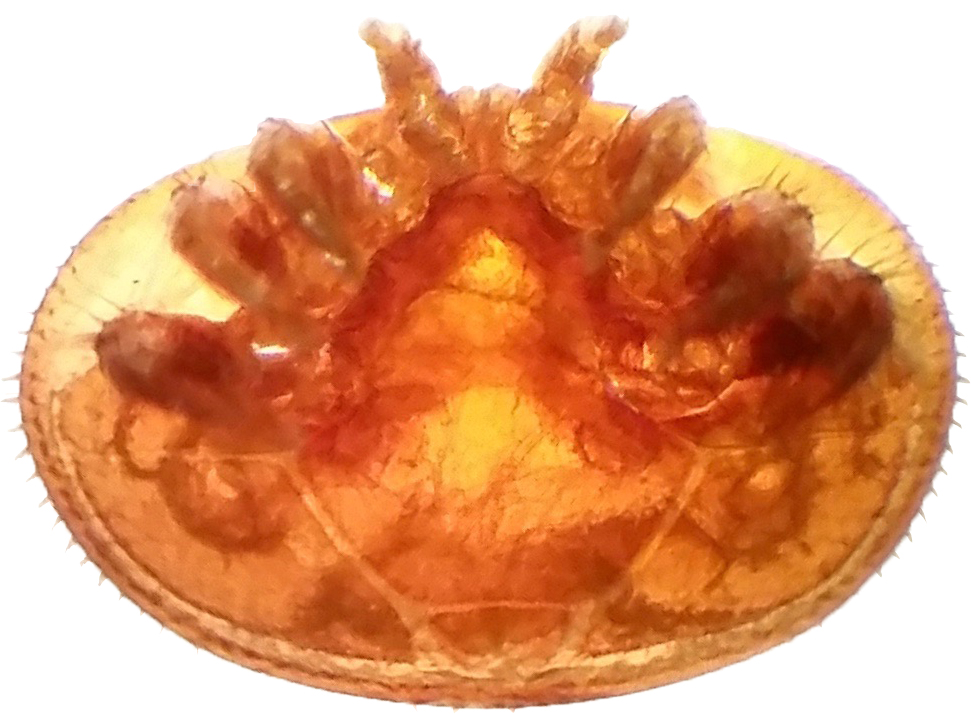

Bienen bedienen sich verschiedener „Mechanismen“, mit Varroabefall umzugehen. Sie werden als VSH (Varroa Sensitive Hygiene) und als REC (Recapping) bezeichnet. Ein weiterer Faktor, der ins Spiel kommt, ist die SMR (Suppressed Mite Reproduction). Dazu empfehlen wir den Vortrag „Varroa ohne Medikamente: Welchen Beitrag leistet das SMR-Projekt?“ von Ralph Büchler (2019). Hier findet sich auch die im Vortrag verwendete Grafik mit einer Kartenübersicht zu Gebieten mit varroaresistenter Bienenpopulationen (Locke 2015).

Wer hoffte, dass der Vortragstitel „Varroabehandlung der Zukunft“ sicher beantwortet werden kann, wurde enttäuscht. Vielmehr verpasste Läbisch der Zukunft abschließend ein Fragezeichen. Was also wird die Zukunft bringen? Wie können die Varroabehandlungsmethoden aussehen? Nicht viel anders als bisher:

- Züchterische Auslese von varroaresistenten Königinnen nach Regionen

- Künstlich erwirkte Brutpausen

- erfolgreiche Restentmilbung (Biotechnik, wetterangepasste Tierarzneimittel)

Das Fazit betonte, dass nur regelmäßige Kontrollen der Milbenbelastung DIE entscheidende Grundlage für den Erfolg aller Behandlungsmethoden seien.

Ansonsten: Die Tierarzneimittel müssen weiter entwickelt werden, so dass sie in unseren feuchteren, wärmeren Wintern eingesetzt werden können. Viele Wege wurden hier bereits gegangen. Auch alternative Methoden ausprobiert. Der Bücherskorpion ist jedenfalls NICHT die Lösung, wie Dr. Berg in der anschließenden Diskussion klar betonte.

Thematischer Auszug der Chat-Fragen/Antworten:

- Varromed®: Wie sinnvoll ist eine Varroabehandlung mit Varromed® im Frühjahr?

Antwort Dr. Berg: Der Hauptwirkstoff von Varromed® ist Oxalsäure-Dihydrat. Der Behandlungserfolg von Völkern mit Brut liegt nur um 80% oder darunter. Ist also nicht besonders effektiv. Zudem hat sich gezeigt, dass eine Behandlung mit Oxalsäure-Dihydrat einen erhöhten Bienentotenfall zur Folge hat. Dieser ist im Frühjahr nur nicht so augenfällig, da die Bienen außerhalb des Stockes sterben und durch den Schlupf junger Bienen ersetzt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass das Behandlungsmittel den Honig kontaminiert. Die Bieneninstitute raten daher von einem Einsatz von Varromed® im Frühjahr ab. - Lithiumchlorid: Was gibt es Neues zur Varroabehandlung mit Lithiumchlorid?

Antwort Dr. Berg: Die Behandlung mit Lithiumchlorid hat Nebenwirkungen auf die Bienenbrut. Zur Untersuchung dieser Nebenwirkungen wurde letztes Jahr ein 3-jähriges Forschungsprojekt an der Universität Hohenheim gestartet. - HopGuard®: Wie ist der Stand der Zulassung von HopGuard®?

Antwort Dr. Berg: HopGuard® ist ein Varroabehandlungsmittel, dessen Wirkstoff aus Hopfenextrakten gewonnen wird. Die Firma Vita (Europe) hat im Jahr 2018 ihren Antrag auf Erstzulassung bei Europäischen Arzneimittelbehörde zurückgezogen.

Ergänzung: Weitere Informationen im Artikel „Keine Zulassung für Hopguard(® – Warum eigentlich?“