Diese Kriegssprache mag ich gar nicht, doch derzeit lässt sich das schwer umgehen. Also „greifen wir’s an“. Zuerst die drei schlechten Nachrichten, um mit drei guten Nachrichten einigermaßen versöhnlich enden zu dürfen.

Diese Kriegssprache mag ich gar nicht, doch derzeit lässt sich das schwer umgehen. Also „greifen wir’s an“. Zuerst die drei schlechten Nachrichten, um mit drei guten Nachrichten einigermaßen versöhnlich enden zu dürfen.

Danke im Voraus für euer Interesse und eure Geduld!

Schlechte Nachrichten zuerst

1. Vom Kleinkrieg im eigenen Umkreis …

Es gibt Despoten und Gutsherren, die die demokratischen Grundregeln mit Füßen treten, nicht nur in der Ukraine. Uns kennt ihr als zuversichtlich und sachlich, alles scheint bei uns perfekt zu laufen. Täuscht euch nicht. Auch wir müssen gerade einen Kampf ausfechten, der uns Zeit und Energie stiehlt und uns zuweilen fassungslos zurück lässt. Zeit und Energie, die wir für unsere Bienenwelt dringender bräuchten. Damit wollen wir euch jedoch nicht weiter belasten. Denn es ist förderlicher, im Gegenzug das Positive zu betonen. Da gibt es noch jede Menge, gleich mehr dazu … Trotzdem – wenn es euch gerade schlecht geht, dann seid euch sicher, wir verstehen das. Auch den Bienen geht’s nicht gut, und sie fliegen dennoch unbeirrt weiter. Lasst es uns ihnen nachtun – Fühler hoch!

2. … und Großkrieg auf der Welt

Diese Kleinkriege im eigenen ehrenamtlichen Umfeld sind jedoch nichts in Anbetracht des (bereits schon wieder) weltweiten Konflikts, den Russland losgetreten hat. Eigene Betroffenheit lässt uns nicht schlafen und bedrückt uns schwer. Wir sind in großer Sorge über unsere ukrainische Freundin Swetlana aus Kiev, die soeben die Zeit im Keller verbringt, losgelöst von Nachrichten, weil das Handy dort unten nicht funktioniert. Was sie hört, sind Bomben. Wir sind über die Sozialen Netzwerke verbunden. Wir waren noch nie so froh, uns noch nicht von Facebook gelöst zu haben, wie jetzt. Hin und wieder geht sie „frische (Bomben)Luft schnappen“ und ruft die Nachrichten ab. Wir hätten sie lieber hier in Deutschland in Sicherheit, doch eine Ausreise scheint jetzt zu spät. Sie ist so tapfer und tough. Ihr Spitzname ist die deutsche Übersetzung ihres Vornamens: „Glühwürmchen“. Nun glüht sie mühsam den Keller aus und hofft auf die Hilfe der Welt.

3. Weblog-Einschränkungen

Beide geschilderten Umstände, zusammen mit zwei Jahren Corona-Abstandhalten zu unseren Nächsten, bringen psychischen Druck, der nach einem langen, lichtarmen Winter seinen Tribut fordert. Wir würden uns jetzt – nach vielen Jahren ohne Urlaub, zuletzt eine Woche im Jahr 2017 auf der Insel Neuwerk – am liebsten drei Wochen lang abseilen wollen. Doch die Arbeit lässt es nicht zu. Es will noch in diesem Monat ein Verein neu gegründet werden, eine hoch dotierte Fördermaßnahme umgesetzt werden, bevor die Mittel verfallen, die Bienen-InfoWabe saisonfertig gemacht, die Bienen ausgewintert und ein neuer Bienenpaten-Newsletter u.v.m. geschrieben werden, zusätzlich zum Brotberuf. Wo Energie einsparen?

Also werden wir den Weblog etwas zurückfahren, das scheint uns am ehesten vertretbar. Bleibt uns dennoch treu, denn vielleicht sind wir ja bald wieder obenauf … manchmal hilft beten und an Wunder glauben. Bitte, lieber Gott, hilf uns aber zuerst noch in diesem Scheiß-Krieg, den keiner will oder braucht. Doch bevor wir uns zurückziehen, hier …

… die guten Nachrichten!

1. Ende des Glyphosateinsatzes der Deutschen Bahn

Die weltweite Initiative SumOfUs schrieb in ihrem Newsletter von Anfang Februar euphorisch:

Wow, wir haben es geschafft!

Die Deutsche Bahn wird ab 2023 endlich kein Glyphosat mehr einsetzen! Dank Ihrer Unterstützung, Initiative.

Jedes Jahr hat die Deutsche Bahn mehr als 65 Tonnen des gesundheits- und umweltschädlichen Pestizids Glyphosat versprüht — entlang des 33.500 Kilometer langen Schienennetzes.

Doch diese Giftspur hat jetzt ein Ende! Über 150.000 Mitglieder der SumOfUs-Gemeinschaft haben sich zusammengeschlossen und dem Glyphosat-Einsatz die Stirn geboten — mit Erfolg!

Dies ist ein großer Schritt vorwärts! Mit 2023 setzt die Deutsche Bahn ein ehrgeiziges und sehr wichtiges Ziel. Und ohne Ihre tatkräftige Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen.

Eine Alternative für das giftige Pestizid ist heißes Wasser. Diese simple Methode der Unkrautvernichtung hat die Schweizer Bundesbahnen (SBB) schon länger getestet und die Wirksamkeit bestätigt. Laut der SBB sei heißes Wasser „eine der vielversprechendsten alternativen Methoden“.

2. Das „Wunder von Mals“ erhält zweiten Sieg im zweiten Verfahren!

Alexander Schiebel (s. a. Blog 21.10.2021 und vom 28.12.2021) schreibt uns:

Auch das zweite Gerichtsverfahren, diesmal gegen meinen Mitangeklagten Karl Bär vom Umweltinstitut München, endete nun mit einer vollständigen Niederlage der Kläger.

Bereits vor rund einem Jahr hatten sich 1.370 von 1.372 Klägern zurückgezogen. Die Sache war ihnen zu heiß geworden. Der Druck der Öffentlichkeit (der Druck den wir gemeinsam ausgeübt hatten) war für sie zu groß geworden.

Nur zwei Obstbauer hielten ihre Klage damals noch aufrecht (und damit den Prozess gegen Karl Bär am Laufen). Im Herbst 2021 hat sich dann allerdings der vorletzte Kläger ‚verabschiedet‘. Und im Jänner 2022 schließlich der allerletzte Kläger.

Das Resultat: Keine Kläger mehr. Keine Geschädigten also. Keine Diffamierung. Und damit kein Verfahren.

Das alles verdanken wir eurer Unterstützung!

Diese Unterstützung war auch für unseren neuen Film „Gift und Wahrheit“ erstaunlich! Mit diesem Film wollen wir die Geschichten von Zu-Unrecht-Verfolgten aus ganz Europa, ja weltweit erzählen. Durch eure Unterstützung haben wir bereits das halbe Budget beisammen.

Aber natürlich können wir damit nur einen halben Film drehen. Wir brauchen die ganze Finanzierung. Daher meine dringende Bitte! Wer noch nicht hat oder wer noch einmal will:

Hier erfahrt ihr alles über diesen wichtigen Film! https://www.gofundme.com/f/gift-und-wahrheit

3. Es geht weiter …

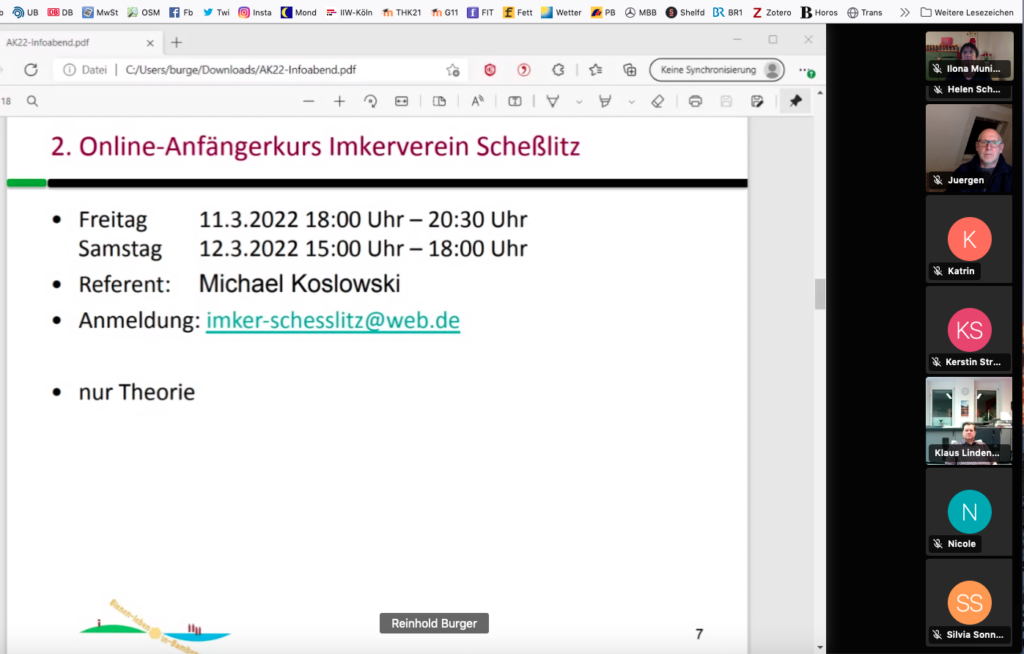

… mit dem Imkerkurs für Anfänger. Am 07.03.22, 19.00 bis 20.30 Uhr, findet eine Informationen und Beratung (nicht nur) zu unseren Imkerkursen und einem Einblick ins Kursgeschehen statt. Online ohne Anmeldung unter https://meet.jit.si/kursinformationen

Verwenden Sie den Browser Chrome oder Edge bzw. auf ihren Mobilgeräten die App Jitsi Meet.

… in die neue Bienen-InfoWaben-Saison am Bienenweg 1, am Ostersonntag, 14.00 – 17.00 Uhr. Alle, die ein mit einer Biene oder Blume bemaltes ausgeblasenes Osterei mitbringen, erhalten ein kleines Geschenk.

… mit der Hoffnung, im späteren Frühjahr endlich auch wieder Schulklassen und andere Gruppen zu Führungen und Vorträgen begrüßen zu dürfen. Aber versprechen können wir das leider noch nicht. Daher haben wir eine „sprechende Bienen-InfoWabe“ geplant. Dazu später mehr.

Bleibt gesund und zuversichtlich,

Ilona und Reinhold

Zum Infoabend zu den Imkerkursen für die Region Bamberg meldeten sich bereits etliche aus der nahen und fernen Region an. Wobei eine Anmeldung nicht notwendig ist. Einfach dazukommen!

Zum Infoabend zu den Imkerkursen für die Region Bamberg meldeten sich bereits etliche aus der nahen und fernen Region an. Wobei eine Anmeldung nicht notwendig ist. Einfach dazukommen! Diese Kriegssprache mag ich gar nicht, doch derzeit lässt sich das schwer umgehen. Also „greifen wir’s an“. Zuerst die drei schlechten Nachrichten, um mit drei guten Nachrichten einigermaßen versöhnlich enden zu dürfen.

Diese Kriegssprache mag ich gar nicht, doch derzeit lässt sich das schwer umgehen. Also „greifen wir’s an“. Zuerst die drei schlechten Nachrichten, um mit drei guten Nachrichten einigermaßen versöhnlich enden zu dürfen.