Der 1.321-te Weblogbeitrag spannt in Form unseres jährlichen Transparenzbericht einen Bogen über unsere wichtigsten Ziele, Aufgaben und Ergebnisse in 2020. Er endet in einer Vorschau unserer Pläne für das laufende Jahr.

Die Highlights 2020

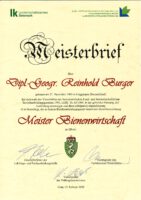

Abschluss Meister Bienenwirtschaft für Reinhold Burger

Abschluss Meister Bienenwirtschaft für Reinhold Burger

Natürlich unser größtes Highlight: Reinhold darf sich seit Februar „Meister Bienenwirtschaft“ nennen, wie der „Imkermeister“ in Österreich offiziell heißt. In Deutschland lautet die offizielle Bezeichnung „Tierwirtschaftsmeister, Fachrichtung Imkerei“. Nur wenige Wochen nach den Abschlussprüfungen in Graz schloss Österreich pandemiebedingt seine Grenzen. Glück gehabt!

Imkerkurs für Anfänger und Fortgeschrittene trotz Corona-Pandemie

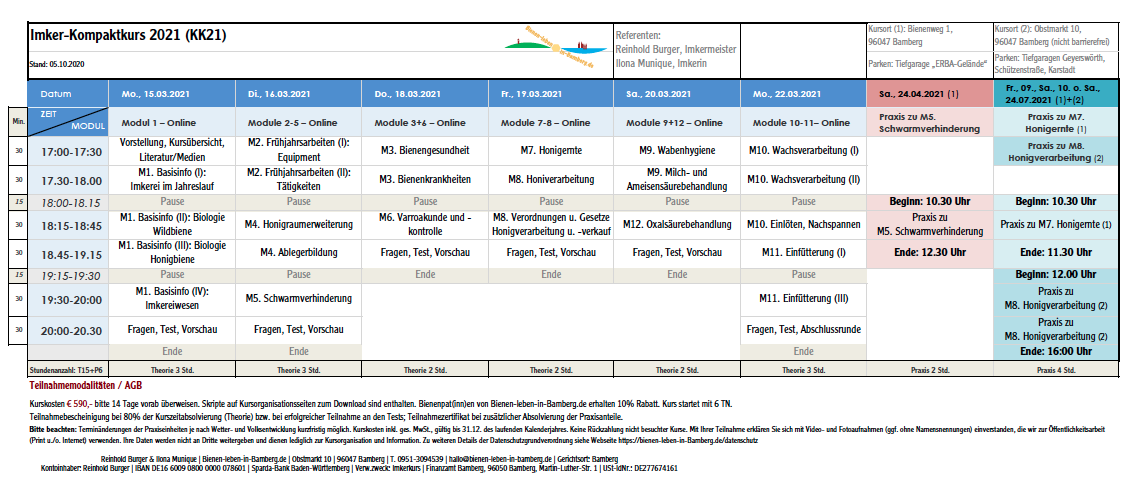

Trotz Lockdowns und der Gebote des Abstandhaltens konnte der geplante Imkerkurs für Anfänger stattfinden. Zehn Teilnehmende (6 Männer, 4 Frauen) erhielten innerhalb eines Kalenderjahres bei 12 Modulen – 3 davon online – einen grundlegenden theoretischen wie praktischen Unterricht in die Bienenpflege und Honigverarbeitung. Eine Sondergenehmigung verhalf den Teilnehmenden im April zur (für manche) allerersten direkten Berührung mit den Bienen.

Trotz Lockdowns und der Gebote des Abstandhaltens konnte der geplante Imkerkurs für Anfänger stattfinden. Zehn Teilnehmende (6 Männer, 4 Frauen) erhielten innerhalb eines Kalenderjahres bei 12 Modulen – 3 davon online – einen grundlegenden theoretischen wie praktischen Unterricht in die Bienenpflege und Honigverarbeitung. Eine Sondergenehmigung verhalf den Teilnehmenden im April zur (für manche) allerersten direkten Berührung mit den Bienen.

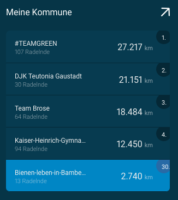

STADTRADELN – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

STADTRADELN – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

Unsere 13 Teammitglieder von „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ strampelten sich 3 Wochen lang beim STADTRADELN ab, um auf Rang 30 (Stand 05.07.2020 um Mitternacht) unter den 94 gemeldeten Bamberger Teams zu kommen. Tolles Mittelfeld! Und noch besser: Wir konnten damit über 400 Kilo CO2 vermeiden!

Neuanlage eines Schau-Pfingstrosenbeetes nach Exkursion

Eine Exkursion nach Obermarchtal zur Päonien- und Iridenspezialistin Andrea Köttner brachten die notwendigen Beobachtungen, welche der zahlreichen Sorten tatsächlich bienenfreundliche Blüten hervorbringen. Diese wurden sodann im Herbst geliefert und landeten in unserem neu angelegten Schaubeet.

Eine Exkursion nach Obermarchtal zur Päonien- und Iridenspezialistin Andrea Köttner brachten die notwendigen Beobachtungen, welche der zahlreichen Sorten tatsächlich bienenfreundliche Blüten hervorbringen. Diese wurden sodann im Herbst geliefert und landeten in unserem neu angelegten Schaubeet.

Es dürfte für einige Zeit das letzte Beet sein, welches im Bamberger Bienengarten entsteht. Denn alle wollen in den viel zu trocken gewordenen Sommern schließlich gegossen und gepflegt werden. Zu einem Gießdienst konnte sich noch niemand auf Dauer und verlässlich verpflichten. Jemanden hierfür zu finden ist unser großer Wunsch für 2021.

Es dürfte für einige Zeit das letzte Beet sein, welches im Bamberger Bienengarten entsteht. Denn alle wollen in den viel zu trocken gewordenen Sommern schließlich gegossen und gepflegt werden. Zu einem Gießdienst konnte sich noch niemand auf Dauer und verlässlich verpflichten. Jemanden hierfür zu finden ist unser großer Wunsch für 2021.

Ausgestaltung des Innenraums der Bienen-InfoWabe

Bienen Honig Imkerei Natur sind unsere Schwerpunktthemen in der Bienen-InfoWabe. Entsprechend dieser Aufteilung erfolgte eine Farbcodierung plus Weiß (für die Wand mit Kinderzeichnungen) an Wänden und Regalen.

Bienen Honig Imkerei Natur sind unsere Schwerpunktthemen in der Bienen-InfoWabe. Entsprechend dieser Aufteilung erfolgte eine Farbcodierung plus Weiß (für die Wand mit Kinderzeichnungen) an Wänden und Regalen.

Bau eines Fahrradanhängers

Bau eines Fahrradanhängers

Der aus den 50er Jahren stammende Anhänger, der uns eine CO2-freie, da autolose Bienenpflege ermöglicht, hat endgültig ausgedient. Daher bauten wir in Schlammersdorf mit Hilfe von Zimmerer Thomas, dem Erbauer unserer Bienen-InfoWabe, aus einem Lärchenbrett einen neuen Aufsatz. Eine schöne Erfahrung!

Abschluss der Faulbrutsanierung in Bamberg-Bug

Abschluss der Faulbrutsanierung in Bamberg-Bug

Oft bestehen Sperrbezirke anlässlich des Auftretens der gefürchteten Amerikanischen Faulbrut viele Jahre, da behördlicherseits kein besonders hoch empfundender Druck besteht, sich der Aufhebung nach erfolgter Sanierung zeitnah zu widmen. Die Hauptertrags-Landwirtschaft – und damit verbunden z. B. allfällige Rinder-, Schweine-, oder Geflügelseuchen – fordern die personalschwachen Veterinärämter über Gebühr. Daher wissen wir es zu schätzen, dass unseren intensiven Bemühungen um zeitnahe Sachbearbeitung durch eine gute Zusammenarbeit von Bienensachverständigen Reinhold und hiesigem Veterinäramt von Erfolg gekrönt war. Der Sperrbezirk Bamberg-Bug konnte somit ein Jahr nach Auftreten eines Falles aufgehoben werden, die Imkerei in diesem Bereich wieder aufatmend und vollumfänglich weitergehen.

- Das Schicksal besteht aus zwei Komponenten: dem objektiven Ereignis und der Art des Betroffenen, damit umzugehen. (Galileo Galilei)

- So ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd – trotz alledem. (Rosa Luxemburg)

Unsere sechs Kern-Aktivitäten im Einzelnen

1. Die „Bamberger Schulbiene“

1. Die „Bamberger Schulbiene“

Alle Aktivitäten der Bamberger Schulbiene sind auf einer eigenen Tagebuchseite nachzulesen. Insgesamt waren es trotz Einschränkungen durch die Corona-Krise:

29x Unterricht / Führungen / Vorträge

29x Unterricht / Führungen / Vorträge

- 24x Schulbienenunterricht:

- 2x BUND, Ortsgruppe Bamberg (für Kinder am Sommerprogramm)

- Grünes Bamberg (für Kinder am Sommerprogramm)

- 3x Infoabende zu den Imkerkursen (für Imkerinteressierte)

- 12 Module an 18 Terminen (davon 4 als Video-Chat und 1 Hybrid) BLIB-Imkerkurs für Anfänger, wobei uns für die Präsenzveranstaltungen im noch kontaktbeschränkten April eine Sondergenehmigung vorlag, unter der Prämisse niedriger Gruppengröße

5 Vorträge

5 Vorträge

- Wildbienen (Ilona, 2x)

- zu bienenfreundlichen Pflanzen / Bienengarten (Ilona)

- Honig- und Wildbienen (Ilona)

- Honigverarbeitung (Reinhold und Ilona) für ehemaligen Gartenbauverein der Firma Bayer (Mitglieder aus Rheinland u. NRW)

- 2 Honigernte- und -schleudertage

- 24x Schulbienenunterricht:

2. Bienenpatenschaften

Unsere Bienenpatenschaften werden für den Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Wir freuten uns über 7 Neuzugänge!

Unsere Bienenpatenschaften werden für den Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Wir freuten uns über 7 Neuzugänge!  Unsere „dienstälteste“ Bienenpatin – und seit 2012 dabei – verlängerte ihre Patenschaft zum 5. Mal, weitere sechs Pat(inn)en verlängerten zum 4. Mal, zwei Pat(inn)en zum 3. Mal und sechs Pat(inn)en zum 2. Mal ihre Mitgliedschaft. Mit Stand Dezember 2020 waren es 33 Bienenpat(inn)en. Vielen DANK allen Treugebliebenen, und wenngleich ein paar wenige wegen Coronaeinbußen den Geldbeutel etwas zuhalten mussten und nicht mehr verlängerten – wir verstehen das! Vergesst die Bienen nicht!

Unsere „dienstälteste“ Bienenpatin – und seit 2012 dabei – verlängerte ihre Patenschaft zum 5. Mal, weitere sechs Pat(inn)en verlängerten zum 4. Mal, zwei Pat(inn)en zum 3. Mal und sechs Pat(inn)en zum 2. Mal ihre Mitgliedschaft. Mit Stand Dezember 2020 waren es 33 Bienenpat(inn)en. Vielen DANK allen Treugebliebenen, und wenngleich ein paar wenige wegen Coronaeinbußen den Geldbeutel etwas zuhalten mussten und nicht mehr verlängerten – wir verstehen das! Vergesst die Bienen nicht!- Unsere Bienenpat(inn)en wurden mit 4 Bienenpaten-Newslettern (je ca. 5 Seiten) und 19 (13) E-Mails auf dem Laufenden gehalten sowie zu besonderen Ereignissen eingeladen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren das rund 50% mehr E-Mails als üblicherweise, dem organisatorischem Hin- und Her geschuldet.

- Zum 5. Mal wurde in der Bienen-InfoWabe im Erba-Park ein Jahresprogramm aufgestellt, welches allerdings nicht im vollen Umfang durchgeführt werden konnte.

- Alle geplanten 12 Sonntagsöffnungen für die Bevölkerung mussten pandemiebedingt ausfallen, wie auch die Saison-Abschlussfeier mit Rahmenprogramm und Verleihung des Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreises 2020.

Doch wir nutzten die Zeit: Die Bienen-InfoWabe wurde grundgereinigt, insbesondere der Fußboden, der abschließend frisch imprägniert wurde. Immerhin hatten seit Programmstart 2016 rund 2000 Fußpaare ihre Spuren hinterlassen.

Doch wir nutzten die Zeit: Die Bienen-InfoWabe wurde grundgereinigt, insbesondere der Fußboden, der abschließend frisch imprägniert wurde. Immerhin hatten seit Programmstart 2016 rund 2000 Fußpaare ihre Spuren hinterlassen.- Zur farblichen Ausgestaltung der Wände und Regale nach Themenbereichen siehe unter „Highlights“.

- Um die Beleuchtung im Innenraum auch ohne Stromanschluss zu verbessern, wurden 10 LED-Leuchten in Buchform angeschafft.

4. Bamberger Bienengarten

Neben der obligatorischen Bienengartenpflege und dem alljährlichen Neuanstrich verschiedener Sitzbänke sowie Pflanzennachkäufen bei den Stauden gab es folgende Neuerungen:

Neben der obligatorischen Bienengartenpflege und dem alljährlichen Neuanstrich verschiedener Sitzbänke sowie Pflanzennachkäufen bei den Stauden gab es folgende Neuerungen:

- Osterbrunnen am neuen Pumpbrunnen geschmückt

Aufstellung einer (zweiten) Wildbienen-Nisthilfe (Produkt: Lebenshilfe Bamberg)

Aufstellung einer (zweiten) Wildbienen-Nisthilfe (Produkt: Lebenshilfe Bamberg)- Start der Anlage eines Wildbienen- und Insektenreservats in der Blühwiese

- Anlage eines Schau-Pfingstrosenbeetes mit vorangegangener Exkursion nach Obermarchtal zu einer Päonien-Spezialistin, um bienenfreundliche Pflanzen auszuwählen.

- Erweiterungs- und Aktualisierungskauf von 43 neuen botanische Pflanzenschilder sowie 14 Erklärtafeln, alle wie immer von uns selbst gelayoutet.

5. (Lehr-)Bienenstandorte

- Mit Stand Dezember wurden 19+10* (2019: 15) Völker an 8+1* (7) Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Ableger und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.

*10 Pflegevölker einer erkrankten Imkerkollegin stehen seit Juli in unserer Obhut, so dass wir interimsweise den Standort Bughof als Nr. 9 mitbedienen.

- Ein neuer Bienenstandort wurde im Welterbe-Garten bezogen, in welchem sodann ein Modul des Imkerkurses für Anfänger stattfinden konnte.

- So gut wie alle unserer Völker sind mit einer Bienenpatenschaft verbunden.

6. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Medial setzen wir dabei auf eine breit gestreute Pressearbeit, außerdem auf Weblog-Beiträge und zeitgleich erfolgende Postings via Social-Media-Plattformen Facebook: Bamberger Schulbiene https://www.facebook.com/bamberger.schulbiene und Twitter: https://twitter.com/HalloSchulbiene sowie Vorträge unsererseits, die wir überwiegend in der Region Bamberg anbieten. Hier mussten wir heuer leider einige absagen.

Im Einzelnen:

a) Aktivitäten / Termine

Gründung der Transitiongruppe „Bienenfreu(n)de“ mit Stammtisch im Februar

Gründung der Transitiongruppe „Bienenfreu(n)de“ mit Stammtisch im Februar- Insgesamt 6 Stammtische mit (Online-)Kurzvorträgen von geladenen Gästen sowie von uns selbst zu Honigwein (Cathrin Beyer VOM FASS), Wildblumenstreifen (Melissa Biedermann), bienenfreundlichen Pflanzen (Ilona) und 2x Wildbienen (Ilona), Honig verarbeiten (Reinhold und Ilona); s. a. unter 1. Die Bamberger Schulbiene

Popup-Honigadventsmarkt am Bienenweg für unsere Bienenpat(inn)en zum BAmbrosiustag

Popup-Honigadventsmarkt am Bienenweg für unsere Bienenpat(inn)en zum BAmbrosiustag- 42 (2019: 37) Artikelabdrucke (Pressespiegel) von 15 (15) Pressemitteilungen, darunter 2 Fachartikel.

- 1 Interview (Fränkischer Tag) und 1 Foto-/Interviewtermin (Projekt eines Regionalflyers der FH Coburg) trugen dazu bei, die Bevölkerung auf das Bienenthema aufmerksam zu machen.

- 160 (2019: 163) Weblog-Beiträge, veröffentlicht unter „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ mit 40.388 (39.133) Besucher/innen, die 71.549 (66.599) Seiten ansahen (Steigerung um 7% zum Vorjahr). Die Beiträge dienen neben der Öffentlichkeitsarbeit auch uns selbst als Reflexions- und Lernmöglichkeit sowie als Archiv. Alle Beiträge werden verantwortungsbewusst auf der Grundlage eigener Erfahrungswerte und im Abgleich mit sorgfältiger Recherche in geeigneten Quellen verfasst sowie fast ausschließlich mit eigenen Fotos bestückt.

Pflege der Webseiten des Imker und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e. V. (IBZV).

Pflege der Webseiten des Imker und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e. V. (IBZV).- Pflege der Imker-Bibliothek mit rund 200 Einzeltitel, davon 22 Rezensionsexemplare.

b) Background – unterstützende Aktivitäten im Hintergrund

- Teilnahme an Fortbildungen

Up-to-date-bleiben ist uns selbstverständlich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wird aber auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit von Reinhold Burger als Bienensachverständiger eingefordert und nachzuweisen. In aller Regel teilen wir unser neu erworbenes Wissen freimütig, denn es ist Teil unseres Selbstverständnisses von Öffentlichkeitsarbeit.

Viertes Modul in der Weiterbildung zum Imkermeister in Graz für Reinhold Burger

Viertes Modul in der Weiterbildung zum Imkermeister in Graz für Reinhold Burger- Prüfungen und erfolgreiche Beendigung der Meisterausbildung in Graz für Reinhold Burger

- Teilnahme am Vortrag „Lichtverschmutzung – Lichtimmission“ von Sabine Frank in Gundelsheim

- Online-Vortrag LBV: „Wie geht es der Biologischen Vielfalt in Bayern?“ von Andreas Segerer

- Fortbildung (Online) „Verpollung des Brutnestes vermeiden …“ von Jürgen Binder

- Teilnahme an der jährlichen Multiplikatorenschulung für Bienensachverständige und Fachwarte (Online) zum Thema „Varroa“ vom Bieneninstitut Veitshöchheim für Reinhold

- Kooperations- / (politische) Kontaktarbeit / Netzwerken / Pressetermine

Teilweise nehmen wir von uns aus Kontakt auf und oft werden wir zu bestimmten Treffen unterschiedlicher Organisationen eingeladen, um über unsere Initiative bzw. unser Thema zu sprechen. In 2020 geschah das aufgrund der Corona-Pandemie – und damit verbunden der Kontakteinschränkungen bis hin zum Lockdown im eingeschränkten Umfang. Im Einzelnen:

- Versand von Wahlprüfsteinen an Oberbürgermeisterkanditat(inn)en

- Teilnahme an Vorstandssitzung IBZV e. V. in Breitengüßbach

- Mitgliederversammlung IBZV e. V. und Vortrag „Jahresbericht Bienen-InfoWabe“, Breitengüßbach

- Teilnahme an Transition-Plenum zum Thema „Kooperation“

- Planungstreffen des Transition-Plenums für Februar

- Sitzung mit (ehem.) Transition-Gruppe „Welterbegarten“

- Mitwirkung am World Café des Februar-Plenums Transition Bamberg (Gruppenstand und Moderation)

Teilnahme am Traditionellen Honigmarkt am Faschingsdienstag in Bamberg

Teilnahme am Traditionellen Honigmarkt am Faschingsdienstag in Bamberg- Teilnahme am Treffen „Grünes Bamberg“ (vormals GAL), Thema: „Klimastadt Bamberg“

- Treffen mit der Lebenshilfe Bamberg bzgl. einer Kooperation zur Wachsverarbeitung, die leider nicht zustanden kommen kann

- Besprechung FSJ-Einsatz mit BUND Kreisgruppe Bamberg in Kooperation

Platz 30 beim STADTRADELN Bamberg mit Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – eine wunderbare Aktion, an der 13 begeisterte Radler/innen – überwiegend Bienenpat(inn)en! – mit Verve teilnahmen!

Platz 30 beim STADTRADELN Bamberg mit Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – eine wunderbare Aktion, an der 13 begeisterte Radler/innen – überwiegend Bienenpat(inn)en! – mit Verve teilnahmen!- Treffen mit Mitgliedern des Welterbe-Gartens

- Treffen mit (interner) Preisverleihung an unsere Teamsieger des STADTRADELNS, die Bienenpaten Hans Zirkel, Bernd Pillipp und Martin Bloeß mit Partner/innen

- Treffen mit Mitgliedern des Welterbe-Gartens

- Honigstand am „Honigmarkt und Herbstmarkt“ im Kreislehrgarten Oberhaid

Teilnahme an der Klimasondersitzung des Stadtrats Bamberg

Teilnahme an der Klimasondersitzung des Stadtrats Bamberg

- Öffentlichkeitsarbeits- und Lehrmaterial

- Anfertigen des Transparenzberichts 2019

- Erstellen des BIWa-Jahresprogramm 2020, erstmals als geheftete Broschüre

- Zwei neue Lehrtafeln für den Schulbienenunterricht gestaltet und in Druck gegeben

Beratung / Besondere Hilfeleistungen

Beratung / Besondere Hilfeleistungen

-

Verschiedene Standortberatungen und -überprüfungen (Bamberg und Umgebung)

Verschiedene Standortberatungen und -überprüfungen (Bamberg und Umgebung)- Einsätze zur Beseitigung der Amerikanischen Faulbrut (AFB) in Bamberg

- Bienensachverständigen-Einsätze (Reinhold Burger) in Bamberg und Umgebung

- Einfangen eines Bienenschwarms

- Telefonische Beratungen und Vermittlungen von gesichteten Bienenschwärmen

Geld- und Sach-Spenden

Heuer fielen diese verständlicherweise geringer aus, sowohl von der Anzahl als auch der Höhe her. Da wir glücklicherweise bei den Fixkosten auf unsere Bienenpatinnen und -paten zählen dürfen, konnten außerdem Ausgaben für bienenförderliche Taten, wie wir sie größtenteils hier im Transparenzbericht beschrieben, gestemmt werden.

Dankeschön an …

Dankeschön an …

- Sabine Gründler, Gärtnerei Böhmerwiese

- E. Gertler, Bamberg

- VOMFASS Bamberg, Catharina Beyer und Silvia Müller, Bamberg

- Stadt Bamberg

… allen anderen Unterstützer/innen, die sich mit kleineren Beiträgen und in jeglicher Weise um Bambergs Bienenwelt bemühen. Eure Hilfe stärkt unsere Region nachhaltig!

Die (unerwartet) anforderungsstärksten Vorkommnisse in 2020

- Ein weiterer trockener und heißer Jahrhundertsommer mit hohem Gießaufwands im Bamberger Bienengarten.

- Die hohe Lernzeitbelastung durch den Imkermeisterkurs für Reinhold, der jedoch erfolgreich „mit Auszeichnung“ abgeschlossen werden konnte.

- Der neue Bienenstandort, welcher mit Hoffnungen und Versprechungen verbunden im Welterbe-Garten bezogen wurde, erwies sich durch verschiedene Umstände als nicht dauerhaft nutzbar.

- Doppelt- und dreifach abgehaltene identische Imkerkurse, da wir nur Kontakt zu 5 Teilnehmenden haben durften.

- Schulbienenunterricht war nur im geringen Umfang möglich, alle bereits vereinbarten Termine mussten storniert werden.

- BIWa-Sonntagsöffnungen waren wegen Corona nicht möglich. Dennoch standen wir häufig in unserem Bienengarten als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die elementarsten Vorhaben von 2020 – und was daraus wurde

- Wahlprüfsteine erstellen und versenden für OB-Wahl 2020 (erreicht)

- 8-seitige Jahresbroschüre erstellen mit allen Terminen (erreicht)

- Pflege (Einölen) des BIWa-Fußbodens (erreicht)

- Reparieren (Neuaufbau) des Fahrradanhängers (erreicht)

- Reparieren und Streichen der Sitzbänke (erreicht)

- Beenden des Imkermeister-Lehrgangs in Graz mit Meisterarbeit für Reinhold (erreicht)

- Erfahrungen sammeln mit Bienenstockluft, ggf. im Nachgang Gründung einer Selbsthilfegruppe Apitherapie (ausstehend wg. Corona)

- Angebot eines Jungimker-Kompaktkurses (Wochenendkurs im Oktober) (erreicht, Durchführung jedoch wg. Corona abgesagt)

- Durchführung eines Imkeranfängerkurses als Jahreskurs (erreicht)

- Erste Planungen für Photovoltaik-Anlage BIWa (vorerst nicht umsetzbar, stattdessen 10 LED-Leuchten angeschafft; Nachtrag: In 2024 erreicht)

- Wahlprüfsteine zur Oberbürgermeister(inn)enwahl 2020 (erreicht)

Pläne für 2021

- Fertigstellen (Schweißen) des neu gebauten Fahrradanhängers, unserem „Bienentraktor“

- Anschaffung von Pedelecs zur Erleichterung der Bienenpflege an unseren 8 Standorten

- Errichten einer Naturmauer und Einbringen von Biotopholz für ein Wildbienen- und Insektenreservat des Bienengartens

- Ausarbeiten des Themas „Nachtaktive Pflanzen“ (Infoblatt, Beschilderung im Bienengarten, Weblog)

- 15 Beutenböcke bauen

- Außenfassade der Bienen-InfoWabe streichen

- Mitwirkung am Europäischen Volksbegehren „Bienen und Bauern retten“

- Kontaktarbeit mit Schul-Imkereien Bambergs im Rahmen unseres Unterstützungsprojekt „Supply my Schul-Imkerei!“

- Aktualisierung der Info-Tafeln des Bamberger Bienengartens

- Durchführung eines Imkeranfängerkurses als Jahreskurs

Unser übergeordnetes Ziel

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Wir legen dabei den Fokus auf die Honigbiene, da wir hier die weitreichendsten Qualifikationen haben. Dennoch haben wir bei unserem Tun auch ein Augenmerk auf die Artenvielfalt bei Wildbienen und anderen Insekten und schließen die entsprechende Flora mit ein.

Wie gehen wir dabei vor?

Wir sehen weiterhin und speziell durch coronabedingt ausfallende Kurse den hohen Bedarf an Fortbildungen und Imkerkursen innerhalb der Stadt Bamberg. Daher bleiben wir unseren Bemühungen treu, nachhaltige Perspektiven zu eröffnen. Den dabei zu leistenden Spagat zwischen Ehrenamt und Brotberuf sollten wir heuer leichter bewältigen können, da zumindest Reinhold Burger durch seinen erfolgreichen Imkermeisterabschluss den Entschluss gefasst hat, sich nebenberuflich stärker einzubringen.

Was wir nicht wollen: Immer mehr Jungimker/innen mit immer weniger Einsicht in eine verantwortungsvolle Bienenhaltung.