Der 1.607-te Weblogbeitrag spannt in Form unseres jährlichen Transparenzberichts einen Bogen über unsere Highlights, Ziele, Aufgaben und Ergebnisse in 2022. Er endet in einer Vorschau unserer Pläne für das laufende Jahr.

Die Highlights und Hauptangebote 2022

Gründung und Mitgliederversammlung des Förderkreises Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB)

Bereits bei der Erbauung der Bienen-InfoWabe (2015) war ein eigener Förderkreis angedacht, doch aus Zeitgründen nicht zu realisieren. Nun stellten wir am 20.03. mit 14 Gründungsmitgliedern anlässlich des notwendigen Trägerwechsels (vollzogen am 23.03.) mit dem FKBB ein starkes Team auf. Was sich dadurch ändert – oder auch nicht – ist als Nachtrag auf der Seite Trägerwechsel nachzulesen.

Bereits bei der Erbauung der Bienen-InfoWabe (2015) war ein eigener Förderkreis angedacht, doch aus Zeitgründen nicht zu realisieren. Nun stellten wir am 20.03. mit 14 Gründungsmitgliedern anlässlich des notwendigen Trägerwechsels (vollzogen am 23.03.) mit dem FKBB ein starkes Team auf. Was sich dadurch ändert – oder auch nicht – ist als Nachtrag auf der Seite Trägerwechsel nachzulesen.

Der neue Förderkreis garantiert ein unbeschwertes Entfalten unserer mehrfach ausgezeichneten, nunmehr seit über 10 Jahre agierenden Initiative zum Wohl der Bienen. Er wird unsere Vorhaben laut Satzung ideell, finanziell und mit Tatkraft unterstützen – genau so, wie auch unsere Bienenpat*innen es von Beginn an bereits taten. Möge Segen auf allem liegen.

Der neue Förderkreis garantiert ein unbeschwertes Entfalten unserer mehrfach ausgezeichneten, nunmehr seit über 10 Jahre agierenden Initiative zum Wohl der Bienen. Er wird unsere Vorhaben laut Satzung ideell, finanziell und mit Tatkraft unterstützen – genau so, wie auch unsere Bienenpat*innen es von Beginn an bereits taten. Möge Segen auf allem liegen.

Es fanden 2 Vorstandssitzungen und die Erste Ordentliche Mitgliederversammlung des FKBB (29.05.2022 in der Bienen-InfoWabe) statt.

Vorstand des FKBB e. V. zur ersten Sitzung in der Geschichte des Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. (v.l.n.r.: Yaneth, Ilona, Nikolaus, Gabi, Reinhold, Hans, Anne)

Jubiläum 10 Jahre Bienen-leben-in-Bamberg.de

Jubiläum 10 Jahre Bienen-leben-in-Bamberg.de

Den Stichtag für den Jahrestag der Initiative legten wir mit dem ersten Weblogbeitrag fest, also den 30.10.2022.

Für alle im Jahr 2022 uns unterstützenden 40 Bienenpat*innen gab es von der allerersten Paten, Elisabeth Burger, ein von ihr selbstgehäkeltes Jubiläumsbienchen namens „Elma“.

Für alle im Jahr 2022 uns unterstützenden 40 Bienenpat*innen gab es von der allerersten Paten, Elisabeth Burger, ein von ihr selbstgehäkeltes Jubiläumsbienchen namens „Elma“.

Auch dir, liebe Elisabeth, herzlichen Glückwunsch zu deinem 10-jährigen Bienenpatenjubiläum!

Specials zu den BIWa-Sonntagsöffnungen:

- „Lavendel- und Honigmesse“ (Juni)

Der BIWa-Saisoneröffnung im April folgten die immer am 3. Sonntag im Monat stattfindenden Öffnungen im Mai und Juni, in letzterem Monat mit der Lavendel- und Honigmesse am heißesten Tag des Jahres. Da deshalb viel Lavendel übrig blieb, bauten wir spontan einen Sinnespfad (s. u.). Die Lavendel- u. Honigmesse wird künftig in Kooperation mit dem FKBB veranstaltet.*

Der BIWa-Saisoneröffnung im April folgten die immer am 3. Sonntag im Monat stattfindenden Öffnungen im Mai und Juni, in letzterem Monat mit der Lavendel- und Honigmesse am heißesten Tag des Jahres. Da deshalb viel Lavendel übrig blieb, bauten wir spontan einen Sinnespfad (s. u.). Die Lavendel- u. Honigmesse wird künftig in Kooperation mit dem FKBB veranstaltet.*

- „Öffentliche Honigernte“ zur BIWa-Sonntagsöffnung (Juli)

Zur Öffentlichen Honigernte hier eine kleine Fotoauswahl, die für sich spricht.

- Saison-Abschlussfeier mit Vergabe des Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreises (BBU) (September)

Nach der zweijährigen Pandemie-Pause vergibt seit diesem Jahr nunmehr der FKBB e. V. den BBU. Er entlastet durch seine aktive Mithilfe anlässlich der Saison-Abschlussfeier die Initiative spürbar.

Nach der zweijährigen Pandemie-Pause vergibt seit diesem Jahr nunmehr der FKBB e. V. den BBU. Er entlastet durch seine aktive Mithilfe anlässlich der Saison-Abschlussfeier die Initiative spürbar.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte die Gruppe „Bauklötze staunen“ mit Patrick Lumma (Geige) und Reinhard Sures (Gitarre und Percussion). Die BBU-Peisträger*innen 2022 sind hier vorgestellt.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte die Gruppe „Bauklötze staunen“ mit Patrick Lumma (Geige) und Reinhard Sures (Gitarre und Percussion). Die BBU-Peisträger*innen 2022 sind hier vorgestellt.

Imkerkurse für Anfänger (AK22)

16 Imkerkurs-Teilnehmende, erstmals mit 11 Damen und 5 Herren überwiegend weiblich geprägt, kamen aus Bamberg und dem oftmals weiten Umfeld (Maroldsweisach, Kulmbach, Hirschaid, Frensdorf, Pommersfelden, Grettstadt, Haßfurt, Bischberg und Hallstadt). 12 von Ihnen konnten nach 12 Modulen bereits mit dem Imkerkursnachweis abschließen.

16 Imkerkurs-Teilnehmende, erstmals mit 11 Damen und 5 Herren überwiegend weiblich geprägt, kamen aus Bamberg und dem oftmals weiten Umfeld (Maroldsweisach, Kulmbach, Hirschaid, Frensdorf, Pommersfelden, Grettstadt, Haßfurt, Bischberg und Hallstadt). 12 von Ihnen konnten nach 12 Modulen bereits mit dem Imkerkursnachweis abschließen.

STADTRADELN 2022 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

STADTRADELN 2022 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

13 Radelnde im Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ holten sich innerhalb von drei Wochen mit 2.846 Km (im Schnitt 218 pro Radler/in) beim STADTRADELN 2022 den Rang 36 bei 100 aktiven Teams – und intern ein paar Honiggläser als Preis für den Schweiß. Wie bereits in den Vorjahren landeten wir im obersten Mittelfeld der Kommune. Damit vermieden wir über 438 Kilo CO₂ – also den Verbrauch von 5 Waschmaschinen (aus den TopTen der energiesparendsten!) pro Jahr.

13 Radelnde im Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ holten sich innerhalb von drei Wochen mit 2.846 Km (im Schnitt 218 pro Radler/in) beim STADTRADELN 2022 den Rang 36 bei 100 aktiven Teams – und intern ein paar Honiggläser als Preis für den Schweiß. Wie bereits in den Vorjahren landeten wir im obersten Mittelfeld der Kommune. Damit vermieden wir über 438 Kilo CO₂ – also den Verbrauch von 5 Waschmaschinen (aus den TopTen der energiesparendsten!) pro Jahr.

Projekt „Sprechende Bienen-InfoWabe“ / Erweiterung Informationskonzept

Projekt „Sprechende Bienen-InfoWabe“ / Erweiterung Informationskonzept

Der Informationsfries rund um die Bienen-InfoWabe (Bild-/Texttafeln) sowie eine Puzzlebeute wurden durch Bürgermeister Jonas Glüsenkamp am 1. Juni eingeweiht. Beide Projektteile sind interaktiv mittels Links und QR-Codes als Hörtexte zum größten Teil bereits eingespielt, um Leseschwache oder Sehbehinderte mitzunehmen. Die Fördermittel für die „Sprechende Bienen-InfoWabe“ stammten aus dem Unterstützungsfonds III der Stadt Bamberg.

Start Dauer-Projekt „Fledermausblumen“

Größengeeignete, wasser- und UV-beständige Fledermausaufkleber, die auf den botanischen Pflanzschildern die nachtaktiven Pflanzen kennzeichnen, eine entsprechende Unter-Webseite und eine Printliste sorgen für anschauliche Informationen und werden spaß-und nutzbringend für Gruppenaktionen bei Führungen eingesetzt.

Größengeeignete, wasser- und UV-beständige Fledermausaufkleber, die auf den botanischen Pflanzschildern die nachtaktiven Pflanzen kennzeichnen, eine entsprechende Unter-Webseite und eine Printliste sorgen für anschauliche Informationen und werden spaß-und nutzbringend für Gruppenaktionen bei Führungen eingesetzt.

Start Dauer-Projekt „Sinnespfad“

Start Dauer-Projekt „Sinnespfad“

Der Barfußweg im Bamberger Bienengarten entstand spontan mit übriggebliebenen Lavendel, dem wir Katzenminze und Thymian beigesellten. Als dufter Icebreaker kam der Sinnespfad bei unseren jungen Gästen hervorragend an.

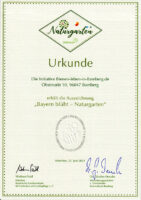

Naturgarten-Zertifizierung des Bamberger Bienengartens

Naturgarten-Zertifizierung des Bamberger Bienengartens

Der Bamberger Bienengarten als ein Schau-Areal für bienenfreundliche Pflanzungen erhielt die Zertifizierung „Naturgarten – Bayern blüht“. Die Feier dazu fand inklusive Grußworten des Bürgermeisters, des stellvertretenden Landrats und Verbändevertreter in Sassendorf statt.

Der Bamberger Bienengarten als ein Schau-Areal für bienenfreundliche Pflanzungen erhielt die Zertifizierung „Naturgarten – Bayern blüht“. Die Feier dazu fand inklusive Grußworten des Bürgermeisters, des stellvertretenden Landrats und Verbändevertreter in Sassendorf statt.

Fazits zum Jahr 2022

- Kummer blickt zurück, Sorge blickt umher, Zuversicht blickt empor. (Unbekannt)

- „Um Großes zu erreichen, braucht es zwei Dinge: einen Plan und nicht genug Zeit“ (Leonard Bernstein)

Unsere sechs Kern-Aktivitäten im Einzelnen

1. Die „Bamberger Schulbiene“ und Unterrichte

1. Die „Bamberger Schulbiene“ und Unterrichte

Grundsätzlich sind die Aktivitäten der Bamberger Schulbiene auf einer eigenen Tagebuchseite nachzulesen.

- 39 x Unterricht / Führungen / Vorträge

- 36 x Unterricht / Führungen / (Online-)Vorträge

- 3 x Honigernte- und -schleudertage mit Gästen

2. Bienenpatenschaften

- Unsere Bienenpatenschaften werden für den Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Die Inflation und steigende Lebenshaltungskosten hatten wir allerdings ebenfalls zu spüren bekommen. Doch zum Ende des Jahres waren es bei immer noch 37 (40) Bienenpatenschaften bei 2 Neuanmeldungen und 20 Verlängerungen (5x zum 2. Mal, 5x zum 3. Mal, 3x zum 4. Mal, 6x zum 5. Mal, 1x zum 6. Mal). Alle Verlängerungen sind bewusste, aktive Entscheidungen „pro Biene“. Herzlichen Dank für euer Vertrauen in die Initiative!

- Unsere Bienenpat(inn)en wurden mit 4 Bienenpaten-Newslettern (durchschnittlich je rund 9 Seiten) und 12 (13) Rundmails auf dem Laufenden gehalten.

3. Bienen-InfoWabe

3. Bienen-InfoWabe

- Zum Jahresprogramm der Bienen-InfoWabe im Erba-Park (s. a. Archiv 2022) gab es weniger Einschränkungen als in den zwei Corona-Jahren zuvor.

- 6 BIWa-Sonntagsöffnungen für die Bevölkerung, 5 davon mit besonderen Aktivitäten, s. o.

- Aus dem Unterstützungsfonds III der Stadt Bamberg erhielten 4 Großprojekte einen positiven Bescheid: „Sprechende Bienen-InfoWabe“ mit Infofries und Puzzlebeute, PV-Anlage, Bio-Toilette, Kinderschutzanzüge mit Schrank.

Ein 5. Großprojekt aus dem Unterstützungsfond IV, die Wachsschleuer, ist finanziell nicht der Initiative oder dem FKBB zuzuordnen, sondern der betrieblichen Imkerei, soll jedoch ebenfalls für ehrenamtliche Zwecke eingesetzt werden.

Das Gesamtfördervolumen beträgt rund 20.000 Euro, wird jedoch nicht vollständig abgerufen, da wir Preisrabatte ausschöpf(t)en.

4. Bamberger Bienengarten

Neben der obligatorischen Bienengartenpflege, den trockenheitsbedingten höchst aufwändigen Gießaktionen und dem alljährlichen Neuanstrich von Sitzbänken gab es folgende Neuerungen bzw. Aktivitäten:

Neben der obligatorischen Bienengartenpflege, den trockenheitsbedingten höchst aufwändigen Gießaktionen und dem alljährlichen Neuanstrich von Sitzbänken gab es folgende Neuerungen bzw. Aktivitäten:

- Osterbrunnen am Pumpbrunnen

- Grundlegende Erneuerung des Pumpbrunnen-Areals mit Kieseinbringung

- Aufwertung der Blühwiese mit angebohrten Hartholzstämmen für Wildbienen

- Sinnespfad, s. o. unter Highlights

- Erneuerung der Betriebszeiten- und Begrüßungstafel und weiterer Informationstafeln sowie 52 neu gestaltete botanische Pflanzsschilder

- Reparatur des Außen-Pavillons nach einem sturmbedingten Knick

5. (Lehr-)Bienenstandorte

Mit Stand Dezember wurden 25 (2021: 24) Völker an 7 (8 minus 1)* Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Jungvölker und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.

Mit Stand Dezember wurden 25 (2021: 24) Völker an 7 (8 minus 1)* Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Jungvölker und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.- Einge unserer Völker sind mit einer Bienenpatenschaft verbunden.

* Der Standort „Villa Dessauer“ musste wegen Gartenumgestaltung leider aufgelöst werden.

6. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Medial setzen wir dabei auf eine breit gestreute Pressearbeit, außerdem auf Weblog-Beiträge und parallel erfolgende Postings via Social-Media-Plattformen Facebook: Bamberger Schulbiene https://www.facebook.com/bamberger.schulbiene und Twitter: https://twitter.com/HalloSchulbiene (nur noch passiv) sowie Vorträge.

Neu hinzugekommen ist Mastadon im Fediverse, die Adresse lautet: https://mastodon.bayern/@schulbiene

a) Aktivitäten / Termine

3 Exkursionen (Muttertagsausflug nach Feucht (Zeidlermarkt, Zeidelmuseum, Einweihung Zeidel-Lehrpfad) und 2x FKBB-Exkursionen nach KLG Oberhaid und Handthal)

3 Exkursionen (Muttertagsausflug nach Feucht (Zeidlermarkt, Zeidelmuseum, Einweihung Zeidel-Lehrpfad) und 2x FKBB-Exkursionen nach KLG Oberhaid und Handthal)- 1 BAmbrosiustag auf dem Spezial-Keller

- 48 (2021: 42) Artikelabdrucke (Pressespiegel) von 15 (12) Pressemitteilungen, darunter 1 größere Reportage (BlattGrün 2/22).

- 145 (2020: 141) Weblog-Beiträge, veröffentlicht unter „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ mit 45.410 (47.928) Besucher/innen, die 84.670 (77.840) Seiten ansahen (Steigerung um 8,7% zum Vorjahr). Die Beiträge dienen neben der Öffentlichkeitsarbeit auch uns selbst als Reflexions- und Lernmöglichkeit sowie als Archiv. Alle Beiträge werden verantwortungsbewusst auf der Grundlage eigener Erfahrungswerte und im Abgleich mit sorgfältiger Recherche in geeigneten Quellen verfasst sowie fast ausschließlich mit eigenen Fotos bestückt.

- Pflege der Webseiten des Imker und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e. V. (IBZV) (bis 01.2022)

- Pflege der Imker-Bibliothek. Nach Rücküberstellung der vereinseigenen Bücher des IBZV bei Beendung des Amts als Bücherwart und Löschung aus unserem Verzeichnis beträgt der Bestand 268 Medien, davon 64 Rezensionsexemplare (bedeutet: kostenlose Verlagsexemplare für unsere Buchbesprechungen, zu finden in unserem Weblog).

b) Background – unterstützende Aktivitäten im Hintergrund

- Teilnahme an Fortbildungen

Up-to-date-bleiben ist uns selbstverständlich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wird aber auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit von Reinhold Burger als Bienensachverständiger eingefordert und nachzuweisen.

- Teilnahme Veitshöchheimer Imkerforum zum Schwerpunktthema „Klimawandel“ (Online)

- Teilnahme an VHS-Kurs „Webseiten abmahnsicher gestalten“ (Online)

- Teilnahme „Die lange Nacht der Bienenwissenschaft“, AG der Institute für Bienenforschung (Online)

- Teilnahme Vortrag „Besteuerung von Vereinen“ des Finanzamtes Bamberg

- Teilnahme Vortrag „Chemiefrei Imkern [Bannwabenverfahren]“ (von Richard Kaiser für Imkerverein Bamberg)

- Teilnahme an Fortbildung für Bienensachverständige und Fachwarte (Institut für Bienenkunde und Imkerei, Veitshöchheim) (Online)

- Kooperations- / (politische) Kontaktarbeit / Netzwerken / Pressetermine

- Öffentlichkeitsarbeits- und Auskunftsmaterial

- Beratung / Besondere Hilfeleistungen

- Verschiedene Standortberatungen und -überprüfungen (Bamberg und Umgebung) für angehende Jungimker/innen

- Bienensachverständigen-Einsätze (Reinhold Burger) in Bamberg und Umgebung

- Telefonische Beratungen und Vermittlungen von gesichteten Bienenschwärmen

- Standort-Umstellung der „Hainbrummer“ wegen Bauarbeiten

Geld- und Sach-Spenden

Wie immer dürfen wir für die allfälligen Unterhaltskosten (Schulmaterial, Bücher, Bienengarten, Mobilar- und Materialkauf bzw. -erhaltung etc.) auf unsere rund 40 Bienenpatinnen und -paten zählen – ob über ihre Beiträge oder darüber hinausgehende Beiträge. Sodann gab es hohe Summen aus den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg, s. o. unter „Bienen-InfoWabe“. Näheres zu Spenden hier.

Dankeschön 🙂 an …

-

- Bräuninger, Wolfgang

- Brehm, Michaela

- Dehler, Jürgen

- Gonska, Bernhard und Adelinde

- Held, Hartmut

- Kellermann, Gabi und Bernhard

- Mama von Anne Göpel

- Obst- und Gartenbauverein Bamberg-Wildensorg

- Saam, Sabine

- Schlenker, Gisela und Thomas

- Schöb, Andrea

- Stadt Bamberg bzw. Bürger*innen (Fördermittel aus Steuermittel)

- Wachter, Uwe

- Weingärtner, Leo und Monika

- Weiss, Stefan

… und allen anderen Unterstützer/innen, die sich in jeglicher Weise um Bambergs Bienenwelt bemühen. Eure Hilfe stärkt unsere Region nachhaltig!

Die (unerwartet) anforderungsstärksten Vorkommnisse in 2022

- Förderkreisgründung wegen Trägerwechsel der Bienen-InfoWabe

- Programm erstellen für FKBB mit zwei Exkursionen (KLG Oberhaid und Handthal), 3 Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlung

- Abräumen der Völker am Standort Villa Dessauer wegen Skulpturengarten-Umgestaltung

- Anlage eines duftenden Barfußpfades / Sinnespfads im Bienengarten

- Planung, Antragsgestaltung und (Teil-)Umsetzung von 5 Großprojekten zur Ausschöpfung des neu eingerichteten Unterstützungsfonds mit Folgefonds der Stadt Bamberg (s. u. „Die elementaren Vorhaben 2022, Punkt 7 sowie s. o. unter Highlights)

Die elementaren Vorhaben von 2022 – und was daraus wurde

- Projekt „Sprechende Bienen-InfoWabe“ – erreicht

- Anfertigen eines Informationsfrieses an der Bienen-InfoWabe – erreicht

- Schau-Bienenbeute (Puzzlebeute) zum „Be-Greifen“ – erreicht

- Anfertigen von botanischen Pflanzschildern für das Schau-Pfingstrosenbeet – erreicht

- Erweiterung des Kiesbettes für das Pumpbrunnenareal – erreicht

- Aufstellung von 7 angebohrten Baumstämmen als Wildbienennisthilfe und Umfriedung der Blühwiese – erreicht in Teilen

- Durchführung eines Imkeranfängerkurses (AK22) – erreicht

- Nachholung der wg. Pandemie verschobenen Abschlussfeiern für unsere Jungimker/innen aus Anfängerkursen – erreicht: angeboten anlässlich BAmbrosiustag

- Herausgabe des Kinderbuches „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“ – verschoben zu Gunsten 5 neuer Großprojekte („Sprechende Bienen-InfoWabe“ mit Infofries und Puzzlebeute, PV-Anlage, Bio-Toilette, Kinderschutzanzüge mit Schrank, Wachsschleuder)

- Projekt „Teilen und Behandeln“ mit Erfahrungsbericht – teilerreicht, Erfahrungsbericht mündend in Vertiefungsseminar 2023

- Wiederaufnahme der Schulbienen-Unterrichte und weiterer Führungen je nach Pandemiebedingungen – erreicht

- Nachtrag: Jubiläum 10 Jahre Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de – Geschenk „Elma“ für alle Bienenpat*innen – erreicht

Pläne für 2023

- Fördermittelprojekt „Wachsschleuder“ – Inbetriebnahme und Unterrichtsangebot

- MonatsBeeTrachtungen mit Stammtisch einführen

- Jubiläum „10 Jahre Bamberger Schulbiene“ mit Geschenkaktion an Bamberger Schulen

- Fördermittelprojekt „Schulbiene unter Strom“ – Photovoltaik-Anlage auf der BIWa – Planung, Fundraising und Installation

- Fördermittelprojekt Bio-Toilettenanlage (Trockentoilette) im Bienengarten – Planung, Fundraising und Installation

- Schulbienen-Unterrichte, Imker-Anfängerkurs (AK23) und Vertiefungsseminare durchführen

- Fördermittelprojekt „Imkerschutzanzüge für Kinder und Schrank für Aufbewahrung“ – Inbetriebnahme

- Projekt „Kunst im Bienengarten – sehen, fühlen, erleben“ – Planung und Fundraising

- Ankauf von Bienenstockwaagen für die Teilnahme am TrachtNet – falls förderfähig

- Veranstaltungen für BIWa-Sonntagsöffnung (Osterbrunnen, Lavendel- und Honigmesse, Saisonabschluss mit Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis) / Workshop Sensenkurs / Exkursion „Schätze der Buger Wiesen“

Unser übergeordnetes Ziel

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Wir legen dabei den Fokus auf die Honigbiene, da wir hier die weitreichendsten Qualifikationen haben. Dennoch richten wir bei unserem Tun auch ein Augenmerk auf die Artenvielfalt von Wildbienen und anderen Insekten und schließen die entsprechende Flora mit ein.

Wie gehen wir dabei vor?

Wir eröffnen nachhaltige Perspektiven auch für diejenigen an den Honigbienen und ihrer Pflege sowie an Imkerei und Honig Interessierten, die keinem Imkerverein angehören wollen oder wo Angebote vor Ort fehlen. Informierend, beratend, vermittelnd, motivierend, Gemeinschaft anbietend und … ja, manchmal sogar tröstend.

Beim Thema Wildbienen installieren wir Beispielanlagen im Bienengarten, beschaffen Literatur und setzen auf Multiplikatoren und Synergien aus und mit anderen qualifizierten Institutionen und Angeboten, bspw. BUND Naturschutz, LBV und anerkannte Kapazitäten.

Was wollen wir nicht?

Immer mehr Jungimker/innen mit immer weniger Einsicht in eine verantwortungsvolle Bienenhaltung. Immer mehr Wildbienenhotel, die gut gedacht, jedoch schlecht gemacht sind.

*Nachtrag/Aktualis./Korrektur am 20.02.2023

[Frühere Transparenzberichte]

Die Rähmchenlieferung mitten ins Zentrum von Bamberg stellt uns wie jedes Jahr vor eine logistische Herausforderung. Wohin mit den zwar leichten, allerdings auch sperrigen Teilen? Nun ja, niemand hat etwas gegen den frischen Duft von Holz, also darf ein Teil davon in der nächsten Zeit mit in den Wohnraum. Der Rest der Zanderrähmchen (mit Hofmanns Seitenteilen und modifizierten Oberträgern) wird in einem Nachbarskeller untergebracht.

Die Rähmchenlieferung mitten ins Zentrum von Bamberg stellt uns wie jedes Jahr vor eine logistische Herausforderung. Wohin mit den zwar leichten, allerdings auch sperrigen Teilen? Nun ja, niemand hat etwas gegen den frischen Duft von Holz, also darf ein Teil davon in der nächsten Zeit mit in den Wohnraum. Der Rest der Zanderrähmchen (mit Hofmanns Seitenteilen und modifizierten Oberträgern) wird in einem Nachbarskeller untergebracht. Sobald wir unser Altwachs in etwa einer Woche mittels kürzlich gelieferter Wachsschleuder eingeschmolzen haben, können wir nach einigen Tagen des Ruhens und Reifens der erstarrenden Masse die ersten Mittelwände gießen.

Sobald wir unser Altwachs in etwa einer Woche mittels kürzlich gelieferter Wachsschleuder eingeschmolzen haben, können wir nach einigen Tagen des Ruhens und Reifens der erstarrenden Masse die ersten Mittelwände gießen.