Nach den Ausführungen zum Kleinen Beutenkäfer, der uns in Deutschland NOCH nicht erreicht hat, folgte im Teil zwei des Vortrags von Dr. Stefan Berg die Asiatische Hornisse, Vespa velutina. Sie ist bereits in zwei Bundesländern angekommen (die Sichtung ist noch nicht bestätigt), so der Leiter des Fachzentrums Bienen der LWG am Veitshöchheimer Imkertag am 12.07.2015. Globalisierung begünstigt die großräumige Verbreitung nicht-heimischer Arten, der Klimawandel sorgt für von uns Einwohnern nicht immer erwünschte Veränderungen in Flora und Fauna.

Nach den Ausführungen zum Kleinen Beutenkäfer, der uns in Deutschland NOCH nicht erreicht hat, folgte im Teil zwei des Vortrags von Dr. Stefan Berg die Asiatische Hornisse, Vespa velutina. Sie ist bereits in zwei Bundesländern angekommen (die Sichtung ist noch nicht bestätigt), so der Leiter des Fachzentrums Bienen der LWG am Veitshöchheimer Imkertag am 12.07.2015. Globalisierung begünstigt die großräumige Verbreitung nicht-heimischer Arten, der Klimawandel sorgt für von uns Einwohnern nicht immer erwünschte Veränderungen in Flora und Fauna.

Vortrag „Was kommt da auf uns zu? Teil 2: Asiatische Hornisse

In Frankreich hat sich die eingeschleppte Vespa velutina nigrithorax (siehe Wespenbestimmungstafel (aktion-wespenschutz.de)¹ seit 2004 invasionsartig verbreitet. Seit Ende 2008 ist der gesamte Südwesten Frankreichs auf einer Fläche von 130.000 km² von ihr besiedelt. Für Deutschland befürchtet man, dass sie einheimische Hornissen verdrängen könnte, von denen einige unter Artenschutz stehen. Vielmehr jedoch fürchten Imker um ihre Honigbienen. Denn um ihre Brut zu versorgen, geht V. velutina recht rigide vor. Durchaus auch im Verbund mit ihren „Schwerstern“ kidnappt sie die vor dem Flugloch ein- und ausfliegenden Bienen und nutzt das aufgeknackte, um die Gliedmaßen erleichterte Brustfleisch als „Babynahrung“. Ist nicht böse gemeint …

Geschickterweise verzetteln sich die gewandten Jägerinnen, die sogar rückwärts fliegen können, nicht mit dem Angriff auf mehrere Stöcke, sondern beginnen zumeist mit den außenstehenden oder den schwächsten Völkern. Honigbienen gesund erhalten, so die Schlussfolgerung, hat daher oberste Priorität.

Die schlechte Nachricht

Als einzige Maßnahme kommt derzeit in Frage, die Bienenvölker umzusiedeln, sofern man die Offensive rechtzeitig bemerkt. Natürlich forschen unsere Nachbarn intensiv nach weiteren Maßnahmen, die Asiatische Hornisse zu stoppen, doch bislang konnte erst ein Mittel zur Marktreife gebracht werden – zu einem nicht akzeptablen Preis. Dabei ist nicht der monitäre gemeint. Vielmehr würde man beim Einsatz der entwickelten Köderfallen auch andere Insektenarten opfern, darunter Vespa crabro, unsere größte einheimische und sehr friedliche Faltenwespe. Diese Hornissenart steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

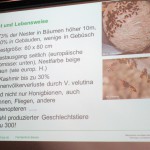

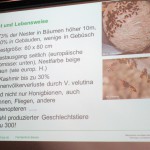

Ihre Nester baut die Asiatische Hornisse in bis zu zehn Metern Höhe, oft in luftigen Baumwipfeln und damit kaum von unten zu sehen. Die beeindruckenden Bauten von etwa 60 x 80 cm Größe, die an ihrem seitlichen Nestausgang als die der V. velutina zu identifizieren sind – die europäische Bauweise ist unten –, sind zumeist erst im Herbst nach dem Laubfall zu entdecken. Dann jedoch ist es zu spät, sie zu entfernen, das Brutgeschäft und die Aufzucht mehrerer Zehnerschaften Königinnen ist bereits erfolgt.

Ihre Nester baut die Asiatische Hornisse in bis zu zehn Metern Höhe, oft in luftigen Baumwipfeln und damit kaum von unten zu sehen. Die beeindruckenden Bauten von etwa 60 x 80 cm Größe, die an ihrem seitlichen Nestausgang als die der V. velutina zu identifizieren sind – die europäische Bauweise ist unten –, sind zumeist erst im Herbst nach dem Laubfall zu entdecken. Dann jedoch ist es zu spät, sie zu entfernen, das Brutgeschäft und die Aufzucht mehrerer Zehnerschaften Königinnen ist bereits erfolgt.

Ohnehin sollte man niemals selbst Hand an die Nester legen. In Deutschland darf strenggenommen kein Laie (auch kein gewöhnlicher Imker) ein Wespen- oder Hornissennest umsetzen, geschweige denn ab einer bestimmten Größe eliminieren.

Die gute Nachricht

Erst im vergangenen Jahr wurde die Asiatische Hornisse gesichtet, vorerst nur in Waghäusel bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) im Garten einer Biologin sowie in Kandel in Büchelberg (Rheinland-Pfalz) auf einem Bienenlehrstand.

Erst im vergangenen Jahr wurde die Asiatische Hornisse gesichtet, vorerst nur in Waghäusel bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) im Garten einer Biologin sowie in Kandel in Büchelberg (Rheinland-Pfalz) auf einem Bienenlehrstand.

Wer seine Völker nicht in Massen nebeneinander hält, was in Deutschland zunehmend weniger der Fall ist, kann sich vor Totalverlusten retten. Ohnehin ist die heutige Empfehlung die, lediglich zwei Völker nebeneinander zu stellen und mit deutlichen Abstand das nächste Paar.

Ein gesundes, zahlenmäßig starkes Bienenvolk dürfte einem Angriff begegnen können, engt man das Flugloch ein. Falls das übersehen wurde und der Angriff von Vespa velutina eine gewisse Schärfe hat, bleiben die Bienen vorsorglich zuhause. Haben sie genug Pollen und Honig eingelagert, lässt es sich eine zeitlang aushalten. Allerdings wird das Abkoten zum Problem, der Stock könnte verunreinigen. Ist ein Volk ohnehin bereits geschwächt – durch Krankheiten, Parasiten oder Vergiftungen – schaut es entsprechend schlechter aus.

Aufmerksame Imker/innen beobachten am besten auf dieser Karte (auf der allerdings das zweite gemeldete Vorkommen in Kandel fehlt) die Ausbreitung der Vespa valutina und melden etwaige Vorkommen umgehend an entsprechende Bienenfachstellen. Am besten mit Foto. Zu erkennen ist die Asiatische Hornisse an der auffällig braunschwarzen Färbung mit einem orangefarbenen Glied am unteren Hinterleib.

Unsere Beiträge zum Veitshöchheimer Imkertag 2015

[Links aktualisiert am 13.02.2023]

2000 Krokuszwiebeln für den Erba-Park, genauer gesagt: für die Bienen und ihrem Hunger nach frischem, eiweißreichen Pollen nach dem Winter – fanden ihre erdige Heimat rund um 16 Obstbäume. Diese reihen sich entlang der großen Wiese am Standort der Bienen-InfoWabe und sind ein Überbleibsel aus Landesgartenschauzeiten.

2000 Krokuszwiebeln für den Erba-Park, genauer gesagt: für die Bienen und ihrem Hunger nach frischem, eiweißreichen Pollen nach dem Winter – fanden ihre erdige Heimat rund um 16 Obstbäume. Diese reihen sich entlang der großen Wiese am Standort der Bienen-InfoWabe und sind ein Überbleibsel aus Landesgartenschauzeiten. An zwei Nachmittagen brachten wir die bereits am Austreiben befindlichen Zwiebelchen endlich unter die Erde. Dabei lockerten wir teilweise auch ein wenig die vergrasten Baumscheiben auf. Beim Verbuddeln unter strahlend blauen Himmel kam Vorfreude auf blass-bis dunkellila, weiße und gelbe Blütenköpfe auf. Wir sehen sie bereits besucht von zahlreichen Bienchen, die sich eifrig auf die staubbedeckten Naben stürzen werden.

An zwei Nachmittagen brachten wir die bereits am Austreiben befindlichen Zwiebelchen endlich unter die Erde. Dabei lockerten wir teilweise auch ein wenig die vergrasten Baumscheiben auf. Beim Verbuddeln unter strahlend blauen Himmel kam Vorfreude auf blass-bis dunkellila, weiße und gelbe Blütenköpfe auf. Wir sehen sie bereits besucht von zahlreichen Bienchen, die sich eifrig auf die staubbedeckten Naben stürzen werden. Wer uns zu der von uns vorfinanzierten Blütenpracht mit einer Spende unterstützen möchte – so wie es ganz spontan die Familie Kellermann zur ersten Setzaktion anlässlich der Eröffnungsfeier am 20.10.2015 tat – findet hier die Bankverbindungen.

Wer uns zu der von uns vorfinanzierten Blütenpracht mit einer Spende unterstützen möchte – so wie es ganz spontan die Familie Kellermann zur ersten Setzaktion anlässlich der Eröffnungsfeier am 20.10.2015 tat – findet hier die Bankverbindungen. „Überzahlt“ kann die Aktion nicht werden. Denn falls es einen (zweckgebundenen) Überschuss geben sollte, würden weitere Krokuszwiebeln gekauft werden. Denn neben der Salweide sind es tatsächlich die allerersten Blüten, die sich unseren geflügelten Freunden lebensspenden darbieten. Zudem sammeln wir für die künftige Bienenblumenweide, ebenalls im Erba-Park am Standort der Bienen-InfoWabe, dem Bienenweg 1.

„Überzahlt“ kann die Aktion nicht werden. Denn falls es einen (zweckgebundenen) Überschuss geben sollte, würden weitere Krokuszwiebeln gekauft werden. Denn neben der Salweide sind es tatsächlich die allerersten Blüten, die sich unseren geflügelten Freunden lebensspenden darbieten. Zudem sammeln wir für die künftige Bienenblumenweide, ebenalls im Erba-Park am Standort der Bienen-InfoWabe, dem Bienenweg 1.