Hallo Ilona, vielen dank für ihren Beitrag. Er war sehr aufschlussreich und hat mir viele Fragen beantwortet. Einige Zweifel habe ich jedoch immer noch.

Ich ernähre mich vollständig vegan, kann mich aber bei dem Kauf von Honig nicht vollständig entscheiden.

Sie schildern in ihrem Beitrag wie Honig nur vom Imker genutzt wird und so zu sagen „Überschuss“ ist. Bei industriellen Lebensmittel sieht das alles doch ganz anders aus. Meine Frage wäre wie die Bienenhaltung solcher Produkte aussieht, in meiner Vorstellung steht bei solchen Produkten der Profit und nicht das Wohl der Biene im Vordergrund und die Begriffe wie Massenhaltung und Ausbeuten des Tieres treffen doch zu.

Nach ihrem Beitrag bin ich jetzt etwas verwirrt, meine Quellen habe ich von https://www.peta.de/honig

Als ich diesen Beitrag gelesen habe war ich sehr abgeneigt weiterhin Honig zu kaufen. Nur widersprechen einige Punkte des Beitrags, die ich eigentlich als sehr glaubhaft empfunden habe ihren Schilderungen.

Ich selbe plane schon länger Imker zu werden, nur beschäftigen mich diese ganzen Punkte noch und ich Frage mich, tue ich der Natur und den Bienen damit überhaupt etwas gutes, oder dient es nur mir und meinem Interesse.

Lg Janosch

[Den Anlass zur Frage finden Sie im Kommentar unter dem Beitrag „Antwort an Bienenunterstützer, die nicht selber imkern und auch keinen Honig ernten“]

Hallo, Janosch,

Hallo, Janosch,

solange wir leben, werden Zweifel unser Leben bestimmen und warten wir umsonst auf die alles umfassende, die „einzig richtige“ Antwort. Suchen Sie weiterhin danach und bleiben Sie beweglich im Denken und Handeln, das sich aus immer wieder neuen Rahmenbedingungen und Lebensalterspezifischem speist. Wählen Sie die Quellen zur Information sorgfältig aus, denen Sie vertrauen möchten. Manches klingt zu schön oder auch zu simpel, um wahr zu sein. Manches ist kompliziert und es entsteht eine Frage nach der anderen, fühlt sich aber nach einem guten Weg an. Aus der Mischung daraus entsteht das eigene Modell des Lebens, und niemand kann sagen, ob SIE oder ICH das richtige haben. Es ist eines von vielen, vielen Tausenden, und ich maße mir nicht an, Ihnen in wenigen Zeilen eine ultimative Antwort auf Ihre wichtigen Fragen zu geben. Dies als Vorspann.

Konkret zu dieser Ihrer Frage:

„Bei industriellen Lebensmittel sieht das alles doch ganz anders aus. Meine Frage wäre wie die Bienenhaltung solcher Produkte aussieht, in meiner Vorstellung steht bei solchen Produkten der Profit und nicht das Wohl der Biene im Vordergrund und die Begriffe wie Massenhaltung und Ausbeuten des Tieres treffen doch zu.“

Unsere Antwort:

Profit zu machen ist per se nicht falsch. Denn davon werden z. B. Arbeitsplätze geschaffen und Familien unterhalten. Tatsächlich geht es wohl eher um Profitgier, die eigenes Wohl über das der anderen stellt. Zu Ihrer Beruhigung: Im imkerlichen Bereich findet das im größeren Stil hier in Deutschland so gut wie nicht statt. Die unterschiedlichen Weisen, Bienen zu halten, lassen sich aber nicht über einen Kamm scheren.

Unsere Erfahrung ist, dass Imker/innen ihre Bienen und ihr durchaus körperlich riskantes Tun lieben und alles tun, um nicht vor einem toten Volk trauern zu müssen, das sie mit aufmerksamen Fleiß gepflegt und über die Jahreszeiten hinweg begleitet haben. Eine regelrechte Industrie gibt es in Deutschland – von wenigen Großimkereien abgesehen – nicht. Und auch die großen Imkereien müssen sich an Regeln halten, die z. B. Antibiotika verbietet.

Imker – davon 90% Hobbyimker – decken 20% des deutschen Honigbedarfs

Insofern haben es andere Kontinente bzw. Länder „leichter“. Sie dürfen z. B. Medikamente verabreichen, können dafür mehr Arbeitszeit für mehr Völker aufbieten und sättigen somit auch den Bedarf in Deutschland, den wir als Hobbyimker – und das sind immerhin mehr als 90% aller Imker – zu 80% nicht bedienen können. Würden wir mehr verantwortungsvolle Imker in Deutschland haben, dann wäre der Absatz aus China oder Südamerika hier ein geringerer und wir würden nicht die „Schuldigen“ sein, dass dort fragwürdige Praktiken in Großimkereien existieren können. Wobei ich nicht sagen will, dass jeglicher ausländische Honig auf unlautere Praktiken beruht! Es gibt wie überall gute und weniger gute Absichten.

Also: Ja, industriell anmutende Imkereien mit zu vielen Völkern auf zu engem Raum gibt es tatsächlich auf der Welt. Man nennt es „Massierte Völkerhaltung“, was allerdings nicht die Masse innerhalb eines einzelnen Volkes – im Sommer bis zu 50.000 Bienen – bedeutet! Die ist nämlich ganz normal und naturgegeben. Auch finden immer wieder quälend-lange Trachtfahren z. B. quer durch die USA zu Massentrachten (Stichwort: Kalifornische Mandelfelder, Apfelblüte in Washington etc.) statt. Ebenfalls werden Medikamente wie Antibiotika verabreicht, die bei uns in Deutschland nicht erlaubt sind.

Hier bei uns ist man von all diesen Methoden doch sehr „weit weg davon“. Aber ein Stück weit dennoch auch verantwortlich dafür, dass diese Art von Haltung existiert, da wir deren billigeren Honig kaufen.

Ausbeutung?! Ja und Nein.

Ausbeuten? Hm. Eine Biene an sich lässt sich nicht ausbeuten. Sie lebt ihr Ding und tut, was ihr ihre Gene und Hormone vorschreiben. Bienen tragen so viel ein, wie sie finden und so lange sie wollen und können. Eine Sammelbiene fliegt in der Regel bis zu 15 mal am Tag hinaus. Einzig, dass die Volksentwicklung gesteuert werden kann. Im positiven Sinne beispielsweise, indem man dem Volk ein bequemes, auf ihre Bedürfnisse – (wobei da viel Forschungsarbeit schon geschehen ist und immer noch geschieht, wie genau diese aussehen) – zugeschnittenes Zuhause anbietet, um so eine Win-win-Situation zu erreichen, was die Bestäubungsleistung und – für manchen ist das mehr oder auch weniger interessant – den Honig anbelangt.

Ausbeuten tun sich hier in Deutschland aber tatsächlich die Imker/innen selbst. Sie verdienen praktisch kaum etwas am Honig, und diejenigen, die es zum Familie ernähren als Geschäftsmodell machen, verdienen das Meiste an Nebenleistungen wie Kurse und Führungen, Wabenverkauf oder spezielle Serviceleistungen für andere Imker (z. B. Wachsumarbeitung), am Bücherverkauf etc.

Weil die Deutschen zwar für teuren ausländischen Manukahonig oder Mandelmus oder Chia-Samen etc. bereit sind, viel Geld auszugeben, nicht jedoch den regionalen Imker/innen ihren Honig für einen anständigen, ehrlichen Preis abnehmen. 500g müssten, um alle Betriebsausgaben auszugleichen bei gleichzeitiger bester Bienenpflege, schätzungsweise mindestens 20 Euro kosten. Doch nein, da es im Supermarkt Honig „aus EU- und Nicht-EU-Ländern“ gibt, der Tests zufolge in Wahrheit aus durchaus bis zu 99% chinesischem Honig bestehen kann, wird unser regionaler Honig keine Chance haben und somit auch zu keinem Massenprodukt werden können.

Auch hohe Völkeranzahlen können anständig gehalten werden

Aber auch 500 Völker können anständig gehalten werden, wären die Abnehmer/innen bereit, den entsprechenden Preis dafür zu zahlen. In Österreich existiert tatsächlich ein Großbetrieb mit um die 10.000 Völker, pro Stand etwa 15 – 20 Völker, betreut von mehreren Imkermeistern UND bio-zertifiziert. Als Massenhaltung könnte es tituliert werden, doch als Massenausbeutung würde ich das nicht bezeichnen. Fahrlässig ist es nur, wenn zu viele Völker auf einem Standort dicht nebeneinander stehen. Ein unkontrollierter Ausbruch von Faulbrut würde einem solchen Betrieb schnell zum Verhängnis. (Nachtrag 15.12.20: Auch die Wildbienen kämen damit unter Konkurrenzdruck und die Pflanzen entwickeln sich möglicherweise stärker „honigbienengerecht“, was nicht anzustreben ist.)

Doch eine Massenhaltung von Völker an nur einem begrenzten Standort ist in Deutschland kaum möglich bzw. wird nicht oft praktiziert. Eventuell wenige Wochen lang bei Wanderimkereien, um einen bestimmten Sortenhonig (z. B. Akazie oder Linde) zu erhalten. Und sobald ein Seuchenfall (meist die Amerikanische Faulbrut) auftritt, darf kein Volk ins Sperrgebiet aus- oder eingebracht werden. Die Imkerei würde sehr schnell in ihrer Existenz bedroht und kann einpacken. Denn Sperrgebiete bestehen oft jahrelang, da gemeinhin Veterinärärzt(inn)e(n) keinen großen Ehrgeiz daran setzen, die (von ihrer Sicht aus) „Mini-Betriebe“ schnell wieder ins Laufen zu bringen. Rinderwahnsinn, Schweine- oder Geflügelpest etc. vernichten noch viel gewichtigere Existenzen, da geht es um weitaus höhere Beträge. Auf diesen liegt denn auch ihr Hauptaugenmerk, denn sie kommen eh schon nicht herum in den chronisch unterbesetzten Ämtern.

Vermeidungshaltung

Daher werden es Imker/innen tunlichst vermeiden, dass ihren Völkern etwas zustößt. Dabei helfen ehrenamtliche (!!!) Bienensachverständige und Gesundheitswarte (so wie z. B. Reinhold), dass evtl. auftretende Krankheiten und Seuchen (die nicht zwangsweise mit Massentierhaltung zu tun haben, das kann immer auch einfach so passieren, die Sporen oder Bakterien sind nun mal da und befallen unsere Tiere wie uns Menschen ein Grippevirus) schnell wieder eingedämmt werden.

Die Vermehrung eines Volkes ist nicht eben mal schnell geschehen, sondern dauert ein gutes Jahr, um von einem Ableger zu einem sogenannten „Wirtschaftsvolk“ zu werden, also Honig übrig zu haben. Warum also sollte ein/e Imker/in auch in Großbetrieben nicht ihr/sein Bestes tun, um die Völker gesund zu erhalten? In anderen Ländern mag das anders sein. Da sind aber die viel geringeren Lohnkosten die Möglichkeit, anderweitig einzusparen und größere Verluste in Kauf zu nehmen.

Ihre Frage:

„… und ich Frage mich, tue ich der Natur und den Bienen damit überhaupt etwas gutes, oder dient es nur mir und meinem Interesse.“

Unsere Antwort:

Ja, wir tun den Honigbienen etwas Gutes, wenn wir sie verantwortungsbewusst halten, pflegen und ihnen somit ihr Überleben in unserem industriell (über)prägten gemeinsamen Lebensraum zu sichern. Den Honig dabei als kleine Gegengabe zu ernten ist absolut nicht das Problem.

Das Überleben aller sichern

Und Ja, wir sichern außerdem auch ihren Cousinen, den Wildbienen, sowie anderen Insekten das Überleben. Denn ohne Imker/innen wäre die Not dieser kleinen Wilden kaum groß aufgefallen. So ziemlich alle Imker/innen kümmern sich auch – direkt und indirekt – um diese Spezies. Sie werden meist nicht nur zur Honigbiene befragt, sondern – zumindest uns geht es so – ebenfalls zu Wildbienen. Daher informieren wir ganz automatisch auch zu Wildbienen und was man tun kann, um sie zu schützen. Imker/innen arbeiten ebenso auf eine geringere Pestizidbelastung hin und allgemein auf blühende (urbane) Landschaften. Das nutzt ALLEN Insekten!

Ohne Imker/innen hätte es z. B. kein erfolgreiches Volksbegehren „Rettet die Biene – Artenvielfalt“ in Bamberg gegeben. Wir sind einfach sehr, sehr nah dran an der Natur. Ohne unsere Beobachtungsleistung, unseren Beschützerinstinkt, unsere Freude an den Vorgängen der Natur, ohne Begeisterung für alles, was da fliegt und bestäubt, gäbe es schließlich nicht die Lobbyarbeit, die allen Insekten zu Gute kommt.

Wir brauchen aber auch die Wissenschaftler/innen, die sich in ihre Versuche vergraben und an ihrem Platz Großes leisten. Es sind jedoch (u. a.) oft die Hobbyimker/innen, die sich Gehör verschaffen und auf die Straße gehen. Und dies sicher nicht aus der Gefahr heraus, dass ihre Lebensgrundlage wegbricht, sondern in der Sorge um ein jahrmillionenaltes und ihnen anvertrautes Geschöpf namens Biene, die ihnen am Herzen liegt.

Uraltes Handwerk zwischen Erde und Himmel

Über viele Jahrtausende gab und gibt es bereits Imker/innen. Sie haben mit Honig und Wachs das Leben der Menschen, die im übrigen ja auch zur Natur gehören (!), erleichtert. Wachs spendete kontrollierbares Licht, half zusammen mit Honig gegen Krankheiten, Honig diente zur Haltbarmachung von Speisen und das Überleben des kalten, kargen Winters, wurde als wertvoller Wachsstock jeder Brautausstattung beigelegt …

Wir modernen Imker/innen stehen in einer unglaublich langen Kette von Bienenhalter/innen, die bis in die Frühzeit des Menschen zurück reicht, als eine der ältesten Berufe der Menschheit, der hoch geachtet war, mit der Erlaubnis, Waffen zu tragen, sich und sogar ihren König, der hin und wieder durch den Wald zieht und Schutz braucht, zu verteiden. Und mit eigener Gerichtsbarkeit, mit Dank überschüttet und dem auch heute noch geltenden verbrieften Recht, unbehelligt in jedermanns Garten steigen zu dürfen, um die kostbaren Schwärme einzufangen. Doch wen kümmert’s heute?! Damit kommen wir zum Schluss …

Wen kümmert’s heute?!

Wen kümmert’s, wenn es keine von Imker/innen gepflegte und gehegte Honigbienen mehr gibt? Wenn es nicht mehr wie gewohnt im Apfelbaum summt und es still wird über der Wiese? SIE als Veganer sind ein Ernährungsexperte. Beantworten SIE es sich selbst:

Werden Veganer/innen, Vegetarier/innen, Flexitarier/innen … weiterhin mit gutem Gewissen leidlich satt, ohne auf von weit her herangekarrte, verschiffte, eingeflogene oder unter fragwürdigen Umständen hergestellte Lebensmittel zurückgreifen zu müssen?

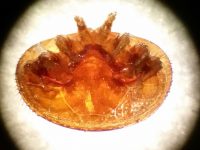

Ich persönlich vermute: Ja, wir werden einfach mehr windbestäubte Ware wie Mais oder Getreide essen. Denn wir Menschen sind unglaublich anpassungsfähig. Im Gegensatz zu unserer westlichen Honigbiene übrigens, die im Bezug auf die aus Asien stammende Varroamilbe keine ähnliche Anpassungsleistung in wenigen Jahrzehnten schafft. SIE ist seit über 30 Jahren tatsächlich auf uns angewiesen, dass wir ihr dabei helfen, als Art zu überleben.

Und um es vorweg zu nehmen: Nein, die Wildbiene oder andere Insekten vermögen es nicht alleine, die Grundsicherung unseres landwirtschaftlichen Kulturgutes zu sichern. Sie sind nicht blütenstet bzw. zum Teil sind sie oligolektisch lebend und sie haben einen viel kleineren Flugradius. D. h., die Bestäubung von einem Apfelbaum wäre ohne Honigbiene nicht in der Menge und Qualität von anderen Insekten zu leisten. Das ist unbestreitbarer Fakt. Durch Züchtung von z. B. Holzapfel und Holzbirne bei gleichzeitig gezieltem Einsatz von Honigbienenvölkern, aufgestellt in die Nähe der Bäume, beißen wir uns heute nicht mehr die Zähne aus und finden leckere Sorten vor, die uns schmecken.

Auch als Mensch Teil der Natur

Und deshalb: Ja, Sie dienen damit auch Ihrem Interesse. Und warum denn auch nicht?!

Lieber Zeitgenosse, Sie sind AUCH ALS MENSCH mit all seinen Stärken und Schwächen ein Teil der Natur und im großen Plan von Gott / der Göttin / des Universums / …“ enthalten!

Ja, Sie dürfen sich etwas Gutes tun, mindestens jedoch etwas Lebenserhaltendes. Sie dürfen selbstverständlich Ihr Obst und Gemüse und Ihre Beeren sowie alles weitere an Pflanzen essen. Sie dürfen dabei der samenverschleppenden kleinen Ameise, dem langrüsseligen schönen Schmetterling, der kadaverfressenden lästigen Fliege, dem kirschkernverbreitenden singenden Vogel … und der bestäubungsstarken fleißigen Honigbiene einen Teil ihrer jeweiligen Aufgabe überlassen, um alles zum Wachsen und Gedeihen zu bringen.

Sie dürfen – um jetzt konkret bei der Honigbiene zu bleiben – ihr im Gegenzug dabei helfen, aus einem gesicherten, pfleglichen und behüteten Heim heraus, der Bienenbeute, loszustarten und das zu tun, was sie gerne und durchaus freiwillig tut. Nämlich sich und ihresgleichen zu erhalten und zu vermehren.

Sie kann es nicht mehr ohne unsere Hilfe tun

Allerdings: Sie kann es ohne uns Menschen gar nicht mehr ganz alleine, denn dieser Zug ist leider abgefahren. Das Rad drehen wir hier nur schwer zurück. Doch daran – z. B. mehr Resilienz und gezielt eine bessere Varroaresistenz – wird geforscht. Imker/innen tragen flächendeckend auf verschiedene Weise ihren Teil dazu bei. Das fällt vielleicht nicht so auf, aber sie tun es. Ehrenamtlich, unentgeltlich und ohne groß darüber zu berichten. Na ja, von uns und einigen anderen mal abgesehen 😉

Wenn Sie die Welt weiterhin ein Stück weit mit retten möchten, dann dürfen und müssen Sie auch in IHREM Interesse handeln. Denn sich und die eigene Art zu schützen, ist die Triebfeder der Evolution. Ihr Interesse – und das signalisieren Sie auch – ist es, dies ohne die Ausbeutung von Tieren zu schaffen. Das ist prima und ehrt Sie! Manchmal ist es von großer Bedeutung, etwas BLEIBEN ZU LASSEN. Z. B. ständig oder viel oder ganz generell hirnlos gequältes Fleisch zu konsumieren. Manchmal ist es von großer Bedeutung, AKTIV etwas zu tun wie z. B. die Honigbienenhaltung. Nicht zuletzt darum, um in einen unglaublichen Kosmos einzutauchen, der ganz sicherlich nicht bei Apis mellifera aufhört, sondern in aller Regel darüber hinaus geht. Er wird Sie bestärken als achtsamer, einfühlsamer, geduldiger, lernender, erkenntnisfähiger und wertschätzender Mensch, denn Sie werden all das brauchen und verstärken, sobald Sie Bienen halten.

Um Himmels willen …

Sie werden daher kaum Imker/innen kennenlernen, denen das Leben, die Natur oder die Welt egal sind. Das krasse Gegenteil ist der Fall. Imker/innen haben allesamt ein Wunder geschaut, werden klein und demütig, fasziniert und voller Bewunderung, werden süchtig, alles zu erfassen, was es über diese summende Welt zu wissen gibt.

Die meisten Imker/innen hinterfragen sich ständig, sind zutieftst traurig über Misserfolge, werden schweigsam oder im Gegenteil sehr beredt, tun sich irre schwer mit dem Aufhören noch weit über die 80-Jahre-Grenze, wissen nicht, wie sie den Honig real berechnen sollen, weil es ihnen im Grunde egal ist, wollen einfach nur raus in den Garten, um nach ihren Bienen schauen, wie es ihnen geht und ob sie noch alle da sind, achten längst schon auf keine Stiche mehr, weil das einfach dazu gehört und keiner Rede wert ist, haben Glanz in ihren Augen, wenn sie dann ernten und das Wunder der Natur, dass sich ihnen ein Jahr lang gezeigt hat, goldschimmernd-duftend offenbart und sie den Zyklus des Jahres, seines Werdens und Wachsens sozusagen erschmecken, werden darüber verschroben, sonderbar und wunderlich, vergessen Raum und Zeit und andere Menschen, ja, um Himmels willen … wollen Sie WIRKLICH Imker werden?!

Um es kurz zu machen. Lernen Sie Imkern und entscheiden Sie in drei Jahren erneut, welchen Weg Sie gehen möchten. Sie können nichts verlieren oder grundsätzlich falsch machen, doch sehr viel für sich und Ihre Mitwelt gewinnen! Das dürfen Sie glauben – oder auch nicht. WIR jedenfalls machen weiter und opfern Wochenenden, Urlaub und Feiertage, um Bienen eine Stimme zu geben, und um z. B. Ihnen, lieber Suchender, auf Ihre berechtigten Fragen Antworten zu geben, so gut wir es vermögen. Halten Sie uns gerne auf dem Laufenden, wie Sie sich entscheiden werden! Und zumindest: Kaufen Sie Honig nur bei regionalen Imker/innen!

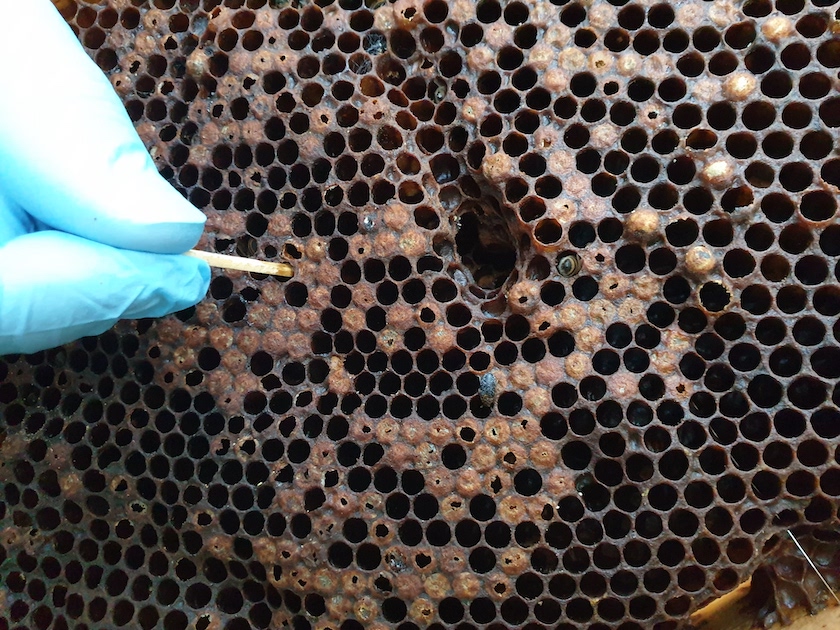

Von 12 Modulen des BLIB-Imkerkurs für Anfänger (AK21) sind bereits ein Viertel absolviert. Im Modul 3 zu Bienengesundheit und Bienenkrankheiten glänzten 20 Teilnehmende mit Anwesenheit, sie hatten sich nicht von einem Online-Kurs abschrecken lassen. Noch lässt sich auch das Meiste in der Theorie erläutern. Doch natürlich muss es für unseren ehemaligen Bienenpaten Marco Rust ein wenig heftig sein, so in die Imkerei einzusteigen – ohne direkten Bienenkontakt und dann auch gleich noch mit so einem ersten Thema. Es wird besser, versprochen!

Von 12 Modulen des BLIB-Imkerkurs für Anfänger (AK21) sind bereits ein Viertel absolviert. Im Modul 3 zu Bienengesundheit und Bienenkrankheiten glänzten 20 Teilnehmende mit Anwesenheit, sie hatten sich nicht von einem Online-Kurs abschrecken lassen. Noch lässt sich auch das Meiste in der Theorie erläutern. Doch natürlich muss es für unseren ehemaligen Bienenpaten Marco Rust ein wenig heftig sein, so in die Imkerei einzusteigen – ohne direkten Bienenkontakt und dann auch gleich noch mit so einem ersten Thema. Es wird besser, versprochen! Häufige Bienenkrankheiten und Vorkehrungen

Häufige Bienenkrankheiten und Vorkehrungen So wurde zwar im ABC der Bienenkrankheiten nicht auf alle dezidiert eingegangen, sondern besonders auf Hilfsmittel hingewiesen, die das Erkennen der Krankheiten und dem Wissen um die Sperrbezirke bei AFB (gemeldet im Tsis, TierSeuchenInformationsSystem und in den örtlichen Amtsblättern) möglich machen. Das A und O – und damit auch der erste Teil des Kurses – ist und bleibt die Gesunderhaltung durch Vorbeugung. Hier ging Reinhold auf die den Bienen innewohnenden Abwehrmechanismen ein und stellte positive wie negative Einflussfaktoren vor:

So wurde zwar im ABC der Bienenkrankheiten nicht auf alle dezidiert eingegangen, sondern besonders auf Hilfsmittel hingewiesen, die das Erkennen der Krankheiten und dem Wissen um die Sperrbezirke bei AFB (gemeldet im Tsis, TierSeuchenInformationsSystem und in den örtlichen Amtsblättern) möglich machen. Das A und O – und damit auch der erste Teil des Kurses – ist und bleibt die Gesunderhaltung durch Vorbeugung. Hier ging Reinhold auf die den Bienen innewohnenden Abwehrmechanismen ein und stellte positive wie negative Einflussfaktoren vor: Rückschau Modul 2

Rückschau Modul 2 Rückschau Modul 1

Rückschau Modul 1