Übersicht

Spätsommerpflege der Wirtschaftsvölker

Nach der Ernte ist vor der Ernte. Mit der Spätsommerpflege legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Überwinterung und für die nächste Ernte im folgenden Jahr. Die Spätsommerpflege umfasst die Elemente Wabenhygiene, Varroabehandlung und das Auffüttern der Völker.

Wabenhygiene

Unter der Wabenhygiene versteht man die Erneuerung des Wabenwerks. Alte, also bereits mehrfach bebrütete Waben, werden aus dem Volk entnommen und durch Waben mit frischem Wachs ersetzt. In alten Waben können sich Mikroorganismen einnisten und andererseits sich fettlösliche (Schad-)Substanzen im Wachs anreichern. Die Wabenhygiene dient somit als eine präventive Maßnahme zur Erhaltung der Bienengesundheit und verfolgt den Zweck, die Honigqualität zu wahren.

Unter der Wabenhygiene versteht man die Erneuerung des Wabenwerks. Alte, also bereits mehrfach bebrütete Waben, werden aus dem Volk entnommen und durch Waben mit frischem Wachs ersetzt. In alten Waben können sich Mikroorganismen einnisten und andererseits sich fettlösliche (Schad-)Substanzen im Wachs anreichern. Die Wabenhygiene dient somit als eine präventive Maßnahme zur Erhaltung der Bienengesundheit und verfolgt den Zweck, die Honigqualität zu wahren.

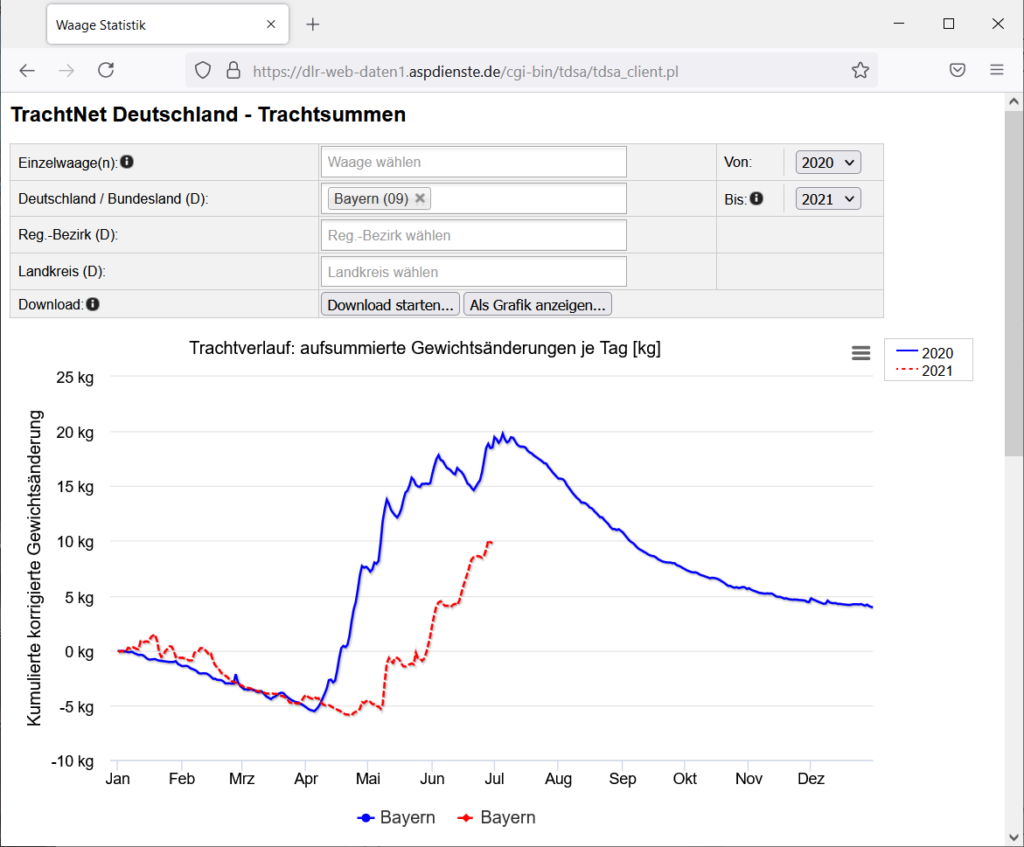

Nach dem Abernten (bis spätestes Ende Juli, es herrscht ohnehin nur noch Läppertracht vor) wird den Völkern wieder ein Honigraum mit zehn ausgeschleuderten Honigwaben aufgesetzt. Die Honigwaben wurden dieses Jahr ausgebaut und bestehen aus frischem Wachs. Bei noch honigfeuchten Waben sollte das Aufsetzen nur in den Abendstunden erfolgen, um eine Räuberei zu vermeiden.

Nach dem Abernten (bis spätestes Ende Juli, es herrscht ohnehin nur noch Läppertracht vor) wird den Völkern wieder ein Honigraum mit zehn ausgeschleuderten Honigwaben aufgesetzt. Die Honigwaben wurden dieses Jahr ausgebaut und bestehen aus frischem Wachs. Bei noch honigfeuchten Waben sollte das Aufsetzen nur in den Abendstunden erfolgen, um eine Räuberei zu vermeiden.

Ab der Sommersonnwende nimmt das Brutnest ab. Bei Führung der Wirtschaftsvölker mit zwei Brutzargen rückt das Brutnest bis Mitte August in die obere Brutraumzarge. Das ist der Zeitpunkt, zu welchem wir die unterste, jetzt brutfreie Zarge mit den ältesten Waben entnehmen können.

Dazu stellen wir den Honigraum und die obere Brutraumzarge auf die Seite und nehmen die untere Brutzarge weg. Auf den Boden kommt nun die ehemals obere Brutzarge und darauf der Honigraum. Zuoberst stapeln wir eine Leerzarge. In diese schütteln wir die Bienen der entnommen unteren Brutzarge. Die Beute besteht also wieder aus drei Zargen. Die oberste Leerzarge dient anschließend zur Raumgebung für den Dispenser bei der Varroabehandlung und für die Futtertröge bei der Auffütterung.

Dazu stellen wir den Honigraum und die obere Brutraumzarge auf die Seite und nehmen die untere Brutzarge weg. Auf den Boden kommt nun die ehemals obere Brutzarge und darauf der Honigraum. Zuoberst stapeln wir eine Leerzarge. In diese schütteln wir die Bienen der entnommen unteren Brutzarge. Die Beute besteht also wieder aus drei Zargen. Die oberste Leerzarge dient anschließend zur Raumgebung für den Dispenser bei der Varroabehandlung und für die Futtertröge bei der Auffütterung.

Varroabehandlung, die Erste

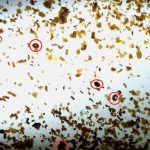

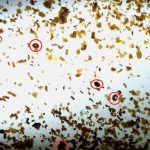

Vor der ersten Varroabehandlung bestimmen wir mittels Gemülldiagnose den Milbenbefall des Volkes. Windel drei Tage einlegen und anschließend Milbenfall pro Tag bestimmen.

Vor der ersten Varroabehandlung bestimmen wir mittels Gemülldiagnose den Milbenbefall des Volkes. Windel drei Tage einlegen und anschließend Milbenfall pro Tag bestimmen.

Standardbehandlung mit Ameisensäure

Bei passenden Wetterbedingungen (siehe Website Varroawetter unter http://varroawetter.de) führen wir die erste Varroabehandlung mit 150 ml Ameisensäure 60% durch. Als Applikator verwenden wir wegen seiner einfachen Handhabung bevorzugt den Liebig-Dispenser. Dieser wird in die Leerzarge, welche wir im Rahmen der Wabenhygiene aufgesetzt hatten, auf die Rähmchen des ehemaligen Honigraumes gestellt. Windel einschieben. Flugloch bleibt, wie es war.

Bei passenden Wetterbedingungen (siehe Website Varroawetter unter http://varroawetter.de) führen wir die erste Varroabehandlung mit 150 ml Ameisensäure 60% durch. Als Applikator verwenden wir wegen seiner einfachen Handhabung bevorzugt den Liebig-Dispenser. Dieser wird in die Leerzarge, welche wir im Rahmen der Wabenhygiene aufgesetzt hatten, auf die Rähmchen des ehemaligen Honigraumes gestellt. Windel einschieben. Flugloch bleibt, wie es war.

Bei sommerlich warmen Temperaturen sollen pro Tag 30 ml – 40 ml Ameisensäure pro Tag verdunsten. Nach 4 Tagen sollte die Säure also komplett verdunstet sein. Falls die Verdunstung erheblich niedriger liegt, wiederholen wir die Anwendung.

Die Windel wird entnommen und der Milbenfall beurteilt.

Auffütterung

Erst jetzt, also nach der ersten Varroabehandlung, beginnen wir mit der Auffütterung. Eine Fütterung vor der Varroabehandlung mit Ameisensäure würde deren Erfolg mindern, denn es würde wieder zu viel Feuchtigkeit in die Beute eingebracht werden. Natürlich ist ein Auffüttern („Stoßfüttern“), sofern nach dem Ernten weniger als 5 Kilo im Brutraum feststellbar ist, wichtiger, als sich sklavisch an das empfohlene Nichtfüttern zu halten.

Wir legen eine Folie auf die Rähmchen der zweiten Zarge, schlagen diese am hinteren Beutenrand um, so dass ein Spalt von ca. 3 – 5 cm entsteht. Dann setzen wir die Leerzarge wieder auf. In die Leerzarge stellen wir das Futtergefäß.

Wir legen eine Folie auf die Rähmchen der zweiten Zarge, schlagen diese am hinteren Beutenrand um, so dass ein Spalt von ca. 3 – 5 cm entsteht. Dann setzen wir die Leerzarge wieder auf. In die Leerzarge stellen wir das Futtergefäß.

Je größer, desto weniger oft müssen wir den Stand zum Nachfüllen anfahren. Insgesamt füttern wir die Wirtschaftsvölker mit 20 kg reinen Zucker im Mischungsverhältnis 3:2 von Zucker zu Wasser. Damit die Bienen im Futtergefäß nicht ertrinken, hat sich als Aufstiegshilfe Stroh bestens bewährt.

Je größer, desto weniger oft müssen wir den Stand zum Nachfüllen anfahren. Insgesamt füttern wir die Wirtschaftsvölker mit 20 kg reinen Zucker im Mischungsverhältnis 3:2 von Zucker zu Wasser. Damit die Bienen im Futtergefäß nicht ertrinken, hat sich als Aufstiegshilfe Stroh bestens bewährt.

Varroabehandlung, die Zweite

Vor der zweiten Varroabehandlung bestimmen wir mittels Gemülldiagnose den Milbenbefall des Volkes. Windel drei Tage einlegen und anschließend Milbenfall pro Tag bestimmen.

Vor der zweiten Varroabehandlung bestimmen wir mittels Gemülldiagnose den Milbenbefall des Volkes. Windel drei Tage einlegen und anschließend Milbenfall pro Tag bestimmen.

Varroabehandlung, wie oben unter „Varroabehandlung, die Erste“ beschrieben durchführen.

Die Windel wird entnommen und der Milbenfall beurteilt.

14 Tage nach der Behandlung wird nochmals der sogenannte natürliche Milbenfall pro Tag kontrolliert.

Fortbildungen und Termine

9. Modul: Wabenhygiene, Varroabehandlung

9. Modul: Wabenhygiene, Varroabehandlung

Sa., 14.08.21

Kurs 1: 10.30 – 12.30 Uhr

Kurs 2: 14.30 – 16.30 Uhr

Wo? Bienen-InfoWabe, Bienenweg 1, 96047 Bamberg (Erba-Park)

Gruppeneinteilung mit Terminen sind für Angemeldete in der Kursorganisation zu finden.

10. + 11. Modul: Wachsverarbeitung, Einfüttern

Sa., 21.08.21

Kurs 1: 14.00 – 16.00 Uhr (M10) + 16.30 – 18.00 Uhr (M11)

So., 22.08.21

Kurs 2: 14.00 – 16.00 Uhr (M10) + 16.30 – 18.00 Uhr (M11)

Wo? Bienen-InfoWabe, Bienenweg 1, 96047 Bamberg (Erba-Park)

Gruppeneinteilung mit Terminen sind für Angemeldete in der Kursorganisation zu finden.

-

So., 15.08.21 – BIWa-Sonntagsöffnung

14.00 – 17.00 Uhr |

14.00 – 17.00 Uhr |

Offenes Haus für alle … rund um Bienen, Honig, Imkerei und Natur.

Was? Informationen für Groß und Klein, Beratung für Jungimker/innen und Fachgespräche für alte Hasen. Nutzung der Imker-Bibliothek.

Für wen? Ohne Altersbeschränkung

Kosten? Keine, über Spenden freuen wir uns

Wo? Bienen-InfoWabe, Bienenweg 1, 96047 Bamberg (Erba-Park)