Zum letzten Modul im Fortbildungsjahr 2021 erschienen am Samstag, den 11.12.2021 ab 8 Uhr unsere Kursteilnehmer/innen des BLIB-Imkerkurs für Anfänger.

Zum letzten Modul im Fortbildungsjahr 2021 erschienen am Samstag, den 11.12.2021 ab 8 Uhr unsere Kursteilnehmer/innen des BLIB-Imkerkurs für Anfänger.

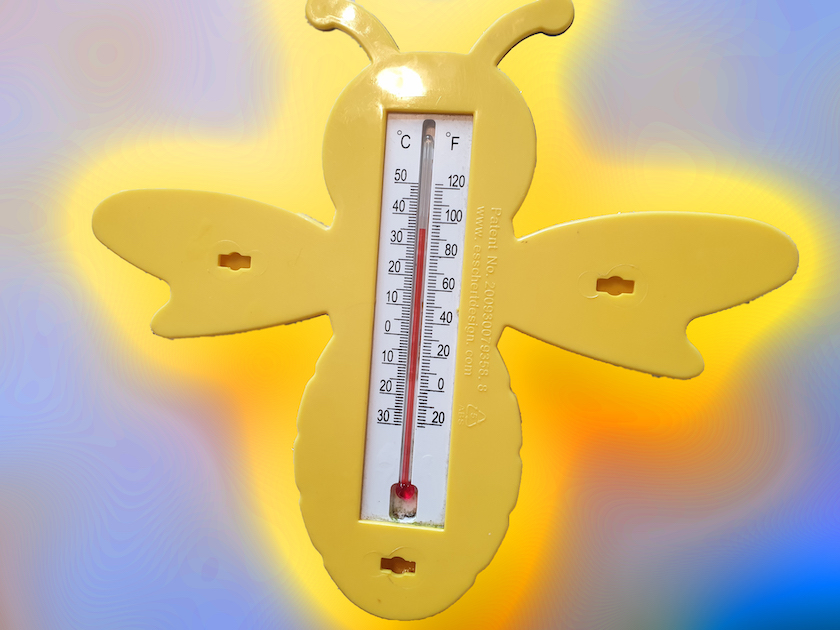

Die Temperatur lag mit 2-3 °C etwas über dem Gefrierpunkt. Nach unserer Erfahrung mit dem Handling der Restentmilbung hätte es aber gerne etwas kälter sein dürfen.

In drei kleinen Gruppen pro halber Stunde lernten die frisch gebackenen Jungimkerinnen und Jungimker – Herzlichen Glückwunsch! – am Lehrbienenstand „Bienenweg“ und am „Fünferlessteg“ in Bamberg die Praxis der Oxalsäurebehandlung kennen. Die Theorie brachten wir in Kombination mit dem Modul 9 zur Wabenhygiene und Varroabehandlung im August bereits zu Gehör.

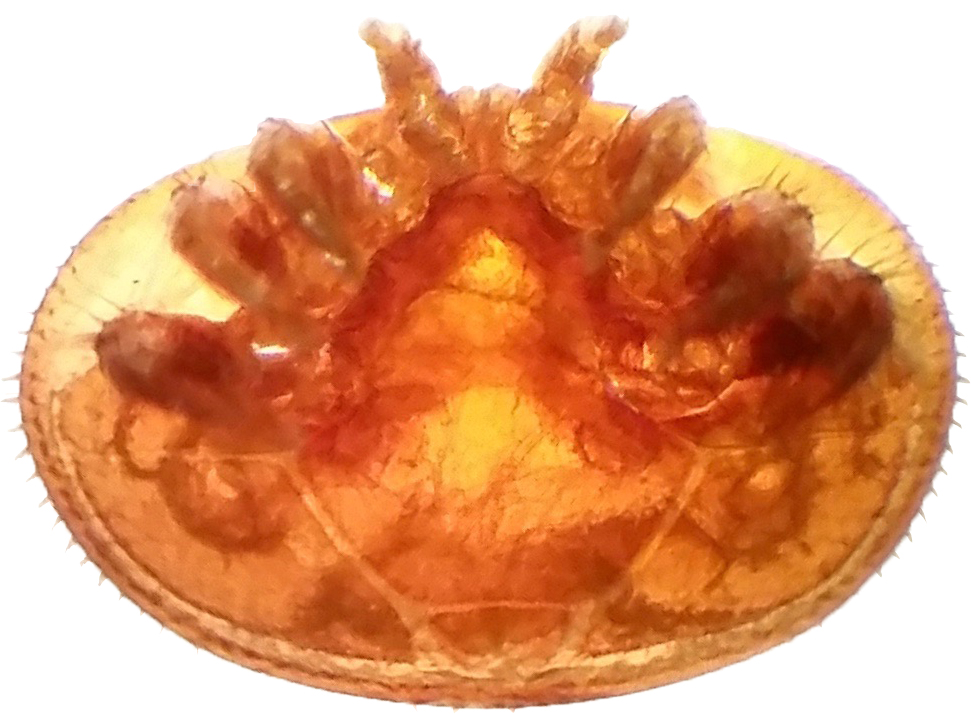

Oxalsäure ist eine organische Säure, wie sie auch im Rhabarber, in schwarzem und grünem Tee und sogar in Schokolade zu finden ist. Sie ist zwar keine „Wellness-Behandlung“ für die Bienen, doch gegen die Varroamilbe hilft sie recht effizient. Richtig angewandt liegt ihr Wirkungsgrad bei über 95%.

Oxalsäure ist eine organische Säure, wie sie auch im Rhabarber, in schwarzem und grünem Tee und sogar in Schokolade zu finden ist. Sie ist zwar keine „Wellness-Behandlung“ für die Bienen, doch gegen die Varroamilbe hilft sie recht effizient. Richtig angewandt liegt ihr Wirkungsgrad bei über 95%.

Die Oxalsäure wirkt – im Gegensatz zur Ameisensäure – nicht in die verdeckelten Brutzellen hinein. Als Kontaktgift erreicht sie nur die Varroamilben, die auf den Bienen selbst sitzen. Für den Erfolg der Träufelbehandlung ist daher die (weitgehende) Brutfreiheit Voraussetzung.

Die Oxalsäure wirkt – im Gegensatz zur Ameisensäure – nicht in die verdeckelten Brutzellen hinein. Als Kontaktgift erreicht sie nur die Varroamilben, die auf den Bienen selbst sitzen. Für den Erfolg der Träufelbehandlung ist daher die (weitgehende) Brutfreiheit Voraussetzung.

Spätestens drei Wochen nach den ersten Frösten sind die Völker in der Regel brutfrei. Jetzt im Winter bis etwa vor Weihnachten ist also die richtige Zeit für die Behandlung. Bereits um die Wintersonnenwende am 21.12. nämlich fangen Bienen oftmals wieder zum Brüten an.

Oxalsäurebehandlung Schritt für Schritt:

1. Bei einer Temperatur von 0 Grad, erfahrungsgemäß besser sogar noch ein wenig darunter, kann die Behandlung erfolgen. Am besten wäre es, es bliebe auch ein paar Tage später noch kalt. So kuscheln sich die Bienen zusammen und geben damit die Säure untereinander gut weiter. Seid ihr euch unsicher, dann befragt die Varroawettervorhersage.

2. Zuhause: Die in der Apotheke, im Imkerfachhandel oder über den Imkerverein erstandene Oxalsäurelösung (genaue Bezeichnung Oxalsäuredihydratlösung 3,5 % (m/V) ad us. vet.) vorbereiten, d. h. entsprechend der jeweiligen Gebrauchsinformation mit Zucker versetzen, falls sie nicht bereits schon als fertiges Produkt gemischt ist. Zur Menge siehe unter Punkt 7.

3. Die Oxalsäure muss bei der Verabreichung handwarm sein. Also entweder gut verpacken oder in einer ausrangierten Thermoskanne transportieren, der vorsorglich ein Totenkopfzeichen aufgeklebt werden sollte.

4. An der Beute: Jetzt gleich mal die Windel einlegen. An ihr werden wir direkt im Anschluss der Behandlung ablesen, ob zu viel Säure wirkungslos durch die Gassen abgeflossen ist, oder ob die Flüssigkeit die Bienen direkt erreicht hat. Circa eine Woche nach der Behandlung lässt sich anhand des Milbenfalls der Befallsgrad mit Varroen bzw. der Behandlungserfolg abschätzen.

5. An die Spritze einen Plastikschlauch befestigen und eine Pipettenspitze am Schlauchende aufstecken.

6. Säurefeste Einmalhandschuhe überziehen und Schutzbrille aufziehen.

7. Spritze aufziehen.

7. Spritze aufziehen.

Menge: Bei kleinen, auf einer Zarge sitzenden Völkern ca. 30 ml, bis sehr starken, auf zwei Zargen überwinternden Völker ca. 50 ml Oxalsäurelösung. Pro besetzte Wabengasse entspricht das ca. 5-6 ml.

Hilfreich ist auch die Faustformel: Anzahl besetzter Wabengassen, ohne Mitzählen der schwach besetzten Gassen links und rechts der Wintertraube, daran eine 0 hängen, ergibt die Menge der erforderlichen Säure in ml. Beispiel 4 besetzte Wabengassen (ohne die Randwabengassen), eine 0 dranhängen, ergibt also 40 ml.

Behandlungsvorgang bei zwei Zargen: Obere Zarge vorne (Fluglochseite) ankippen und gleichmäßig in die geöffnete Wintertraube träufeln. (Die Wintertraube sitzt meist vorne über dem Flugloch, da sie ihre Wintervorräte entgegengesetzt vom Eingang einlagern.)

Behandlungsvorgang bei zwei Zargen: Obere Zarge vorne (Fluglochseite) ankippen und gleichmäßig in die geöffnete Wintertraube träufeln. (Die Wintertraube sitzt meist vorne über dem Flugloch, da sie ihre Wintervorräte entgegengesetzt vom Eingang einlagern.)

Es ist ausreichend, nur den unteren Teil der Traube zu behandeln. Die Bienen also nur in der unteren Zarge, je zweimal in jede Wabengasse träufeln. Den Rest kreuz und quer obenauf verteilen.

Bei einzargiger Beute bzw. Ableger nur den Deckel öffnen und die Oxalsäurelösung auf die Bienen in den Wabengassen träufeln. Nach Möglichkeit vermeiden, die Säure auf die Rähmchen zu bringen. Dort ist sie für die Behandlung wirkungslos. Falls die Traube weiter unten sitzt, ist eine Taschenlampe hilfreich, um die besetzten Gassen zu finden.

8. Nach einer Woche die Windelkontrolle durchführen. Etwa 80% der Milben fallen in den ersten sieben Tagen nach der Behandlung. Insgesamt hält der Milbenfall drei bis vier Wochen lang an.

Allerdings kann man ohnehin nicht mehr viel ausrichten, egal, welches Ergebnis man vorfindet. So die vorherigen Ameisensäurebehandlungen erfolgreich waren und keine Reinvasion den mühsam errungenen Erfolg zunichte machte, sollten sich nur wenige Milben zwischen den Wachsstückchen abzeichnen. Fallen mehr als 500 bis 1000 Milben, dann ist bei der Spätsommerbehandlung etwas schief gelaufen.

9. Die Träufelbehandlung sollte auf keinen Fall wiederholt werden! Eine zweite Behandlung verursacht einen stark erhöhten Bienenabgang, was die Überwinterung des Volkes gefährdet. Eine zu geringe Population schafft es nicht mehr, sich warm zu halten.

Übrigens: Seit Anfang 2017 ist auch eine Sprühbehandlung zulässig und seit 01.10.2018 ist die Oxalsäure ad. us. vet. nicht mehr apothekenpflichtig, sondern freiverkäuflich. Wir haben uns dennoch gegen das Sprühen entschieden, um die Wintertraube nicht mehr als ohnehin nötig auseinander zu reißen.