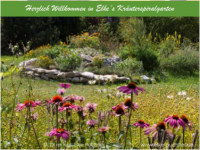

Wieder eine wunderbare, kenntnisreiche Führung von Dr. rer. nat. Elke Puchtler anlässlich des Aromagartenfestes an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Die freie Mitarbeiterin des Botanischen Gartens trotzte tapfer der Hitze und schaffte es, zweitweise mehr als 50 Interessierte in ihren inhaltlichen und stimmlichen Bann zu schlagen. Was eine Kunst war inmitten schmaler Wege und dadurch weit verstreuter Zuhörender.

Wieder eine wunderbare, kenntnisreiche Führung von Dr. rer. nat. Elke Puchtler anlässlich des Aromagartenfestes an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Die freie Mitarbeiterin des Botanischen Gartens trotzte tapfer der Hitze und schaffte es, zweitweise mehr als 50 Interessierte in ihren inhaltlichen und stimmlichen Bann zu schlagen. Was eine Kunst war inmitten schmaler Wege und dadurch weit verstreuter Zuhörender.

Na, und die vernehmlich summenden Tierchen, die ein wahres Bienen-Ballett (O-Ton Thomas) inmitten der duftenden Lavendel aufzuführen schienen, mussten ebenfalls übertönt werden. Für diese fleißigen Bestäuberinnen hat die Biologin naturgemäß ebenfalls sehr viel übrig.

Na, und die vernehmlich summenden Tierchen, die ein wahres Bienen-Ballett (O-Ton Thomas) inmitten der duftenden Lavendel aufzuführen schienen, mussten ebenfalls übertönt werden. Für diese fleißigen Bestäuberinnen hat die Biologin naturgemäß ebenfalls sehr viel übrig.

Ob Kräuterhexe oder weise Frau – ihr Wort wirkt genau!

Immer doch drängt sich mir beim Anblick der hochgewachsenen, ruhig strahlenden und in sich gefestigten Frau mit ihren gebändigten roten Locken, die ohne Eitelkeit ihr enormes Wissensspektrum freigiebig unters Volk bringt, der Vergleich zu einer Kräuterhexe auf. Eine weise Frau wäre sie wohl gewesen und hoch geschätzt – zumindest vor der Zeit des dunklen Mittelalters. Doch sicherlich auch geschätzt von den Mitarbeitern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, denn warum sonst würde man sie über all die Jahre mit steigender Tendenz um ihre Führungen bitten.

Immer doch drängt sich mir beim Anblick der hochgewachsenen, ruhig strahlenden und in sich gefestigten Frau mit ihren gebändigten roten Locken, die ohne Eitelkeit ihr enormes Wissensspektrum freigiebig unters Volk bringt, der Vergleich zu einer Kräuterhexe auf. Eine weise Frau wäre sie wohl gewesen und hoch geschätzt – zumindest vor der Zeit des dunklen Mittelalters. Doch sicherlich auch geschätzt von den Mitarbeitern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, denn warum sonst würde man sie über all die Jahre mit steigender Tendenz um ihre Führungen bitten.

Keine Frage ist ihr zu gering, allen schenkt sie die gleiche hohe Aufmerksamkeit und ein freundliches Lächeln, das nur beim von ihr achtsam referierten Ausflug in die hohe Kunst der Heilkunde einem konzentrierten Ernst weicht. Sie weiß, was sie ihren Mitmenschen raten darf. Denn als Heilkundige mit eigener Naturheilpraxis und langjährigem Erfahrungswissen ist sie sich ihrer hohen Verantwortung bewusst. Hierin ist sie Perfektionistin, beispielsweise mit Mengenangaben der von ihr empfohlenen Stärkungsmittel. An diesem Tag waren es vor allem diejenigen, die der Psyche wohl tun. Da ist sie ganz genau und legt sozusagen „ihr Wort auf die Goldwaage“.

Keine Frage ist ihr zu gering, allen schenkt sie die gleiche hohe Aufmerksamkeit und ein freundliches Lächeln, das nur beim von ihr achtsam referierten Ausflug in die hohe Kunst der Heilkunde einem konzentrierten Ernst weicht. Sie weiß, was sie ihren Mitmenschen raten darf. Denn als Heilkundige mit eigener Naturheilpraxis und langjährigem Erfahrungswissen ist sie sich ihrer hohen Verantwortung bewusst. Hierin ist sie Perfektionistin, beispielsweise mit Mengenangaben der von ihr empfohlenen Stärkungsmittel. An diesem Tag waren es vor allem diejenigen, die der Psyche wohl tun. Da ist sie ganz genau und legt sozusagen „ihr Wort auf die Goldwaage“.

Daher war es ihr auch wichtig, dass die im nachfolgenden Video schlecht verständliche Sequenz (etwa bei Tonspur 0:38) hier eine textliche Ergänzung erfährt. Sie lautet: „Um ein Liter ätherisches Melissenöl zu gewinnen braucht man ein Feld von 3000 qm und zwei bis drei Tonnen Pflanzenmaterial … das sind mehrere Lastwagen!“

Daher war es ihr auch wichtig, dass die im nachfolgenden Video schlecht verständliche Sequenz (etwa bei Tonspur 0:38) hier eine textliche Ergänzung erfährt. Sie lautet: „Um ein Liter ätherisches Melissenöl zu gewinnen braucht man ein Feld von 3000 qm und zwei bis drei Tonnen Pflanzenmaterial … das sind mehrere Lastwagen!“

Wertvolle Kräuter für Seele und Psyche

Für die Seele und Psyche kommen vor allem folgende Pflanzen aus dem Aromagarten zur Anwendung, so der rote Faden durch Elkes Führungsthema: Muskatellersalbei, Minze, Johanniskraut, Lavendel und Rose.

Für die Seele und Psyche kommen vor allem folgende Pflanzen aus dem Aromagarten zur Anwendung, so der rote Faden durch Elkes Führungsthema: Muskatellersalbei, Minze, Johanniskraut, Lavendel und Rose.

Ob als duftende Öle oder in Form von Tees benötigen sie für ihre volle Wirkung neben der richtigen Anwendungsform, Dosierung und Beachtung von Kontraindikationen vor allem eines: Unverfälschtheit und Reinheit. Keine chemische Herstellung ersetzt das Naturprodukt auch nur annähernd, und von vermeintlich günstigen Angeboten, da in der Regel mit billigen Ölen gestreckt oder mit synthetischen Ölen verfälscht, darf man ebenfalls nicht die erwünschte Wirkung, nämlich Glückshormone, also Endorphine mit ihnen auszulösen erhoffen, so Dr. Elke Puchtler.

Ob als duftende Öle oder in Form von Tees benötigen sie für ihre volle Wirkung neben der richtigen Anwendungsform, Dosierung und Beachtung von Kontraindikationen vor allem eines: Unverfälschtheit und Reinheit. Keine chemische Herstellung ersetzt das Naturprodukt auch nur annähernd, und von vermeintlich günstigen Angeboten, da in der Regel mit billigen Ölen gestreckt oder mit synthetischen Ölen verfälscht, darf man ebenfalls nicht die erwünschte Wirkung, nämlich Glückshormone, also Endorphine mit ihnen auszulösen erhoffen, so Dr. Elke Puchtler.

Der Ernst weicht jedoch sofort, geht es um den essbaren Einsatz von Blüten und die Anwendung von Duftkräutern zur Aromatisierung von Speisen und Getränken. Bei letzterem hat vor allem die Minze die Nase vorne. Die von Elke empfohlenen Mischungen und auch die Tipps, was die umsichtige Ernte der Zitronenmelisse anbelangt (die Blätter nicht quetschen!), kommen uns bei den hochsommerlichen Temperaturen gerade recht.

Der Ernst weicht jedoch sofort, geht es um den essbaren Einsatz von Blüten und die Anwendung von Duftkräutern zur Aromatisierung von Speisen und Getränken. Bei letzterem hat vor allem die Minze die Nase vorne. Die von Elke empfohlenen Mischungen und auch die Tipps, was die umsichtige Ernte der Zitronenmelisse anbelangt (die Blätter nicht quetschen!), kommen uns bei den hochsommerlichen Temperaturen gerade recht.

Hier zwei Durstlöscher:

1 EL Blätter der Zitronenmelisse mit ¾ l kochendem Wasser übergießen oder bei frischer Melisse auf 1 Liter eine Handvoll der duftenden Blätter * 10 Minuten abgedeckt ziehen lassen, abseihen, abkühlen lassen * ¼ l Apfelsaft zugeben.

Einfach lecker! Wer will, kann natürlich mit wenig Bienenhonig süßen!

1 Liter kräftiger Melissentee wie oben (2 Handvoll frische Melissenblätter) * 2-4 EL Blütenhonig * 1 Liter Mineralwasser * ein paar Zitronenscheiben einer Bio-Zitrone * 1 Liter Apfelsaft

Doch auch die Rose erfrischt und erfreut unser Herz und nimmt jedem Kummer seinen Stachel. Lassen wir unsere Kräuterfrau selbst sprechen:

Doch auch die Rose erfrischt und erfreut unser Herz und nimmt jedem Kummer seinen Stachel. Lassen wir unsere Kräuterfrau selbst sprechen:

Die Rose ist so alt wie die Menschheit. Die älteste gefundene Rose ist eine 40 Mio. Jahre alte Versteinerung wahrscheinlich einer Gallica-Rose aus den Rocky Mountains. Rosenöl war in allen Kulturen ein wertvolles Gut. Die erste gemalte Darstellung einer Rose wurde übrigens im Palast von Knossos gefunden und ist 4000 Jahre alt.

Rosenöl ist für mich die Königin der Düfte. Am häufigsten findet sich bei uns das ätherische Öl der Damaszenerrose, die in Bulgarien angebaut wird. Für 1 kg Rosenöl werden 8 Millionen Blüten benötigt. Daher ist das Öl sehr teuer und auch sehr wertvoll. Billigöle werden oft gestreckt. Für therapeutische Anwendungen der Rose ist ein pestizidfreier Anbau der Rosen empfehlenswert. Die 4 Glücksdüfte: Rose, Jasmin, Grapefruit und Muskatellersalbei bewirken durch Aktivierung des Thalamus im Gehirn eine Ausschüttung von Endorphinen (Glückshormonen)

Rosenöl ist für mich die Königin der Düfte. Am häufigsten findet sich bei uns das ätherische Öl der Damaszenerrose, die in Bulgarien angebaut wird. Für 1 kg Rosenöl werden 8 Millionen Blüten benötigt. Daher ist das Öl sehr teuer und auch sehr wertvoll. Billigöle werden oft gestreckt. Für therapeutische Anwendungen der Rose ist ein pestizidfreier Anbau der Rosen empfehlenswert. Die 4 Glücksdüfte: Rose, Jasmin, Grapefruit und Muskatellersalbei bewirken durch Aktivierung des Thalamus im Gehirn eine Ausschüttung von Endorphinen (Glückshormonen)

Gute Aussichen mit Dr. Elke Puchtler

Für uns ein fest verankerter Termin im Kalender ist das jährliche Aromagartenfest (an der Palmsanlage) am ersten Mittwoch im Juli oder auch alternativ der Tag des Botanischen Gartens (Loschgestraße 1) am 21. Juni zur Mittsommernacht. Wer Dr. Elke Puchtler ganz speziell zu einem anderen Termin möchte, kann eine (Themen-)Führung buchen.

Für uns ein fest verankerter Termin im Kalender ist das jährliche Aromagartenfest (an der Palmsanlage) am ersten Mittwoch im Juli oder auch alternativ der Tag des Botanischen Gartens (Loschgestraße 1) am 21. Juni zur Mittsommernacht. Wer Dr. Elke Puchtler ganz speziell zu einem anderen Termin möchte, kann eine (Themen-)Führung buchen.

Doch bis zum nächsten Jahr muss niemand warten, wenn er in den Genuss eines ihrer lebendigen Vorträge kommen möchte. Denn Frau Puchtler beehrt unsere kommende Eröffnungsfeier der Bienen-InfoWabe am 20.09.2015 im ERBA-Park. Ihr Festvortrag am Vormittag wird lauten: „Wegbegleiter des Menschen: Bienen, Honig, Blütenpflanzen“.

Zwar ist der Vormittag als Festakt nur für geladene Gäste vorgesehen, doch werden wir ihren Vortrag im Anschluss auch in unser Weblog einstellen. Außerdem wird Frau Dr. Puchtler am Nachmittag zur Einweihungsfeier Führungen anbieten, um besonders auf bienenfreundlichen Bewuchs hinzuweisen. Sie finden laufend und ohne Anmeldung im angrenzenden Interkulturellen Garten statt und sind auch für Kinder geeignet. Denn ein weiteres Berufsfeld führt sie als Gesundheitsförderin beispielsweise an Grundschulen in Bamberg und Herzogenaurach oder als Dozentin für ernährungsabhängige Erkrankungen zu angehenden Diätköch(inn)e(n) in Rothenburg ob der Tauber.

Zwar ist der Vormittag als Festakt nur für geladene Gäste vorgesehen, doch werden wir ihren Vortrag im Anschluss auch in unser Weblog einstellen. Außerdem wird Frau Dr. Puchtler am Nachmittag zur Einweihungsfeier Führungen anbieten, um besonders auf bienenfreundlichen Bewuchs hinzuweisen. Sie finden laufend und ohne Anmeldung im angrenzenden Interkulturellen Garten statt und sind auch für Kinder geeignet. Denn ein weiteres Berufsfeld führt sie als Gesundheitsförderin beispielsweise an Grundschulen in Bamberg und Herzogenaurach oder als Dozentin für ernährungsabhängige Erkrankungen zu angehenden Diätköch(inn)e(n) in Rothenburg ob der Tauber.

Vielen Dank, liebe Elke, für vergangene und kommende „Kräuter-Bildungsfreuden“ und vor allem für deinen persönlichen Einsatz für das Wohlergehen der Menschen und – ja, auch der Bienen, die sich über diese wertvollen Trachtpflanzenführung sicherlich ebenso begeistern würden, wären sie nicht selbst die besten aller Gesundheits- und Genussspezialistinnen!

Vielen Dank, liebe Elke, für vergangene und kommende „Kräuter-Bildungsfreuden“ und vor allem für deinen persönlichen Einsatz für das Wohlergehen der Menschen und – ja, auch der Bienen, die sich über diese wertvollen Trachtpflanzenführung sicherlich ebenso begeistern würden, wären sie nicht selbst die besten aller Gesundheits- und Genussspezialistinnen!

Und … herzlichen Dank für eure Freundschaft, liebe Elke und lieber Thomas, die wir uns nicht zuletzt über das Bienenthema gesucht und gefunden haben!

Und … herzlichen Dank für eure Freundschaft, liebe Elke und lieber Thomas, die wir uns nicht zuletzt über das Bienenthema gesucht und gefunden haben!

Eure Ilona und Euer Reinhold

Die fleißige Biene erhält einen neuen Job! Sie soll künftig neben ihrem Beruf als Bestäuberin und Sammlerin auch als Spionin tätig werden, geht es nach Team von Mellifera e. V. und Prof. Randolf Menzel. Der Neurobiologe aus Berlin steht mit seinem guten Ruf hinter dieser Crowdfunding-Aktion „Biene als Umweltspäher“, die unsere Unterstützung wert ist!

Die fleißige Biene erhält einen neuen Job! Sie soll künftig neben ihrem Beruf als Bestäuberin und Sammlerin auch als Spionin tätig werden, geht es nach Team von Mellifera e. V. und Prof. Randolf Menzel. Der Neurobiologe aus Berlin steht mit seinem guten Ruf hinter dieser Crowdfunding-Aktion „Biene als Umweltspäher“, die unsere Unterstützung wert ist!