Rückstände in Honig und Pollen zeigen auf, wie es um den Einsatz von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden in deutschen Landen bestellt ist. In diesem Falle innerhalb des Wirkungsbereichs von Dr. Werner von der Ohe, dem Leiter des Instituts für Bienenkunde Celle. Doch tatsächlich werden Bienen zum Umweltmonitoring in ganz Deutschland eingesetzt. Für das Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo) wurden in ca. 120 Imkereien Audits durchgeführt und Bienen-, Futter- und Honigproben entnommen, so der Bienenkundler in seinem Vortrag anlässlich des Imkerforums Veitshöchheim.

Rückstände in Honig und Pollen zeigen auf, wie es um den Einsatz von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden in deutschen Landen bestellt ist. In diesem Falle innerhalb des Wirkungsbereichs von Dr. Werner von der Ohe, dem Leiter des Instituts für Bienenkunde Celle. Doch tatsächlich werden Bienen zum Umweltmonitoring in ganz Deutschland eingesetzt. Für das Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo) wurden in ca. 120 Imkereien Audits durchgeführt und Bienen-, Futter- und Honigproben entnommen, so der Bienenkundler in seinem Vortrag anlässlich des Imkerforums Veitshöchheim.

Und? Sind Rückstände feststellbar? Ja und Nein. Festgestellt wurden unterschiedliche Anreicherungen, je nach Land-, Wander- oder Stadtgruppe und ob im Bienenbrot, in den Pollenpellets oder im Honig. Gleich vorneweg: Bienen fliegen hin, wo es ihnen grad passt. Da kann es passieren, dass die Trachtpflanzen viele Kilometer weiter weg vom Stock interessanter für sie sind als wenige Meter vor der Haustüre. Es nützt also wenig, sie vor einem Beflug in gespritze und gebeizte Felder zu schützen. Vor allem Wanderimker dürften kläglich scheitern.

Pflanzenschutzmittel

So war beispielsweise die Summe der Konzentration analysierter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (gemessen in mg pro Kg) bei der Wandergruppe im Bienenbrot am höchsten, doch glücklicherweise im Honig praktisch nicht messbar. Das ist jetzt erst mal ganz grob und vereinfacht ausgedrückt.

So war beispielsweise die Summe der Konzentration analysierter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (gemessen in mg pro Kg) bei der Wandergruppe im Bienenbrot am höchsten, doch glücklicherweise im Honig praktisch nicht messbar. Das ist jetzt erst mal ganz grob und vereinfacht ausgedrückt.

Um die Ohren flogen uns Zuhörenden nämlich eine Vielzahl von Ergebnissen und Begriffen, die ich mich nicht mehr traue, nach der mittlerweile verflossenen Zeit noch wiederzugeben. Man sollte Berichte sofort verfassen, doch da wir auch zwischendrin unserem Broterwerb nachgehen, ist das leider nicht immer so einfach. Wir versuchen es also nach bestem Wissen und Gewissen, bitte genießt die Aussagen dennoch mit Vorbehalt. Gibt’s Fragen, dann bitte an Celle richten.

Pyrrolizidinalkaloide

Ein Wort, das einem Imker flüssig von den Lippen gehen sollte. Denn hier handelt es sich um reine Natur, noch dazu eine bei Bienen sehr beliebte. Sie schlecken allzu gerne an Borago, Echium, Eupatorium und Senecio. Doch diese enthalten eben Pyrrolizidin-Alkaloide, mit denen sich die Pflanze vor Verbiss schützt. Steigt der Gehalt im Honig, weil sich die Bienen allzu reichlich am Borretsch, Natternkopf, Wasserdost und Kreuzkraut labt, ist das auch für den Menschen nicht so ganz gesund. Ein Problem kann das eher in Norddeutschland sein, bekannt für das Jakobskreuzkraut. Grenzwerte gibt es nicht, Infos hingegen schon.

[Aktualis. 12.08.20: Link nicht mehr aktiv. Bitte verwenden Sie auf der Niedersachsen-Seite das Suchwort Pyrrolizidin-Alkaloide bzw. https://www.niedersachsen.de/live/search.php]

Fungizide und Insektizide

Eine „Höchstgehalt“-Liste an Fungiziden mit richtig hohen Werten, die Dr. von der Ohe zum Besten gab, las sich im Ranking der Fungizide im Bienenbrot zum Beispiel so:

Eine „Höchstgehalt“-Liste an Fungiziden mit richtig hohen Werten, die Dr. von der Ohe zum Besten gab, las sich im Ranking der Fungizide im Bienenbrot zum Beispiel so:

- Iprodion (12.800 μg/kg)

- Fludioxonil (2800 μg/kg)

- Boscalid (2683 μg/kg)

- Azoxystrobin (2571 μg/kg)

- Cyprodinil (1373)

Nun, vielleicht können Sie damit noch etwas anfangen. Mir blieb hängen, dass 67% des Iprodions, eine Saatgutbeize, im Spargelpollen gefunden wurde. 63,4% der Spargelpollen enthielten Azoxystrobin mit einem Spitzenwert von 1064 μg/kg, so war auf einer weiteren Folie zu erfahren. Ich erspare Ihnen weitere Einzelheiten zu den 30 entdeckten Insektiziden. Man muss dazu aber auch sagen, dass, je feiner die Messmethoden werden, umso mehr man auch findet. Ob die Mengen dann noch im schädlichen Bereich sind, sei dahingestellt.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Untersucht wurden in Celle außerdem PAKs, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Pollen und Honig. Die schlechte Nachricht: Der höchste Nachweiswert wurde im Pollen der Stadtbienen gemessen (8,44 μg/kg) im Gegensatz zum Landhonig (2,38 μg/kg). Im Honig jedoch waren die Nachweise fast gleichauf und außerdem sehr gering (Stadt: 0,45 μg/kg und Land 0,54 μg/kg).

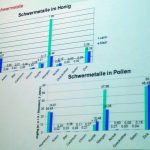

Schwermetalle

Bei den nachgewiesene Höchstmengen an Schwermetallen im HONIG trieb es Mangan (1,85 μg/kg) an die Spitze, und zwar – wen wundert’s – auf dem Land, was auf die Düngung zurückzuführen ist. Gefolgt von deutlich geringeren Werten bei Aluminium (Brennstoffeinsatz im Energiebereich) und Zink, wobei sich Stadt und Land nicht allzu viel gaben (Werte zwischen 0,39 und 0,69 μg/kg).

Bei den nachgewiesene Höchstmengen an Schwermetallen im HONIG trieb es Mangan (1,85 μg/kg) an die Spitze, und zwar – wen wundert’s – auf dem Land, was auf die Düngung zurückzuführen ist. Gefolgt von deutlich geringeren Werten bei Aluminium (Brennstoffeinsatz im Energiebereich) und Zink, wobei sich Stadt und Land nicht allzu viel gaben (Werte zwischen 0,39 und 0,69 μg/kg).

Bei den Schwermetallen im POLLEN stand Zink (50,21 μg/kg )an der Spitze der Stadt- wie auch Landbienenhaltung, dicht gefolgt von Mangan in der Landimkerei. Gleich ähnliche Werte zeigten auf Platz drei Mangan in der Stadt sowie Aluminium in Stadt und Land (Werte zwischen 24,09 und 25,49 μg/kg). Kupfer mit einem Anteil zwischen 7,16 Land und 10,48 Stadt bildet sich ebenfalls noch relativ deutlich ab.

Überall im Honig und im Pollen fanden sich außerdem Spuren von Blei, Chrom, Nickel und Quecksilber wieder, und im Pollen zusätzlich auch Arsen, Cadmium und Selen. (Anmerkung: Schwermetallemissionen haben insgesamt durch den Einsatz von Filterverfahren abgenommen, so das Umweltbundesamt vom 20.06.2016.)

Das Verbundprojekt FIT BEE sagt zu Schwermetallen in Honig und Pollen schaut es noch ein wenig schlechter aus, vor allem, was das Aluminium und Kupfer anbelangt.

Fazit

Dennoch dürfte Honig eines der Ur-Produkte mit den wenigsten Rückständen Deutschlands sein. Die gemessenen Werte in den Pollen hingegen liegen oft um einiges höher. Schon auch von daher lehnen wir es weiterhin ab, Pollen zur Nahrungsergänzung zu sammeln und bitten um Verständnis dafür.

Fazit: Wir haben uns fest vorgenommen, dem Bieneninstitut in Celle einen Besuch abzustatten. Dr. von der Ohe hat uns schwer verdaulichen Brocken charmant und locker nahe gebracht, was sicherlich nicht so einfach ist. Wir sehen einen Gegenbesuch in Celle mit Spannung entgegen.

(1): Zweizahn, Feuer und Piraten

(2): Varroabehandlungsmethoden

(3): Gefährliche Heumahd

(4): Wachsproblematik

(5): Rückstände in Honig und Pollen (diese Seite hier)

Der Vortrag „Neue Bienenkrankheiten, auch in Franken?“ findet im Erba-Park am Sonntag, 3. September, von 16 bis 17 Uhr statt.

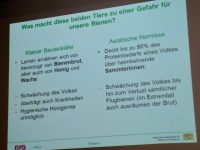

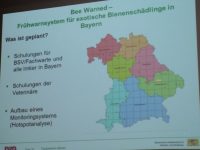

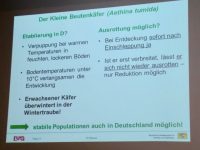

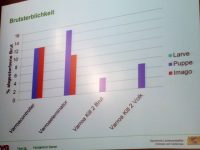

Der Vortrag „Neue Bienenkrankheiten, auch in Franken?“ findet im Erba-Park am Sonntag, 3. September, von 16 bis 17 Uhr statt. Der Bienensachverständige will somit die Wachsamkeit in der Bevölkerung wecken. Denn die Eindringlinge müssen rechtzeitig identifiziert und gemeldet werden, damit diese nicht erneut das Ausmaß der Varroamilbe erhalten. Der aus Asien stammende Parasit tauchte in Bamberg vor rund 30 Jahren zum ersten Mal auf und macht seither der Westlichen Honigbiene und den Imkern das Leben schwer.

Der Bienensachverständige will somit die Wachsamkeit in der Bevölkerung wecken. Denn die Eindringlinge müssen rechtzeitig identifiziert und gemeldet werden, damit diese nicht erneut das Ausmaß der Varroamilbe erhalten. Der aus Asien stammende Parasit tauchte in Bamberg vor rund 30 Jahren zum ersten Mal auf und macht seither der Westlichen Honigbiene und den Imkern das Leben schwer.

![Kleiner Beutenkäfer. By James D. Ellis [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons](https://bienen-leben-in-bamberg.de/wp-content/uploads/2017/08/Small_hive_beetle-200x150.jpg)