Vergangenes Jahr im November trafen wir uns mit dem Bamberger Naturschutzbeauftragten, Dr. Jürgen Gerdes und dem Wasserexperten der Stadtwerke Bamberg, Georg Spoerlein, zu einer Gesprächs- und Informationsrunde, die Blühsituation der Buger Wiesen (zwischen Bamberg und Strullendorf gelegen) betreffend, die wir zu dieser Zeit als weniger zufriedenstellend beobachtet hatten. Weitere Gespräche, beispielsweise mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nürnberg, sollten von unserer Seite her folgen.

Vergangenes Jahr im November trafen wir uns mit dem Bamberger Naturschutzbeauftragten, Dr. Jürgen Gerdes und dem Wasserexperten der Stadtwerke Bamberg, Georg Spoerlein, zu einer Gesprächs- und Informationsrunde, die Blühsituation der Buger Wiesen (zwischen Bamberg und Strullendorf gelegen) betreffend, die wir zu dieser Zeit als weniger zufriedenstellend beobachtet hatten. Weitere Gespräche, beispielsweise mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nürnberg, sollten von unserer Seite her folgen.

Beobachten und im Gespräch bleiben

Gut ein halbes Jahr später, also Ende Juni und damit in einer bekanntermaßen beginnenden Trachtlückenzeit (von den Stadtlinden einmal abgesehen), erkundeten wir erneut den Lebensraum der Buger Wiesen aus den Augen von Insekten, vornehmlich der Wild- und Honigbienen heraus, um daran anknüpfend den Kontakt mit dem WSA herzustellen.

Wir waren überwiegend sehr angetan von dem, was sich uns heuer offenbarte! Statt Kahlrasur zu beiden Seiten des Rhein-Main-Donau-Kanals (RMDK) waren heuer lediglich schmale Mähstreifen zu vermelden, mithin im großzügig verbliebenen Rest ein sehr artenreiches Blühen und … ja, auch summen!

Wir waren überwiegend sehr angetan von dem, was sich uns heuer offenbarte! Statt Kahlrasur zu beiden Seiten des Rhein-Main-Donau-Kanals (RMDK) waren heuer lediglich schmale Mähstreifen zu vermelden, mithin im großzügig verbliebenen Rest ein sehr artenreiches Blühen und … ja, auch summen!

Man sollte Behörden nicht nur anrufen, wenn etwas im Argen liegt, so unsere Devise. Viel schöner für alle Beteiligten ist es doch, auch Erfolgsmeldungen miteinander zu teilen. Zwar wehrte Bauingenieur Jörg Blömer von der Außenstelle Neuses des WSA Nürnberg in Eggolsheim bescheiden unser Lob ob der gelungenen Blühoffensive ab, freute sich jedoch offensichtlich, dass es den Bienen in den Buger Wiesen heuer gut geht. Schließlich ist sein Onkel ein Imker, wie er uns verriet, und sei von daher mit der Thematik durchaus vertraut.

Man sollte Behörden nicht nur anrufen, wenn etwas im Argen liegt, so unsere Devise. Viel schöner für alle Beteiligten ist es doch, auch Erfolgsmeldungen miteinander zu teilen. Zwar wehrte Bauingenieur Jörg Blömer von der Außenstelle Neuses des WSA Nürnberg in Eggolsheim bescheiden unser Lob ob der gelungenen Blühoffensive ab, freute sich jedoch offensichtlich, dass es den Bienen in den Buger Wiesen heuer gut geht. Schließlich ist sein Onkel ein Imker, wie er uns verriet, und sei von daher mit der Thematik durchaus vertraut.

So erläuterte uns Blömer gerne die Hintergründe zu diesem Abschnitt seines Zuständigkeitsbereichs. (Als weitere Zuständige in der Fläche wären die Stadtwerke Bamberg, die Deutsche Bahn AG sowie hiesige Landwirte zu nennen.)

So erläuterte uns Blömer gerne die Hintergründe zu diesem Abschnitt seines Zuständigkeitsbereichs. (Als weitere Zuständige in der Fläche wären die Stadtwerke Bamberg, die Deutsche Bahn AG sowie hiesige Landwirte zu nennen.)

Die Hintergründe zu Schutz- und Pflegemaßnahmen in den Buger Wiesen

Bekannt war uns bisher das Rahmenkonzept „Schutz und Entwicklung von Sandlebensräumen in der Regnitzachse“ des Deutschen Verbands für Landschaftspflege und Bund Naturschutz in Bayern e. V. In diesem zu finden sind Erläuterungen für die zum Landschaftsplan Hirschaid (S. 15) empfohlenen Maßnahmen, die da lauteten:

Entwicklung von naturschutzfachlich wertvollen Magerflächen auf Sandstandorten anstreben durch z. B. Anlage von Ackerrandstreifen, Entwicklung zu Sandmagerrasen;

Schaffung / Erhaltung einer reich strukturierten Hutelandschaft in der Regnitzaue anstreben; Naturschutzfachliche Verbesserung der Wälder auf Sandstandorten, z.B. durch Auflichtung, partielle Sandentnahme.

Dementsprechend wurde vor etlichen Jahren – ein genaues Datum konnte Jörg Blömer aus dem Stand heraus zwar nicht benennen, doch dürfte es noch keine zehn Jahre her sein – an den Böschungen der Buger Wiesen und der Südflur der fette Mutterboden abgetragen und stattdessen nährstoffarme Sandböden aufgetragen. Mit dieser Maßnahme folgte die Unterbehörde des BMVI der damaligen Empfehlung der Bundesanstalt für Gewässerkunde.

Dementsprechend wurde vor etlichen Jahren – ein genaues Datum konnte Jörg Blömer aus dem Stand heraus zwar nicht benennen, doch dürfte es noch keine zehn Jahre her sein – an den Böschungen der Buger Wiesen und der Südflur der fette Mutterboden abgetragen und stattdessen nährstoffarme Sandböden aufgetragen. Mit dieser Maßnahme folgte die Unterbehörde des BMVI der damaligen Empfehlung der Bundesanstalt für Gewässerkunde.

Man war sich allerdings nicht sicher, ob diese Maßnahmen tatsächlich zum Erfolg führen würden. Nicht alle Beispiele, die man sich angesehen hätte, waren als gelungen zu bezeichnen gewesen, erinnerte sich Blömer. Doch wie wir heute feststellen können: die Saat im Sandlebensraum entlang des RMD-Kanal ging (größtenteils) auf!

Man war sich allerdings nicht sicher, ob diese Maßnahmen tatsächlich zum Erfolg führen würden. Nicht alle Beispiele, die man sich angesehen hätte, waren als gelungen zu bezeichnen gewesen, erinnerte sich Blömer. Doch wie wir heute feststellen können: die Saat im Sandlebensraum entlang des RMD-Kanal ging (größtenteils) auf!

War unsere Sorge und Kritik unberechtigt?

Warum jedoch mussten wir konkret im vergangenen Jahr feststellen, dass es nicht so weit her war mit dem Blühen und Summen und sich vermehrt Krankheiten an den Bienen auftaten? Bildeten wir uns das nur ein?

Die Begründung unterschiedlicher Jahresblühqualitäten wäre wohl bei den mit Pflegemaßnahmen beauftragten Firmen zu suchen, so Blömer. Deren Mitarbeitende sind sich möglicherweise nicht immer bewusst über die genaue Ausführung ihres Auftrags und meinen es hin und wieder „zu gut“ mit dem Eindämmen unerwünschten Bewuchses. Hier könnte eine sich jährlich wiederholende möglichst konkrete Einweisung Abhilfe schaffen. Vielleicht etwas lästig, doch mit einem „Wiedervorlagevermerk“ organisierbar.

Weniger Möglichkeiten birgt die Böschung zur Seite der Südflur (also in Richtung Bahnlinie). Aufmerksame Beobachter dürften schnell feststellen, dass sie einen stellenweise völlig anderen Bewuchs aufweist. Dies könnte der weniger starken Sonneneinstrahlung geschuldet sein, da die Böschung sich sozusagen selbst beschattet. Höhere Feuchtigkeit aus dem angrenzenden Hauptsmoorwald heraus könnte zudem „Gießwirkung“ erzielen, so unsere Überlegungen. Auch extreme Wetterlagen wie hohe Trockenheit könnten dir Ursache für weniger Blüten, verbunden mit geringerem Nektarfluss gewesen sein.

Wir jedenfalls sind, was das diesjährige Angebot für unsere Bienen und anderer Insekten an Wiesenblüten in den Buger Wiesen anbelangt, zufrieden. Als Verbesserungsvorschlag empfehlen wir aus unserer Sicht heraus Blühstreifen entlang der Felder durch die Landwirte. Damit es dazu kommt, wären weitere Gespräche notwendig, die wir uns durch persönliche Begegnungen erhoffen.

Wir jedenfalls sind, was das diesjährige Angebot für unsere Bienen und anderer Insekten an Wiesenblüten in den Buger Wiesen anbelangt, zufrieden. Als Verbesserungsvorschlag empfehlen wir aus unserer Sicht heraus Blühstreifen entlang der Felder durch die Landwirte. Damit es dazu kommt, wären weitere Gespräche notwendig, die wir uns durch persönliche Begegnungen erhoffen.

Vielen Dank an dieser Stelle für die interessierte und positive Gesprächsbereitschaft aller genannten Beteiligten! Im Dialog zwischen uns als private Initiative mit den zuständigen Behörden- und Wirtschaftsvertretern können wir bislang nur Gutes berichten. Das Verständnis ist da, und auch der Wille. Die Wege zur Umsetzung lassen sich finden und in höchstmöglicher Übereinstimmung gemeinsam beschreiten, da sind wir uns sicher.

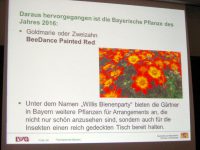

Ein echter Volltreffer! Mit der Anpflanzung von zwei Blaseneschen (Koelreuteria paniculata) links und recht neben der Bienen-InfoWabe sorgt das Garten- und Friedhofsamt Bamberg dafür, dass die Bienen des ERBA-Parks auch im normalerweise blüharmen Juli und August leckeren Nektar und Pollen vorfinden können.

Ein echter Volltreffer! Mit der Anpflanzung von zwei Blaseneschen (Koelreuteria paniculata) links und recht neben der Bienen-InfoWabe sorgt das Garten- und Friedhofsamt Bamberg dafür, dass die Bienen des ERBA-Parks auch im normalerweise blüharmen Juli und August leckeren Nektar und Pollen vorfinden können.

Das gelb blühende, kleinwüchsige Seifenpflanzengewächs stammt ursprünglich aus Ostasien, verträgt Sonne und Hitze und ist daher problemlos stadtklimaverträglich. Sein deutscher Namen Blasenesche oder auch Blasenbaum beruht auf den blasenförmigen Kapselfrüchten, die er nach ausreichender Bestäubung aus seinen rispigen, gelben Blütenständen ausbildet.

Das gelb blühende, kleinwüchsige Seifenpflanzengewächs stammt ursprünglich aus Ostasien, verträgt Sonne und Hitze und ist daher problemlos stadtklimaverträglich. Sein deutscher Namen Blasenesche oder auch Blasenbaum beruht auf den blasenförmigen Kapselfrüchten, die er nach ausreichender Bestäubung aus seinen rispigen, gelben Blütenständen ausbildet.

Unseren Dank konnten wir am 29.07.2016 beim Abschlussgespräch zu den Umgriffarbeiten an Michael Gerencser, dem Abteilungsleiter fürs Gartenwesen, aussprechen, der sich persönlich bereits seit Längerem schon für die Bienenbelange Bambergs einsetzt, wie mehrmals berichtet.

Unseren Dank konnten wir am 29.07.2016 beim Abschlussgespräch zu den Umgriffarbeiten an Michael Gerencser, dem Abteilungsleiter fürs Gartenwesen, aussprechen, der sich persönlich bereits seit Längerem schon für die Bienenbelange Bambergs einsetzt, wie mehrmals berichtet.