Wie bei vielen Kindern auf der Welt geht auch für Hummel Bommel die Zeit einfach nicht herum, bis der Weihnachtsabend endlich da ist. Die kribbelige Vorfreude auf alles, was zu einem ordentlichen Fest gehört, ist hoch. Doch wie in der Menschenwelt hin und wieder, so lassen die Autorinnen Britta Sabbag und Maite Kelly auch in der Insektenwelt so einiges gehörig schief gehen. „Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten“ also unter denkwürdigen Umständen.

Wie bei vielen Kindern auf der Welt geht auch für Hummel Bommel die Zeit einfach nicht herum, bis der Weihnachtsabend endlich da ist. Die kribbelige Vorfreude auf alles, was zu einem ordentlichen Fest gehört, ist hoch. Doch wie in der Menschenwelt hin und wieder, so lassen die Autorinnen Britta Sabbag und Maite Kelly auch in der Insektenwelt so einiges gehörig schief gehen. „Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten“ also unter denkwürdigen Umständen.

Protagonist(inn)en und Zielgruppe

Ob Erkältung und volles Wartezimmer, verbrannte Kekse und fehlende Worte für die Weihnachtsansprache oder die windschiefe Auswahl eines übrig gebliebenen Weihnachtsbäumchen … Mama und Papa Hummel, Doktor Weberknecht, Bino Biene, Walpurga Wespe, Gisela Grille, und all die anderen müssen gehörig Abstriche ob ihrer Erwartungshaltung machen. Und doch sind sie am Ende glücklich und haben alles, was sie brauchen.

Auf meine Frage an die Zweitklässlerin, die im Zug vor mir saß, als ich ihr spontan das Rezensionsexemplar zum Lesen und Beurteilen auslieh, was ihr denn an der Geschichte am besten gefallen hätte, antwortete sie ohne zu zögern: „Dass alle zusammen gefeiert haben.“ Hummel Bommel sieht das ebenso: „Hauptsache, wir haben uns!“ Und Pastor Fliege fand es die beste Weihnachtsansprache, die sie je hatten.

Damit wäre die Zielgruppe also erfasst – Menschenkinder bis etwa Anfang der dritten Klasse zum Selberlesen und für Vorschulkinder zum Vorlesen oder Selbsterkunden.

Grafische Gestaltung

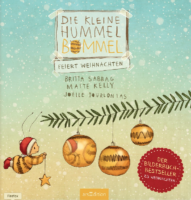

Zum Herumblättern auch ohne Lesen sind die liebevollen Zeichnungen von Joëlle Tourlonias bestens angetan. Ob türkis, rosé, orange-gelb, braun oder rot – stets wirken die Farben harmonisch und freundlich inmitten weiß-bläulicher Winterlandschaften mit Schneemann und -bär.

Die Figuren sind nicht überzeichnet, sondern eine gelungene Mischung aus mal schlanken, mal moppeligen Körperteilen mit stets filigranen Flügelchen, Antennen oder Füßchen samt Sprungfedern wie bei Fiona Floh. Obwohl die Gesichtszeichnungen immer sehr zurückhaltend gestrichelt sind, sieht man es den kleinen Patienten beim Doktor sofort an, dass sie kränklich sind – bewundernswert!

Kein Wimmelbilderbuch, jedoch detailverliebt geht es von der Umschlaginnenseite zu – man beachte die netten Söckchen der bäuchlings auf den Händchen gestützte, sehnsuchtsvoll ins Nichts blickende Hummel Bommel – bis zur letzten Seite, wo sie (diesmal nicht verbrannte) Kekse knuspert. Ach, wo kommen DIE denn auf einmal her? Lasen wir nicht, die wären verbrannt gewesen?!

Anhang und Fazit

Des Rätsels Lösung … das Rezept im Anhang. Nicht nur irgendeines, nein, nein. Es sind die berühmten süßen Honigkekse mit Blütenstaubpuder von Marie Marienkäfer. Man nehme für 20 Kekse 1 1/2 Tasse Honig …

… ach, das lest ihr doch selbst nach, indem ihr eurem Nachwuchs oder dem Patenkind dieses trotz beschriebener „Katastrophen“ so zauberhafte Buch „Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten“ aus der bekannten Hummel-Bommel-Reihe schenkt, und am besten auch gleich noch mit ihm oder ihr gemeinsam die Kekse backt. Denn ihr wisst ja – das Schönste ist das Zusammensein, nicht wahr?!

Die kleine Hummel Bommel – nur Mut! / Britta Sabbag ; Maite Kelly ; Joe͏̈lle Tourlonias. München : arsEdition. 2016. [32] S. ISBN 978-3-8458-1645-6