Der 1.895-ste Weblogbeitrag spannt im jährlichen Transparenzbericht den Bogen über unsere Highlights, Ziele, Aufgaben und Ergebnisse in 2024. Er endet in einer Vorschau unserer Pläne für das laufende Jahr.

Die Highlights zu Veranstaltungen, Hauptangeboten und Neuanschaffungen 2024

Abschlussdankesfeiern von 3 Großprojekten

Zwei Großprojekte – „Bamberger Schulbiene unter Strom“ und „Gartenhaus mit Bio-Toilette“ – nach zwei Jahren erfolgreich beendet! Unsere leistungsstarke PV-Inselanlage (Off-Grid), Fa. SolarTech, und der neue Leuchtenkranz in der Bienen-InfoWabe sowie das Gartenhaus (Erbauer Raimund Schlenk, Zapfendorf) wurden im Februar mit einer Dankesfeier für unsere Unterstützter unter Anwesenheit von Bürgermeister Jonas Glüsenkamp eingeweiht.

Eine drittes abgeschlossenes Großprojekt betraf „Fühl doch mal! – Integrative Kunst trifft Biene“. Erneut besuchte uns der Ehrengast, 2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, um den Projektabschluss gemeinsam mit der klassenübergreifenden Naturschutzgruppe des Eichendorff-Gymnasiums zu zelebrieren.

Installiert wurden 3 Stelen nebst Sonnensegel und 2 Handläufe für den Sinnespfad inklusive jeweils mit Blindenschrift-Tafeln (Brailleschrift) zu den Halbreliefs. Die Holzarbeiten erfolgten durch den Bildhauer Thomas Gröhling, die farbliche Fassung leisteten wir.

Wegweisende Beschlüsse des FKBB e. V.

Zu verschiedenen Versicherungen wurden wegweisende Beschlüsse getroffen. Die Imker*innen unter den FKBB-Mitgliedern sind künftig kostenfrei globalversichert, inklusive (erweiterter) Produkthaftung. Außerdem trat der FKBB der Bayerischen Imkervereinigung e. V. (BIV) als institutionelles Mitglied bei und ist daher vereinshaftpflichtversichert samt einer Gebäudezusatzversicherung für die Bienen-InfoWabe.

Projektstart „Fußbodenerneuerung der Bienen-InfoWabe“

Im September stellten wir fest, dass der Fußboden stellenweise durchbricht und erneuert werden muss. Dank einigen Unterstützern waren die Kosten von € 3.500 gesichert. Doch dann die böse Überraschung beim Start der Sanierungsmaßnahme: Durch den gestiegenen Grundwasserspiegel einer durchlaufenden Wasserader waren die Holzlatten der Unterkonstruktion allesamt vermorscht. Weitere 2.900 Euro für die jetzt notwendigen Alu-Schienen und eine Dampfsperre wurden nötig, die wir einem Weihnachtswunder gleich fast vollständig einwerben konnten.

Im September stellten wir fest, dass der Fußboden stellenweise durchbricht und erneuert werden muss. Dank einigen Unterstützern waren die Kosten von € 3.500 gesichert. Doch dann die böse Überraschung beim Start der Sanierungsmaßnahme: Durch den gestiegenen Grundwasserspiegel einer durchlaufenden Wasserader waren die Holzlatten der Unterkonstruktion allesamt vermorscht. Weitere 2.900 Euro für die jetzt notwendigen Alu-Schienen und eine Dampfsperre wurden nötig, die wir einem Weihnachtswunder gleich fast vollständig einwerben konnten.

Saison-Abschlussfeier mit Vergabe des Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreises (BBU)

Anlässlich der Saison-Abschlussfeier am 15.09.24 übergaben die Vorstandsmitglieder der FKBB e. V. den jährlich ausgelobten Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis im festlichen Rahmen. Die BBU-Peisträger*innen 2024 sind hier vorgestellt. Aufgespielt hatte erneut das Duo Patrick Lummer und Reinhard Sures („Bauklötze staunen“) mit irischen und deutschen Folksongs.

Anlässlich der Saison-Abschlussfeier am 15.09.24 übergaben die Vorstandsmitglieder der FKBB e. V. den jährlich ausgelobten Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis im festlichen Rahmen. Die BBU-Peisträger*innen 2024 sind hier vorgestellt. Aufgespielt hatte erneut das Duo Patrick Lummer und Reinhard Sures („Bauklötze staunen“) mit irischen und deutschen Folksongs.

STADTRADELN 2024 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

STADTRADELN 2024 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

Als Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ erreichten wir innerhalb von drei Wochen mit 1.929 Km (im Schnitt 322 pro Radler*in) den Rang 71 bei 141 aktiven Teams beim Stadtradeln. Somit liegen wir praktisch knapp über dem Mittelfeld, und das bei nur 6 Radelnden Damit vermieden wir 320 Kilo CO₂ – also den Verbrauch von einem Flug von Bamberg ins spanische Madrid.

Netzwerk-Exkursion zum Imkerverein „Bienenfreunde Zapfendorf“

13 Imker/innen trafen sich am 05.10. im Rahmen des FKBB-Netzwerkexkursion beim Imkerverein „Bienenfreunde Zapfendorf u. U.“ im Häuschen ihres Lehrbienenstands. 1. Vorsitzende des hiesigen Imkervereins, Helene Goblirsch.

13 Imker/innen trafen sich am 05.10. im Rahmen des FKBB-Netzwerkexkursion beim Imkerverein „Bienenfreunde Zapfendorf u. U.“ im Häuschen ihres Lehrbienenstands. 1. Vorsitzende des hiesigen Imkervereins, Helene Goblirsch.

Fazits zum Jahr 2024

- „Erfolg ist, wenn Chance auf Vorbereitung trifft“ (Thorsten Troschka)

- „Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch.“ (Wilhelm Busch)

Unsere sechs Kern-Aktivitäten im Einzelnen

1. Die „Bamberger Schulbiene“ und Unterrichte

Vorab: Die Aktivitäten der Bamberger Schulbiene können auf einer eigenen Tagebuchseite nachgesehen werden.

Vorab: Die Aktivitäten der Bamberger Schulbiene können auf einer eigenen Tagebuchseite nachgesehen werden.

- 33 x Unterricht / Führungen / Vorträge

- 3 x Honigernte- und -schleudertage mit Gästen

2. Bienenpatenschaften

2. Bienenpatenschaften

- Unsere Bienenpatenschaften werden für den Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten waren auch in 2024 noch Thema. Doch zum Jahresende konnten wir auf treue 29 (33) Bienenpat*innen zählen. Herzlichen Dank für euer Vertrauen in die Initiative!

- Unsere Bienenpat*innen wurden mit 4 Bienenpaten-Newslettern (durchschnittlich rund 10 (13) Seiten inkl. Pressespiegel) und 14 (14) Rundmails auf dem Laufenden gehalten.

3. Bienen-InfoWabe

Vergangene Aktivitäten und Termine der Bienen-InfoWabe finden sich im Archiv 2023.

Vergangene Aktivitäten und Termine der Bienen-InfoWabe finden sich im Archiv 2023.

4. Bamberger Bienengarten

5. (Lehr-)Bienenstandorte

6. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Medial setzen wir dabei auf eine breit gestreute Pressearbeit, außerdem auf Weblog-Beiträge und parallel erfolgende Postings via Social-Media-Plattformen und WhatsApp-Gruppe.

a) Aktivitäten / Termine

a) Aktivitäten / Termine

- 10 Stammtische

- 1 FKBB-Exkursion (Zapfendorf), s. a. 6b)

- 4 Aktionsbeiträge (Dankesfeier | Traditioneller Honigmarkt | ALE Jubiläumsfeier | Regional(itäten)tag)

- 57 (90) Artikelabdrucke (Pressespiegel) von 25 (33) Pressemitteilungen, darunter 1 größere Reportage Neue Vereine in der BIV. Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB) in BIV-Nachrichten, H. 1, 25.04.2024

- 155 (156) Weblog-Beiträge, veröffentlicht unter „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ mit 44.677 (56.147) Besucher/innen. Das sind 20,7 % weniger bei 67.699 (87.989) Seitenansichten und einem Minus von 23,7 %, dem ausgefallenen Imkeranfängerkurs geschuldet.

Die Beiträge dienen neben der Öffentlichkeitsarbeit auch uns selbst als Reflexions- und Lernmöglichkeit sowie als Archiv. Alle Beiträge werden verantwortungsbewusst auf der Grundlage eigener Erfahrungswerte und im Abgleich mit sorgfältiger Recherche in geeigneten Quellen verfasst sowie fast ausschließlich mit eigenen Fotos bestückt.

- Führen der Imker-Bibliothek. Der Bestand beträgt 304 (288) Medien, davon 89 Rezensionsexemplare (bedeutet: kostenlose Verlagsexemplare im Gegenzug von Buchbesprechungen, zu finden in unserem Weblog, Suchwort: Rezension).

b) Background – unterstützende Aktivitäten im Hintergrund

- Teilnahme an Fortbildungen

Up-to-date-bleiben ist für uns selbstverständlich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wird aber auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit von Reinhold Burger als Bienensachverständiger eingefordert und ist nachzuweisen.

Up-to-date-bleiben ist für uns selbstverständlich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wird aber auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit von Reinhold Burger als Bienensachverständiger eingefordert und ist nachzuweisen.

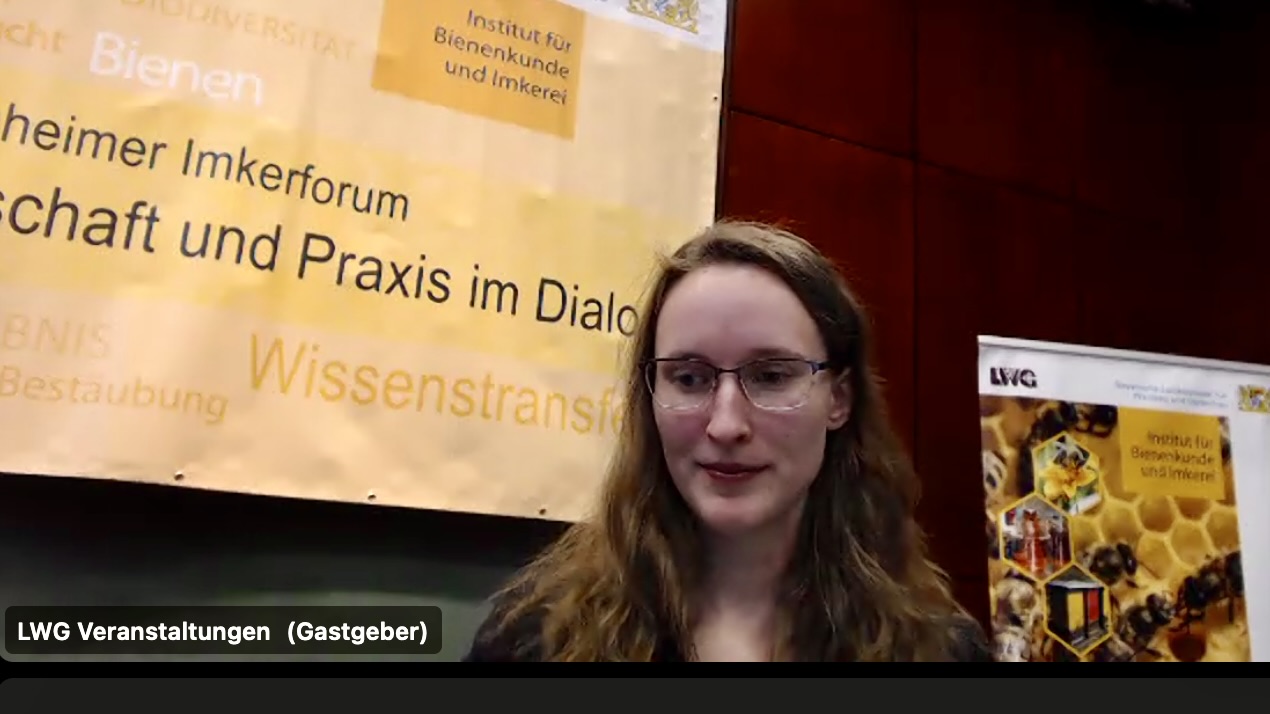

- Teilnahme am Veitshöchheimer Imkerforum (Online)

- Teilnahme an „Die lange Nacht der Bienenwissenschaft“, AG der Institute für Bienenforschung (Online)

- Teilnahme Fortbildung „Vespa velutina“ in Eltmann (HEG)

- Teilnahme an Online-Vortrag „Weltacker 2000 m²“ (Christina Hertrich)

- Teilnahme an Fortbildung für Bienensachverständige und Fachwarte (Institut für Bienenkunde und Imkerei, Veitshöchheim) (Online) zum Thema „Imkerei in Zeiten des Klimawandels“ und zur „Vespa velutina“

- Kooperations- / (politische) Kontaktarbeit / Netzwerken / Pressetermine

Teilnahme am Tag der offenen Gärtnereien, Besuch Karl Dechant und Mussärol

Teilnahme am Tag der offenen Gärtnereien, Besuch Karl Dechant und Mussärol- Teilnahme an Einweihungsfeier für neues Vereinshaus des Imkervereins Scheßlitz

- Teilnahme am STADTRADELN 2023 Bamberg mit Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – s. a. u. „Highlight“

- Netzwerk-Exkursion, s. u. Punkt 6. a)

- Besuch der Lilienarche „Hortus Lillium“ Erlangen, Interview Stefan Strasser (Ilona), BeeDabei-Kauf

- Besuch der Bio-Gärtnerei Mussärol Bamberg, Interview mit Gerdi Leumer (Ilona)

- Teilnahme an Sommerfest Interkultureller Garten

- Teilnahme an 40-Jahr-Feier „Die Grünen im Stadtrat“

- Teilnahme an Dankesabend „Wandelsäer:in von Brot für die Welt und Evangelisches Dekanat Bamberg

- Abstimmungsaktion „Sparda machts möglich 2024“

- Auftritt als Weihnachtsmann als Spendendank zur Weihnachtsfeier des Bürgerverein BA-Mitte

- Vorsitz im Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB); durchgeführt wurden 6 Vorstandssitzungen, eine Außerordentliche und eine Ordentliche Mitgliederversammlung

- Öffentlichkeitsarbeits- und Auskunftsmaterial

- Beratung / Besondere Hilfeleistungen

- Bienensachverständigen-Einsätze (Reinhold Burger) in Bamberg und Umgebung

- Telefonische Beratungen sowie Vermittlungen von gesichteten Bienenschwärmen

- Erstellen einer Systematik für neue Website zur Vespa velutina

Geld- und Sach-Spenden

Wie immer dürfen wir für die allfälligen Unterhaltskosten (Schulmaterial, Bücher, Bienengarten, Mobilar- und Materialkauf bzw. -erhaltung etc.) auf unsere rund 30 Bienenpatinnen und -paten zählen – ob über ihre Patenbeiträge oder darüber hinausgehend.

Sodann gab es großzügige Förderungen aus den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg und von der Deutschen Postcode-Lotterie, s. o. unter „Bienen-InfoWabe“. Näheres zu Spenden hier.

Sodann gab es großzügige Förderungen aus den Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg und von der Deutschen Postcode-Lotterie, s. o. unter „Bienen-InfoWabe“. Näheres zu Spenden hier.

Aber auch Privatpersonen, Vereine (Insbesondere der Bürgerverein Bamberg-Mitte) und Wirtschaftsbetriebe unterstützen die Projekte zum Wohl der Bienen und der Stadtnatur.

Aber auch Privatpersonen, Vereine (Insbesondere der Bürgerverein Bamberg-Mitte) und Wirtschaftsbetriebe unterstützen die Projekte zum Wohl der Bienen und der Stadtnatur.

Dankeschön 🙂 allen Unterstützer*innen, die sich in jeglicher Weise um Bambergs Bienenwelt bemühen. Eure Hilfe stärkt unsere Region nachhaltig!

Die elementaren Vorhaben für 2024 – und was daraus wurde

- Projekt „Schulbiene unter Strom“ – PV-Anlage auf der BIWa – Restarbeiten, Installation Leuchten – erreicht

- Projekt „Fühl doch mal! – Integrative Kunst trifft Biene“ – Planung und Installationsbeginn – erreicht

- Projekt „Kuck doch mal! – Bänke für den Bienengarten“ – Planung und Fundraising – erreicht

- Projekt „E-Bike-Mobilität“ – Anschaffung – erreicht

- a) Tablet und b) Beamer für Unterricht – Planung und Fundraising – a) ausstehend; b) erreicht

- Faltbares Marktzelt für Regen-/Sonnenschutz – Planung und Fundraising – inkl. Anschaffung erreicht

- a) Schulbienen-Unterrichte, b) Imker-Anfängerkurs (12 Module AK24) und Vertiefungsseminare sowie c) 12 MonatsBeeTrachtungen mit Stammtische – a) erreicht; b) überwiegend nicht erreicht; c) 10x erreicht

- Bienenstockwaage – Installation und Teilnahme am TrachtNet – erreicht

- Veranstaltungen für BIWa-Sonntagsöffnung (Osterbrunnen, Lavendel- und Honigmesse, Saisonabschluss mit Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis) – überwiegend erreicht

- FKBB-Exkursionen: Bildungs-Exkursion „Gärten in Erlangen“ – ausgefallen

- Netzwerk-Exkursionen: a) „Tierschutzverein Berganza Bamberg“ und b) „Imkerverein Zapfendorf“ – a) ausgefallen; b) erreicht

- Suche nach dauerhafter Aufstellung der „Wachsschleuder“ – erfolgreich

Pläne für 2025

- Fußbodenneuverlegung

- Projekt „Kuck doch mal! – Bänke für den Bienengarten“ – Installierung

- Projekt „Task Force Vespa velutina“ und Öffentlichkeitsarbeit

- Festschrift zum Jubiläum „10 Jahre Bienen-InfoWabe“

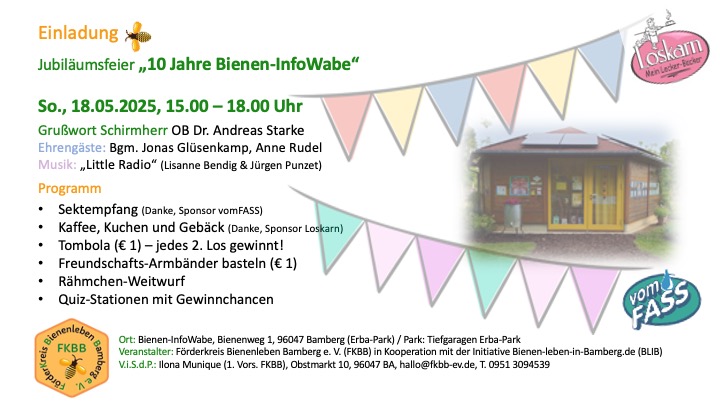

- Jubiläumsfest „10 Jahre Bienen-InfoWabe“

- Schulbienen-Unterrichte

- Imker-Anfängerkurs (12 Module AK25)

- Vertiefungsseminare

- Veranstaltungen für BIWa-Sonntagsöffnungen: Sensenkurs, Öffentliche Honigernte, Saisonabschluss mit Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis

Unser übergeordnetes Ziel

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Wir legen dabei den Fokus auf die Honigbiene, da wir hier die weitreichendsten Qualifikationen haben. Dennoch richten wir bei unserem Tun auch ein Augenmerk auf die Artenvielfalt von Wildbienen und anderen Insekten und schließen die entsprechende Flora mit ein. Dies wird in der nahen Zukunft noch mehr Gewicht erhalten, wenn die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) auch Bamberg erreicht haben wird.

Wie gehen wir dabei vor?

Wie gehen wir dabei vor?

Wir eröffnen nachhaltige Perspektiven für alle an den Honigbienen und ihrer Pflege nebst ihres Lebensraums sowie an verantwortungsbewusster Imkerei und qualitätsvollen Honig Interessierten, unabhängig von deren Imkervereinszugehörigkeit und wo Angebote vor Ort fehlen. Informierend, beratend, vermittelnd, motivierend, Gemeinschaft anbietend und … ja, manchmal sogar tröstend.

Beim Thema Wildbienen installieren wir Beispielanlagen im Bienengarten, beschaffen Literatur und setzen auf Multiplikatoren und Synergien von und mit qualifizierten Institutionen und Angeboten, bspw. BUND Naturschutz, LBV und weitere anerkannte Kapazitäten.

Beim Thema Wildbienen installieren wir Beispielanlagen im Bienengarten, beschaffen Literatur und setzen auf Multiplikatoren und Synergien von und mit qualifizierten Institutionen und Angeboten, bspw. BUND Naturschutz, LBV und weitere anerkannte Kapazitäten.

Was wollen wir nicht?

Immer mehr Jungimker/innen mit immer weniger Kompetenz für eine verantwortungsvolle Bienenhaltung. Immer mehr Wildbienenhotels, die gut gedacht, jedoch schlecht gemacht sind. Neid und Missgunst, vor allem dort, wo Zusammenarbeit zielführender wäre. Und ja, manchmal ist die Grenze zur Ausnutzung überschritten. Doch wie heißt es so schön?

„Wer sich einsetzt, setzt sich aus.“ (Friedrich Schorlemmer)

Was wir uns wünschen: Weiterhin Kraft, Mut, Ausdauer und all unsere tollen Unterstützer! Das wurde uns in diesem Jahr immer wieder zuteil, wofür wir zutiefst dankbar sind!

[Frühere Transparenzberichte]

Phänologie und Bienen

Phänologie und Bienen Schwarmstimmung kontrollieren

Schwarmstimmung kontrollieren Drohnenrahmen ausschneiden

Drohnenrahmen ausschneiden