Nach sieben Kursmodulen und einem Jahr lang Bienenfleiß und imkerlicher Pflege den Honig verarbeiten macht natürlich Laune. Der jeweils am Vormittag geerntete Honig aus den Standorten Buger Wiese (14.07.), Bughof (15.07.) und Sternwarte (29.07.) wurde entdeckelt, Wassergehalt gemessen, verkostet, geschleudert, abgefüllt und etikettiert.

Nach sieben Kursmodulen und einem Jahr lang Bienenfleiß und imkerlicher Pflege den Honig verarbeiten macht natürlich Laune. Der jeweils am Vormittag geerntete Honig aus den Standorten Buger Wiese (14.07.), Bughof (15.07.) und Sternwarte (29.07.) wurde entdeckelt, Wassergehalt gemessen, verkostet, geschleudert, abgefüllt und etikettiert.

Offenbar war auch unser Mittagsimbiss als Grundlage fürs baldige Naschen gut angekommen. Die Gaszpacho schmeckte uns am einzigen Regentag auch warm.

Offenbar war auch unser Mittagsimbiss als Grundlage fürs baldige Naschen gut angekommen. Die Gaszpacho schmeckte uns am einzigen Regentag auch warm.

Zum Nacharbeiten für unsere Kursteilnehmenden folgen nun die Details.

1. Start in die Verarbeitung

Wir begannen mit Hinweisen zum Einrichten einer sinnvollen Verarbeitungsstrecke, zu Grundlagen der Lebensmittelhygieneverordnung, zum Arbeitsschutz und zu den verwendeten Gerätschaften.

Die relevanten Vorgänge werden in einem „Laufzettel“ eingetragen, der jede Ernte und ihre Verarbeitung, bei uns getrennt nach Standorten („Lagen“), begleitet. Neben unserer hausgemachten Excel-Ausfertigung des sogenannten „Honigbuchs“, welches wir in der Kursorganisation zur Verfügung stellen, gibt’s zu Dokumentationszwecken eine einfache Variante unter „Die Honigmacher“. Mittlerweile ist ein Honigbuch Pflicht, sobald Honig in Verkehr gebracht wird, ob verschenkt oder verkauft.

2. Waben entdeckeln

Die Rätselaufgabe, wie wohl die einzelnen Teile des Entdeckelungsgeschirrs zusammenzufügen sind, wurde in den Gruppen unterschiedlich rasch gelöst, doch immer in Teamarbeit.

Sodann konnte das Entdeckeln beginnen. Zur Auswahl standen Entdeckelungsgabeln in unterschiedlicher Ausführung wie Holz- oder Plastikgriff. Jede/r konnte ihr/sein Lieblingsgerät für sich entdecken. Ziel ist, die Waben beim Abheben der Wachsschicht möglichst nicht über Gebühr zu beschädigen, damit sie später beim Ausbauen von Brutzellen nicht zu buckelig werden und damit das Bewegen und Herausziehen der Rähmchen in den Beuten erschweren. Was mit dem wertvollen Entdeckelungswachs geschieht, wird näher erläutert im Modul 10.

Sodann konnte das Entdeckeln beginnen. Zur Auswahl standen Entdeckelungsgabeln in unterschiedlicher Ausführung wie Holz- oder Plastikgriff. Jede/r konnte ihr/sein Lieblingsgerät für sich entdecken. Ziel ist, die Waben beim Abheben der Wachsschicht möglichst nicht über Gebühr zu beschädigen, damit sie später beim Ausbauen von Brutzellen nicht zu buckelig werden und damit das Bewegen und Herausziehen der Rähmchen in den Beuten erschweren. Was mit dem wertvollen Entdeckelungswachs geschieht, wird näher erläutert im Modul 10.

3. Wassergehalt messen

Um den Wassergehalt festzustellen, der unter 20% (DIB: 18%) sein muss, wurde die Nutzung des Refraktometers, wie sie übrigens auch Winzer/innen verwenden, geübt. Je optimaler der Lichteinfallswinkel und die Lichtstärke sind, desto schneller lässt sich der Prozentwert auf der Skala erfassen.

Grundsätzlich sollte mehrmals gemessen und ein Durchschnittswert ermittelt werden, also z. B. einmal direkt aus der Wabe heraus (je nach Trachteintrag und -zeitpunkt sind die Werte durchaus unterschiedlich), dann beim Schleudervorgang aus dem Abflusshahn heraus sowie nach dem Durchmischen und vor dem Abfüllen aus dem Honigtopf. Das Umgebungsklima nimmt direkt Einfluss auf die Werte. Je höher also die Raumfeuchtigkeit, desto höher kann auch der Wert schnellen.

Da auch heuer zum zweiten Mal in Folge die Honigfeuchtewerte allesamt im sehr niedrigen Bereich lagen, waren wir auf der sicheren Seite. Falls die Werte zu hoch sein sollten, findet ihr in einem eigenen Blogbeitrag Tipps, wie sie zu senken sein können.

4. Verkostung / Tasting

Natürlich war das der „beste, weil leckerste Kursteil“, wie ein Teilnehmer verschmitzt urteilte. Und natürlich schmeckte der selbstgeerntete Honig immer einfach nur gut. Doch dabei wollen wir es nicht belassen. Das Honig-Aromarad hilft, Feinheiten des Honigs in Sachen Geruch, Konsistenz, Mundempfinden (Sensorik), Geschmack und im Abgang – wie beim Wein auch! – herauszufinden und zu beschreiben. Für Verkaufsgespräche und bei Beanstandungen nicht ganz unwichtig.

Schmeckt der Honig beispielsweise etwas herb-bitter und „medinzinisch“ und hat einen Grünstich, handelt es sich meist um Lindenhonig und nicht um einen chemisch verunreinigten Fall, wie mal eine Kundin mutmaßte. Doch, Achtung! Nicht einfach auf Verdacht eine Sortenbzeichnung aufs Etikett schreiben! Es dürfen nur laboruntersuchte Honigsorten angegeben werden. Daher noch ein paar Grundinformationen zu Honigrichtlinien als Verbrauchertipps zusammengefasst (unser Blogbeitrag).

Das beste Geschmackserlebnis ist mit Porzellanlöffel zu erzielen. Wir verwenden allerdings seit 10 Jahren (!) die damals von Eddy Weiss aus der Wunderburg an die Schulbiene gespendeten Eislöffelchen. Und, ja, sie sind aus Plastik. Allerdings auch überaus haltbar. Falls sie uns eines Tages ausgehen sollten, … hm, na ja, eher unwahrscheinlich.

Das beste Geschmackserlebnis ist mit Porzellanlöffel zu erzielen. Wir verwenden allerdings seit 10 Jahren (!) die damals von Eddy Weiss aus der Wunderburg an die Schulbiene gespendeten Eislöffelchen. Und, ja, sie sind aus Plastik. Allerdings auch überaus haltbar. Falls sie uns eines Tages ausgehen sollten, … hm, na ja, eher unwahrscheinlich.

5. Schleudern

Zunächst – Kontrolle! Ist der Quetschahn des darunter stehenden Honigtopfs auch wirklich, wirklich fest zugedreht?! Nebenbei: Ein kleiner Eimer mit kaltem Aufwischwasser und Wischlappen in der Nähe empfiehlt sich.

Das tropffreie Einsetzen der nun offenen Honigwaben in die Schleuder die haptisch größte Herausforderung. Wer über dickere Rähmchenoberträger verfügt, hat hier eindeutig einen grifflichen Vorteil. Alle anderen suchen sich eine dritte Hand, die den Boxendeckel als Tropfschutz unter der Wabe mitführt. Sodann …

Das tropffreie Einsetzen der nun offenen Honigwaben in die Schleuder die haptisch größte Herausforderung. Wer über dickere Rähmchenoberträger verfügt, hat hier eindeutig einen grifflichen Vorteil. Alle anderen suchen sich eine dritte Hand, die den Boxendeckel als Tropfschutz unter der Wabe mitführt. Sodann …

Die Waben wurden in unserer Vier-Waben-Tangentialschleuder sicher in die dafür vorgesehenen Löcher und in gleicher Richtung zeigend eingeführt. Dabei sollten sich wenigstens die sich gegenüberliegenden Waben vom Gewicht her gleichen, um Unwucht zu vermeiden. Kaufempfehlungen für Low-Budget-Schleudern für die Kleinstimkerei siehe in der internen Kursorganisation. Möglich wäre aber auch Tropfhonig, also nur über Sieb und Topf.

Die Anschleuderung erfolgt zunächst noch mit mäßigen Tempo zweckst Verhinderung von Wabenbruch. Dann werden die Waben in der Trommel gewendet und erneut ruhig und gleichmäßig an der Kurbel gedreht.

Ab der nächsten Wendung kann dann „speedy gemacht“ werden. Wer im Team arbeitet, kann sich die Trommel dabei festhalten lassen. Dabei aber nicht zu stark auf den Deckel drücken, falls er aus Plexiglas besteht!

Nun noch ein letztes mal wenden, feste schleudern, dann die leere, jetzt federleichte Wabe herausnehmen und in die bereitstehende Box stellen. Beim Entnehmen der Wabe mussten wir heuer allerdings vorsichtig zu Werke gehen. Da der Wassergehalt sehr niedrig war, saugte sich das Wabenwachs regelrecht an den Korbwänden fest. Reißt man an der klebrigen Masse, riskiert man einen Wabenbruch. Dann ist die Wabe nicht mehr als Brutwabe verwendbar, kann aber natürlich als eingeschmolzene Masse noch gute Dienste leisten.

Nicht vergessen: Rechtzeitig den Quetschhahn über dem mit einem Sieb versehenen Honigtopf öffnen, damit der steigende Honigstand in der Trommel nicht das mittig angebrachte Lager erreicht. Und immer wieder einmal einen Blick darauf, ob die Ausflussöffnung auch wirklich noch über dem Topf ist, da die Trommel gerne – vor allem bei Unwucht – das Wandern beginnt.

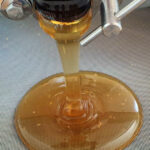

Den Moment des ersten Honigflusses einer jeglichen Standort-Verarbeitung begleiten wir traditionell unter musikalischer Begleitung von Vivaldis „Vier-Jahreszeiten“ in der Aufnahme des legendären Dirigenten Herbert von Karajan. Denn vier Jahreszeiten lang begleiten wir unsere Bienen in ihrer unendlich kleinteiligen Arbeit, Honig zu erzeugen. Das muss gewürdigt werden!

6. Abfüllen

Nach drei Tagen Ruhestellung des Honigtopfs kann die sich mit Schwebteilchen abgesetzte Oberschicht abgeschäumt und der Honig sodann abgefüllt werden.

Ein so langes Warten war natürlich in unserem Kurs nicht drin. Daher durfte der Vorgang des Abfüllens bereits jetzt schon geübt werden, damit sich alle das fertige Honigglas gleich mit nach Hause nehmen konnten. Die Schwebteilchen, die dabei noch in Kauf genommen werden, bedeuten keinen Qualitätsmangel. Sie sorgen jedoch für etwas optische Eintrübung und schnellere Kristallisierung. Der Kunde möchte es anders – aber wir wissen, wie lecker Honig auch in „naturtrübem“ Zustand ist!

Wichtig: Vor dem Abfüllen zeitnah die Gläser und Deckel in der Spülmaschine ohne Zusatz von Reinigungsmittel bei 60° C spülen. Auch mit neu erworbenen Gläsern, obwohl das der Gesetzgeber nicht verlangt, da sie steril aus der Fabrik kommen. Aber ganz ehrlich … wer weiß schon, wie lange und wo diese lagerten. Staub- und geruchsfrei sind sie sicherlich nicht.

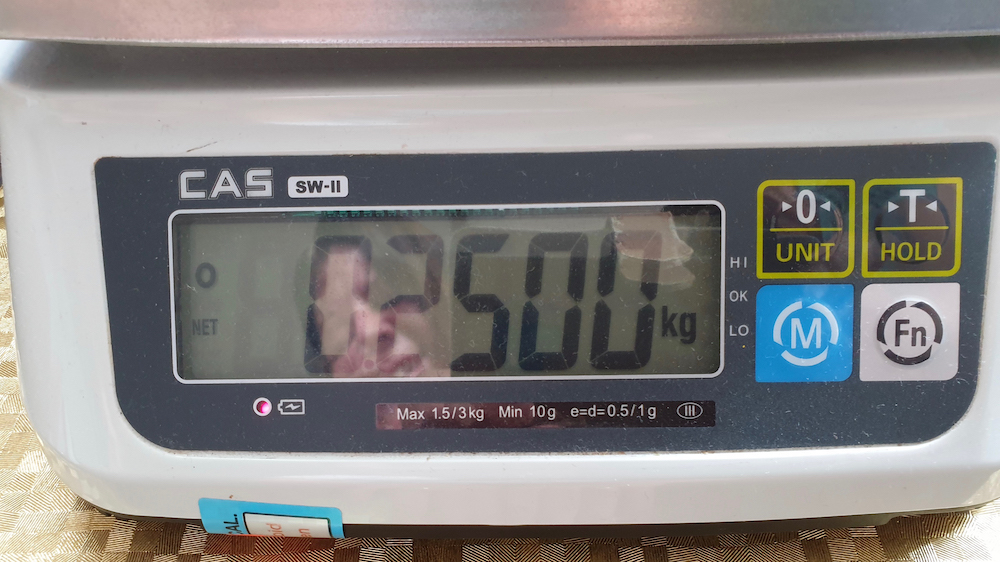

7. Wiegen

Genau 250 Gramm abzuwiegen sieht leichter aus, als es ist. Geduld und Augenmaß sind dafür notwendig – und natürlich eine geeichte Waage!

Ob geliehen oder gekauft – für den gewerblichen Verkauf von Honig muss sie alle zwei Jahre (statt jährlich wie vor 2020 noch geltend) geeicht werden. Zeitpunkt ist das Jahr, in welchem die Waage vom Hersteller geeicht und nach dem Kauf im Eichamt angemeldet wurde. Verantwortlich für das korrekte Eichdatum ist die/der Nutzer/in der Waage. Die Unterlassung der Kontrolle stellt eine kostenpflichtige Ordnungswidrigkeit dar. Es gilt das Mess- und Eichgesetz und die Mess- und Eichverordnung. Zum „Eich-TÜV“ hier unser einführender Blog- und Erfahrungsbericht.

8. Beschriften und Aufkleben der Etiketten

Mit dem Beschriften und Aufkleben der Etiketten endete nach jeweils etwa 6 Stunden das Modul 8. Doch nicht, bevor wir noch einige Infos zu den allfälligen Verordnungen losgeworden sind. Diese sind: Lebensmittel-Informationsverordnung | Loskennzeichnungs-Verordnung | Verpackungsgesetz (VerpackG).

9. Zuletzt: Saubermachen

Den Teilnehmenden blieb das Saubermachen als „Übungsstoff“ erspart. Doch Tipps gibt es auch hierfür: So darf man Honig und Wachs nur mit lauwarmen Wasser entfernen, da sonst alles eher schmierig wird. Außerdem ist es nicht notwendig, die Geräte einzuschäumen. Klares Wasser genügt in den meisten Fällen. Honig nicht zu lange auf Materialien aller Art (ausgenommen Glas) einwirken lassen, denn er enthält Säure, die auf die Dauer so ziemlich alles angreift. Also bald säubern, gut trocknen lassen und staubfrei verwahren. Damit’s im nächsten Jahr gleich wieder Spaß macht, loszulegen.

Dass es Spaß macht, Honig in all seinen Stationen selbst zu imkern, ist den Teilnehmenden anzusehen! Ab jetzt ist die neue Ernte übrigens käuflich zu erwerben – einfach anrufen und Abholtermin vereinbaren.

Der Imkerkurs für Anfänger 2023 hat nun zwei Drittel seiner Module hinter sich gelassen. Nun geht es nahtlos über ins Einwintern. Also dann, bis nächsten Samstag, liebe Jung-Imker*innen!