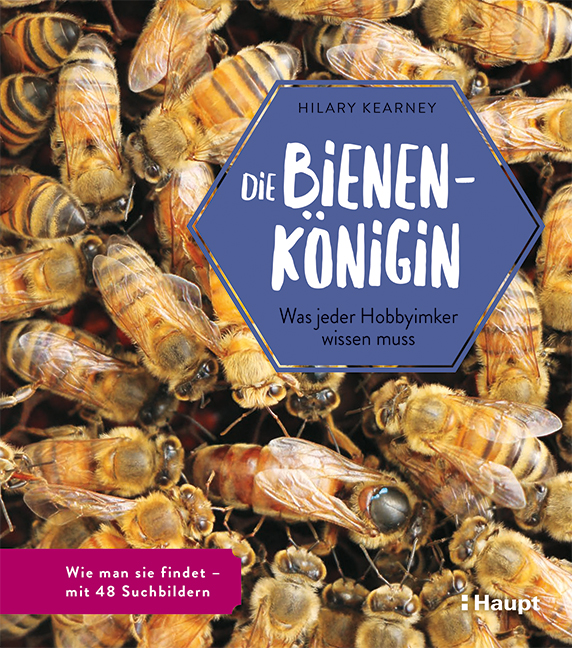

[Werbung] Natürlich geht es in diesem außergewöhnlichen, da mit 48 Klappseiten versehenen 128-seitigen Buches nicht ausschließlich nur um Die Bienenkönigin. Der Sachtitelzusatz verheißt mehr, nämlich, „Was jeder Hobbyimker wissen muss“. Würde er bzw. sie, der/die Imkerin, nur Kenntnis von „Ihrer Durchlaucht“ haben, wäre es schnell Schluss mit der gelungenen Bienenhaltung.

[Werbung] Natürlich geht es in diesem außergewöhnlichen, da mit 48 Klappseiten versehenen 128-seitigen Buches nicht ausschließlich nur um Die Bienenkönigin. Der Sachtitelzusatz verheißt mehr, nämlich, „Was jeder Hobbyimker wissen muss“. Würde er bzw. sie, der/die Imkerin, nur Kenntnis von „Ihrer Durchlaucht“ haben, wäre es schnell Schluss mit der gelungenen Bienenhaltung.

Um was es außerdem geht

Tatsächlich ist die Bienenkönigin nur eine Größe bzw. ein Faktor unter weiteren. Und so werden wir von Hilary Kearney beispielsweise mit einer Widmung eingeführt, die da lautet: „Für meine Freunde und meine Familie! Es tut mir leid wegen all der Bienenstiche. Ihr wisst, wer gemeint ist. Herzlichen Dank, dass ihr dabei cool geblieben seid.“

Darint ist schon einmal sicher nicht die Königin beteiligt gewesen. Das Stechen von Menschen obliegt gemeinhin den Arbeitsbienen, vor allem den Wächterbienen unter ihnen. Doch tatsächlich könnte die Königin ebenfalls stechen, beispielsweise, wenn ein Stock oder ein Schwarm eine überzählige Königin hat.

Das erste Kapitel führt uns also erst einmal in alle männlichen Bewohner (die Drohnen und – je nun, den „Geist“) und in alle weiblichen Bewohnerinnen (die Arbeiterinnen und die Königin) eines Bienenstocks ein, außerdem in dessen Bestandteile (Waben, Nektar, Honig) und grob in die Geschehnisse der Nahrungssuche – hm, ich stutze über den Flieder, der kein guter Pollen- oder Nektargeber ist! –, über Honigentstehung und dem Lebenszyklus eines Volkes.

Geheimnisse, Anekdoten und Thesen

Dann aber dreht sich in den folgenden beiden Hauptkapiteln tatsächlich alles um die Bienenkönigin, natürlich weiterhin im Kontext ihres Volkes oder der Arbeiten des Imkers. So manches hoheitliche Geheimnis wird dabei gelüftet, aber auch die eine oder andere gewagte, nicht immer ganz ernst gemeinte oder zu nehmende These aufgestellt. Überhaupt beweist die Autorin eine erstaunliche Beobachtungsgabe, doch auch eine hohe Vorstellungskraft, gepaart mit viel Humor und Offenheit.

Verstreut über das ganze Buch hinweg finden sich zahlreiche Anektdoten aus dem Leben der berufsmäßig imkernden und darüber schreibenden Amerikanerin sowie Gründerin von Girl Next Door Honey, einem Ausbildungsbetrieb zur Bienenzucht (eher zur -haltung, möchte ich dem Innenklappentext widersprechen.) Dem typisch amerikanischen, immer etwas überbordenden Schreibstil (fein übersetzt von Franz Leipold) mag so manch älteren und / oder männlichen Imker, gemeinhin eine eher zurückhaltende Spezies, etwas verschrecken. Frauen und junge Menschen hingegen finden es sicherlich erfrischend und lassen sich von Aussagen mitreißen wie „faszinierend, erstaunlich, hypnotisch, überraschend, verblüffend, befriedigend, einzigartig, wundervoll, verzaubernd, …“ – und das alles beileibe nicht nur zu finden auf den beiden Seiten der Einleitung!

Such-Wimmelbilder, Erfahrungsberichte, Märchenstunde

Mitreißend ist aber auf alle Fälle das Angebot, sich auf die Suche nach den Bienenköniginnen zu machen. Natürlich hat sich auch die Rezensentin den Spaß erlaubt, ihr auf den vielen ausklappbaren Wimmel-Doppelbildseiten nachzuspüren – mit Erfolg. Nach zehn Jahren Imkerei und ebenfalls berüchtigt für den „Königinnenblick“ hätte es mich auch verwundert, wäre es anders gewesen. Immerhin halten die Bienen auf den hochwertigen Fotos wenigstens still. Doch allen Anfänger/innen und besonders jetzt während des Lockdowns der Coronakrise, wo Imkerkurse an Lehrbienenständen derzeit nicht möglich sind, kann diese Übung nur breit empfohlen werden.

Manche Erfahrungen aus San Diego allerdings werden wir in unseren Breiten nicht erleben. Dennoch ist es spannend zu lesen, wie sich das Imkern dort gestaltet. Während sich die Autorin im Kapitel „Eine Überraschung“ noch überlegt, ob man das übermäßige wilde Schwärmen der Afrikanischen Honigbiene (genauer: Afrikanisierte europäische Honigbiene – aber solche Spitzfindigkeiten sind eher nicht anzutreffen) durch Aussortieren von Weiselzellen kontrollieren sollte, ist es in Deutschland und Europa beinahe durchgängig Praxis, vor allem in Städten. So manches ist ein wenig zu idealisiert dargestellt, einige Überlegungen (siehe „Königin zusetzen“ oder …) erscheinen mir ein wenig blauäugig bis „mystisch“ (O-Ton), manches ist nur grob bis ungenau angedeutet – aber das kann auch den Rahmenbedingungen eines anderen Kontinents bzw. der Einengung des Themas geschuldet sein. Genau so, wie die zierliche Imkerin offenbar nur mit Handschuhen und Kopfschutz zu arbeiten scheint.

Das wird verständlich vor dem Hintergrund, dass nicht Zuchtvölker „ihr Ding“ sind, sondern das Einsammeln wilder Schwärme, die, verglichen mit unseren meist sanftmütigen heimischen Arten, wohl wenig an Temperament gemein haben. Dass das Züchten trotz oder gerade wegen ihrer offensichtlich großen Zuneigung zur „royalen Biene“ nur eine geringe Rolle in diesem Buch spielt, ebenso wenig wie Abhandlungen über die sattsam beschriebene böse Varroa destructor, hat seinen besonderen Reiz. Ja, nachgerade entspannt es sogar, ist es fast wie ein altmodisches Märchenbuch aus „1000 und einem Schwarm“ mit einem klaren Schema aus Gut und Böse – wobei wir es hier überwiegend mit dem „Gut“ zu tun bekommen.

Fazit

Empfohlen als Lese- und Bildernahrung für Bienenschwärmereien und Mittel gegen den Imkerblues, der einen regelmäßig überfällt ob der vielen Doe’s and Dont’s und der ständigen Thematisierung des Bienensterbens und der Bienenkrankheiten in anderen Sach- und Fachbüchern. Obwohl – ich bin mir nicht sicher, ob ich „Die Bienenkönigin“ aus dem Haupt-Verlag überhaupt in jene Kategorie einordnen möchte. Autobiografie oder Roadmovie (durch den kalifornischen Norden oder durch den Bienenstock) träfe es weit besser. Ganz sicher aber führt der Untertitel uns ein wenig an der Nase herum! Kein „Muss-ich-wissen“, doch das soll einem nicht am Kauf dieses enthusiastischen, sehr wertigen und ungewöhnlich gestalteten „Liebhaberobjekts“ hindern. Lust aufs Bienen(er)leben macht es auf alle Fälle – also gerne den Noch-Nicht-Imker/innen ans Herz bzw. auf den Gabentisch gelegt!

Kearney, Hilary: Die Bienenkönigin. Was jeder Hobbyimker wissen muss. 1. Aufl. Bern. Haupt Verl. 128 S. Haupt Natur. ISBN 978-3-258-08171-7.

Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek.