Am 7.2.2026 fand die Fachtagung Veitshöchheimer Imkerforum des Instituts für Bienenkunde und Imkerei (IBI) in der Aula der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) statt. Wie die Präsenzveranstaltung war auch die Online-Teilnahme sehr gut besucht.

Das Forum stand unter dem Thema „Imkerei im Wandel – Wie hat sich die Imkerei verändert und welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen?“. In loser Folge will ich auf unserem Blog meine Eindrücke und Take Home Messages vorstellen.

Begrüßung

Aus den Begrüßungsreden habe ich folgende Personalia mitgenommen:

- IBI: Mit dem 1.3.2026 wird die bisherige stellvertretende Leiterin Dr. Ingrid Illies offiziell die Leitung des IBI übernehmen. Sie folgt Dr. Stefan Berg nach, der Ende 2025 in den Ruhestand ging.

- Bay. StMELF: Die Gesamtleitung des Referats L3 Gartenbau, Weinbau, Bienen hat Dr. Andreas Becker übernommen. Referent für das Fachgebiet Bienen wird Thomas Rödel, bisher als Ansprechpartner im Kompetenzzentrum Förderprogramme für Bienen zuständig.

Berichte aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei

BeeCom, Honig- versus Wildbienen (Dr. Ingrid Illies)

Kooperationsprojekt des IBI zusammen mit der Universität Bayreuth. Laufzeit 2024 bis 2027.

- 2024 erfolgte eine Auswahl von Waldstandorten ohne Bienenstände im Umkreis. Die Standorte wurden floristisch kartiert. Weiterhin wurden zwei sogenannte Untersuchungskreise festgelegt, das sind Standortpaare, die später miteinander verglichen werden können.

- 2025 Aufstellung von jeweils sechs Bienenvölkern inkl. Stockwaagen in einem der Untersuchungskreise. Aufstellung von Nisthilfen für Wildbienen. Entnahme von Honig- und Bienenbrotproben. Erfassung der Wildbienen im April, Juli und August in allen Standorten.

- 2026 Erneute Erfassung der Wildbienen im April, Juli und August in allen Standorten. Entnahme von Honig- und Bienenbrotproben. Analyse der entnommenen Proben und Auswertung der Wildbienenkartierungen mit der Erfassung einer möglichen „Störung“ durch das Aufstellen der Bienenvölker.

Weitere Infos zum Projekt auf der Website des IBI: BeeCom

ZuFi, Zukunftsfähige Imkerei (Artur Kammerer)

Laufzeit 2023 bis 2026.

Herr Kammerer stellte die ZuFi-Datenbank vor. Seinen Vortrag gliederte er nach einer sogenannten Prozesslandkarte. Anhand ausgewählter Tätigkeiten der Imkerei demonstrierte er einen möglichen Einsatz der Datenbank.

In dem kostenlosen Magazin „Schule und Beratung“, herausgegeben vom StMELF, soll demnächst ein Artikel zum Projekt veröffentlicht werden. Hier der Link zum Magazin: https://www.stmelf.bayern.de/service/publikationen/fachmagazin-schule-und-beratung/index.html

Weitere Infos zum Projekt auf der Website des IBI: ZuFi

KliBi, Einfluss des Klimawandels auf die Imkerei (Lena Wehner)

Laufzeit 2023 bis 2026.

Ziel des Projekts ist die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf Bienen und die Imkerei. Generell gilt, dass die westl. Honigbiene durch entsprechende Verhaltensweisen sehr anpassungsfähig an ihre Umwelt ist. Dies hat jedoch auch seine Grenzen. Dazu stellte Frau Wehner Versuche zum Hitzestress von Bienen während ihrer Entwicklung vor. Hier exemplarisch ein Ergebnis: Werden Arbeitsbienen im 4. bis 5. Larvenstadium einer Temperatur von 42 °C ausgesetzt, haben sie eine signifikant kürzere Lebensdauer im Vergleich zur Kontrollgruppe. Für Drohnen gilt das ebenfalls, unabhängig davon, in welchem Larvenstadium sie einem Hitzestress von 42 °C durchgemacht hatten.

Weitere Infos zum Projekt auf der Website des IBI: KliBi

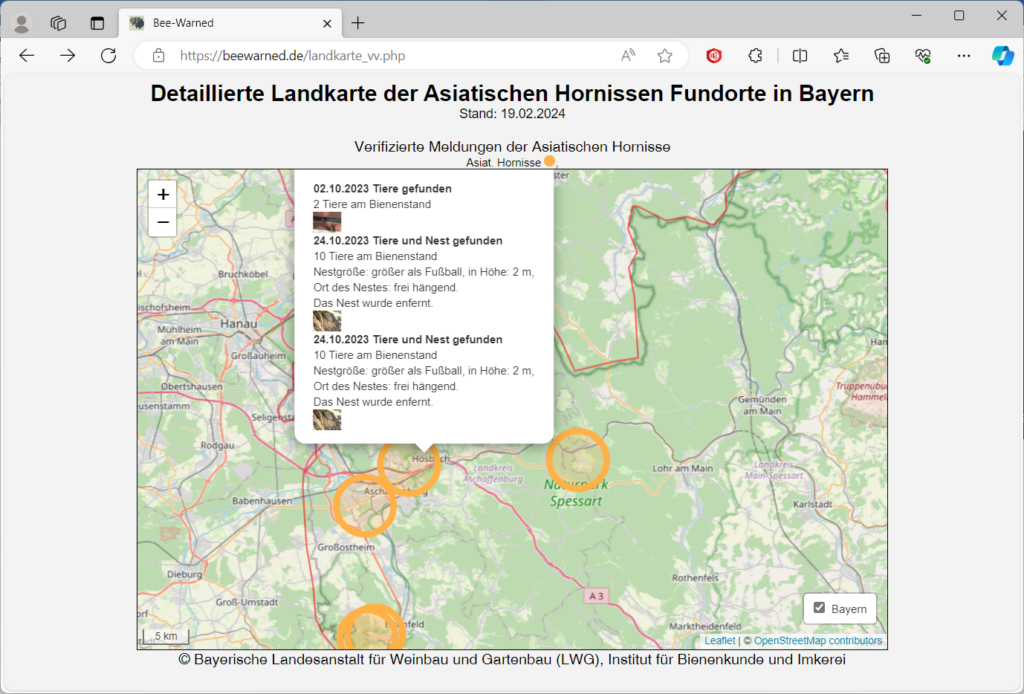

Velucord Projekt und Aktionsplan Vespa Velutina (Dr. Ronald Jäger)

Aus dem Vortrag von Dr. Jäger nehme ich drei Take Home Messages mit:

- Die Fraßbilder der Vespa velutina (Vv) unterscheiden sich deutlich im Vergleich zu Wespen. Vv zeigt grobe und zerklüftetet Fraßspuren und viele ausgefressene Hinterleiber. Wespen trennen dagegen Köpfe und Hinterleiber fein säuberlich ab. Diese Beobachtung beim Gemüll könnte Relevanz beim Nachweis von Schäden an Bienenvölkern im Hinblick auf Versicherungsleistungen haben.

- In Bayern werden Nester der Vv mit Aktivkohle bekämpft. Die Aktivkohle tötet die adulten Hornissen und einen Teil der offenen Brut. Verdeckelte Brut wird damit nicht abgetötet. Das heißt, dass nach einer Bekämpfung eine Zeit lang weiterhin Hornissen schlüpfen und somit Flugbetrieb am Nest zu beobachten ist. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die nachschlüpfenden Hornissen das Nest NICHT regenerieren können.

- In Foren und der Literatur wird die Stachellänge der Vv teilweise mit bis zu 7 mm angegeben. Dieser Wert gilt jedoch für die Vespa mandarina, die asiatische Riesenhornisse und nicht für die Vv. Messungen der Stachellänge der Vv reichen von 2,6 mm bis 4,5 mm, im Durchschnitt 3,4 mm. Hornissenschutzanzüge müssen daher mindestens 5 mm Dicke aufweisen!

Weitere Infos zum Aktionsplan auf der Website des IBI: Vespa velutina

Unser nächster Blogbeitrag befasst sich mit den weiteren Programmpunkten:

- Imkerei im Wandel – ist der Boom vorbei?

- Vermarktung im Wandel

- Bayerische Landesbienenzucht – Wo stehen wir?

- Milben, Hornissen & Co. – Neue und alte Gegenspieler der Honigbiene?

- Podiumsdiskussion