Vortragende Alexandra Klemisch, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Bamberg

„Bienenfreundliche Blumen in Garten, Balkon und Natur“ lautete der Vortragstitel am 6.4.2016 zum 1. Baunacher Nachhaltigkeitstag. In Vertretung von Claudia Kühnel referierte Alexandra Klemisch, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt Bamberg und hat dabei besonders die Wildbiene im Visier. Doch vergaß sie natürlich auch nicht die Honigbiene. Da wir jedoch selbst so häufig von Apis mellifera berichten, möchte ich den heutigen Weblog ebenfalls dem Schwerpunkt der „anderen Bienen“ widmen.

Vorab des kurzweiligen und kenntnisreichen Vortrags durften wir Melanie Schmitt die Bienenpatenurkunde überreichen. Sie nahm sie stellvertretend für die Stadtbücherei Baunach entgegen, denn nicht zuletzt geht das Thema des Nachhaltigkeitstags auf ihre Initiative zurück. Melanie und ihre Familie waren nämlich begeisterte Teilnehmer unseres letztjährigen Honigschleudertages und möchten nun auch die Baunacher und Reckendorfer Schulklassen ins Bienenthema „hineinschnuppern“ lassen. Ermöglicht wurde die für diese Zwecke vereinbarte Bienenpatenschaft übrigens durch die Spende von REWE-Kaufmann Philipp Smith, der auch unsere Bienen-InfoWabe mit finanzierte. Vielen Dank euch allen!

Bienenpatenurkundenübergabe an Melanie Schmitt (m.) für Stadtbücherei Baunach durch Bienen-leben-in-Bamberg.de, unterstützt von Phillip „REWE“-Smith, Baunach (re.). Danke für das Foto an Johannes „Technik-„Michel, Baunach.

Streuobstwiesen-Problematik

„Was früher als intensiv galt, ist heute „extensiv“, so Frau Klemisch und bezog sich auf die Streuobstwiesen, zu deren Beseitigung dermaleinst sogar Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden. Einige Flächen sind jedoch glücklicherweise erhalten geblieben und dienen, sofern nur selten oder abschnittsweise gemäht, zahlreichen Insekten Unterschlupf und Nahrung. Die Krux: Wer kann heute noch sensen? Denn für große Maschinen ist kein Durchkommen. Tipp: Sich einen persönlichen Kontakt zu einem „Schnitter“ verschaffen und sich’s zeigen lassen. Zum richtigen Zeitpunkt der Mahd befragt meinte Frau Klemisch, dass dieser nicht einmal so relevant wäre, sofern das Gras einige Zeit liegen bleiben könne.

Insektenhotels – nicht nur gut gemeint, auch gut gemacht!

Ein weiterer Tipp der versierten Fachfrau betrifft das Abräumen der Beete. Je später im Jahr, desto besser. Denn in den verwelkten Stengeln und Stielen nisten so manche Wildbienen und andere Insekten. Sie weist außerdem auf die allerorts verwendeten Insektenhotels hin, die zwar gute gemeinte, jedoch nicht immer gut gemachte Möglichkeiten des Nistens aufweisen.

Zurückgreifen solle man auf Harthölzer (Esche, Buche, Kirsche), längsseitig gesägt, um Rissen vorzubeugen, in der Lochung 10 / 8 / 6 mm und gerne auch noch enger bis 2 mm. Ein Mitglied im Verein für Obst und Gartenpflege Baunach, dem Veranstalter des heutigen Vortrags, bestätigte durch eigene positive Erfahrung, dass es außerdem zweijährig bzw. gut abgelagertes Holz sein müsse, an dem die Rinde drangelassen werden sollte. Außerdem keine kantigen, scharfen Locheingänge (also Versenkungen bohren) und am besten von Hand gebohrt in einer Tiefe von 10 cm bei 12 cm Holztiefe. Außerdem käme es auf einen sonnigen Standort an.

Zurückgreifen solle man auf Harthölzer (Esche, Buche, Kirsche), längsseitig gesägt, um Rissen vorzubeugen, in der Lochung 10 / 8 / 6 mm und gerne auch noch enger bis 2 mm. Ein Mitglied im Verein für Obst und Gartenpflege Baunach, dem Veranstalter des heutigen Vortrags, bestätigte durch eigene positive Erfahrung, dass es außerdem zweijährig bzw. gut abgelagertes Holz sein müsse, an dem die Rinde drangelassen werden sollte. Außerdem keine kantigen, scharfen Locheingänge (also Versenkungen bohren) und am besten von Hand gebohrt in einer Tiefe von 10 cm bei 12 cm Holztiefe. Außerdem käme es auf einen sonnigen Standort an.

Weitere Ingredenzien sind (abbröselbarer) Lehm, jedoch nutzt beispielsweise Stroh nur eher den Flohrfliegen. Ebenso weniger geeignet sind normale Ziegeln. Wenn schon, dann Strangfalzziegeln. Und wenn schon markhaltige Hohlstengel, dann nur senkrecht positioniert. Die Nistangebote des Insektenhotels sollten mit einem Drahtgeflecht in mindestens 6 cm Abstand vor Vögel geschützt werden. Es sei denn, man will gerade den Vögeln etwas Gutes tun.

Medienempfehlungen

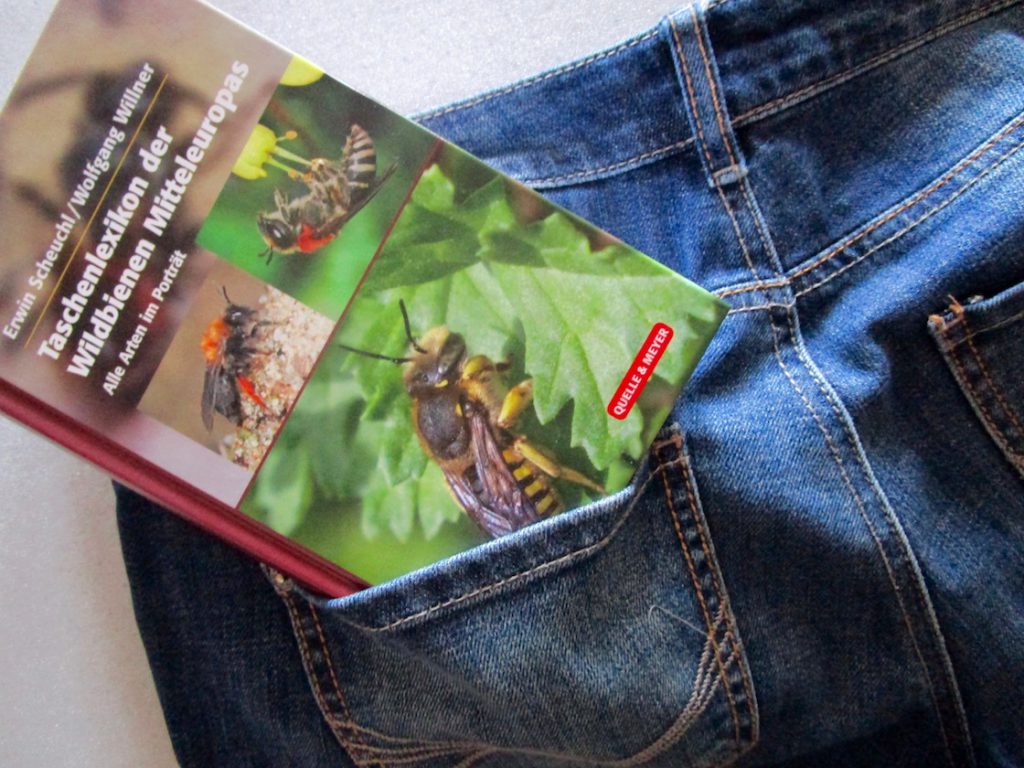

Zur Abrundung der Powerpoint-Präsentation wurden Flyer, Handzettel und Buchtipps aufgelegt. Besonders herausgehoben wurden die Sachbuchautoren Paul Westrich und Reinhard Witt. Melanie Schmitt flüsterte mir zu, dass sie in der Stadtbücherei eine eigene Abteilung zur Nachhaltigkeit eingerichtet hätten. Und auch wir von Bienen-leben-in-Bamberg.de verfügen über eine in der Bienen-InfoWabe in Bamberg, Bienenweg 1, aufgestellte Imkerbücherei, die wir aufgrund des heutigen Vortrages um weitere Titel anreichern werden. Über Spenden zu den neuen Buchtiteln* würden wir uns natürlich sehr freuen.

Mit gutem Beispiel voran

Das Landratsamt Bamberg geht übrigens im Bezug auf Blühwiesen mit gutem Beispiel voran. Was erst als „Versuchsgelände der Akzeptanz“ am Weg entlang zur Tiefgarage angelegt war, wurde von den Beschäftigten nachdrücklich gelobt. Schauen Sie doch selbst einmal dort vorbei und überzeugen Sie sich, um wie viel schöner doch Blühendes ist im Gegensatz zum Einheitsgrün lebensfeindlicher Teppichrasen. Der Appell von Alexandra Klemisch, immerhin eine Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH), verhallt heute sicherlich nicht unbeachtet: „Statt die Natur auszuräumen, einfach eine Ecke bewusst ohne große Eingriffe sein lassen. Brennnessel & Co. dürfen (selbstverständlich) sein. Argumentieren Sie deren hohe Nützlichkeit selbstbewusst.“

Dem können wir uns nur anschließen! Und empfehlen außerdem die Fortsetzung des Nachhaltigkeitstags bzw. der -tage am 27.04.2016 in Baunach im Bürgerhaus Lechner Bräu. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und kostenfrei!

* Gesamter Wert: € 244,48. Auszug der bestellten Bücher:

Weiterer Bericht:

Bienen, Insekten und der 1. Baunacher Nachhaltigkeitstag (Johannes Michel). In: NachrichtenamOrt. 08.04.2016.

Dass der „Schäätzer“ Imkerverein in Sachen Schulkinderbildung ein ganz rühriger und dafür sogar ausgezeichnet ist, das ist bekannt. In ihrem aktuellem Projekt jedoch waren auch die Erwachsenen gefragt, als es um die Neuanlage zweier Bienenblumenweiden ging. Daher war es uns eine Freude, den 1. Vorsitzenden des Imkervereins Scheßlitz und Umgebung e. V., Herbert Beck, am 29.05.2016 als Vortragenden zu „Blütenreiche Lebensräume“ in unserer Bienen-InfoWabe begrüßen zu dürfen.

Dass der „Schäätzer“ Imkerverein in Sachen Schulkinderbildung ein ganz rühriger und dafür sogar ausgezeichnet ist, das ist bekannt. In ihrem aktuellem Projekt jedoch waren auch die Erwachsenen gefragt, als es um die Neuanlage zweier Bienenblumenweiden ging. Daher war es uns eine Freude, den 1. Vorsitzenden des Imkervereins Scheßlitz und Umgebung e. V., Herbert Beck, am 29.05.2016 als Vortragenden zu „Blütenreiche Lebensräume“ in unserer Bienen-InfoWabe begrüßen zu dürfen. Noch blüht es an der Ortseinfahrt in Scheßlitz lange nicht so schön, der Rieger-Hofmann-Samen muss sich erst noch bewähren. Wichtig seien ein durchlässiger, gut vorbereiteter Boden und anfänglich genügend Feuchtigkeit. Beide Faktoren waren eher nicht gegeben, so dass der Start zunächst etwas holprig war. Zumal man sich gewünscht hätte, dass der eine oder andere ortsansässige Landwirt mit seinem Fuhrpark beim Grubbern einen kräftesparenden Beitrag hätte leisten können. Nun ja. Viel mehr Freude hingegen brachte der Lehrbienenstand am Scheßlitzer Rathausplatz, der bei allen in der Bevölkerung sehr gut ankommt.

Noch blüht es an der Ortseinfahrt in Scheßlitz lange nicht so schön, der Rieger-Hofmann-Samen muss sich erst noch bewähren. Wichtig seien ein durchlässiger, gut vorbereiteter Boden und anfänglich genügend Feuchtigkeit. Beide Faktoren waren eher nicht gegeben, so dass der Start zunächst etwas holprig war. Zumal man sich gewünscht hätte, dass der eine oder andere ortsansässige Landwirt mit seinem Fuhrpark beim Grubbern einen kräftesparenden Beitrag hätte leisten können. Nun ja. Viel mehr Freude hingegen brachte der Lehrbienenstand am Scheßlitzer Rathausplatz, der bei allen in der Bevölkerung sehr gut ankommt. Im Anschluss seines bilderreichen Vortrags beantwortete Herbert Beck einige Fragen rund um Honig, Propolis und Pollen. Mit rund 50 Bienenstöcken und seiner praktischen Erfahrung bei der Herstellung aller damit verbundenen Nebenprodukte war es unserem Imkerkollegen ein Leichtes, kenntnisreich darauf einzugehen. Gleich am nächsten Tag wolle man vorbei fahren, so ein Besucherpaar, dass sich flugs die Adresse geben ließ.

Im Anschluss seines bilderreichen Vortrags beantwortete Herbert Beck einige Fragen rund um Honig, Propolis und Pollen. Mit rund 50 Bienenstöcken und seiner praktischen Erfahrung bei der Herstellung aller damit verbundenen Nebenprodukte war es unserem Imkerkollegen ein Leichtes, kenntnisreich darauf einzugehen. Gleich am nächsten Tag wolle man vorbei fahren, so ein Besucherpaar, dass sich flugs die Adresse geben ließ. Wer noch mehr zum Thema Natur wissen wollte: unsere Sammelordner, viele Bücher sowie sorgfältig zusammengestelle Listen mit bienenfreundlichen Pflanzen für Balkon, Garten, Wiese oder großfläche Ansaaten stehen in einer eigenen Abteilung bereit. Eine kleine Auswahl davon war in Ankündigung des Vortragsthemas im Schaufenster der Bienen-InfoWabe ausgestellt.

Wer noch mehr zum Thema Natur wissen wollte: unsere Sammelordner, viele Bücher sowie sorgfältig zusammengestelle Listen mit bienenfreundlichen Pflanzen für Balkon, Garten, Wiese oder großfläche Ansaaten stehen in einer eigenen Abteilung bereit. Eine kleine Auswahl davon war in Ankündigung des Vortragsthemas im Schaufenster der Bienen-InfoWabe ausgestellt. Und bereits nächsten Sonntag, den 05.06.2016, geht es von 16-17 Uhr wieder um das Thema „Trachtpflanzen“. Diesmal um eine einzige nur, nämlich den unglaublichen Allrounder Lavendel. Geschichten und Wissenswertes erfahren Sie von der Heilpraktikerin Elke Puchtler aus Adelsdorf. Dr. Puchtler ist zudem Dipl.-Biologin, besitzt einen wunderbaren „Kräuterspiralgarten“ in Stammbach und führt alljährlich durch den Erlangener Botantischen Garten bzw. den Aromagarten – wir berichteten.

Und bereits nächsten Sonntag, den 05.06.2016, geht es von 16-17 Uhr wieder um das Thema „Trachtpflanzen“. Diesmal um eine einzige nur, nämlich den unglaublichen Allrounder Lavendel. Geschichten und Wissenswertes erfahren Sie von der Heilpraktikerin Elke Puchtler aus Adelsdorf. Dr. Puchtler ist zudem Dipl.-Biologin, besitzt einen wunderbaren „Kräuterspiralgarten“ in Stammbach und führt alljährlich durch den Erlangener Botantischen Garten bzw. den Aromagarten – wir berichteten.