Der Bienenforscher Jürgen Tautz, emeritierter Professor der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Leiter des interdisziplinären HOBOS-Projekts, hielt am 29.10.2017 einen Vortrag zu seinem jüngsten Werk „Die Honigfabrik“.

Sturm Herwart zum Trotz machten wir uns mit Bienenpatin Gabriele Loskarn, die die Idee dazu hatte, nach Würzburg ins „Theater am Neunerplatz“ auf und trafen auf rund 100 weitere Matineegäste. Mitveranstalter waren die Akademische Buchhandlung Knodt und der Unterfränkische Bienenzuchtverein Würzburg e. V.

Sturm Herwart zum Trotz machten wir uns mit Bienenpatin Gabriele Loskarn, die die Idee dazu hatte, nach Würzburg ins „Theater am Neunerplatz“ auf und trafen auf rund 100 weitere Matineegäste. Mitveranstalter waren die Akademische Buchhandlung Knodt und der Unterfränkische Bienenzuchtverein Würzburg e. V.

Während der Signierstunde zeigte sich Tautz bei unserem kurzen Gespräch interessiert an unserer „Bamberger Schulbiene“. So ist der mit dem Communicator-Preis der DFG ausgezeichnete Tautz doch selbst ein eifriger Botschafter an und für Schulen mit zahlreichen gesponserten Projekten. Von einem davon waren wir bereits selbst Nutznießer.

Während der Signierstunde zeigte sich Tautz bei unserem kurzen Gespräch interessiert an unserer „Bamberger Schulbiene“. So ist der mit dem Communicator-Preis der DFG ausgezeichnete Tautz doch selbst ein eifriger Botschafter an und für Schulen mit zahlreichen gesponserten Projekten. Von einem davon waren wir bereits selbst Nutznießer.

Der Vortrag

Tautzens Vortrag war für Laien gut verständlich, doch konnte er auch Imkern manch überraschende Erkenntnis bieten, falls man das Buch noch nicht gelesen haben sollte. Im Wesentlichen ging es um Bienen und ihre Lebens- und Kommunikationsweisen, doch unternahm er auch historische Ausflüge in die Imkerei, deren Vertreter und ihren Beobachtungen, z. B. die von Karl von Frisch zum Bienentanz, der eher eine „schlampige“ Botschaft denn genaue Zieldefinitionen ausendet; oder zu Chrstian Konrad Sprengel und seinem wegen der Darstellung von „Blümchensex“ erst posthum akzeptierten Werk „Entdecktes Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ aus dem Jahre 1793.

Tautzens Vortrag war für Laien gut verständlich, doch konnte er auch Imkern manch überraschende Erkenntnis bieten, falls man das Buch noch nicht gelesen haben sollte. Im Wesentlichen ging es um Bienen und ihre Lebens- und Kommunikationsweisen, doch unternahm er auch historische Ausflüge in die Imkerei, deren Vertreter und ihren Beobachtungen, z. B. die von Karl von Frisch zum Bienentanz, der eher eine „schlampige“ Botschaft denn genaue Zieldefinitionen ausendet; oder zu Chrstian Konrad Sprengel und seinem wegen der Darstellung von „Blümchensex“ erst posthum akzeptierten Werk „Entdecktes Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ aus dem Jahre 1793.

Gegenstand von Tautzens Ausführungen waren ferner die Gedächtnisleistungen von Bienen (Labyrinth-Lernen, Mengenlehre, Schwarmintelligenz, Entscheidungen treffen) und die verschiedenen wohlgeordneten Arbeitsabläufe im Bienenstock. Er strich dabei vier Aspekte besonders heraus: Wachs, Klima, Bauen und Heizen. Kurz auf Letzteres eingegangen:

Gegenstand von Tautzens Ausführungen waren ferner die Gedächtnisleistungen von Bienen (Labyrinth-Lernen, Mengenlehre, Schwarmintelligenz, Entscheidungen treffen) und die verschiedenen wohlgeordneten Arbeitsabläufe im Bienenstock. Er strich dabei vier Aspekte besonders heraus: Wachs, Klima, Bauen und Heizen. Kurz auf Letzteres eingegangen:

Heranwachsende Bienen, welche nur ein halbes Grad mehr an Heinzwärme durch die Heizerbienen erhält, reagieren später verändert sensibel auf die Umwelttemperatur. Sie beginenn also aufgrund eines veränderten Wärmeempfindens früher oder später als andere mit dem Fächeln. Diesem Phänomen geht man in der Epigenetik nach. (Anmerkung: Grob gesagt also, die Aktivierung von Genen aufgrund von Umwelteinflüssen.)

Doch nicht so sehr die Details des Vortrags, sondern vielmehr widme ich mich mit meinen Blogbericht den Fragen aus dem Publikum.

Publikumsfragen

Seit wann befassen Sie sich mit Bienen?

Durch ein von Martin Lindauer (Schüler des Nobelpreisträgers Max von Frisch) geschenktes Bienenvolk habe ich Blut geleckt und mein Forschungsgebiet verändert. (Anmerkung: Fachgebiete Tautz‘ sind Biologie, Geographie, Physik, Zoologie und Neurobiologie.)

Wie erhalte ich einen bienenfreundlichen Garten?

AW: Beispielsweise mit der Veitshöchheimer Bienenweide über die LWG. (Unser Linktipp.)

Werden Bienen von Neo-Nikotinoiden geschädigt? Verlieren sie ihren Orientierungssinn?

AW: Menzel hat bewiesen, dass Bienen durch Schädungen ihres „Gehirns“ (Anm. Es handelt sich um das Oberschlundganglion) tatsächlich die Orientierung verlieren können und nicht in ihren Stock zurückfinden. (Anmerkung: … und wenn sie zurückfinden, eine eingeschränkte Kommunikationsleistung aufweisen.) Es ist auch nicht vorstellbar, dass Insektenvernichter nicht auch die Biene schädigen kann, da diese eben auch ein Insekt ist. Die Darstellung der Industrie von „Bienenfreundlichkeit“ kann nicht korrekt sein.

Gibt es das Bienensterben wirklich?

AW: Bienen können nachgezüchtet werden, es besteht also keine Sorge, dass wir eines Tages keine Honigbienen mehr hätten. Doch hat ganz allgemein das derzeitige Insektensterben dramatische Ausmaße angenommen. Oder wie viele Schmetterlingsarten haben Sie heuer schon gesehen? (AW aus dem Publikum: Drei Arten). Oder wie dreckig ist Ihre Windschutzscheibe nach mehrstündiger Autobahnfahrt?

Gibt es bei uns noch wilde Bienenvölker?

AW: Es gibt mehr, als man denkt. Für ein aktuelles Projekt sind wir über Meldungen von verwilderten Honigbienenvölker dankbar. (Anmerkung: Wir selbst kennen ebenfalls zwei Stellen in Bamberg, wo wir über die Jahre emsiges Win- und ausfliegen von wildlebenden Honigbienen beobachten. Unsere Theorie jedoch ist, dass es immer wieder neue Schwärme sind, die sich einnisten. Denn eines von sechs Entscheidungsfaktoren bei der Wohnungssuche sind laut T. D. Seeley, ob der Bau bereits Waben aufweist.)

Sprechen Bienen verschiedene Sprachen?

AW: Es wurden tatsächlich Unterschiede in der Tanz“sprache“ festgestellt. Asiatische Bienen lernen dabei leichter eine europäische Sprache als andersherum.

Schädigen gentechnisch veränderte Pflanzen die Bienen?

AW: Nein, das tun sie nicht. Was aber zum Beispiel schädigt, ist, wenn ein Volk Pollen von nur einer einzigen Pflanze wie Raps einbringt. Sie brauchen unterschiedliche Pollen, um gesund zu bleiben.

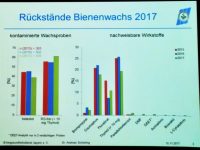

Wie hoch ist die Belastung des Honigs in Städten?

AW: Giftstoffe werden vom Körper der Biene (Anmerkung: den Malpighischen Gefäßen) herausgefiltert. Untersuchungen sogar an stark belasteten Flughäfen ergaben keine nennenswerten Rückstände. (Anmerkung: Siehe dazu unser Bericht vom Imkerforum 2017 zu „Rückstände in Honig und Pollen“).

Könnte man am Ringpark in Würzburg nicht auch Bienenvölker aufstellen?

AW: Prinzipiell wäre das möglich. (Anmerkung: Nicht die Abgase dürften das Problem werden, vielmehr einzukalkulierender Vandalismus oder Diebstahl.)

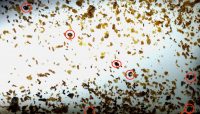

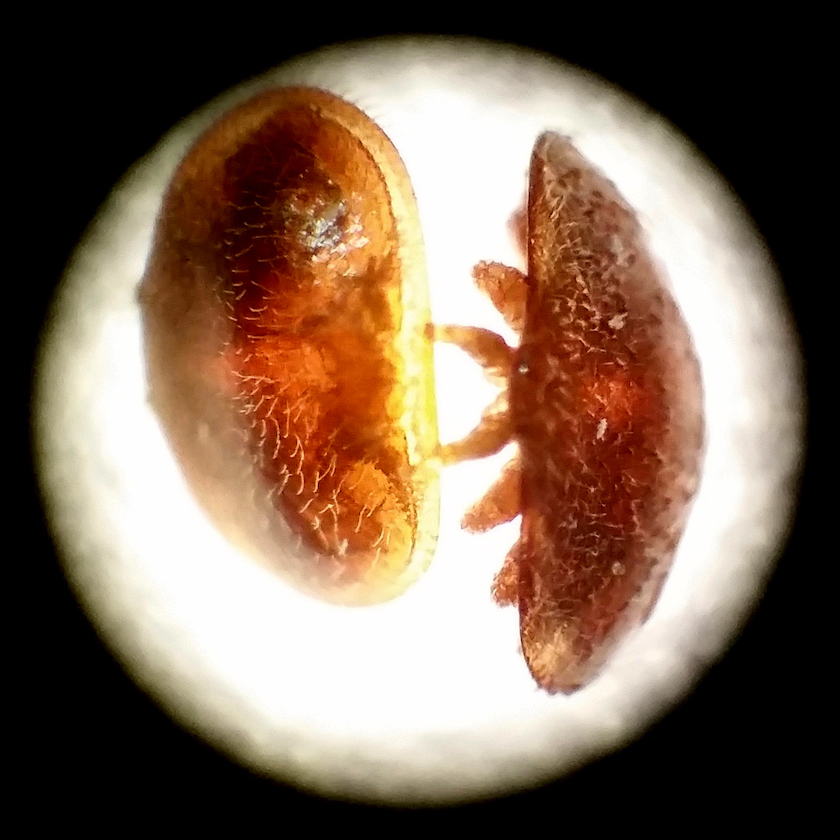

Gibt es Neuigkeiten zur Varroabekämpfung?

AW: Es wird an mehreren Enden geforscht.

Wie wird die Königin gewählt?

AW: Nicht die einzelne Biene entscheidet, wer Königin wird, sondern es ist eine (für uns nicht nachvollziehbare) Entscheidung aller Bienen. Soll eine Larve Königin werden, wird sie besonders gefüttert. Es werden außerdem mehrere Königinnen herangezogen, wobei nur eine übrig bleibt. Die stärkeren stechen die Schwächeren ab, bzw. die ältere Königin schwärmt vor dem Schlüpfen der Jüngeren aus.

Was passiert, wenn Bienen das giftige Jakobskreuzkraut zu sich nehmen?

AW: Für die Bienen selbst bedeutet es keine Vergiftung. Ist allerdings zuviel davon im Honig, ist es für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Die Imker wissen das aber in aller Regel, dass, wenn es zu viel Jakobskreuzkraut (auch Rhododendron ist giftig) in der Umgebung gibt, ihr Honig belastet ist und vertreiben ihn nicht. Hier in Süddeutschland ist das – im Gegensatz zu Norddeutschland – noch kein Problem.

Haben Bienen Suchtprobleme bei Neonikotinoiden?

AW: Nein, allerdings gibt es Suchterscheinungen bei Koffein und Alkohol. (Anmerkung: Forschungen ergaben, dass Bienen dummerweise sogar lieber in neonikotinoid belasteten Feldern sammeln als in unbehandelten. Möglicherweise riecht der Nektar attraktiver? Linktipp Zeit-Online.)

Warum sterzeln Bienen, wenn keine Königin im Stock ist?

AW: Es ist eine Art Notruf, um das Volk zsammenzurufen.

Wo übernachten die Bienen, wenn sie zwei Tage lang brauchen, um zu ihrem Stock zurückzukehren? (Der Fragende nahm Bezug auf die Schilderung Tautz’ens zu einem Versuch in Australien mit ausgesetzten Völkern im Bezug auf ihren Orientierungssinn.)

AW: Sie klammern sich an Pflanzenteile an und „hängen ab“.

Beim Beschreiben von möglichen Wohnungen nach dem Ausschwärmen – geschieht diese subjektiv?

AW: Bienen besitzen einen angeborenen Standard, der sie die Qualität einer neuen Behausung für alle Bienen nachvollziehbar beschreiben lässt. (Anmerkung: In aller Ausführlichkeit beantwortet diese Frage T. D. Seeley in seinem Werk „Bienendemokratie“)

Fliegen Bienen über Wasser?

AW: Ja, aber nicht gerne, da sie durch fehlenden Landmarken kein gutes Zeitgefühl mehr haben.

Erhält nur die Königin Gelee Royale?

AW: Alle Eier erhalten in den ersten 2,5-3 Tagen Gelée Royale. Ab dem Larvenstadium erhalten sie einen Brei aus Pollen und Nektar. Soll aus einer Larve (= Made) eine Königin werden, wird diese weiterhin und bis an ihr Lebensende mit Gelée Royale gefüttert.

Wer jetzt Appetit auf weitere Details hat, dem legen wir „Die Honigfabrik“ ans Herz, und wer die Originalsignatur von Prof. Dr. Jürgen Tautz sehen möchte, unsere Imker-Bibliothek, aus der Bienenpat(inn)en der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de sowie die Mitglieder des Imker und Bienenzuchtvereins Bamberg und Umgebung e. V. gerne etwas ausleihen dürfen.

Es wird heiß. Sehr heiß. Und nicht nur in Würzburg, wo man 2017 an 31 Tagen über 30 C gemessen hatte. Im „alten Jahrhundert“, also vor der Jahrtausendwende, waren’s 2-3 Tage, so Klaus Körber, Sachgebietsleiter Baumschule der LWG am Veitshöchheimer Imkertag in seinem Vortrag „Bienenbäume der Zukunft“. Die Prognose: Ende dieses Jahrhunderts bis zu 50 Hitzetage. Die zentrale Frage wird WASSER sein. Davon hatte Würzburg 20-25% weniger als vor dem Jahr 2010.

Es wird heiß. Sehr heiß. Und nicht nur in Würzburg, wo man 2017 an 31 Tagen über 30 C gemessen hatte. Im „alten Jahrhundert“, also vor der Jahrtausendwende, waren’s 2-3 Tage, so Klaus Körber, Sachgebietsleiter Baumschule der LWG am Veitshöchheimer Imkertag in seinem Vortrag „Bienenbäume der Zukunft“. Die Prognose: Ende dieses Jahrhunderts bis zu 50 Hitzetage. Die zentrale Frage wird WASSER sein. Davon hatte Würzburg 20-25% weniger als vor dem Jahr 2010. Nach dieser einleitenden Hiobsbotschaft präsentiert Körber zahlreiche Fotos – gerne mit Bienen, die sich bekanntermaßen immer nur schwer ablichten lassen – von bienenfreundlichen Bäumen auf. Bäume, die uns noch oder weiterhin, aber auch nicht mehr dienen können, und einige Einzubürgernde, die uns – Fremdlinge hin oder her – neu begleiten könnten. Lediglich Einheimische zu bevorzugen macht keinen Sinn mehr, der Zug ist längst abgefahren. Ganz abgesehen davon – auch die Kastanie war mal ein Fremdling hierzulande, und Tausende anderer Pflanzen ebenfalls.

Nach dieser einleitenden Hiobsbotschaft präsentiert Körber zahlreiche Fotos – gerne mit Bienen, die sich bekanntermaßen immer nur schwer ablichten lassen – von bienenfreundlichen Bäumen auf. Bäume, die uns noch oder weiterhin, aber auch nicht mehr dienen können, und einige Einzubürgernde, die uns – Fremdlinge hin oder her – neu begleiten könnten. Lediglich Einheimische zu bevorzugen macht keinen Sinn mehr, der Zug ist längst abgefahren. Ganz abgesehen davon – auch die Kastanie war mal ein Fremdling hierzulande, und Tausende anderer Pflanzen ebenfalls. Selbstverständlich lassen wir seine Liste auch dem Garten- und Friedhofsamt Bamberg zukommen, welches bekanntermaßen positiv auf fachlich fundierte Informationen reagiert. Denn nur über ein gut funktionierendes, dabei regional ausgerichtetes Inormationsnetzwerk lassen sich neue Ergebnisse rasch in den städtischen Kontext integrieren.

Selbstverständlich lassen wir seine Liste auch dem Garten- und Friedhofsamt Bamberg zukommen, welches bekanntermaßen positiv auf fachlich fundierte Informationen reagiert. Denn nur über ein gut funktionierendes, dabei regional ausgerichtetes Inormationsnetzwerk lassen sich neue Ergebnisse rasch in den städtischen Kontext integrieren. Ja, in der Forschung tut sich ständig etwas Neues, beispielsweise beim Projekt Stadtgrün 2021. (Siehe dazu auch unseren Bericht des Imkerforums 2016.). In diesem Netzwerk sind Praxiserfahrungen mit den Versuchsbaumarten gefragt. Alle bayerischen Städte und Gemeinden können hierbei mitmachen. Natürlich ist die Buchführung über einzelne Bäume sehr zeitaufwändig. Daher sind Forenbeiträge wie auf dem Imkertag als Momentaufnahmen sicherlich auch bei vortragenden Spezialisten willkommen. Wir berichteten jedenfalls über unsere zwei Koelreuteria paniculata (Blaseneschen), die als neuer „Klimabaum“ vom Gartenamt an die Bienen-InfoWabe gepflanzt wurde und im vergangenen Jahr keine Blütenrispen trieben. Der Grund: Frostempfindlichkeit. Dennoch – die zierlichen, jedoch immerhin schon über 2 Meter großen Bäume haben es gut überstanden und sind heuer wieder eine wunderbare Juli/August-Blütenweide.

Ja, in der Forschung tut sich ständig etwas Neues, beispielsweise beim Projekt Stadtgrün 2021. (Siehe dazu auch unseren Bericht des Imkerforums 2016.). In diesem Netzwerk sind Praxiserfahrungen mit den Versuchsbaumarten gefragt. Alle bayerischen Städte und Gemeinden können hierbei mitmachen. Natürlich ist die Buchführung über einzelne Bäume sehr zeitaufwändig. Daher sind Forenbeiträge wie auf dem Imkertag als Momentaufnahmen sicherlich auch bei vortragenden Spezialisten willkommen. Wir berichteten jedenfalls über unsere zwei Koelreuteria paniculata (Blaseneschen), die als neuer „Klimabaum“ vom Gartenamt an die Bienen-InfoWabe gepflanzt wurde und im vergangenen Jahr keine Blütenrispen trieben. Der Grund: Frostempfindlichkeit. Dennoch – die zierlichen, jedoch immerhin schon über 2 Meter großen Bäume haben es gut überstanden und sind heuer wieder eine wunderbare Juli/August-Blütenweide.