Das Hauptthema war Schwarmverhinderung, aber auch, was zu tun ist, wenn das Verhindern nicht geklappt hat und ein Schwarm einzufangen ist. Auch eine Wiederholung zur Ablegerbildung stand als Lerneinheit im Modul 5 des BLIB-Imkerkurses für Anfänger am 30.04.2022 auf dem Programm – durchgeführt bei gerade noch so akzeptablen Wetterbedingungen. Erst am Nachmittag schüttete es bei einigen Donnerschlägen.

Einblick in den natürlichen Schwarmvorgang

Es wäre natürlich ein großer Zufall, stünde uns jedesmal zum Kursmodul ein gerade ausgezogener Schwarm zur Verfügung. Da diese ohnehin meist in der Mittagszeit ab ca. 12.00 bis 14.00 Uhr ausziehen, bekämen wir erst zum Kursende Gelegenheit einer praktischen Übung. So mussten sich die 15 Teilnehmenden mit einer gedanklichen Trockenübung begnügen.

Es wäre natürlich ein großer Zufall, stünde uns jedesmal zum Kursmodul ein gerade ausgezogener Schwarm zur Verfügung. Da diese ohnehin meist in der Mittagszeit ab ca. 12.00 bis 14.00 Uhr ausziehen, bekämen wir erst zum Kursende Gelegenheit einer praktischen Übung. So mussten sich die 15 Teilnehmenden mit einer gedanklichen Trockenübung begnügen.

Material zum Schwarmeinfangen

- Schwarmfangkasten (Eimer, Karton)

- Deckel

- Sprühflasche mit Wasser

Vorgang

- Für sicheren Stand sorgen (von mehr als Haushaltsleiterhöhe ist dringend abzuraten!)

- Schwarm mit Wasser einsprühen

- Eimer unter den Schwarm halten

- Kurz und kräftig auf den Ast schlagen oder kräftig das Buschwerk schütteln

- Schwarm „klatscht“ in den Schwarmfangkasten

- Unter den noch oben verbliebenen Bienen abstellen, Deckel drauf mit einem Spalt als Einflugloch, ein paar Stunden warten, bis die restlichen (Kundschafter-)Bienen zurückgekehrt sind

- Umschütten in leere Zarge, bestücken mit 10 Mittelwandrähmchen

Was aber geht im Volk vor sich, wenn Imker/innen nicht für ein vorweggenommenes Schwarmgeschehen sorgen?

„Drei, Fünf, Acht, eine Königin ist gemacht“.

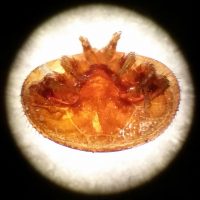

Das Schwärmen ist ein natürlicher Vorgang der Volksvermehrung. Sobald es in der Bienenwohnung zu eng wird oder die Pflegebienen unterbeschäftigt sind, legen die Arbeitsbienen mehrere Weiselzellen an und füttern das Ei ab dem 3. Tag weiterhin mit Gelée Royale statt „nur“ mit Nektar, Honig und Pollen. Die so entstehenden künftigen Königinnenlarven werden am 8. Tag verdeckelt und schlüpfen am 16. Tag, getreu der Formel „Drei, Fünf, Acht – eine Königin ist gemacht“.

Das Schwärmen ist ein natürlicher Vorgang der Volksvermehrung. Sobald es in der Bienenwohnung zu eng wird oder die Pflegebienen unterbeschäftigt sind, legen die Arbeitsbienen mehrere Weiselzellen an und füttern das Ei ab dem 3. Tag weiterhin mit Gelée Royale statt „nur“ mit Nektar, Honig und Pollen. Die so entstehenden künftigen Königinnenlarven werden am 8. Tag verdeckelt und schlüpfen am 16. Tag, getreu der Formel „Drei, Fünf, Acht – eine Königin ist gemacht“.

Kurz nach dem Verdeckeln kann sich bereits Schwarmstimmung breit machen, die kaum mehr zu stoppen ist. Denn das Volk braucht Vorbereitungszeit. Nun wird die alte Königin nicht mehr gefüttert, stattdessen quer durch den Stock gejagt. Das Fitnessprogramm lässt sie abnehmen und somit wieder flugtauglich werden.

VoM Quaken und Tuten

Ist die junge Königin ab dem 16. Tag schlupfbereit, beginnt diese zu Quaken. Hervorgerufen wird das durch die Vibrationen ihrer Brustmuskeln, die über die Wabenwände übertragen werden. Alarmsignal für die alte Königin, spätestens jetzt mit rund der Hälfte ihres Volkes auszuschwärmen. Die alte Königin tutet allerdings zurück, solange sie wetterbedingt noch nicht ausschwärmen kann. Dann wartet die junge Königin noch ein wenig mit dem Geborenwerden … meistens jedenfalls!

Ist die junge Königin ab dem 16. Tag schlupfbereit, beginnt diese zu Quaken. Hervorgerufen wird das durch die Vibrationen ihrer Brustmuskeln, die über die Wabenwände übertragen werden. Alarmsignal für die alte Königin, spätestens jetzt mit rund der Hälfte ihres Volkes auszuschwärmen. Die alte Königin tutet allerdings zurück, solange sie wetterbedingt noch nicht ausschwärmen kann. Dann wartet die junge Königin noch ein wenig mit dem Geborenwerden … meistens jedenfalls!

Von diesem Quaken und Tuten in einer Art Wechselgesang hatte auch unser Teilnehmer Hans berichtet, dessen Vater über ein Bienenhaus verfügte, in dem das Bienen-Hörspiel hin und wieder zu verfolgen war. Weitere Geräusche kommen von den Spurbienen. Indem sie die Bienen aufrütteln und mit dem Brustbereich für Vibrationen sorgen, erzeugen sie eine Aufbruchsstimmung. Welche Bienen sich der Gruppe der schwärmenden anschließen und welche Bienen im Stock zurückbleiben, ist noch nicht erforscht worden.

Die alte Königin schwärmt aus – und dann?!

Sobald die alte Königin den Stock verlassen hat, schlüpft die Nachfolgerin. Auch diese beginnt zu tuten. Die ihr nächstfolgende junge Königin wird sodann von den Arbeitsbienen erst einmal am Schlüpfen gehindert, bis klar ist, ob die junge Königin in einem Nachschwarm ebenfalls aus dem Stock fliegt. Derartige Nachschwärme – es können durchaus mehrere sein! –, sind viel kleiner als der Vorschwarm. Sie erreichen die für das Überwintern notwendige Volksstärke nicht und werden daher von erfahrenen Imker/innen „verschmäht“.

Sobald die alte Königin den Stock verlassen hat, schlüpft die Nachfolgerin. Auch diese beginnt zu tuten. Die ihr nächstfolgende junge Königin wird sodann von den Arbeitsbienen erst einmal am Schlüpfen gehindert, bis klar ist, ob die junge Königin in einem Nachschwarm ebenfalls aus dem Stock fliegt. Derartige Nachschwärme – es können durchaus mehrere sein! –, sind viel kleiner als der Vorschwarm. Sie erreichen die für das Überwintern notwendige Volksstärke nicht und werden daher von erfahrenen Imker/innen „verschmäht“.

Aber auch das zurückgebliebene Volk zieht in punkto Nachschwärme die Reißleine. Sobald der Bien abschätzen kann, dass für das verbliebene Volk zu wenig Brut und Vorräte bleiben, werden die schlupfbereiten Königinnen nicht mehr vor dem Abstechen der zuletzt geschlüpften Königin geschützt. Die zuletzt geschlüpfte Königin geht dem Quaken ihrer Konkurrentinnen nach und sticht sie ungehindert von Arbeitsbienen in ihren Zellen ab. Der Stachel durchdringt das Wachs ohne Weiteres. Falls aber doch schon vorschnell eine Konkurrentin geschlüpft ist, entwickelt sich ein Kampf, den die stärkere Königin für sich gewinnt.

Aber auch das zurückgebliebene Volk zieht in punkto Nachschwärme die Reißleine. Sobald der Bien abschätzen kann, dass für das verbliebene Volk zu wenig Brut und Vorräte bleiben, werden die schlupfbereiten Königinnen nicht mehr vor dem Abstechen der zuletzt geschlüpften Königin geschützt. Die zuletzt geschlüpfte Königin geht dem Quaken ihrer Konkurrentinnen nach und sticht sie ungehindert von Arbeitsbienen in ihren Zellen ab. Der Stachel durchdringt das Wachs ohne Weiteres. Falls aber doch schon vorschnell eine Konkurrentin geschlüpft ist, entwickelt sich ein Kampf, den die stärkere Königin für sich gewinnt.

Nun kehrt wieder Ruhe im Stock ein. Für dieses Jahr gibt es keinen Honig mehr für die Imker/innen zu ernten, stattdessen aber vielleicht ein neues Volk einzufangen! Wie das vonstatten geht, kann hier nachgelesen werden.

Wer allerdings sein Wirtschaftsvolk zur Honiggewinnung behalten und unkontrolliertes Schwärmen mit oft sehr schlechten Überlebensaussichten für das Schwarmvolk vermeiden möchte (fehlende Quartiere und Varroabehandlung, zu wenig Futter zur Überwinterung), betreibt einmal wöchentlich eine Weiselkontrolle und sorgt für gezielte Schwarmvorwegnahme durch Ablegerbildung.

Weiselkontrolle zur Schwarmverhinderung UND Ablegerbildung

(Wiederholung M4)

Checkliste Material allgemein …

- Smoker mit Rauchmaterial (Hanf, Eierkarton, Pappe), Feuerzeug

- Stockmeißel

- Abkehrbesen

- Wasser zum Löschen der Smokerinhaltsreste

- Sicherheitsutensilien (Imkerhut, Tuch, Nelkenwasser, Globuli, Zeckenzange)

… und für Weiselkontrolle

- Taschenlampe

- ggf. Lupe

- Königinfangeisen / Königinabfangzange (oder Lockenwickler)

-> zum Separieren der Königin als Schutzmaßnahme - ggf. Zeichenutensilien, im Falle man auf eine ungezeichnete Königin stößt

- Schälchen für abgezwicktes Wachsmaterial

… und für Ablegerbildung

- siehe Checkliste im Modul 4 (intern in Kursorganisation)

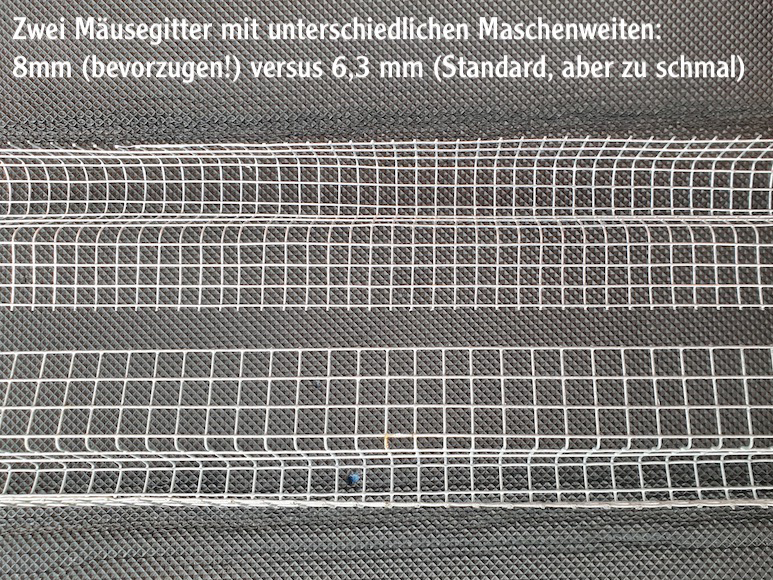

- Nachtrag: Falls keine Futterwabe zur Verfügung steht, kann auf eine Futtertasche (zweiwabenbreit!) mit Stroh als Aufstiegshilfe und gefüllt mit Zuckerwasser 1:1 verwendet werden. Um eine Räuberei zu verhindern, Flugloch unbedingt sehr eng halten!

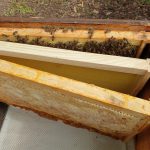

Vorgang Schwarmverhinderung bei geteiltem, zweizargigem Brutraum

- Mit Stockmeißel die Zargen an den Ecken voneinander lösen

- Blechdeckel abnehmen und umgedreht in die Nähe legen

- Abnehmen des ungeöffneten Honigraums. Nicht am Boden in das Gras abstellen, sondern auf der umgedrehten Blechhaube

- Abnehmen des Absperrgitters unter Rauchgaben

- Ankippen und Vorziehen des (oberen) Brutraums an den Kanten des unteren Brutraums entlang

- Falls Zarge zu schwer wird oder man es sich bequem machen möchte, kann diese vollständig senkrecht aufgestellt werden

- Erster Kontrollblick nach Weiselzellenbesatz. Dazu können die Rähmchen der oberen aufgestellten Zarge etwas auseinander bewegt (aufgefächert) werden, um auch in die Ecken sehen zu können

- Kontrollieren, ob (an Position 2 bzw. 9) der Drohnenrahmen bereits verdeckelt ist (Falls ja, im Anschluss der Weiselkontrolle Drohnenrahmen schneiden. Folgt im nächsten Kursteil)

- Bei Sichtung von Weiselzellen: Entscheidung treffen, ob ein Ableger¹ (Brutbrett mit Eiern und ggf. optimal mit einer intakten Weiselzelle) gebildet werden soll. Falls ja:

- Abzählen der Rähmchenposition

- Dieses Rähmchen nach dem Wiederaufsetzen der Zarge vorsichtig als eine der ersten ziehen und in den Ablegerkasten (an Randposition) setzen

- Ersatzrähmchen (Mittelwandwabe) parat halten

- Vollständiges Durchsehen der Rähmchen, vor allem an den Wabenecken, und Weiselzellen entfernen.

ACHTUNG: Aufpassen auf die Königin! Am besten mit einem Königinnenfanggerät separieren (Dunkel halten, sie ist helles Licht nicht gewohnt) - Falls Drohnenrahmen mindestens zu Dreiviertel ausgebaut und verdeckelt ist, diesen entfernen, ausschneiden (Material in Plastiktüte oder gut verschließbaren Eimer, ggf. einfrieren, später ausschmelzen, da wertvolles Neuwachs) und wieder an selbige Position einsetzen

- Falls Brutwabe(n) für Ableger entnommen wurde, Ersatzrähmchen (Mittelwand) an die Stelle der entnommenen Wabe einsetzen

- Oberen Brutraum wegstellen (Achten auf Richtung, er soll später wieder genau so aufgesetzt werden, wie man ihn abgenommen hat)

- Unteren Brutraum durchsehen

- Fertig? Rauch geben. Dann wieder zweiten Brutraum aufsetzen

- Falls Königin gekäfigt, wieder einlaufen lassen

- Sind alle Rähmchen vollständig? (Drohnenrahmen und ggf. frisches Mittelwandrähmchen bei Brutwabenentnahme). Sind alle Rähmchen wieder eng zusammengerückt (Einhalten des Bee Space)?

- Rauch geben. Absperrgitter aufsetzen

- Honigraum, Folie, Deckel und Blechhaube aufsetzen.

¹Auf das Bilden von Zwischenablegern (oben aufgesetzt) und Fluglingen (unten angesetzt) oder Brutlingen als weitere Möglichkeiten der Schwarmverhinderung neben dem Weiselzellenbrechen sind wir nicht eingegangen. Dies ist Stoff für ein Vertiefungsseminar, das nach genügender Bedarfsmeldung angeboten werden kann.

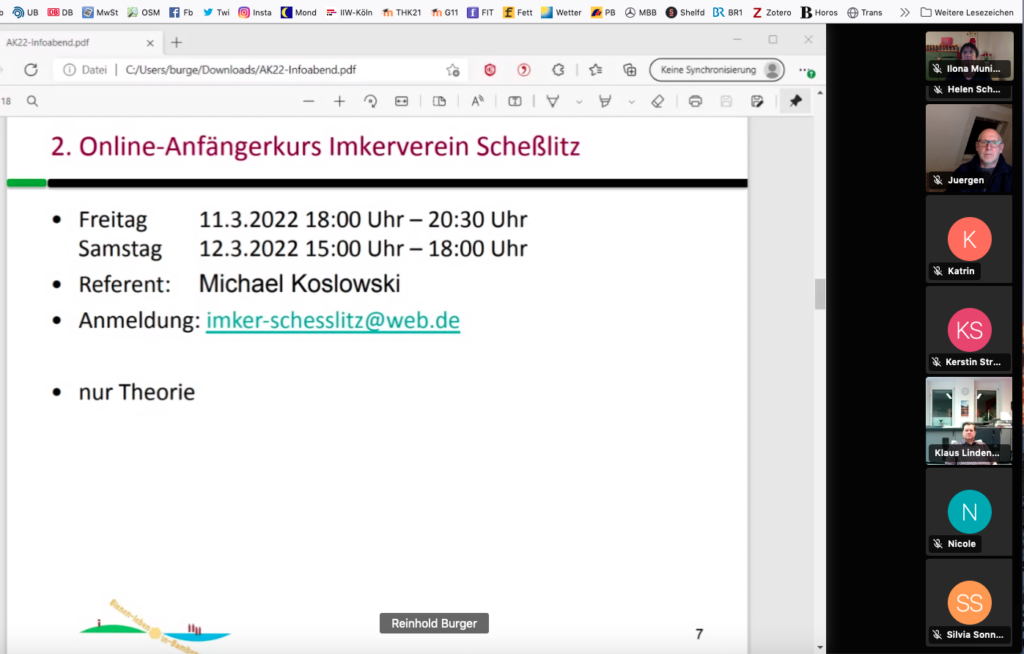

Zum Infoabend zu den Imkerkursen für die Region Bamberg meldeten sich bereits etliche aus der nahen und fernen Region an. Wobei eine Anmeldung nicht notwendig ist. Einfach dazukommen!

Zum Infoabend zu den Imkerkursen für die Region Bamberg meldeten sich bereits etliche aus der nahen und fernen Region an. Wobei eine Anmeldung nicht notwendig ist. Einfach dazukommen!